根据四川省统计局及国家统计局公布的数据,2023年四川白酒产量为174.1万千升,占全国白酒产量449.2万千升的38.8%;营收约3500亿元,约占全国白酒营收7563亿元的46%。这充分展示出川酒的竞争力,那么川酒何以成为当下的川酒呢?

四川地形示意图 图源:星球研究所

面对这个问题,不少人归功于川酒优越的地理生态环境。四川被称为“天然的孕育美酒的大窖池”,其多样的地形地貌、丰富的水资源和适宜的气候条件为川酒的酿造提供了得天独厚的条件。然而川酒能够取得今天的成就,固然受益于地理环境等因素的影响,但回溯解放后七十余年的发展历程,可以看到川酒发展的源动力在于始终将科技创新作为推动力量。通过技术攻关、科技创新、现代手段和先进工具,川酒有效地提升了生产效率和产品品质,不断满足市场需求。这种科技引领下的不断创新,使得川酒产业能够在激烈的市场竞争中脱颖而出,构建起当下的川酒版图。

中国白酒的发展经历了不同的阶段,按照消费层面,我们可以将其分为“缺酒喝”、“有酒喝”和“选酒喝”三个时代。每个时代有每个时代的主题,“缺酒喝”的时代要提升白酒产量,“有酒喝”的时代要守护白酒品质,“选酒喝”的时代要创新白酒风味,这就决定了川酒技术沿革与发展必须与时代需求相匹配,解决时代的问题。

接下来,我们将把川酒在“缺酒喝”、“有酒喝”和“选酒喝”这三个时代中主要的技术沿革和发展情况梳理成文,以连载形式呈现,欢迎各位持续关注。

缺酒喝的时代(1950-1980)

解放初期,我国白酒的产量仅10.8万吨,在此期间,白酒行业重在解决产量提升的问题,同时对传统酿造技艺进行梳理和科学总结,取得了巨大的成果。缺酒喝时代的川酒在技术方面的代表性成果主要体现在永川试点(现属重庆管辖)和泸州试点的工艺查定总结,以及对大曲、发酵过程、窖泥中微生物的初步研究,这为川酒和整个白酒行业的发展奠定了坚实的基础。

永川试点

面对开辟酿酒原料资源和节约用粮的压力,四川于1957年展开了永川试点。与传统小曲制作使用米粉和多种中药不同,永川试点打破了传统观念中“无药不成曲”的桎梏,总结的无药糠曲操作法显著提升出酒率,并降低50%的成本。永川试点编制并全国发行的《四川糯高粱小曲酒操作法》,对提高全国小曲酒生产技术水平起到了重要作用。可以说,缺酒喝时代下的永川试点,为川酒产量提升和酿造技艺科学总结树立了样本,也为全国小曲酒产业的发展做出了重要贡献。

泸州试点

相对于永川试点,泸州试点更为重要,它是解放后中国白酒著名的三大试点之一。1957年10月开始的泸州老窖大曲酒传统工艺的全面查定和总结,让人们对泸州老窖大曲酒的历史、原料、制曲等方面有了较系统的认识,同时对老窖、万年糟等工艺特点作了初步论述,重要的是对浓香续糟发酵法等传统操作技艺的科学进行了总结与肯定。泸州试点整理编写的中国第一本白酒酿造专业教科书《泸州老窖大曲酒》,对浓香型白酒的酿造技艺进行了科学总结,为白酒行业的发展留下了宝贵历史经验。

十年规划

继试点之后,1964年轻工业部十年规划项目实施,川酒在对泸州大曲酒微生物及工艺总结提高的轻工部重大项目研究中,发现入窖发酵条件(水份、酸度、淀粉、温度)与产品质量密切相关,此外提出了节粮降耗的方案。这为提高泸州大曲酒生产效率和产品质量提供了科学依据。

窖泥中的微生物

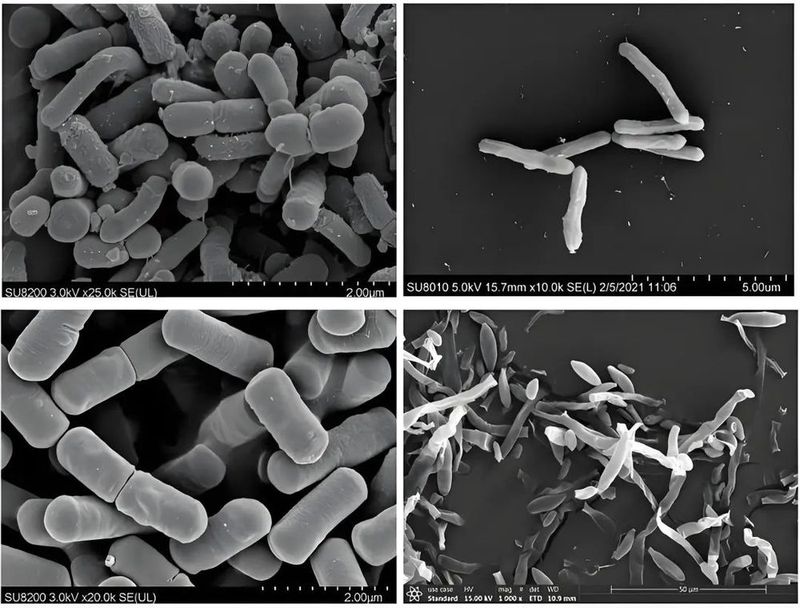

上世纪60年代起至80年代,川酒开展了对大曲、发酵过程以及窖泥中微生物的研究工作。大曲上,在培菌过程查定的基础上取样,进行了大曲微生物分离鉴定工作,并测定了与发酵相关的生理特性。发酵过程,主要对大曲酒发酵过程的微生物进行检测,重在探索粮糟在发酵过程中主要微生物类群及数量的变化规律。窖泥上,从窖泥中分离出己酸菌拉开了研究老窖的序幕,四川多家机构和酒厂对浓香型酒酿造中窖泥微生物的分布和功能进行了研究,探索了微生物与老窖之间的关联,这为人工培养老窖泥奠定了技术基础。

在缺酒喝的时代,川酒的科研机构和企业联合在技术上进行了产量提升和技艺科学查定总结工作,主要集中在浓香型白酒领域,这些工作是川酒发展成为浓香天下的关键和前提。

持续关注【源坤鉴酒】公众号,继续为你揭秘川酒在“有酒喝”和“选酒喝”时代的主要技术沿革和发展情况。

- END -

来源于公众号-源坤鉴酒,本文略有删改。