这是酒度VOL的第549篇原创。

最近,两位酒业大商的动态令人唏嘘:

一边厢,今年3月21日,昔日“酒类流通第一股”银基集团创始人梁国兴位于香港的豪宅被曝降价售出,折射出银基集团深陷债务泥潭的窘境;另一边厢,朋友圈的消息则显示,酒仙华南总部2号楼于4月6日顺利封顶,显示了另一番光景。

一衰一荣之间,折射出中国酒业大商在时代浪潮中的命运分野,也为行业转型提供了深刻镜鉴。

作为行业知名大商,梁国兴的银基和郝鸿峰的酒仙,都为酒业生态作出过不可磨灭的贡献,他们的故事,酒度君在此前也已讲过,感兴趣的读者可以点击文章链接翻看(文章传送门:《梁国兴往事》《郝鸿峰想念郝鸿峰》),这里就不再赘叙了。

需要探讨的是,同样是酒业大商,他们的命运到底在哪个时刻开始分叉,从此走上不同的道路,对行业又有哪些启示呢?

而当我们回看这段历史,可以清晰地发现,时代早已为他们写好了剧本:时间回到1988年,这一年7月,随着社会生产力的发展,国家统一放开13种名酒价格,实行市场调节。次年,白酒“国家专卖”正式取消,白酒竞争策略完全走进市场经济。从产能为王到以渠道为王,国有商业一统天下的局面被打破。伴随着名酒价格的节节升高,第一批市场化酒类经销商得到了施展才华的舞台,也拉开了酒业的造富时代。

梁国兴、郝鸿峰都是白酒经销第一个康波周期的获利者。

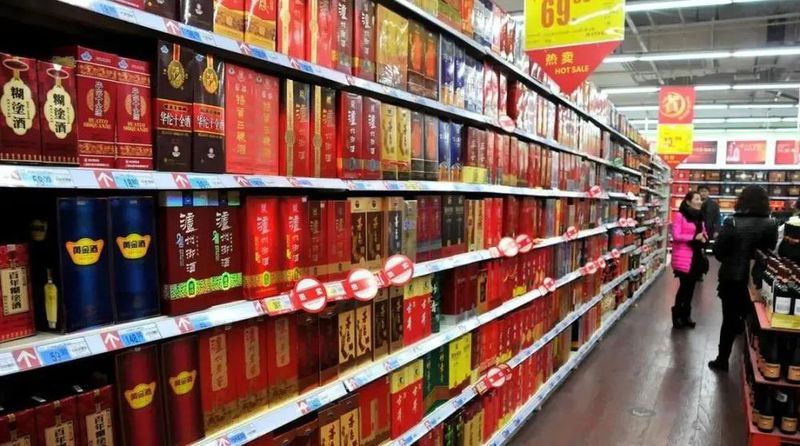

梁国兴的银基早在1997年成立之初,便凭借五粮液东南亚经销权崛起,随后拿下茅台、汾酒等名酒独家代理权,2009年登陆港交所,市值一度突破百亿港元。其商业模式核心在于“垄断式经销权+囤货涨价”,巅峰时期甚至将小经销商合作的标准直接提到了500万的水平,尽显“躺赚”姿态。4年后的2001年,郝鸿峰在山西太原成立百世酒业,同样是将货铺到餐馆、商超,赚到了人生的第一桶金。

此后的故事大家也知道了,2013年在塑化剂风波和“三公消费”限制双重冲击下,高端白酒市场骤冷。银基2013年营收暴跌86%,亏损11.3亿港元,库存积压超12亿港元。此后,其试图通过B2B平台“品汇壹号”转型,但烧钱20亿港元后因定价过高、模式陈旧宣告失败。更致命的是,银基将囤货抵押贷款投入房地产,形成“白酒+地产”杠杆循环,最终在2021年债务爆雷,“酒类流通第一股”也在2023年退市。而郝鸿峰则在2013年通过酒仙网在电商上的探索,手执互联网大杀器,在酒业风头无两。

同样是大商模式的获利者,拿着同样的剧本,梁国兴和郝鸿峰给出了不同的答案,最终呈现了截然不同的结果。

梁国兴的败局,有观点认为,其过度依赖名酒资源,未能预见酒企渠道扁平化的趋势,在遭遇困境时盲目选择囤货抵押融资投入地产,陷入“白酒周期+地产周期”双杀。也有人认为,银基习惯套用上游拿资源的成功路径,并将其作为公司核心竞争力,一直没能培养出熟悉市场、能打硬仗的营销团队,更缺乏渠道建设和市场精耕细作的竞争力。

而郝鸿峰虽然也历经对赌、上市失败、电商流量大战失利等困境,但最终依靠不断调整创新,成功穿越周期:不仅通过自建B2B平台打通终端网点,借助直播电商重构人货场,构建线上线下融合网络,还通过C2M模式反向定制容大酱酒、金汾河等爆款产品,成功进入产业链上游。郝鸿峰的这种织网思维与“拼爆”精神,也赢得了行业认可。

银基与酒仙的对比,是资源依赖型与创新驱动型商业模式的较量。对行业而言,当前酒类流通正在经历第三次革命,变革的本质是价值链重构:渠道利润从流通环节向服务环节转移,数据资产替代库存成为核心资产,用户运营能力取代压货能力成为核心竞争力。对酒商而言,渠道密度≠商业价值,控制2000个经销商不如掌控200万用户数据。

- END -

来源于公众号-酒度,本文略有删改。