近日,四川大学·江南大学先进酿造科技创新中心许正宏、迟原龙教授携手泸州老窖国家固态酿造工程技术研究中心主任沈才洪正高工团队在国际食品领域顶级期刊《Trends in Food Science & Technology》(Q1Top,中科院1区,IF:15.4)发表题为“Microbial engineering for baijiu quality enhancement: Insights and perspectives(微生物工程赋能白酒品质升级:洞察与展望)”综述性论文,深入探讨了微生物工程在白酒质量提升中的应用,特别是微生物群落结构和代谢活动对白酒风味的影响,以及如何通过构建合成微生物群落来精确控制白酒发酵过程。

文章强调了微生物群落的动态演替和相互作用机制对稳定白酒酿造过程和塑造酿造微生物群落结构的重要性,并提出了构建合成微生物群落的方法及其在白酒生产中的应用前景,为中国白酒现代化研究提供了关键的理论参照系和技术发展路线图。

许正宏教授团队和沈才洪正高工团队密切合作,重点针对浓香型白酒酿造微生物群落结构与功能解析、功能微生物菌株分离鉴定、酒体风味物质分析与溯源、大曲微生物群落研究以及工艺优化等方面进行了较为系统的研究工作。先后在《Trends in Food Science & Technology》《Applied and Environmental Microbiology》《mSystems》《Food Chemistry》《Food Microbiology》《Food Research International》等国际知名期刊发表论文30余篇,在《微生物学报》《生物工程学报》《微生物学通报》等国内重要期刊发表论文近40篇。

基于不同白酒风味特征的可控发酵模型的开发对于优化过程至关重要,但发酵过程中受到各种复杂的生物和非生物因素相互作用的影响。深入了解这些因素如何影响关键微生物的代谢功能以及在发酵生态系统中的相互作用机制,对于实现精确发酵和稳定产生特定风味特征的产品至关重要。

本文系统总结了白酒发酵中微生物的来源、驱动生长和代谢的因素及其相互作用机制。此外,本文探讨了合成微生物群落在白酒发酵中的应用,并讨论了新兴智能发酵管理策略。原料、大曲、酸度和温度显著影响着微生物群落的结构和功能。

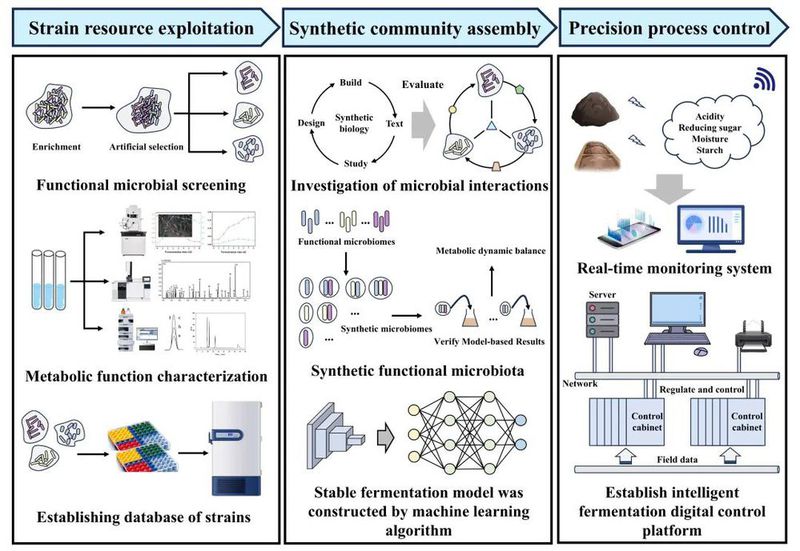

微生物相互作用(例如,共生、竞争和拮抗)使风味化合物的靶向生物合成成为可能,为风味调节提供了新的可能性。多组学技术、机器学习、大数据分析、物联网等技术的进步正在推动白酒行业的数字化、智能化转型。这些创新技术促进了全面的实时数据采集和分析,为微生物群落和发酵参数的精确监测和动态调节奠定了科学基础。

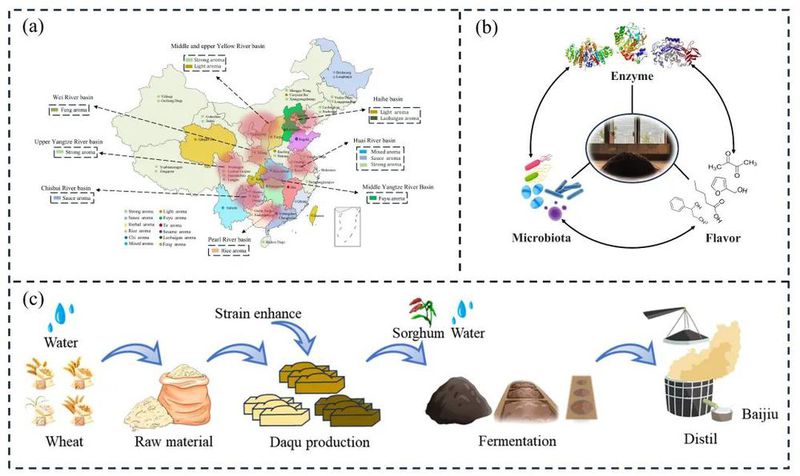

▲图1 中国白酒发酵科学与技术

(a)中国白酒的核心产区及香型分布。(b)白酒发酵过程中微生物群落、酶和物质代谢之间的协同作用。(c)传统固态法白酒发酵的生产流程。流程图概括了四个步骤:(1)原料预处理;(2)大曲制备;(3)堆积发酵与窖池发酵;(4)蒸馏。

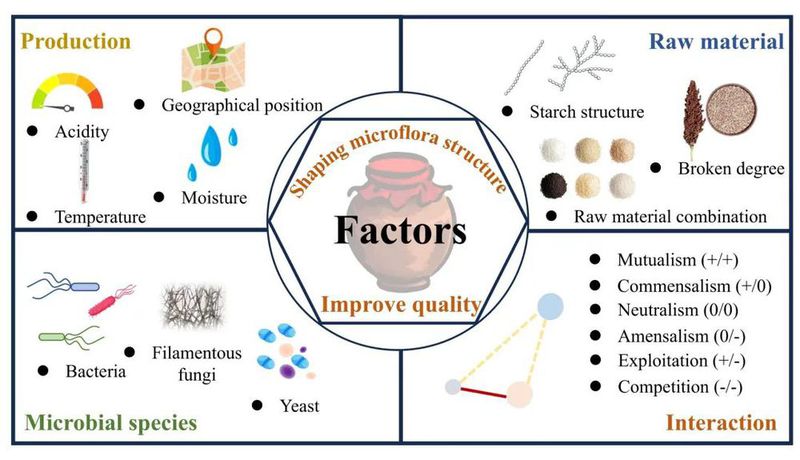

▲图2 白酒发酵过程中微生物群落的驱动因素

非生物因素:包括生产参数(酸度、温度、水分、地理位置)和原料特性(粮食品种、淀粉类型/含量、破碎程度)。生物因素:包括微生物种类(细菌、丝状真菌、酵母)和生态互作(促进、抑制)。

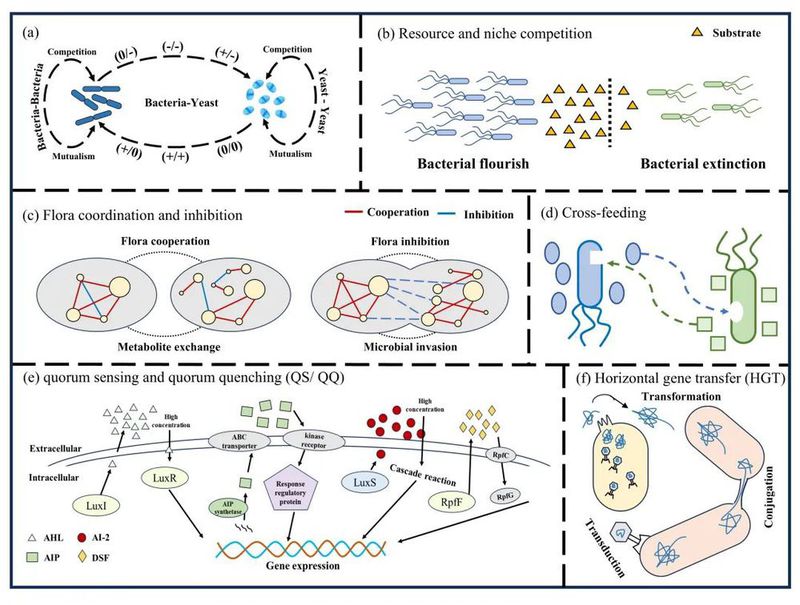

▲图3 微生物互作的类型与机制

(a)展示了细菌-细菌、真菌-真菌以及细菌-真菌之间的互作类型。(b)表明在竞争中占优势的微生物将增多,而处于劣势的则逐渐灭绝。(c)展示了微生物群落通过物质交换实现协作与抑制,并在外来物种入侵时共同抵御。(d)为交叉营养的示意图,展示了微生物如何通过物质交换促进彼此生长。(e)展示了四种不同模式的群体感应与群体感应淬灭。(f)展示了三种经典的水平基因转移机制:转化、转导和接合。

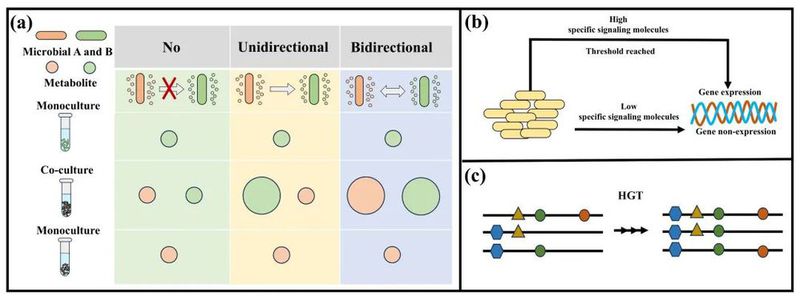

▲图4 微生物互作与信号调控机制

(a)微生物A与微生物B之间的互作模式,展示了在单培养与共培养系统中代谢产物交换的形式(无交换、单向交换、双向交换)。代谢产物含量的高低通过圆圈大小表示。(b)群体感应调控示意图,当特定信号分子的浓度达到阈值时启动基因表达。(c)水平基因转移过程示意图

▲图5 用于白酒发酵的合成微生物群落策略

在数字经济与生态文明交织的新时代,泸州老窖始终坚持创新驱动发展战略,组建了国家固态酿造工程技术研究中心、国家级工业设计中心、泸州老窖博士后科研工作站、四川省固态酿造技术创新中心等多个国家和省部级科技创新平台,形成了以国家固酿中心为研发核心的产学研科技创新平台体系,构建了行业一流的科技创新生态。

“传承不守旧,创新不离宗”,当450余年窖池微生物遇上现代科学研究,将焕发出更强的生命力。泸州老窖的实践也证明,传统文化与现代科技并非对立,而是通过解码自然发酵的底层逻辑实现可以相互成就的文明双翼。

知识拓展:

《Trends In Food Science & Technology》,中文名称《食品科学与技术趋势》,中科院1区TOP期刊,IF=15.4(Impact Factor(IF)是衡量期刊学术影响力的指标,IF=15.4:表明《食品科学与技术趋势》前两年论文在当年的平均被引次数为15.4次,属于高影响力期刊)。该期刊近年来在食品科学与技术领域位居三大顶尖综述期刊之首,在食品科技类181本SCI期刊中排名第2,在工程技术-食品科技领域享有盛誉。