执笔 | 敏 敏

编辑 | 古力特

今日冬至。

冬至,有“日南至”之称,是反映太阳光直射运动的节气。

《月令七十二候集解》:“冬至,十一月中。终藏之气,至此而极也。”“至”是极致的意思,冬藏之气至此而极。它包含三层意思:阴寒达到极致,天最冷;阳气始至,上升才逼天气寒彻;太阳行至最南处,所以昼最短,夜最长。

所谓“冬至大如年”,可以看出人们对于冬至的重视程度。在讲究阴阳的古代中国,冬至的至阴,意味着阳气始生,是一件喜兴事,是一个气运之拐点。

所谓“冬至大如年”,既是“官俗”,也是民俗。宋代的《东京梦华录》中记载:“十一月冬至,京师最重此节。虽至贫者,一年之间,积累假借,至此日更易新衣。备办饮食,享祀先祖,官放关扑,庆贺往来,一如年节。”

冬至时节,天地清寒,气温骤降,风带着凛冽的气息穿梭于街巷。但就在这冷寂之中,阳气已在大地深处悄悄萌动。诗圣杜甫在《小至》一诗中写道:“天时人事日相催,冬至阳生春又来。”

01

冬至之雅:

数九、绘制“九九消寒图”

冬至之后,人们习惯用“数九”来期盼春暖花开,在寒冬中寻找一些乐趣和盼头。

关于“数九”习俗的文字记载,最早见于南北朝时期梁朝宗懔所著的《荆楚岁时记》,到现在已有1400多年的历史。根据专家考证,中国至迟从北宋开始,“数九”的习俗便已风靡。

记录冬至之后九个九天的每日天气,渐渐有了各地版本的“九九歌”,比如华北版本的九九歌:一九二九不出手,三九四九冰上走,五九六九沿河看柳,七九河开,八九雁来,九九加一九,耕牛遍地走。江南版本的九九歌:一九二九相见弗出手,三九二十七,篱头吹筚篥。

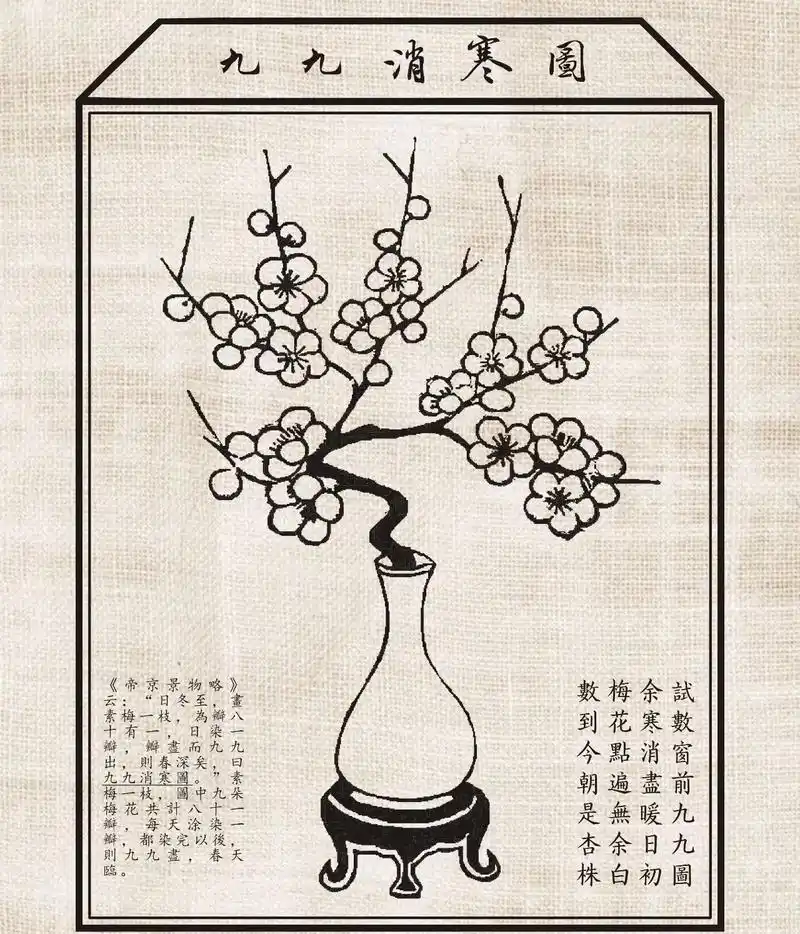

冬至过后,我国民间还流行绘制“九九消寒图”的习俗。“九九消寒图”有多种形式,常见的有文字版、梅花版和圆圈版等。

以文字版为例,通常是选取九个笔画为九画的字,如“亭前垂柳珍重待春风”,每天用红笔填充一笔,当九个字全部填充完成时,正好九九八十一天过去,寒冬已尽,春暖花开。

这种习俗不仅是一种记录时间的方式,更是人们在寒冬中对春天的期盼和精神寄托,让漫长的冬日变得富有诗意和期待。

02

冬至之味:

吃饺子、汤圆、酿酒

冬至原本只是一个时间节点,如今已经演变为一个具有生命意趣的文化节点,蕴涵多重人文内涵。

在一些地区,冬至也有祭祀先人的习俗,东汉崔寔的《四民月令》中即有“冬至,荐黍糕于祖祢”的记载。所以,冬至节也要祭祀祖先,“列酒果祀先以告冬”。

冬至大如年,人间小团圆。古往今来,诸多习俗皆承载着人们对生活的祈愿与敬畏。

“冬至不端饺子碗,冻掉耳朵没人管。”冬至这天,北方是一定要吃饺子的,形如元宝,寓意财源广进,白菜猪肉、羊肉胡萝卜、韭菜鸡蛋……各种馅料满足不同口味。吃上一口热腾腾的饺子,仿佛整个冬天都暖了。

南方谚语有云“家家捣米做汤圆,知是明朝冬至天”。南方人喜欢在冬至这天吃汤圆,软糯香甜,每一口都是对幸福圆满的期许。而且,南方人还将自己制作的汤圆馈赠亲友、祭祀祖先。

冬日也是进补的好时节。冬至喝羊汤,既驱寒又滋补。特别是在山西、河北等地,熬煮数小时的羊汤,搭配葱花、香菜,浓郁的香气扑鼻而来,喝上一碗,暖到心窝里。在广东,冬至少不了烧腊——烧鹅、叉烧,搭配爽口的青菜和白饭,既有冬日的厚重感,又体现了岭南地区的饮食精髓。

冬至时节,在苏州地区盛行冬酿酒。冬酿酒原来叫“冬阳酒”或者“东阳酒”,因冬至过后阳气上升而得名。这种酒用糯米酿制,开瓶后还散发出浓郁的桂花芬香,是苏州家喻户晓的地域性美酒,时令性强,每年仅在冬至前后上市短短一个月左右。

在这个冬至漫长的黑夜里,不妨静坐一隅,细品饺子或汤圆的温暖,感受美酒的热烈,养精蓄锐,期待更美好的明媚春日。

- END -