文/李后强

四川省委省政府决策咨询委员会副主任、成都市社科联主席、四川省酒类流通协会名誉会长、振兴川酒首席经济学家、发展战略顾问

编者按:

运用系统论及中医运行气血整体论的思路与方法来研究长江、长江流域的相关经济活动。

2023年11月27日,中共中央政治局召开会议,审议《关于进一步推动长江经济带高质量发展若干政策措施的意见》。

会议强调,推动长江经济带高质量发展,根本上依赖于长江流域高质量的生态环境。沿江省市各级党委和政府要切实履行主体责任,强化工作落实,步步为营、扎实推进、久久为功,推动长江经济带高质量发展不断取得新进展。

长江在中国政治、经济、文化等领域都有着举足轻重的地位,在李后强倡议下,学界首次系统性地对长江学进行立项研究。

2023年11月25日,由李后强牵头出版的专著《长汇学》,荣获四川省第二十次社会科学优秀成果奖二等奖,得到了学界高度肯定。

《长江酒道》获李后强授权,撷取《长江学》精彩内容,以飨读者。

文脉,指一种文化的脉络或文明发源的线索。这里的文脉特指长江流域的文化脉线和集群。

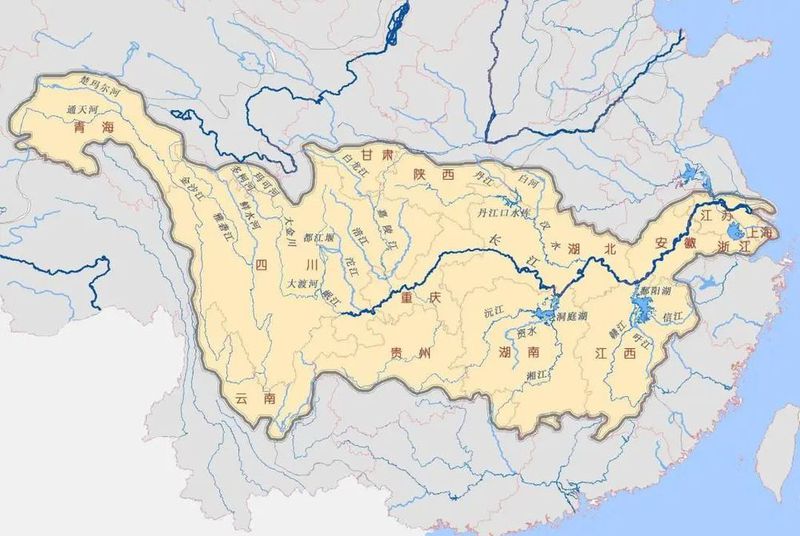

在长达100多万年的文化发展过程中,长江流域形成了不同的地域文化圈,主要包括源头的藏羌彝文化圈、上游的巴蜀文化圈,中游的荆楚-湖湘文化圈,下游的吴越(江浙)文化圈等。

各个文化圈之间相互交流影响,极大地推动了中华文明的发展和融合。

“天人合一”的藏文化

藏族主要分布在辽阔富饶的青康藏高原上,即今西藏自治区、四川、青海、甘肃、云南四省的部分地区。千百年来,在生存和发展过程中,在各种社会实践中,藏族人民形成了其特有的行为、习俗和文化。

作为中华文化的重要组成部分,藏文化可归纳总结为三个层面。

物质文化层面,主要体现在日常生活的衣食住行等方面。

衣,多为长袖、大襟、肥腰,除了基本的防寒保暖功能,更能在旅途休息时当做被子使用;食,主食为糌粑,肉类为牛羊肉,饮品为酥油茶、青稞酒和酸奶等,其中青稞酒和酥油茶在迎客时必不可少;住,帐篷方便游牧,石室碉房具有较强防御功能;行,以牛、羊为主要交通工具,牦牛更是被称为“高原之舟”。

制度文化层面,本文主要指西藏和平解放之前的旧有传统制度。

律法方面,在藏传佛教的影响下,政教合一的封建农奴制度对藏族影响深远。对喇嘛僧侣有专门的戒律教法,对世俗之人则有专门的王法或政法;

经济方面,除传统的畜牧和农耕外,寺庙庄园制经济是一大特色;

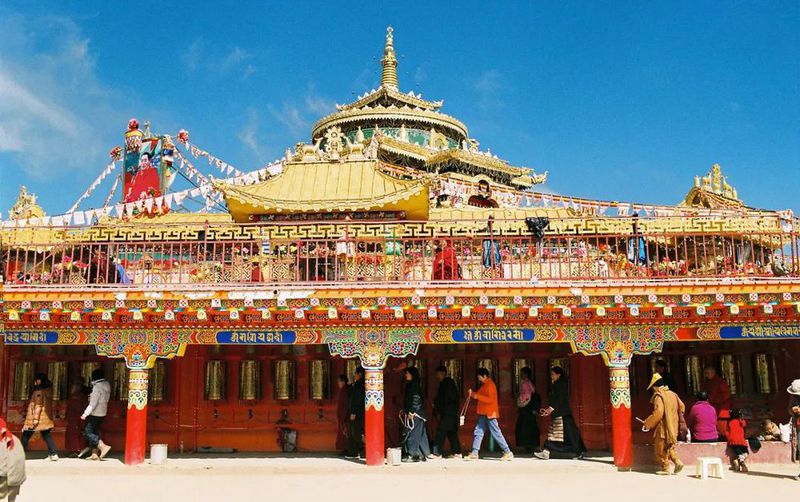

宗教方面,礼佛、拜佛、敬佛是藏民的必须课也是其终生的追求。活佛转世制度是藏传佛教的独有特色;

教育方面,带有浓厚的宗教文化气息,可简单归纳为官办、寺院和私塾教育三类,其中影响最为深远、覆盖最广的是寺院教育。

精神文化层面,宗教哲学是其核心。

在藏人最初的宇宙观中世界三分为天、地和地下,“善与恶,美与丑,真与假”的朴素辩证思想也蕴含在其宗教哲学中,主要体现在如下方面:一是四大皆空、人生唯苦;二是因果报应、生死轮回;三是忍辱无争、慈悲行善;四是乐于施舍、佛法无量。因此,藏人将天葬看作最神圣的丧葬形式,用最后的仪式去追求和表达心中的理想。

“云朵上”的羌文化

羌族,被称为“云朵上的民族”,主要分布在四川境内的阿坝、甘孜两州和绵阳市,以及贵州的铜仁地区。在漫长的发展进程中,羌族人民以其独有智慧创造出了属于本民族的独有文化。

在其漫长的发展岁月中,羌文化表现出了极强的吸纳性和融合性,有的羌族聚居区吸纳了较多汉文化,有的羌族聚居区吸纳了较多的藏文化,不同地区的羌族文化因此有所差异也各有偏重。

甚至羌族内部不同地区间的文化差异有时甚至比与汉、藏文化间的差异还大。这种现象的出现,与羌族包罗万象的胸怀密不可分,糅杂多样也因此成为了羌族文化的代表符号。

白石崇拜与泛灵信仰是羌族最具标志性的文化现象,为羌族传统文化的核心组成部分。

在羌族的价值观念中,尊重自然、和睦万物为其核心所在,这也是羌族人民在与不断适应环境中、在长期的生产生活中、在社会形态的发展中所衍生出的人与自然和谐相处的精神产物。

由于羌族仅有语言而没有文字,因此口口相传的方式对传承羌族的文化和历史就显得尤为重要。

这些代代相传的口承文学承载了羌族的历史、习俗和风情,反映了自古以来羌族人民的生产生活和社会经济发展,是羌族人民共同创造的灿烂文化遗产。

“祭山会”(每年农历四月)和“羌年”(每年农历十月)是羌族最具民族特色的重要庆典。

四月是春的开始,代表着新生,也是春耕的开始,祭山是对自然的敬畏也是对一年生计的祈祷。十月则是收获的季节,通过祭祀、歌舞等形式展现羌民的感恩之情,也希望来年风调雨顺,再有好的收成。

服饰和建筑最能展现羌族文化的特色。

碉楼是羌族建筑的一大特色,多建于住房旁,以黄土夯之、石片垒之,十分坚固,不仅具有望远、贮物、御敌等功能,更兼具祭祀和信仰象征的作用。羌族的传统服饰极为精美,挑花刺绣等手工艺品更是做工精湛,民族文化产业开发潜力巨大。

民间乐器主要有羌笛、口弦、锣、钹、唢呐、响盘(铜铃)、羊皮鼓、指铃、肩铃等。其中,羌笛最具特色,其音层互垫,双音叠韵,音色柔和、婉转悠扬,“羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关”是其表现力的最佳写照。

“跨越千年”的彝文化

彝族也是一个中国最古老的民族。现在的彝族主要分布在四川、云南、贵州和广西四省(区)。彝族文化历史悠久、广博且独具风采。

万物有灵、自然崇拜、祖先崇拜和图腾崇拜的观念普遍存在于彝族社会体系。

他们相信人出生时肉体便附有灵魂,灵魂在人死后也就离开肉体,但仍然独立存在,并从个体灵魂观念推想到灵魂遍布于万事万物,并把世界产生的自然现象、生物活动等均视为受到灵魂的支配,因此对大自然的崇拜油然而生。

彝族在原始时代有过图腾崇拜,相信人类与其他生命皆有着某种血缘关系。《雪族》中的“子史篇”、《勒俄特衣》中的“雪子十二支”等等,都有相关记载。

彝族认为祖先的灵魂安稳关系后代子孙的祸福兴衰,要加以崇拜,通过祈求祖先的佑护可以给子孙降福。盛行于彝族的两个最重要祭祖活动是送灵仪式和安灵仪式。

彝族文字历史悠久,据记载公元前21世纪古彝文就被创造出来,是世界六大古文字之一,可以与埃及文、甲骨文、苏美尔文、哈拉般文、玛雅文齐名。

历史上,彝族著作了大量彝文典籍,秦汉时期称“夷经”,晋朝时称为“囊文”或“锤书”,近代称“夷书”。

彝族民间文学也具有鲜明的民族特色和艺术风格,有神话、寓言、童话、传说、诗歌、谜语、谚语等等,其中广泛流传于民间的口头文学占据了绝大部分,内容丰富,形式多样。

“尔比尔吉”指的是彝族谚语,名式整齐,词句精炼,便于诵记,音律铿锵,易于上口,想象丰富,具有广泛的群众基础。

节庆是各地彝族习俗和生活方式的集中表现。主要的节庆有:火把节和彝族年。

火把节,日期为每年农历的六月二十四日,要庆祝三天,为彝族的传统节日。人们在节日期间,盛装出行,在寨子附近的缓坡或平坝上集中,选美、摔跤、斗羊、斗牛、赛马、跳舞、唱歌等,热闹非凡,丰富多彩。

彝族年彝语称“库施”,是川、滇、黔彝族传统节日,以其隆重的仪式感著称。

神秘悠久的巴文化

巴文化是根植于巴地,发端于巴国,创造于巴人,从古至今的古老文化,是由多元走向一体的中华文明发展史的重要组成部分。

“巴”的主要地理范围可界定在:包括整个重庆直辖市、南至湖北清江流域、北起汉水、东至湖北西、西达四川东的广大区域。

在部落迁徙的过程中,得以与其他部落进行交流,巴文化也得以沿途传播。巴文化在秦汉统一以后,逐步融入华夏文化。

巴文化的文化类型属于山地文化,西南山地是巴文化赖以存在和发展的自然基础。君不见,三峡风光的雄伟壮丽,长江东逝的磅礴气势。“朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还。”在这样环境下生活的巴人又怎能不豪迈热血?

巴人世代居住在崇山峻岭中,环境异常凶险。巴国在产生和拓展过程中,经历了频繁的血战。在这些血雨腥风中,不断地培养、锻造着巴人坚韧不拔、崇力尚勇的精神。这些都为巴文化奠定了人文基础。

《华阳国志 巴志》:“周武王伐纣,实得巴蜀之师,著乎《尚书》。巴师勇锐,歌舞以凌,殷人前徒倒戈。”

1227年-1279年期间,川渝军民抗击蒙古军长达半个世纪。

公元1259年,蒙古号称几十万人马,对南宋潼川府路合州的钓鱼城展开围攻,却始终无法攻克,反而以蒙古大汗蒙哥阵亡城下结束,创下了中外战争史上罕见的以弱胜强的战例,钓鱼城因此被阿拉伯人誉为“东方麦加城”、“上帝折鞭处”。

明朝末年嘉靖年间,东南沿海地区倭寇匪患严重,以巴人演化而来的土家人积极应招,英勇作战,连续取得松江、三丈浦、舟山等大捷,充分展现了巴人英武的一面。

抗日战争期间,重庆作为陪都,再次将当年钓鱼城坚守的作用和不屈的精神发挥得淋漓尽致,为抗战的最终胜利立下了不可磨灭的功勋。

除此之外,巴人豁达质朴、能歌善舞。晋朝左思《蜀都赋》李善记载有:“巴子讴歌,相引牵,连手而跳歌也”。唐朝诗人刘禹锡在诗歌中这样写道:“楚水巴山江雨多,巴人能唱本地歌”。

近年来,随着三峡库区和罗家坝遗址的考古发现,学界对巴文化又有了深入认识。尤其是在罗家坝遗址发现了新石器时期遗迹,填补了川东北地区距今4500年至5300年之间中国新石器时代版图的空白,对巴文化的进一步比较研究,提供了新的极为重要的资料。

独树一帜的楚文化

春秋时期古楚国的物质、精神文化总称为“楚文化”。楚文化继承了许多商周文化特点,是华夏文明不可或缺的一个部分。

在文化发展进程视角看,楚文化不单单是古楚国文化,它应该是整个湖北地区沿着古代-当前-未来时间脉络的所有本土文化。

按楚文化不同时期的特点,可把楚文化划分为滥觞期、勃兴期、鼎盛期和转变期4个阶段。

第一阶段是楚文化的滥觞期,始于楚人在丹阳(今湖北秭归)建国至公元前740年也就是周平王三十一年,此时的楚文化没有明显区别于华夏文化。

第二阶段是楚文化的勃兴期,为春秋时期,楚文化开始呈现出自己鲜明的特点。从行政建制上,楚国首创县制;在兵制上,建制、称谓异于中原;在民族政策上,楚人实行抚夷属夏的国策;从社会形态上看,楚国各个县邑以农奴制为主。

第三阶段是楚文化的鼎盛期,为战国时期,铜器生产登峰造极,铁器得到普遍推广和应用,生产力大大增强,城市建设达到顶点。

第四阶段是楚文化的转变期,处于秦汉时期。先是楚国为强秦所灭,楚文化随之遭受打击;随后汉武帝“独尊儒术”, 楚文化的自成体系不复存在。至此,南北文化相互交融,彼此促进,共同创造着中华民族的灿烂文明,但是楚文化的个性与气魄影响至今。

楚国创造了较高的物质文明。有比较先进的兵器、有较先进的丝织业、冶铜业、髹漆业、刺绣业,有比较先进的楚章华台、楚市、楚城等等建筑业;还有比较发达的农业。

湖湘文化,发端于湖湘地区这一长江流域独特的地域环境,由战国兴起,清中叶以降,达于极盛,赢得了“半部中国近代史由湘人写就” 、“无湘不成军” 、“中兴将相,什九湖湘”、“湖南人才半国中”的极高赞誉。

海纳百川的吴越文化

吴越文化是江浙的地域文化,所以又称“江浙文化”。吴越文化区以太湖流域为中心,地理范畴上主要包括今江西东北部、安徽、浙江南部、江苏、上海南部。

吴越文化有其鲜明的标志形式,根据先秦典籍记载有:舟揖、印纹硬陶、农耕、土墩墓、悬棺葬以及好勇、尚武和文身、断发,等等。从河姆渡文化、良渚文化一路走来,江浙文化历经数千年的风雨同舟,经久不衰。

吴越文化起源于长江下游地区。早在35万年前,原始人类便在宁镇山脉一带活动。

到旧石器时代,吴越先民率先进入长江三角洲平原和杭嘉湖平原的古人类如江苏下草湾人、溧阳神仙洞人、丹徒高资人等开始了初期的制作陶器甚至可能已有原始农业活动,在溧水神仙洞和太湖三山岛都发现过已经细化的旧石器遗存或人类骨骼以及大约一万年前的陶制品。

经过持续开发,长江下游地区孕育出系列史前文化,其中以崧泽文化、马家浜文化、河姆渡文化、良渚文化、北阴阳营文化等最具代表性,其发达的种植业和制陶业等均具有鲜明的区域文化个性。

在吴国和越国立国的先秦时期,其用原始瓷制作的礼器是“本地为体,外来为用”的最典型的文化融合范例。从考古看,出土青铜器物既吸纳了中原一带的工艺特点,又保持着本土典型个性。

吴越文化生存的地区滨海临江,河湖众多,水网密布,草木繁茂,具有“水乡泽国”的地理特征,由此造就了“饭稻羹鱼”——这一吴越文化独特的饮食习惯,同时也是经济结构——继而形成了吴越文化标识:善驾舟、断发、干栏式建筑、尚绿、文身、情感细腻、鸟崇拜、灵动,诸如此类。

参考文献:

[1]曾文琼:《西南民族大学学报:人文社会科学版》1980年第1期第89页。

[2]雷经国,陈多仁:藏文化传统综述.《湖北第二师范学院学报》2010年3月第27卷第3期第49-51页。

[3]耿静:羌族研究综述.《贵州民族研究》2004年第3期第176页。

[4]周正:《羌族释比经典》中《颂神禹》略读.《阿坝师范高等专科学校学报》2010年第1期第1页。

[5]张泽洪:岷江上游羌族的大禹崇拜——以禹生石纽说为中心.《黑龙江民族丛刊》2003年第4期第91-95页。

[6]蒋彬,张原:羌族传统文化的保护与发展研究.《西南民族大学学报:人文社会科学版》2009年第4期第19-20页。

[7]凉山州统计局:凉山:曾经一步跨千年,今朝跑步奔小康.《四川省情》2019年第9期第62-63页。

[8] 李明泉:巴文化的历史意义与当代价值.四川日报,https://epaper.scdaily.cn/shtml/scrb/20170103/152062.shtml,发布日期:2017年1月3日。

[9]王影:巴人之谜.北京:华夏出版社,2004,第45页。

[10]童恩正:古代的巴蜀.重庆:重庆出版社,1998,第9页。

[11] [晋]常璩:华阳国志.巴志。

[12]周兴茂:巴人、巴国与巴文化.《徐州师范大学学报(哲学社会科学版)》2007年7月33卷第4期第58页。

[13]周兴茂,张晶晶,丁益:论巴文化在中华文化发展史中的地位与作用.《重庆邮电大学学报:社会科学版》2011年第3期第102页。

[14]王宏:巴、蜀文化源流粗疏.《江汉考古》1997年第3期第63-64页。

[15]陈世松:蜀文化:一脉相承的四川文化传统《中华文化论坛》1999年第3期第59-62页。

[16]唐永进:蜀文化探析.《中华文化论坛》2005年第1期第6页。

[17]晋宏忠:略论楚文化的内及其现实意义.《襄樊职业技术学院学报》2007年第3期第5-6页。

[18]张艳红,骆飞莉:荆楚文化的精神特质、时代价值与传承创新.《学习与实践》2018年11期第123页。

[19]唐浩明:湖湘文化及其当代价值.《求索》2004年第12期第61页。

[20]周婕好,熊丽英:论湖湘文化精神及其现实意义.《岳阳职业技术学院学报》2015年第3期第55-56页。

[21]户华为:湖湘文化及其特征与历史定位.《湘潭大学学报(哲学社会科学版)》2005年第2期第85-86页。

[22]彭大成:论近代湖湘文化的开放精神.《求索》1996年第1期第79-82页。

[23]万里:湖湘文化的精神特质及其影响下的精英人物.《长沙理工大学学报(社会科学版)》2004年第3期第85页。

[24]朱少伟:海派文化的起源及“京海之争”.《探索与争鸣》2002年第12期第22页。

[25]丁家钟,贺云翱:长江文化体系中的吴越文化.《南京大学学报(哲学.人文科学.社会科学版)》1998年第4期第71-73页。

✦

好 文 推 荐

✦