以科学之光洞见酒业奥秘,本期为“科学家系列”文章,北纬28度的浓香团队携手跨学科领域的杰出专家,以严谨的科学视角,带领大家发现浓香型白酒这一品类的价值。

本期邀请到了国务院政府特殊津贴专家、国家863科研项目首席专家、中国酿酒大师、四川省学术和技术带头人、四川省非物质文化遗产项目代表性传承人、泸州老窖酒传统酿制技艺第22代传人张宿义,他将以专业视角解读低度白酒的酿造工艺和研发难点,分析未来发展趋势,揭开泸州老窖酿造低度好酒的品质源泉。

当人类开始有意识地进行记录和创造,混沌的世界便被撕开了一个裂缝,无数光束填补并照亮了世界的进程,酿酒,作为人类智慧和技艺的凝结物,与人类文明始终血脉相连。

在酒的催化下,历代文人雅士激发出创作的火花,留下传世之作,诸如最负盛名的“诗仙”李白,宣称自己“百年三万六千日,一日须倾三百杯”。

李白之“豪饮”,一方面在于爱酒,另一方面在于古人喝的通常都是“低度酒”。无论是“三碗不过岗”还是“斗酒诗百篇”,都是基于度数不高的前提。由此来看,低度酒占据了中国酒文化中极为重要的篇幅。

古代饮用低度酒,很大一部分原因在于技术受限。蒸馏技术出现以前,酿酒多以天然发酵为主,酒的度数低、发酵周期短。

伴随着人们对酒质、酒度的不断追求,蒸馏技术被应用于酿酒生产之中,蒸馏所得的原酒,度数可达60%vol以上。从此,白酒度数开启了“居高不下”的漫长岁月。

但人类的喜好终归是一场轮回,如今,低度的风再次吹了起来。2024年被称作“微醺经济”异军突起的一年。无论在社交平台还是线下,低度白酒的话题讨论度和市场占有率都在显著上升。

从最初的产量占比不足行业的1%,到如今坐稳行业的“半壁江山”,低度白酒的沉寂与兴起,书写出一个时代的重要转折,而泸州老窖,便是其中的重要开创者。

回溯白酒行业的低度历程,泸州老窖做了什么?将为今天的行业带来哪些启示?

如果要选择一个视角去观察中国白酒产业半个世纪的科技发展,“降度”一定最合适不过。

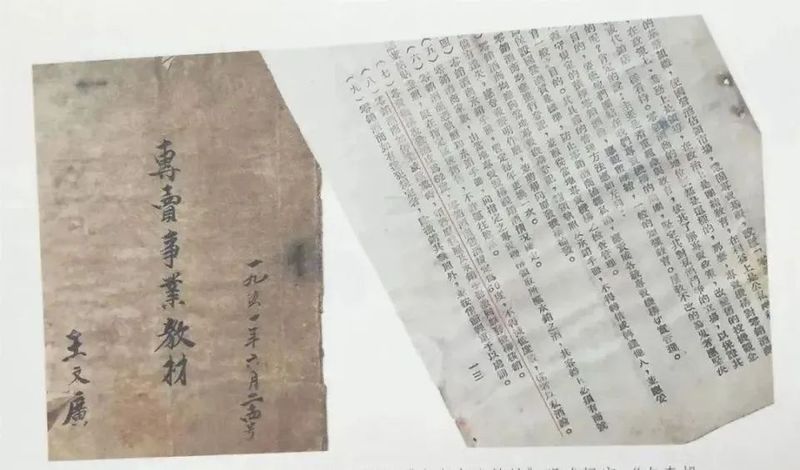

很长一段时间里,“高度”被视为白酒品质的硬性标准。1951年出版的《专卖事业教材》曾明确规定,“专卖机构批发酒度为62度,零销酒商售酒规定为60度,不得降低度数。”

江南大学范文来教授在研究论文里也提到,我国大曲及麸曲白酒的酒精度早期一直是65%vol左右。

建国以后,出于节约粮食、利于出口的考虑,国家开始倡导白酒降度。1964年,国家轻工业部组织“汾酒试点”,将68%vol至71%vol的原酒,通过加浆(加水)降至65%vol±1%vol。

|白酒折度加浆标准量计算表。图源:网络

这是白酒降度的首次尝试,遗憾的是,这次尝试以酒体出现白色絮状沉淀而宣告失败。

但降度的困难不仅在于酒体浑浊。加浆之后,原本的酒体风味结构被打破,酒体中的呈香呈味物质浓度被稀释,造成酒体感官风味寡淡的问题。同时,白酒降度后在储存过程中会出现酯水解问题,其总酸含量会逐渐上升、总酯含量会逐渐下降,在口感上就会造成酒的香气不足、酒体丰满度不够等问题。

浑浊、寡淡、水解,这三道技术难关犹如三道“门槛”,将低度白酒的发展步伐严重滞后。

自此之后,国家先后组织几次试点,中国白酒接连实现多个技术突破,唯有“降度”迟迟悬而未决,成为酒行业共同的“心病”。

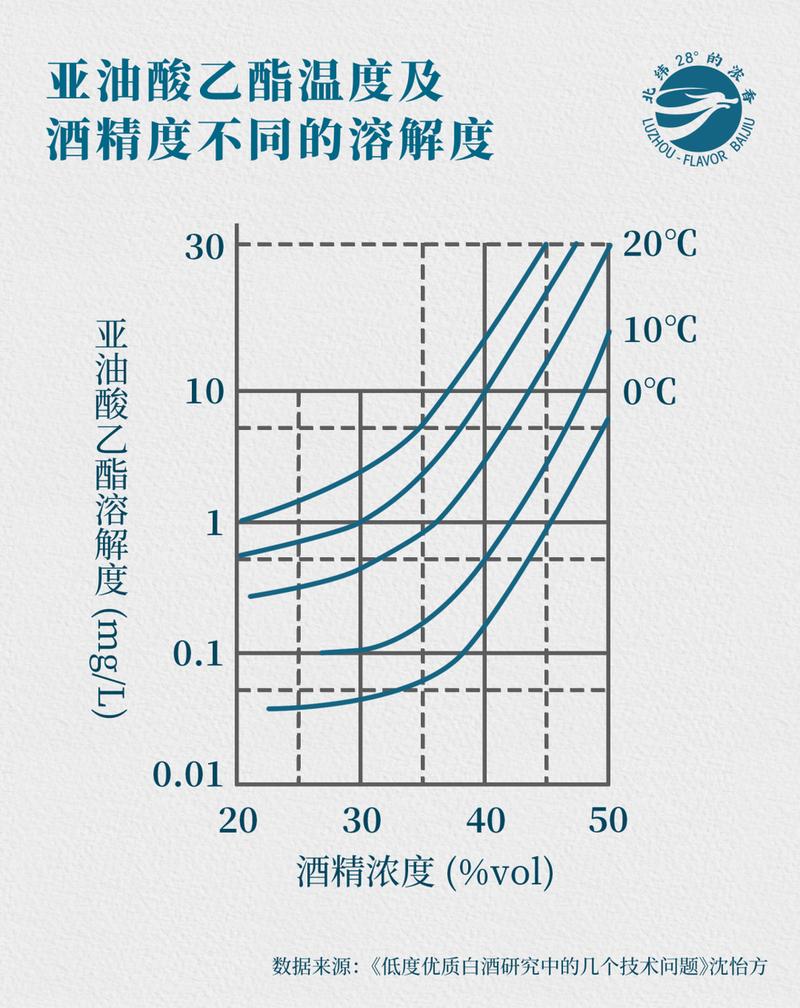

后来,已故白酒专家沈怡方大师在论文《低度优质白酒研究中的几个技术问题》中指出,高度白酒降度产生的白色絮状沉淀,主要是高沸点棕榈酸乙酯、油酸乙酯和亚油酸乙酯的混合物,多来自于粮食原料中所含的脂肪酸,经发酵由酵母合成形成乙酯。

这三种物质性质不稳定,且均具备溶于醇不溶于水的特点,而白酒要实现降度又必须要进行“加浆”,因此才产生了沉淀。

20世纪70年代,河南省张弓酒厂以冷冻过滤的方法解决了这一难题,率先研制出38%vol张弓酒。

冷冻过滤法是经-10 ℃以下冷冻处理,在保持低温的条件下,用过滤棉等除去酒中沉淀,但同时也会不同程度地去除酒体中的呈香物质。

张宿义介绍,泸州老窖也早早就确定了“高低度并行”的发展战略,但不同于张弓酒厂的“冷冻过滤”,泸州老窖选择以“吸附过滤”来实现降度,除去混浊成分,默默探索低度白酒的另一种解题之法。

从科学原理来看,吸附就是固体或液体表面对气体或溶质的吸着现象,白酒的过滤就是利用吸附剂对白酒易浑浊的成分进行选择性物理吸附和拦截。

解决降度,就要从全面掌握各种吸附剂的性质开始,同时还要结合白酒的特性进行精密试验,即使是在今天,这依然是一个庞大的课题,更何况是在科学技术尚不发达的上个世纪。

|1979年9月,“四川省曲酒勾调尝评学习班”在成都邛崃举行,轻工部和四川省专卖局聘请泸州老窖赖高淮(第一排右三)为授课教师,并由他主编教材。

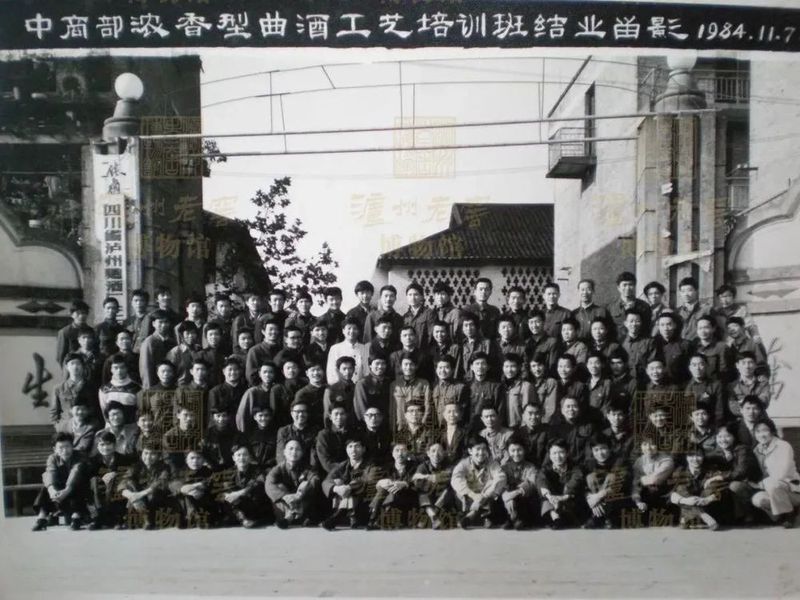

但泸州老窖不仅坚持进行研发,还在这一时期同步举办酿酒科技技术培训班,传授领先的酿酒技术,向全国各地培育、输送酿酒骨干,不仅夯实了中国白酒行业的地基,也为低度白酒之后的全面繁荣埋下了一处伏笔。

|1984年11月7日,中商部浓香型曲酒工艺培训班结业留影。

1987年,全国酿酒工业增产节约工作会议在贵阳召开,这次会议明确了中国酒业要实现“高度酒向低度酒转变、蒸馏酒向酿造酒转变、粮食酒向果类酒转变、普通酒向优质酒转变”。

“四个转变”的提出,让中国低度白酒研发和生产迎来热潮,无数酒企加入到低度研发的队伍里。

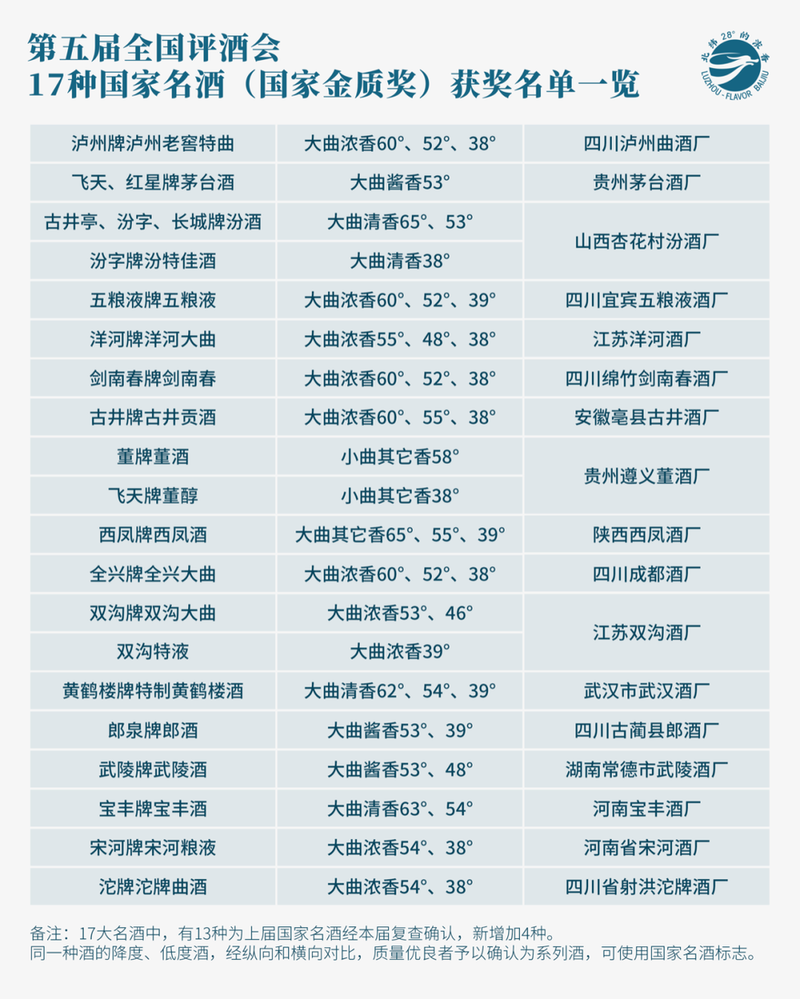

两年后的第五届全国评酒会上,低度酒参选数量由上届的8个猛增到128个,评出的17种国家名酒中,有15种包含了降度及低度白酒。泸州老窖38%vol特曲赫然在列。

在此之前,泸州老窖已经凭借大曲、特曲系列四度拿下国家名酒称号。

至此,泸州老窖成为浓香型白酒中唯一蝉联五届名酒的产品,浓香正宗实至名归。

2001年,改写中国白酒市场格局的国窖1573横空出世,成为行业首款独立高端白酒品牌,而38%vol国窖1573也随之诞生。

20余年过去,38%vol国窖1573依然在市场炙手可热,销售数据遥遥领先。此前围绕低度酒的各种争议,也在长期的品质实力面前逐渐消散。

但泸州老窖的低度研发实力,不仅在于核心大单品,特曲、头曲、高光、窖龄系列都有低度版本,且表现不俗。

回看低度酒跨越半个世纪的研发历程,从突破技术瓶颈到掀起全国热潮再到打破刻板印象,实现了一次酿酒技术的翻山越岭。

泸州老窖,也经历了从技术研发到产品面世再到引领行业的角色转换,并牵头制定了低度酒的国家标准,为低度酒的发展贡献出不可磨灭的力量。

对于低度酒来说,实现降度只是前提,品质差异的分水岭在于是否能做到“低而不淡”。

白酒酒体在经过加浆、过滤后,造成浑浊的大分子物质被拦截在外,部分香味成分也会一同被“清理”出去,这就容易产生酒体风味不足的问题。

行业内对这一问题的解决思路通常分为两方面,其一是提升原酒基础,其二就是加强后期调味。

但在张宿义看来,低度酒的核心始终在于原酒的品质,调味只能作为弥补的一种手段。“原酒质量不过关,再怎么调味也于事无补;同理,高品质的原酒,即使进行降度处理,也能够保证酒体的丰满和风格。

泸州老窖的低度酒品质的自信来自于三个方面。

先从大部分酒企都会做的技术层面说起。泸州老窖仅针对吸附过滤这一项就做了大量研究,时间跨度超过了20年。

另一方面,浓香型拥有研发低度酒的独特优势,这与浓香型的酿造工艺有关。

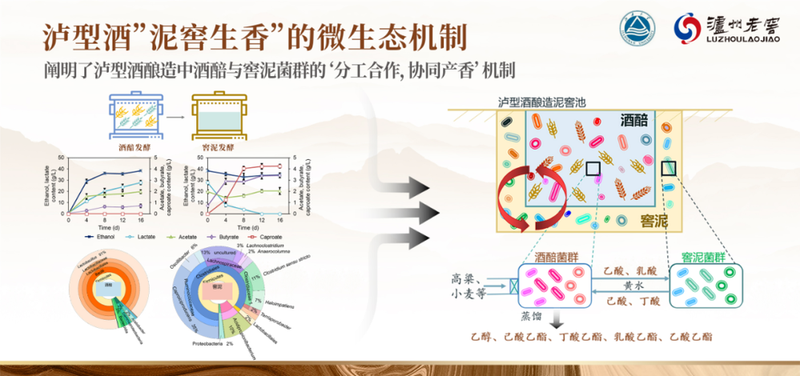

浓香型白酒属于“泥窖生香”,优质窖泥中的微生物为酒体提供了浓郁而充足的风味成分,带来了数量更多的呈香物质。因此,相比其他香型,浓香型原酒在降度以后风味能够保持得更好。

|泥窖,浓香型白酒的发酵容器。

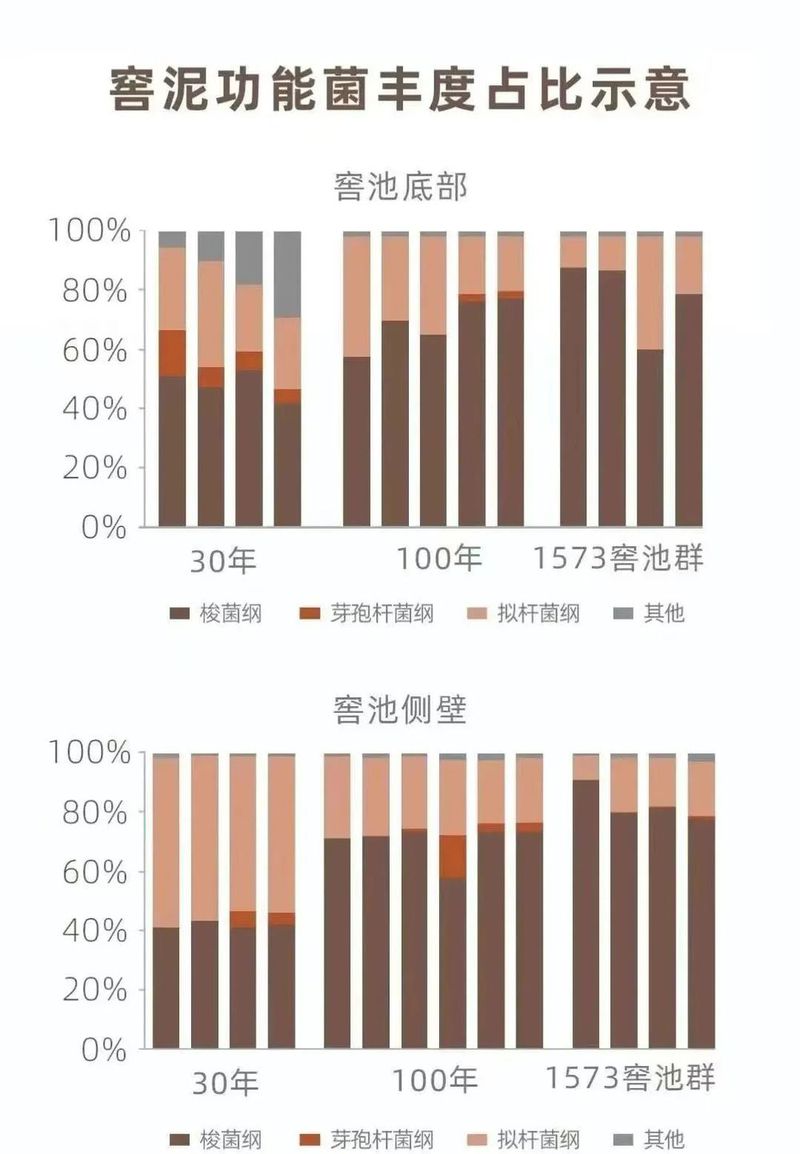

提起窖泥,自然离不开窖池。“千年窖池万年糟”,窖池使用时间越长,优势菌群越突出,泸州老窖曾针对不同窖龄的窖泥微生物做过研究,老窖池的菌群总数是新窖池的3.1倍,是中龄窖的2.6倍。

酿酒微生物们经过长期驯化富集,能够为酒体风味赋予窖香、粮香、陈香等丰满浓郁醇厚的酒体特征。

而泸州老窖现有连续使用百年以上的老窖池,占全国“国保单位”老窖池总量的91.3%,现存1573国宝窖池群已经不断代使用了451年。

经由此处酿造出的原酒,品质已属于上乘。

张宿义介绍,泸州老窖在本就领先的原酒基础之上,还做了大量的工艺创新,以此提升发酵生香能力,确保原酒的极高品质。

泸州老窖的第三层自信,来自于环境。

酿酒对环境极其依赖是行业内的共识,但张宿义认为,环境不能独立去看,而是要区分为“大环境”和“小环境”两部分。

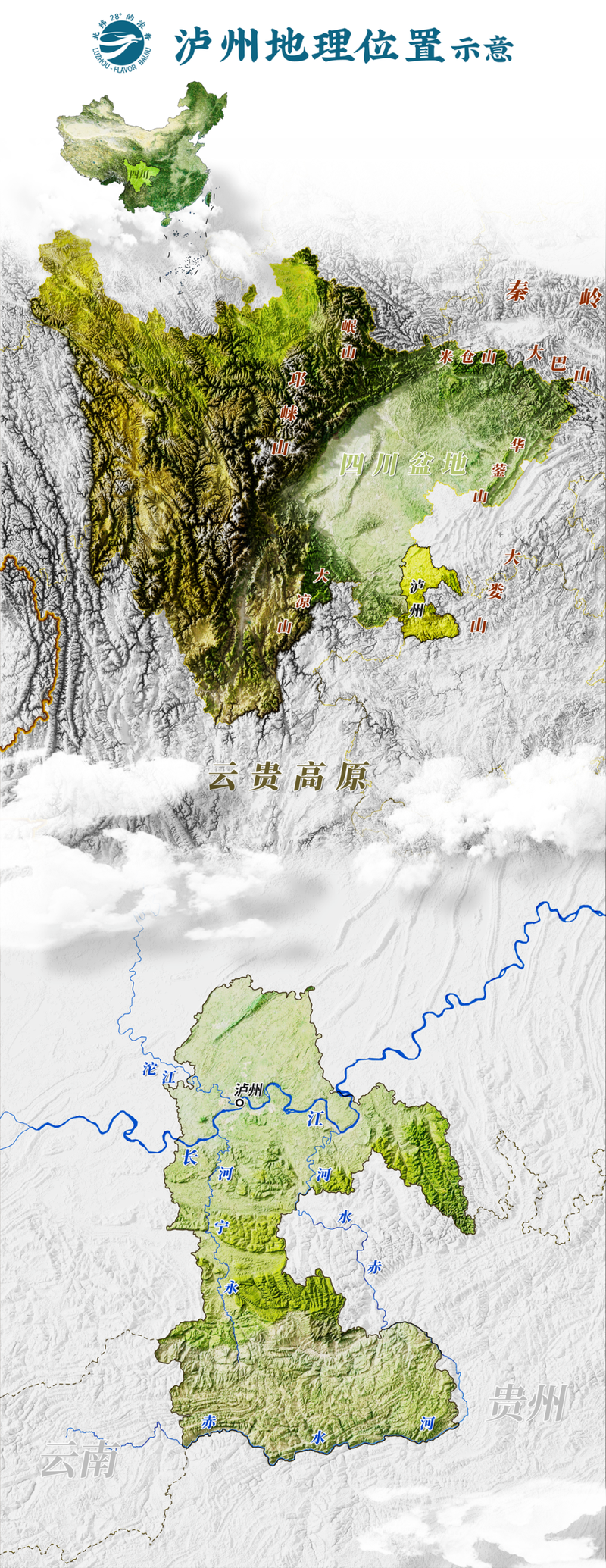

泸州地处北纬28度,是“地球同纬度上最适合酿造优质纯正蒸馏酒的地区”,这里水热条件充足,培育出丰富的环境微生物,与窖池中的微生物、酒曲中的微生物,共同组成了三大微生物体系。

大环境之外,在开放式的发酵过程中,微生物会发生迁移现象,在出窖、拌糟、摊晾、入窖等工序,微生物会发生迁移等,这些微生物的交互作用又共同改变了酿酒车间这一“小环境”。

|酒醅与窖泥菌群的“分工合作,协同产香”机制示意图

“大环境是无法改变的,但小环境却可以不断进行优化。泸州本就拥有适宜酿酒的大环境,我们又通过工艺的提升去不断优化小环境,内因与外因交织,最终形成了泸州老窖的原酒品质。”

张宿义将低度酒品质称作原酒质量的“试金石”,他说,能做好低度白酒的企业,都是对自己品质实力有底气的。

就像盖一座房子,泸州老窖用“打牢地基”这一最原始、最朴素的方式,构建起属于自己的“原酒国度”。

什么样的酒能够称之为“好酒”,不同的人有不同的答案。

中国白酒之所以能够形成十二大香型这一百花齐放的绚烂之景,很大一部分原因在于中国之地大物博,由此造就出不同的口味偏好。

所以,好酒的定义从来都不存在“非此即彼”的绝对答案,高度酒与低度酒之间同样如此。

张宿义认为,高度酒和低度酒之间不存在高下之分,而是不同消费群体的各取所需。

2022年,工信部发布了《关于加快现代轻工产业体系建设的指导意见》,明确提出,在酿酒方面要针对年轻消费群体、国外消费群体,发展多样化、时尚化、个性化、低度化酒类产品。

但在此之前,泸州老窖就已经开始不断打破白酒边界,围绕不同消费人群的口味喜好,研发出风格各异的高度、低度产品,例如将鸡尾酒特调技术与白酒完美结合的中式特调,改写中国白酒饮用风尚的“冰饮”系列。

|作为白酒冰饮的开创者,国窖1573·冰JOYS以冰饮白酒的丰富立体的口感层次为灵感,为消费者带来多元体验。

在张宿义看来,低度白酒的热潮是基于消费者对饮酒舒适度的追求而产生,无论是高度白酒还是低度白酒,都有其特定的受众人群,而企业要做的,只有不断提升工艺技术,持续优化原酒品质,为低度白酒、乃至超低度白酒提供技术解决方案。

但做到“稳定”并不是一件容易的事。

酿酒在某种程度上是“靠天吃饭”,任何细微变化都有可能改变酒体的风味,只有环境、原料、酒曲、工艺、贮存、勾调等要素都能做到相辅相成,才能产出好品质的酒。

|酿造好酒背后,是环境、原料、酒曲、工艺、贮存、勾调等要素的环环相扣,相辅相成。

正因如此,泸州老窖不断寻找着适应外界变化的“稳定”之法。

“古代没有‘温度’的概念,酿酒纯粹要依靠师傅的经验,但现在伴随着科技的发展,我们能够更精准地捕捉到不同季节温度和湿度的改变,以此对工艺进行相应的优化和调整,为微生物创造最好的繁殖条件。”

张宿义将泸州老窖的生产比喻为“一盘棋”,在坚持工艺原则的前提下,每一个环节都有专家严格把控,以确保品质的稳定性。

在稳定之余,是越来越精细的工艺程序,以“摘酒”举例,行业内通常采取“三段式摘酒”,即头段、中段、尾段,而泸州老窖在此基础上衍生出“多段式摘酒”,用更加精细的步骤来确保酒的品质。

|泸州老窖酒传统酿制技艺之“看花摘酒”,通过观察酒花大小、酒花滞留时间的长短来得知酒度高低。

|泸州老窖酒传统酿制技艺之“看花摘酒”,通过观察酒花大小、酒花滞留时间的长短来得知酒度高低。

2009年,泸州老窖在行业内首次提出“12度白酒冰饮”的品鉴方式,当60%vol的国窖1573加入不超过60%的冰块时,酒度会降低至47%vol-35%vol,达到冰饮的最佳条件,酒体芳香增大的同时,酒体净爽度和饮用舒适度都会显著提升。

从白酒本身而言,并非所有白酒都适合冰饮,因为以加冰实现白酒冰镇的方式,实际上是降度的另外一种形式。

而与低度白酒相比,直接在高度白酒中加冰饮用,对白酒品质的挑战要更大。也因此,鲜有其他企业的高度白酒能够有品质底气去尝试加冰饮用。

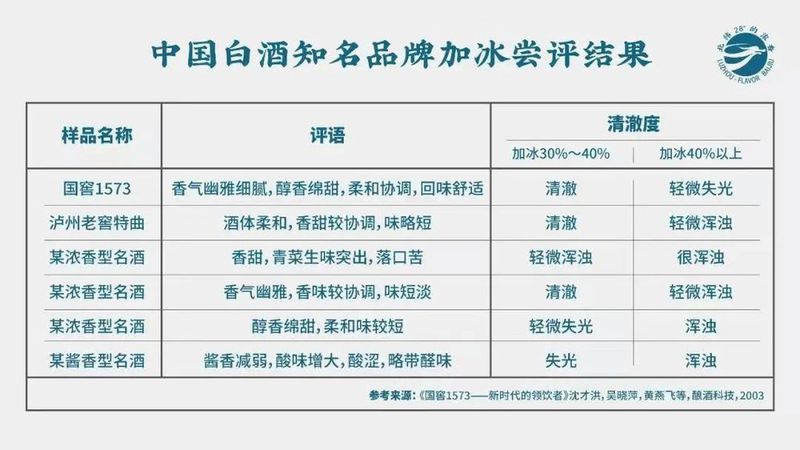

国窖1573在推出冰饮主张前,曾做过酒体加冰的实验。将包括国窖1573在内的市场上销售的6款酒同时加入30%~40%的冰,结果有三款酒表现出轻微浑浊、轻微失光或失光。

加冰40%以上时,仅有国窖1573酒体轻微失光,其余酒体皆有不同程度的浑浊。口感上,国窖1573加冰降度稀释后依然保持香气幽雅细腻、醇香绵甜、柔和协调等特点,而其他酒则出现不同程度的浑浊、尾涩、味短、味淡等问题,行业戏称为“浑淡”问题。

张宿义说,无论是低度白酒还是白酒冰饮,归根结底,始终是泸州老窖过硬的原酒品质和精湛的酿酒技艺。

“只有优秀的酿酒技艺才能酿造优质的原酒,只有高品质的原酒才能生产出高质量的低度酒,也只有高品位的酒才能在加冰降度后依然风味不减,甚至更具特色。”

川菜中常用做一道“开水白菜”来考验一名厨师的真正厨艺,低度酒也如同一道“开水白菜”一样,真正的好酒经得起考验,无论高度低度,总能做到“淡妆浓抹总相宜。”

对于泸州老窖来说,成功从来不是秘密,答案,始终都在那里。

审稿专家:

张宿义 国务院政府特殊津贴专家、国家863科研项目首席专家、中国酿酒大师、四川省学术和技术带头人、四川省非物质文化遗产项目代表性传承人、泸州老窖酒传统酿制技艺第22代传人

无论是低度白酒还是白酒冰饮,归根结底,始终是泸州老窖过硬的原酒品质和精湛的酿酒技艺。如果原酒品质不过关,降度或加冰后,酒体中的杂味和风味寡淡的缺陷就会暴露无遗,正因如此,降度和冰饮被看作衡量企业酿酒实力的“试金石”。真正的好酒,无论高度低度,总能做到“淡妆浓抹总相宜”。

参考文献:

[1]沈怡方.低度优质白酒研究中的几个技术问题[J].酿酒科技,2007(06).

[2]范文来.低度白酒研究的回顾与展望[J].酿酒,2022(07).

[3]车敏等.低度白酒生产关键技术与实践[J].酿酒科技,2021(09).

[4]代小雪,张宿义,姚瑶,代汉聪,蔡亮,姚爱萍,杜莉丹,白酒冰饮最佳条件的分析探讨[J],酿酒科技,2019(6)

[5]许德富,张宿义,杨平,涂荣坤,蔡小波,揭秘泸州老窖酒的高贵品质内涵[J],酿酒科技,2019(3)

[6]沈才洪,吴晓萍,黄燕飞,等.国窖·1573——新时代的领饮者[J].酿酒科技,2003(4):85-86.

- END -

来源于公众号-北纬28度的浓香,本文略有删改。