这是舍得智慧说的第742篇原创文章

2024 我们一起越过山丘,聆听岁月回响

身量小小,能量巨大。

这就是芯片。

近日,由中核集团原子能院核安全与环境工程技术研究所研发的国际首款X/γ核辐射剂量探测芯片成功实现量产。日后,人们甚至有可能用手机测量辐射剂量率。

曾几何时,这里还是一片“无芯之地”。

是他,“中国芯之父”,《舍得智慧讲堂》(《舍得智慧人物》第二季)嘉宾,邓中翰,归国创业,舍得拼搏,带领团队彻底终结我国六十多年的“无芯”历史。

邓中翰的前半生,宛如一部标准的学霸养成记:

大二,在物理课上跟中科大教授“抬杠”,提前入组搞科研、发论文。

研究生时期,在加州大学伯克利分校接连拿下物理学硕士、经济管理学硕士和电子工程学博士三个学位。

毕业后,先是加入IBM,后又大胆创业,公司市值一度飙升至1.5亿美元。

上帝似乎为他同时打开了门和窗,只要沿着现有轨道向前,就能走上人生巅峰。

但在应邀参加建国50周年国庆观礼后,邓中翰的心泛起了波澜,“我在硅谷做过那么多芯片,却没有一枚属于中国。”

当天下午,邓中翰就和创业伙伴登上长城,立志打造中国芯片的长城。

见识过世界之大,更牵挂着远方的家。他们义无反顾地舍下了国外的繁华与诱惑,回到中关村开始了芯片的自主创新工作。心中只剩下朴素的追求:响应国家的号召,回国为国家做些事情。就像当年的杜祥琬院士和他的伙伴那样,“献身壮丽的事业,无限幸福,无上荣光。”

舍小我,为大家。邓中翰及其团队的强势归来,逐渐拉开了我国“芯”时代的序幕。

1999年,邓中翰借鉴硅谷模式成立了中星微电子公司,启动“星光中国芯工程”。

作为高端制造业的“皇冠明珠”,芯片从设计到封装,有着漫长的产业链环节,更细分出广泛的应用领域。当时摆在中星微面前的,有很多条路。

《孟子》有言:虽有智慧,不如乘势;虽有镃基,不如待时。

回国后,邓中翰敏锐地觉察到了“市场的萌生期和一些技术的出现创新点的时候”,专攻数字多媒体领域,致力于填补市场空白。

起步之初,芯片生产、研发资金等客观条件的限制都束缚着团队的手脚。曾在硅谷意气风发的科技精英,也免不了感慨:那种白手起家的感觉,就像手工打造“航空母舰”!

但见利不失,遇时不疑,舍得迎难而上,方能迎来柳暗花明。正如目前已发现超过1000颗脉冲星的“中国天眼”,也经历了22年的漫长奔跑,才屹立在世人面前。

在宽带还没普及的年代,人们对这些新名词还没有概念,而邓中翰和他的团队义无反顾地走上这条未知的路,瞄准国际市场,提前写了大量的专利,做好技术储备和预销售,成功抢占领域的最前沿。

2001年,中国第一颗具有自主知识产权、百万门级超大规模数字多媒体芯片——星光一号诞生了。包括三星、飞利浦、索尼在内的多家跨国龙头企业的电脑里,开始跃动着“中国芯”。

随后,“中国芯”大规模打入国际市场,占领全球计算机图像输入芯片60%以上的市场份额。这片“无芯之地”,终于等来了它的终结者们。

从零起步,自力更生,于无人地带换道、超车,在邓中翰和伙伴们的上下求索中,“种花家”尤为擅长的励志大戏一次次成功上演:

突破芯片设计八大核心技术,产品覆盖16个国家和地区,中星微电子公司作为我国第一家芯片设计企业在美国纳斯达克上市。这股神秘的东方“芯”势力越发耀眼。

当年在长城上“立flag”的那群年轻人,翻越一座座山丘后,望向了更高的山峰。

早在2016年,中星微便推出国内首款具备深度学习功能的人工智能神经网络处理器芯片“星光智能一号”,助力使我国安防监控产业跨入智能时代。

如今AI革命浪潮汹涌,芯片作为算力支柱产业,更成了实打实的兵家必争之地。

唯有创新,才能从荆棘中踏出一条新路。

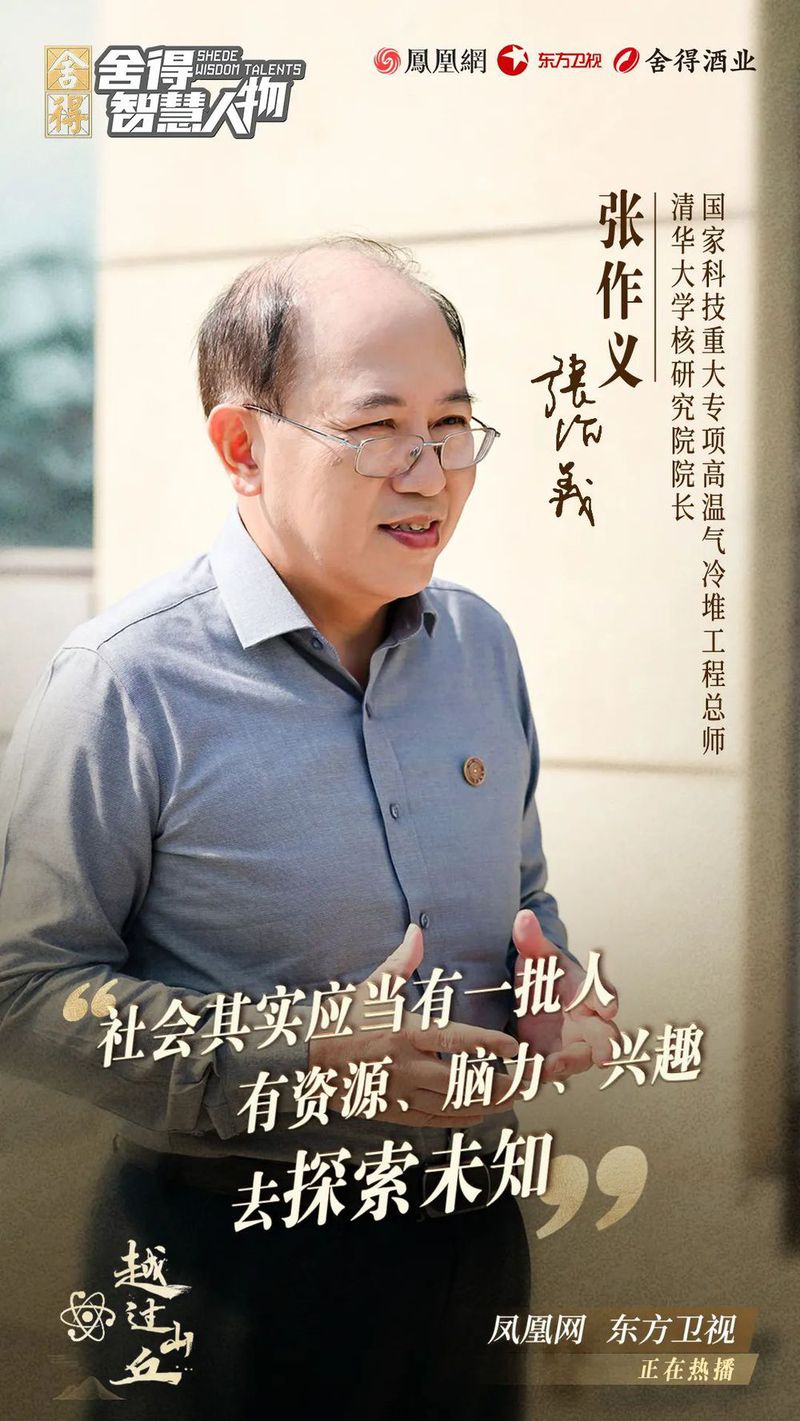

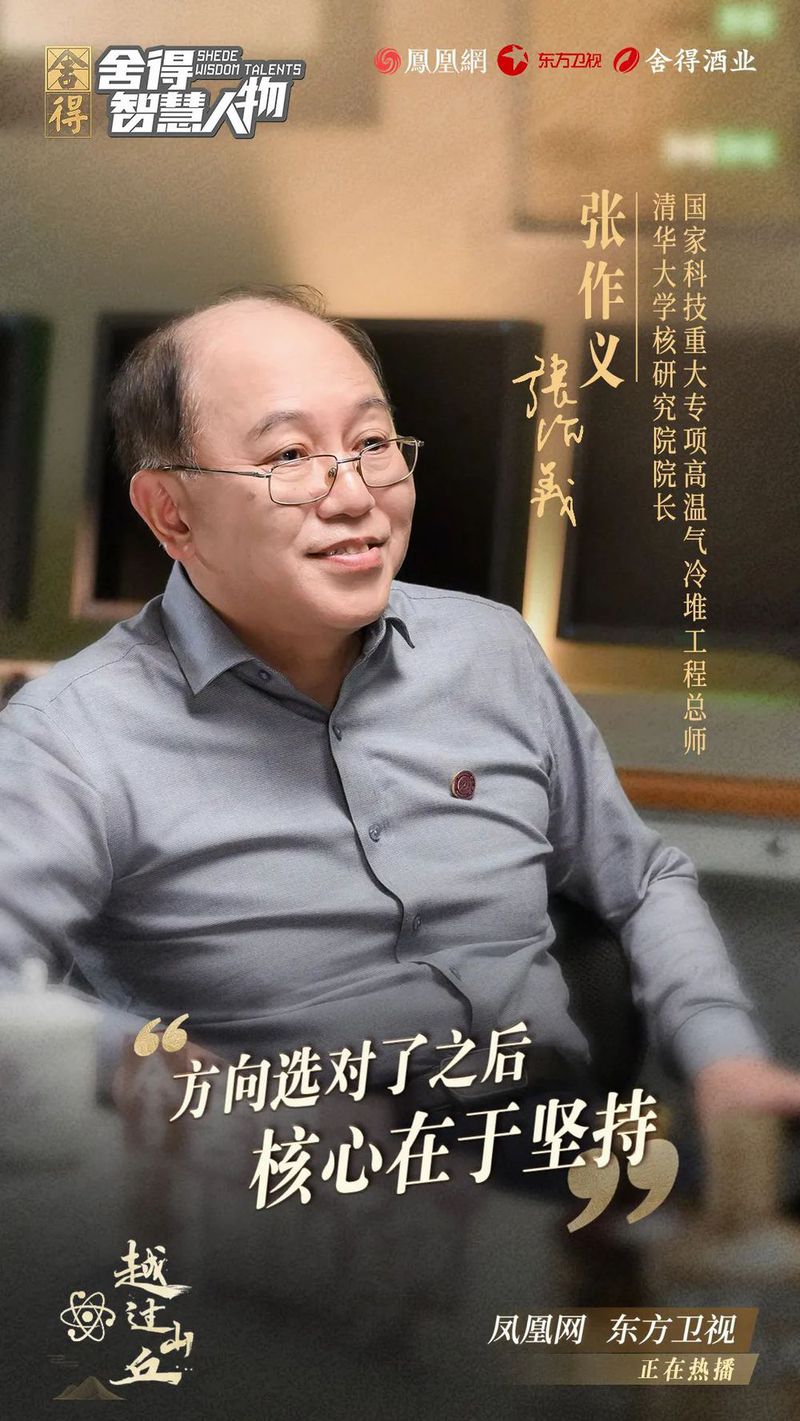

等待观望不得,亦步亦趋不行。张作义,国家科技重大专项高温气冷堆工程总师,也深谙此道。即便见证了我国在第四代核电技术领域达到世界领先水平,他仍一刻不停,计划着“把反应堆做成一个流水线上批量生产的东西”,希望让第四代核电技术能被更广泛地应用到人们的生活中去。

对这些科研人员来说,既然选择了星辰大海,那就风雨兼程。

追风赶月莫停留,平芜尽处是春山。

怀着决心、勇气,甚至是一腔热血,走进充满风险的大海,他们永远好奇,永远甘于舍得、追逐梦想。

也许是技术层面的飞跃,也许是行业新秀的崛起,甚至全球产业格局的重塑,那一枚倾注着无数人心血的小小芯片,仿佛那只扇动翅膀的蝴蝶,即将掀起一连串未知的风暴。

是“神仙打架”的高端局,还是博弈与制衡的耐力赛?

新时代,“芯”机遇,和舍得君一同期待未来,守望更多重磅的“芯”惊喜!

END