近日研究五粮液“和美文化”,突然想到“和美”与“和谐”的密切关系——和美强调的是一种美好的状态,而和谐则更注重不同元素之间的协调与平衡;和美就像一幅美丽的画,让人看了感觉很舒服;而和谐则像一首动听的音乐,各个音符虽然不同,但组合在一起却能给人带来愉悦的享受。因此研究“和美”更要注重“和谐”。

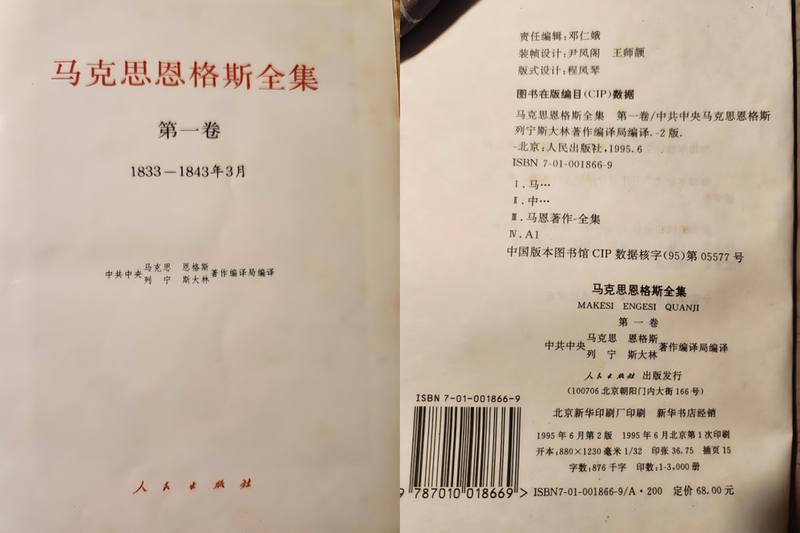

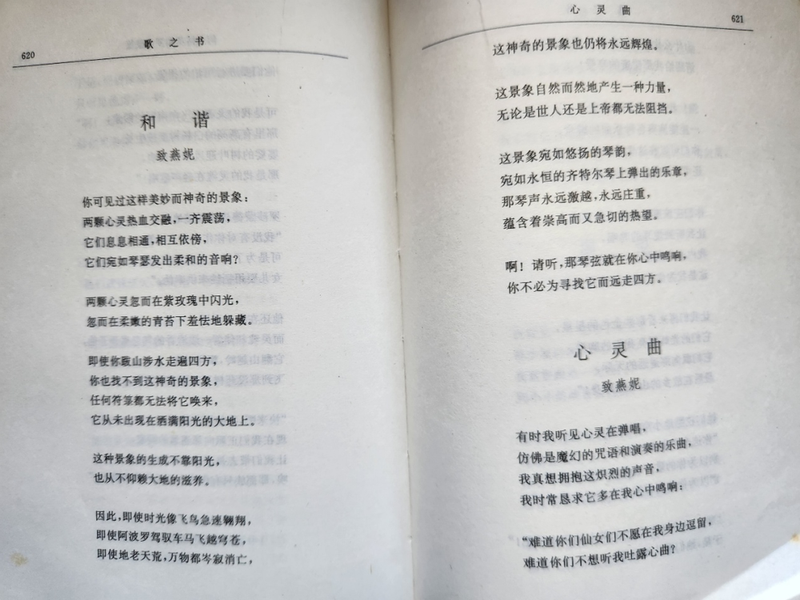

很多年前,在撰写和谐社会文章时曾查阅过马克思的论著,记得马克思曾以诗歌形式写过“和谐”。经过检索马克思恩格斯全集,终于在第一卷找到了原文——

此文原载中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局编译、人民出版社出版的《马克思恩格斯全集》第一卷,第620页至621页 (1995年6月第2版)。

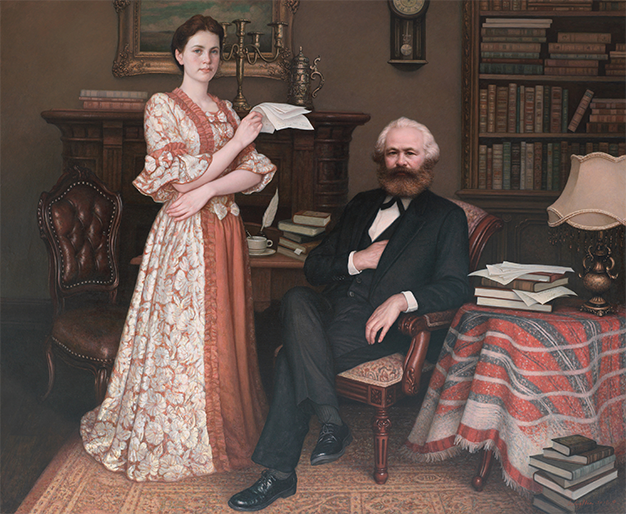

阅读这首诗歌,不禁让我们想到这样的画面——柏林冬夜,油灯在书桌上投下温暖的光晕。青年马克思执笔凝思,墨迹在纸上洇开:“你可见过这样美妙而神奇的景象:两颗心灵热血交融,一齐震荡”。在这个寒冷的季节,马克思将对燕妮的思念熔铸成《和谐》诗篇,在《歌之书》的扉页郑重写下:“献给我亲爱的永远爱着的燕妮·冯·威斯特华伦”!此刻的革命导师尚未预见,这些炽热的诗句不仅倾诉着爱情,更暗含着他终生求索的哲学命题——“和谐”的本质与实现。

马克思笔下的和谐首先是两颗心灵的共鸣交响:“它们宛如琴瑟发出柔和的音响”,“忽而在紫玫瑰中闪光,忽而在柔嫩的青苔下羞怯地躲藏”。这种超越时空的和谐被喻为“永恒的齐特尔琴上弹出的乐章”,它不靠阳光滋养,不随万物岑寂而消亡。在青年马克思眼中,爱情的本质正是主体间性的完美共振——两个独立个体在保持差异性的同时实现精神融合,正如黑格尔辩证法中“对立面的统一”。这种情感体验成为马克思哲学思考的原点,促使他不断追问:当两颗心灵能突破世俗藩篱达到和谐,人类与自然能否实现同样的理想境界?

01

从爱情与哲学的和弦

看到诗意升华为理论

马克思的和谐思想绝非空中楼阁,而是建立在对资本主义社会的深刻批判上。在《1844年经济学哲学手稿》中,马克思在批判继承欧洲主流思想的基础上,吸收了黑格尔的合理内核和费尔巴哈的基本内核 ,创造了异化劳动理论。他指出资本主义生产体系下的劳动就是异化劳动,并深刻分析了异化劳动的四重方面,即劳动对象、劳动过程、劳动主体和劳动关系的异化。

在资本主义社会中异化劳动有四个基本特征:

工人同自己的劳动产品相异化;

工人同自己的生产活动相异化;

人同自己的类本质相异化;

人同人相异化。

这种异化割裂了人与自然的统一性,使“私有财产统治下的自然观成为对自然界的实际贬低”。当资本家为追求剩余价值无限掠夺自然,“人与土地的物质变换关系被破坏”,工人们被迫在肮脏环境中劳作,身心遭受双重摧残。

在马克思的哲学宏图里,异化劳动这一概念不仅是对资本主义生产方式下经济关系的深度剖析与严厉批判,更是对人类本质、自由及幸福本质的深切哲思与人文关怀。正是基于此,马克思构想了未来社会的和谐三重维度:

人与自然和谐:自然界是“人的无机的身体”,人类应“合理地调节物质变换”,建立“消耗最小的力量”的可持续发展模式。

人与社会和谐:共产主义要推翻“使人被侮辱、被奴役的一切关系”,建立“自由人联合体”。

个体精神和谐:消除劳动异化,使劳动从谋生手段变为“自由自觉的活动”,实现人的全面发展。

这三重维度的终极统一被凝练为那句著名论断:“共产主义是人与自然、人与人之间矛盾的真正解决”。

02

从纸短情长

看到革命伴侣的生命实践

马克思在大学期间曾写下三本爱情诗献给燕妮,表达自己炽热而真挚的情感。“燕妮,任它物换星移,天旋地转,你永远是我心中的蓝天和太阳。任世人怀着敌意对我诽谤中伤,燕妮,只要你属于我,我终将使他们成为败将”。马克思与燕妮的爱情本身就是和谐的生动诠释。

出身贵族之家的燕妮不顾世俗偏见,与犹太裔的马克思私定终身。面对家人“犹太知识分子配不上贵族小姐”的指责,她以七年坚守回应,期间写下滚烫文字:“你的形象矗立在我面前,是那样光辉,我的心渴望着时刻跟你在一起”。

婚后的生活充满颠沛流离的艰辛。当房东带警察查封家当时,孩子们蜷缩墙角哭泣;当孩子夭折却买不起棺材时,这对夫妇在泪水中相拥。燕妮始终是马克思文稿的第一个读者和誊写者,她在手稿页边写下:“我甚至想象,如果你失去了右手,我便可以成为你必不可少的人,那时我便能记录下你全部可爱的绝妙的思想,成为一个真正对你有用的人”。这种精神的高度共鸣超越了物质困顿,恰如马克思诗中所咏:“即使地老天荒,万物岑寂消亡,这神奇的景象也仍将永远辉煌”。

1881年12月燕妮病逝,马克思的生命烛火骤然黯淡。大女儿突然离世的噩耗更让他彻底倒下。病榻上的他喃喃自语:“最坚强的勇士也需要休息”——最终安息在爱妻墓旁。他们用一生证明:和谐不是没有矛盾冲突的静止状态,而是在对抗中坚守价值选择的动态平衡。

03

从和谐的回响

看到从革命理想到文明基因

马克思的和谐观在中国传统文化中找到了惊人回响。儒家“致中和,天地位焉,万物育焉”的宇宙观,与马克思“自然真正复活”的预言殊途同归;《礼运·大同篇》描绘的““故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,鳏寡孤独废疾者,皆有所养”的理想社会,更是暗合“自由人联合体”的东方表述。

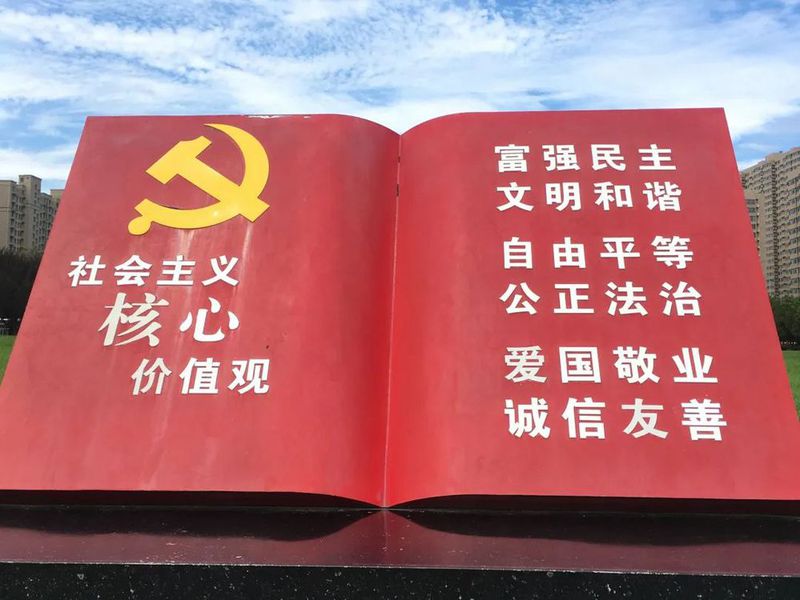

《礼记·礼运篇》最先提出大同社会的理想,当代中国将这种融合推向新高度。当“和谐社会”被写入社会主义核心价值观,当“绿水青山就是金山银山”成为发展理念,我们看到马克思和谐思想的创造性转化:通过法治建设协调利益关系,实现公平正义的社会和谐;通过生态文明建设统筹人与自然,达成永续发展的生态和谐;通过“一带一路”倡议推动合作共赢,构建美美与共的国际和谐。这些实践正回应着马克思的终极追问:当个体心灵能奏响和谐乐章,人类文明也必将迎来“永恒的齐特尔琴声”。

燕妮去世多年后,马克思故乡特里尔的老人们仍会指着罗马人大街的旧居,向访客讲述“舞会皇后”与犹太青年的故事。而今天,当中国乡村的青山绿水间升起炊烟,当城市社区的居民乐于共商共治,马克思诗中那“激越而庄重”的琴声正化作亿万人的生动实践。

和谐——这颗曾在紫玫瑰中闪耀的种子,已长成人类文明的参天巨树,它用年轮铭刻着两个世纪的回响:个体的心灵共振终将汇入人类解放的宏大乐章,而“不必为寻找它而远走四方”,因为这变革的力量永远在我们心中激荡,在我们手中生长。(2025年7月20日)

- END -