一声“小二,上酒”,是无数人耳熟能详的文学、文艺作品的经典台词,很容易让人联翩浮想到古人卖酒、呼酒、饮酒的畅快场景。那么,没有代理商、经销商的古代,古人是如何卖酒的?又是如何吸引客人进店买酒的?

有据可考的是,古人很早就懂得了“酒香也怕巷子深”的道理。他们不仅会支一个酒铺、摆好桌椅,等着客人上门来消费;更知道主动出击,在酒楼(摊、坊、铺)前挂一副酒幡,让其迎风招展、飒飒生姿,吸引南来北往人员的注意,进而进店买酒、喝酒。这比单单只有一座清冷的酒铺子实在好的多,尤其对于那些藏在深巷或者离过往要道尚有一段距离的酒铺更如是。“闪闪酒帘招醉客”的诗句,就是对酒旗作用最精当而直白的描述。

既然古人知道用悬挂酒旗、酒幡的方式为卖酒打广告,那么谁是第一个吃这只“螃蟹”的人呢?

《韩非子·宋人酤酒》开篇提到:“宋人有沽酒者,升概甚平,遇客甚谨,为酒甚美,悬帜甚高。”意思是说,宋国有一个卖酒的人,卖出酒的分量很足,对待顾客恭敬有礼貌,酿造的酒也很好喝,把卖酒的标帜挂得很高很显眼。这里清晰地指出了宋人卖酒时高悬了“帜”,相当于挂了卖酒的酒幡、酒旗。这是我国酒家有“帜”的最早纪录。

虽然无从考证这面“帜”上的内容,也无从考证这面旗帜是官方悬挂还是个人所为,但都不影响它是我国最早有文字记载为吸引客人买酒的广告。

这段记录中四个“甚”字也构成了我国封建社会两千多年的卖酒经营模式。直到封建社会末期,都是酒家准备好美酒,摆好酒桌、酒具,等候客人上门。只不过,后期还逐渐发展出了迎接客人的店小二等卖酒文化。其中,富有文化品位的酒“帜”当值得探究和品味,它的出现,与其说是古人担心酒卖得不好,倒不如说是为了满足营销牌面、营销气势、吸引人气和美观点缀等各类需求。

一面酒旗挂出,既是装饰,又是招牌,为卖酒这件事添彩了不少文化气息。可以试想,人们追随那随风摇曳的酒旗,循着浓浓的醉人的酒香踏步而来,无论是自家买酒饮酒,还是待客痛饮,都是好不惬意的事情。

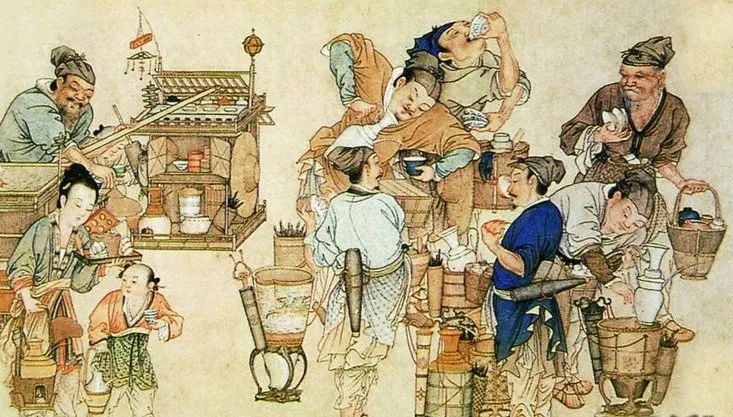

随着生产力的发展,酒旗、酒幡后,还出现了卖酒的牌匾,他们还飘进了文人骚客的诗篇和画家的笔端。“碧疏玲珑含春风,银题彩帜邀上客”描绘出酒肆一派繁华的景象。“唤客潜挥远红袖,卖垆高挂小青旗”则是酒楼的常见风景。还有“长干午日沽春酒,高高酒旗悬江口”的江南风光,“细草岸西东,酒旗摇水风”的水乡画卷,“酒旗相望大堤头,堤下连樯堤上楼”的临水酒家图画……都通过一面酒旗将如诗如画的意境馈赠给芸芸众生,让人留下无尽的遐想与回味。

执 笔 | 檀 曦

编 辑 | 古利特

排 版 | 大 维

校 对 | 米 洛

美 编 | 天 瑜

监 制 | 萧 窕

本文由【长江酒道 ID:CJjiudao】原创,欢迎分享、转发至朋友圈;如需转载请后台申请(或添加微信:cjjd8866),未经授权,禁止转载、改编,否则依法追责。

... end ...

分享

收藏

点赞

在看