郭沫若《甲骨文合集》和董作宾《殷墟甲骨文字甲编》都有提及“酉”字。

酒见诸于文字,最早可追溯至甲骨文和金文,据郭沫若《甲骨文合集》9560卜辞:“甲子卜,宾,贞,毕酒在疾不从王古。”大意是说,一位叫毕的侍从因饮酒过量而患酒疾,不能跟随商王办事了。

董作宾《殷墟甲骨文字甲编》中也有类似的内容,如编号2121的卜辞:“甲子卜,宾,贞,酒在疾不从。”这说明在殷商时期,酒已广泛用于祭祀和日常饮用,因此也被频繁记载入文献当中。

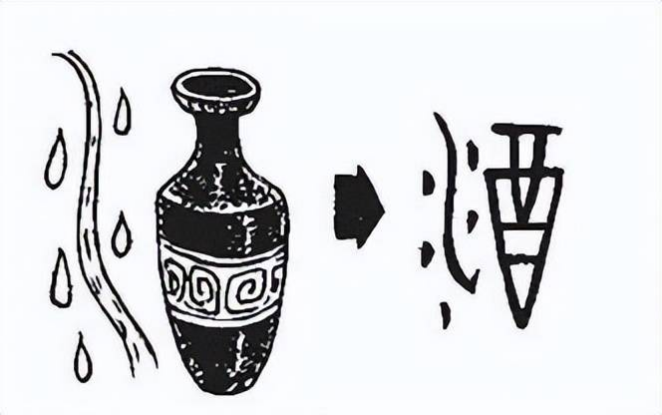

“酉”是“想酒从尊中溢出之状”

甲骨作为中华古老先民用来祭祀与记事的工具,记载了夏商时期先民们的生产生活。其中内容涉及政治、军事、占卜、巫术等各个方面,其中也包含了很多关于酒的记载,成为现存的有物可考的对于酒的最早文字记载。

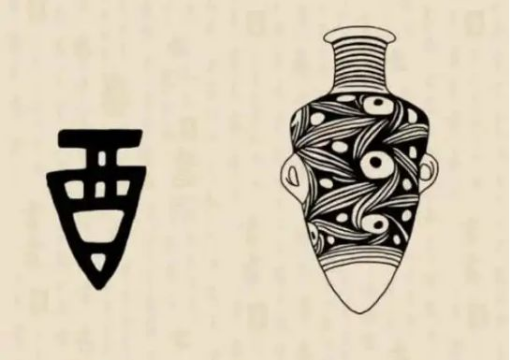

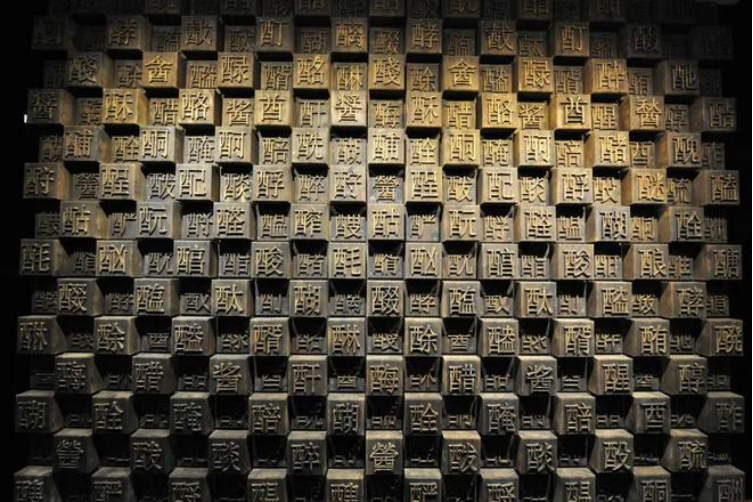

甲骨文中象形字非常多,“酒”字的原型最早存在于殷墟的甲骨文中。可以看到,它像一个圆口、细颈、宽腹、窄底的酒瓶,这其实是按照盛酒的器皿的形状来创造的,最初这个字没有三点,写作“酉”,形似装酒用的瓮。古文字学家罗振玉形容“酉”是“想酒从尊中溢出之状”,即描绘了酒从器皿中满溢出来的模样。

后来“酉”字被天干借用,表示十二地支的第十位,又可以表示十二生肖中的“鸡”、蓄水的池塘等。说文解字里记载:“酉为秋门,万物已入……八月黍成,可为酎酒”。可以理解为,八月粮食丰收,可用以酿成美酒。

直至现在,中国白酒酿酒行业,也是始终秉承着古人的传统,在每年农历八月,举行盛大的秋酿大典,进行秋酿开窖、祭酒祖仪式,以祈祷来年的风调雨顺。

“酉”字多尖底或因兽角作为盛酒器

对于甲骨文中“酉”的字形结构上底部位置大多是尖形,有观点认为,当时的盛酒容器多用牛角、犀牛角等兽角制作而成,兽角表皮坚硬且内部空心,适合被用来盛酒。所以,后来的一些有关于“盛酒”用具的字多从“角”,如觞、觥等字。

事实上,在甲骨文中“酉”字的写法也有一些是圆形的字底,这应该是一些用陶土或者青铜等金属所制成的,可以估计出甲骨文所盛行殷商时期工艺制作的材料和发展。

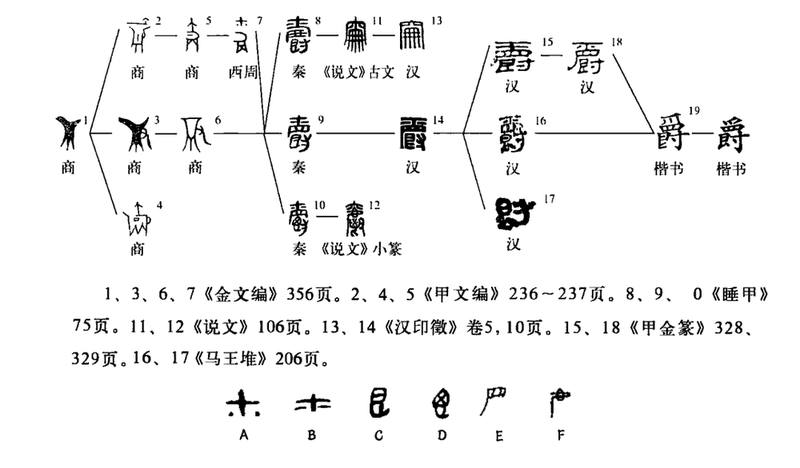

此外,表示盛酒器皿的甲骨文还有很多,例如“爵”。爵是当时的一种频繁使用的重要的饮酒器具。从某种程度上来说,这个字非常形象的表现出了这种饮酒器具的主要形状特征,比如敞口,口部的一段有一个供酒液流出的尾,形状是口大腹小,腹部有把手,底部有三足支撑,从字形可以看出当时人们用于饮酒的器具。

品种繁多是商代酒文化兴盛的标志之一

商代酒文化兴盛的标志之一就是酒的品种繁多,见于甲骨文记载的至少有三种,即酒、醴、鬯。

酒即为黄酒,是有别于甜酒的一种,它是商代用曲酿酒的见证。这种酒乙醇含量比甜酒相对要高,度数也偏大。卜辞中多用酒祭祀的记载,“酉彡”字在甲骨中常见,但酒、“酉彡”并非同字。“燎、酉彡,酉彡假为槱,都是祭名,积木燎以祭。”酉彡为用酒祭祀之专用字,被视为酉彡祭,二者不可等同视之。

醴是甘酒,主要用大米和麦芽酿制而成,含渣较多。甲骨文中所见醴字为“豊”,醴是一种米酒。醴与豊视为同字。卜辞中多见“作豊”、“告豊”之记载。

鬯,是个独体象物字,如米在器中酿酒之形。甲骨文学者于省吾在《甲骨文字诂林》中提到云:“鬯或以为酒名,或以为草名,千古聚讼。实则契文金刻以及典籍,鬯均以卣计。鬯即象酒在器中之形,鬯之为酒不为草,当成定论。”即鬯为之酒也,且为香酒。

除了“酒”字以外,我们也可以看到很多带有“酉”字旁的字多数都与酒有关,比如与酿造酒有关的字:醅、酿、酶、酵、酝、酴、酎;形容酒的颜色的字配、醪、酾、醍;形容酒的味道的字:酷、醇、醰、酸;形容喝酒状态的字:醺、酣、酌、醉、酗、醒、酩酊等等。

通过这些文字我们就可以看出酒在我们中国文化中根深蒂固的影响力,如果缺少了酒,我们的生活也会少了很多乐趣。

执 笔 | 古利特

排 版 | 寒 岁

校 对 | 米 洛

美 编 | 天 瑜

监 制 | 萧 窕

本文由【长江酒道 ID:CJjiudao】原创,欢迎分享、转发至朋友圈;如需转载请后台申请(或添加微信:cjjd8866),未经授权,禁止转载、改编,否则依法追责。

... end ...

分享

收藏

点赞

在看