1995年,成都因足球而沸腾。彼时的四川,有着全国最庞大、最炽热的球迷群体。

那一年,四川全兴队战绩不佳,一度在保级边缘徘徊。9月28日,《足球》报总编辑严俊君振臂一呼“保卫成都”。川中球迷群起响应,以近乎疯狂的热情与球队并肩作战,书写一场载入中国足球史册的传奇。球迷王莉便是其中一员。

王莉是资深球迷,因为跟随父亲去现场观看全兴队比赛,被万人齐喊“雄起”的气势震撼,从此爱上足球,成为四川全兴队的铁杆球迷。

1995年的每一场比赛都牵动着王莉的心。联赛仅剩最后两轮,全兴队必须全胜才能保级。倒数第二轮的对手青岛海牛只要战平即可保级。两支为了保级的球队展开了一场殊死较量。“保卫成都”正式打响。

对阵青岛时,紧张氛围蔓延在整个成体中心。每一次传球、每一次解围,都牵动着无数人的心弦,甚至有球迷因过度激动而晕倒。

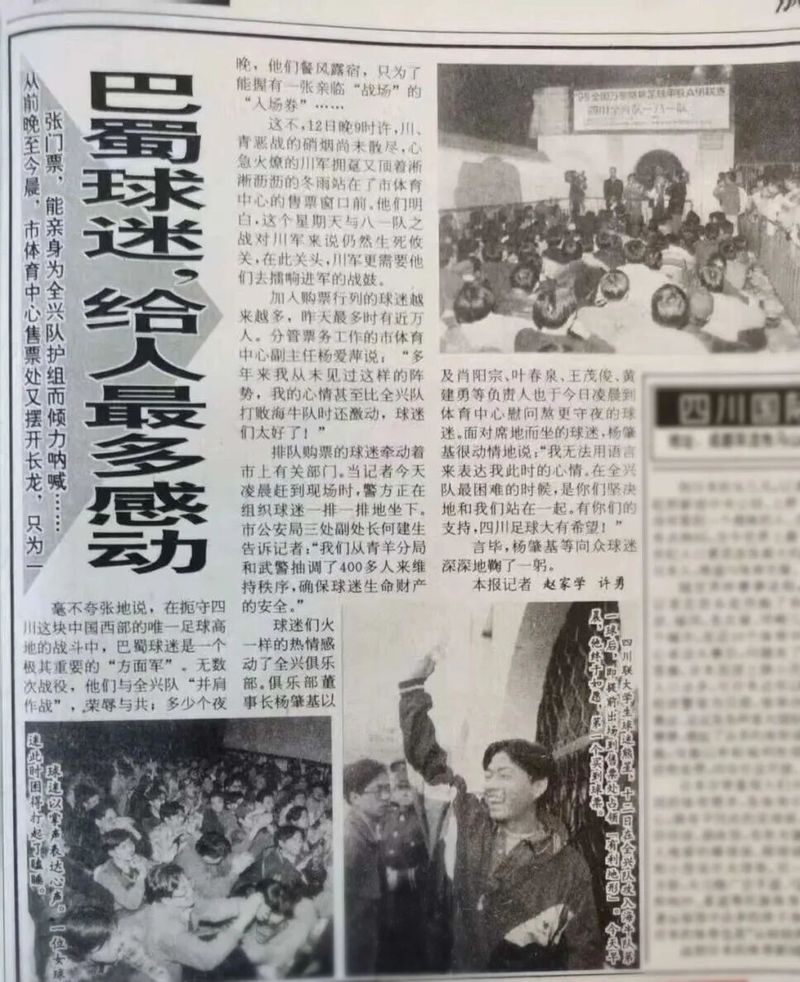

终场哨响的那一刻,全场球迷爆发出撕裂胸腔的呐喊,可还没来得及平复激动,球迷们就从看台冲向售票口,购买最后一场对阵八一队的门票。

连夜排队买票的盛大场景,成为中国足坛前所未有的景象。

决战之日,满城尽带黄金甲。原本只能容纳4万观众的成体中心涌进6万多人,“雄起”的呐喊声震彻云霄。很多非川籍球迷带着标语,跋山涉水到成都为全兴队摇旗呐喊。有人买不到票也守在场外“听球”,誓与全兴队共进退。

面对如此炽热、汹涌的期盼,全兴队别无退路,唯有拼尽全力,背水一战。最终在坚定的信念下,球员们迸发出惊人的战斗力,成功保级。

蜀人爱球,由来已久。据《成都市志·体育志》记载,早在1906年四川体育专科学堂就开设了足球课。1914年,成都最早的足球场——华西协合大学足球场建成。随着时间的推移,足球广为传播,从校园到民间,成为深入骨髓的运动基因。

1994年首届甲A联赛开幕,四川全兴队将成体中心作为主场,四川足球迎来巅峰。“黄色旋风”席卷全国,“雄起”响彻天南海北,成都由此赢得“金牌球市”的美誉。

那时的大街小巷,最热门的话题就是足球,不论是太婆太爷还是半大娃娃,人人都能评上两句。三言两语不合便会掀起辩论风暴,最后以一句“球经不懂,皮泡脸肿”收场。

每到周末,成都最热门的地方是后子门体育场。据中国足协1995年官方数据统计,全兴队当年11场主场比赛共吸引44.2万人次观众,场均超4万人,稳居当时甲A各个球队的主场排名首位。

保级成功的那个夜晚,成都彻底沸腾。火锅店灯火通明,球迷自发摆起庆功宴,有人开车绕城鸣笛,有人彻夜未眠。据当年报道,保级成功的第二天,成都新婚登记人数比平日多了三倍,全兴酒销量翻番。“品全兴、万事兴”成了城市的共同语言。那一段被黄色战袍和震天“雄起”声填满的岁月,成为无数球迷青春里最滚烫的注脚。

三十年后再回望成体中心空阔的夜色,那声“雄起”依然回荡在耳畔。那些闪烁的灯光、嘶哑的呐喊、沸腾的火锅、举起的酒杯,组成了一代球迷的青春。

对老球迷而言,全兴早已不只是一个球队,而是一种永不服输、不言放弃的精神;是一种即使身处逆境,也要昂首向前的信念。30年过去,热爱从未被稀释,“雄起”始终是最有力量的声音。

当年的“保卫战”,守卫的不只是成都的荣誉,更是刻在球迷骨子里的信仰与热血。那不仅是成都的骄傲,也是中国足球历史中一段无可替代的集体记忆。它属于四川全兴队,更属于所有在那段岁月里,为中国足球呐喊、陪伴、坚守的球迷。