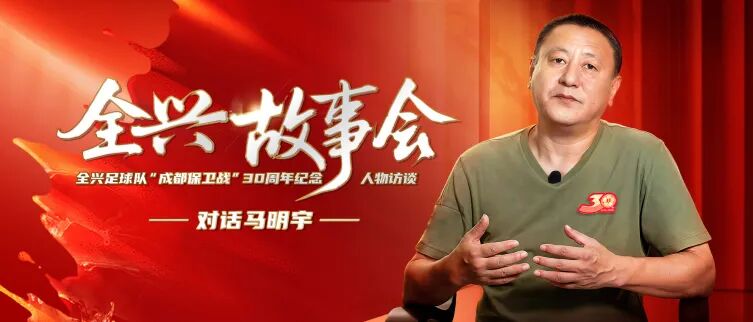

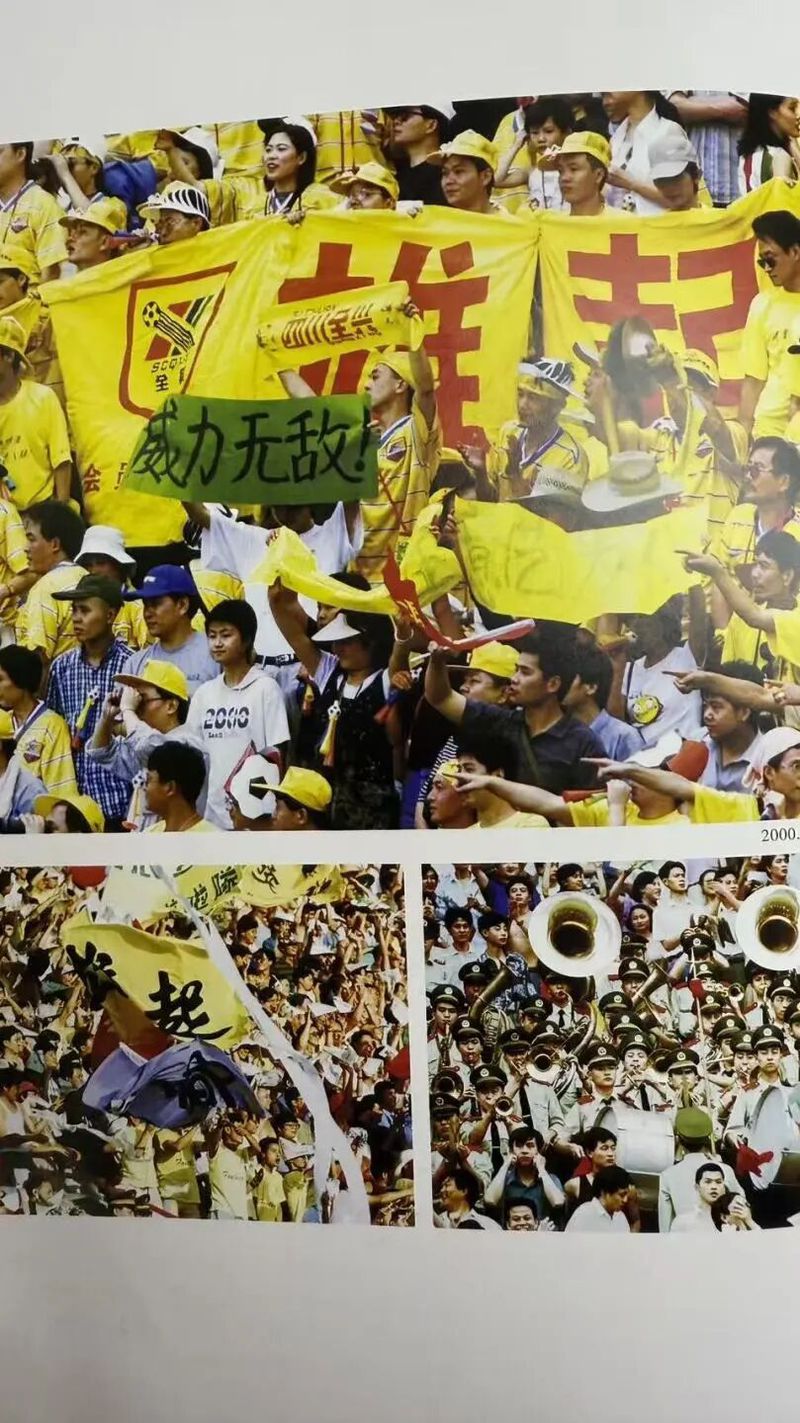

1995年的成体中心,“雄起”冲破云霄,“成都保卫战”如同一团炽热的火焰,点燃了整座城市的足球热情。彼时,作为《成都日报》专职摄影记者的王瑞林,扛着相机,穿梭在赛场内外,成为这场 “战役” 最忠实的记录者。

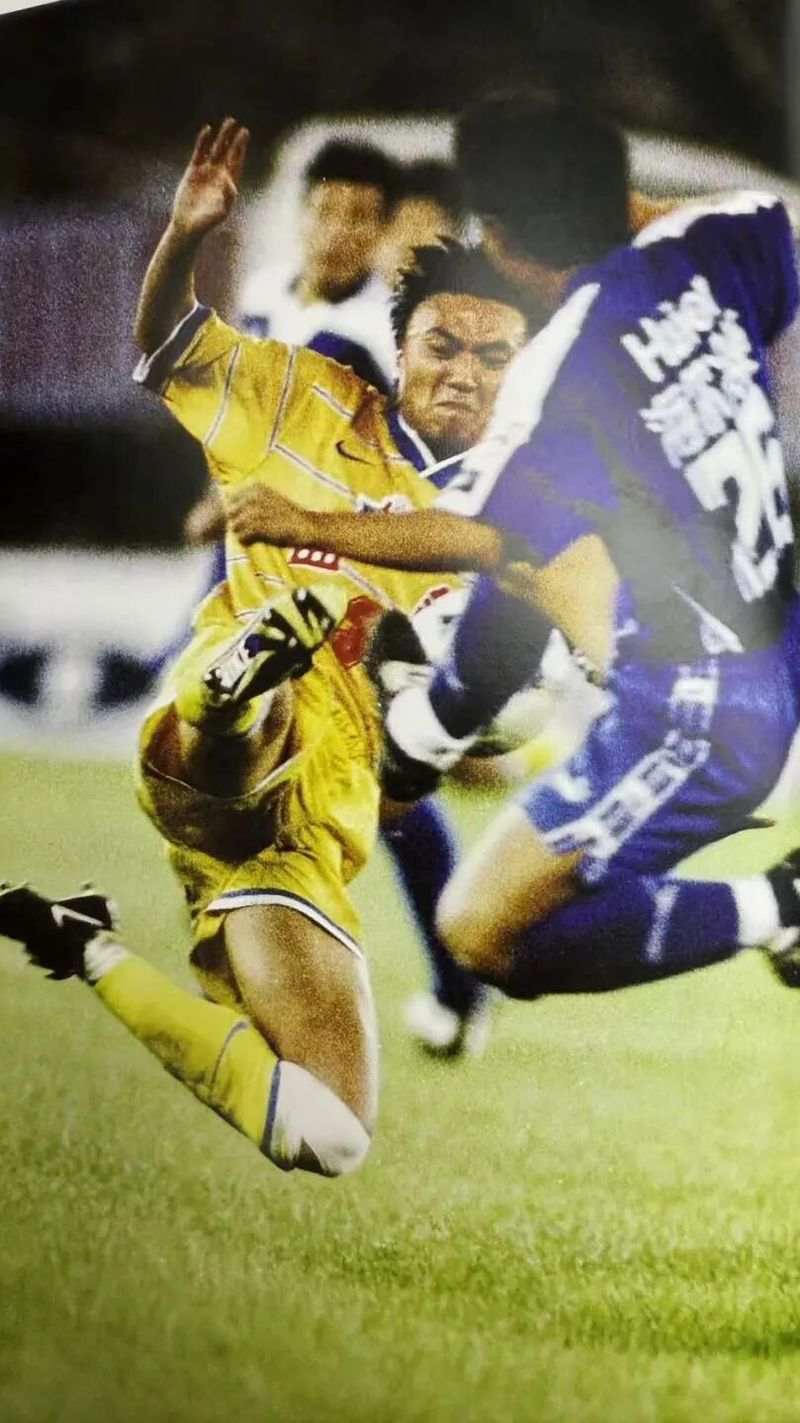

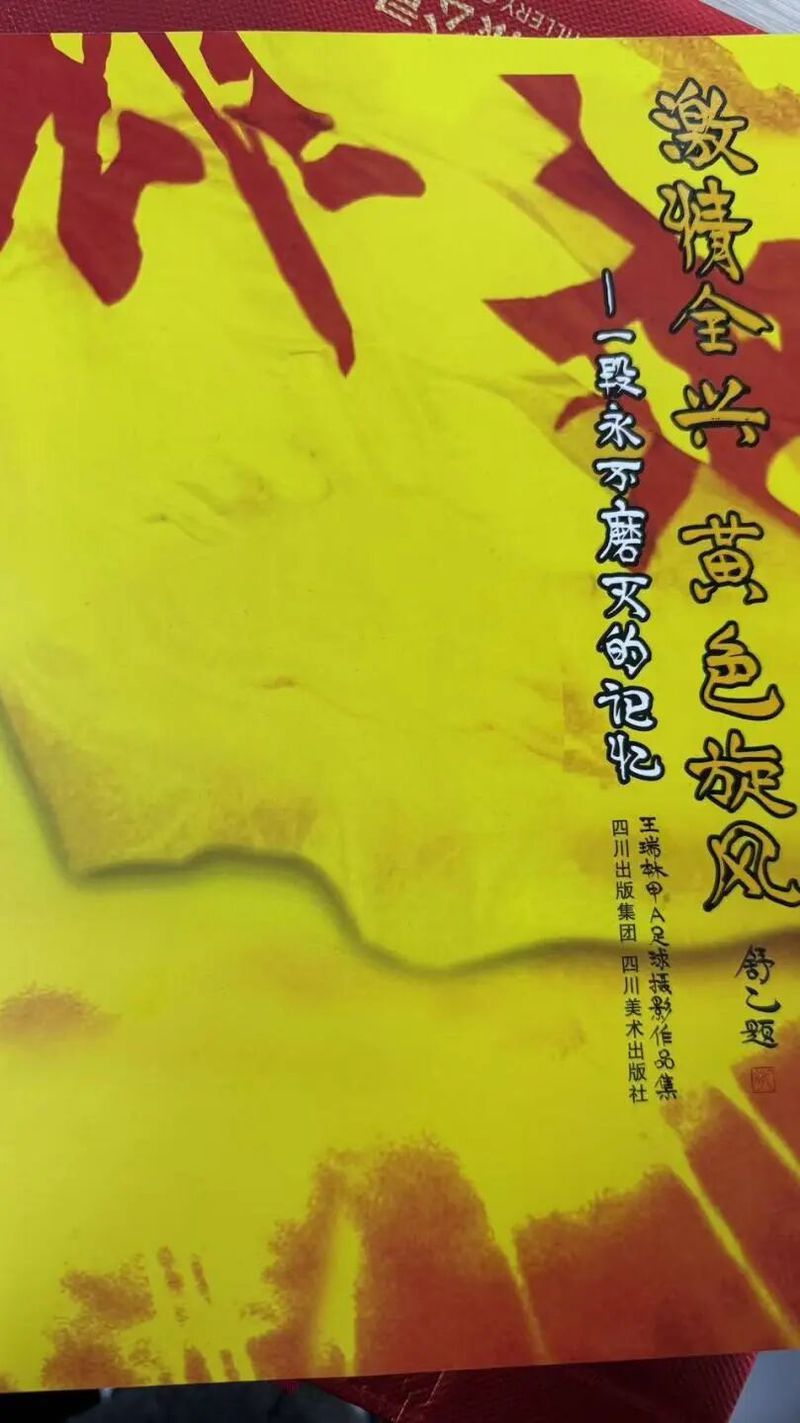

在他的快门下定格,赛场上的腾挪跌宕,球员的起跳、飞跃、冲刺以及得分时的欢乐、胜利时的狂喜......留存下“成都保卫战”珍贵的历史影像。

谈及拍摄“成都保卫战”时印象最深的场景,王瑞林滔滔不绝:“对阵吉林那场,‘掀翻汽车,保卫成都’的呐喊声仿佛仍在耳边回响;对阵八一时看台上‘自己队伍来到面前’‘贾政委,辛苦了’的标语横幅,更是深深印在脑海中。”

更令他动容的,是比赛前球迷通宵排队买票的模样。王瑞林提着相机在人群中穿行,记录下一个个冻得通红的面庞、紧张而炽热的眼神......

他说“当时拍的还是有些不尽人意,如果现在拍,会拍得更好”。但即便如此,那些带着“烟火气”的照片,依然成为了“成都保卫战”最鲜活、最有温度的时代印记,也让后来的每一代人,都能透过影像,感受那段热血岁月。

王瑞林与体育的缘分,早在少年时便已结下。1973年,他凭借出色的运动天赋,顺利加入成都市体工队排球队,成为了一名专业排球运动员。1980年因伤退役后,他以教练、领队的身份继续守着热爱,直到1982年的一部傻瓜相机,为他打开了新的人生窗口。

起初,他的镜头聚焦于城市风光和自然景色。一次偶然的契机,他开始拍摄体育,在各项赛事和训练场上挥洒才情,其中包括球类、体操类、田径类的世界杯、世锦赛等世界级专项赛事。

作为曾经的职业运动员,王瑞林的运动感知天赋异禀。他能够以兔起鹘落的速度,将赛场上稍纵即逝的事态定格下来,曾荣获第四届中国摄影金像奖、中国摄影记者金眼奖、中国新闻摄影金牌等多项荣誉。

镜头背后,是他对体育的热爱,更是对摄影事业的坚守。他几乎见证了中国体育的崛起和辉煌,以及中国足球开启职业联赛的道路。

几十年的摄影生涯里,王瑞林的镜头见过太多大场面——从世界杯、世锦赛到北京奥运会,他记录过无数运动员的高光时刻,也亲历了中国体育从萌芽到辉煌的历程。

当被问及职业生涯中最让他感动的作品时,他沉吟片刻,笑着说:“是人,是我们四川球迷。”

如今再回望那段岁月,王瑞林感慨万千:“三十年前,我是拿镜头记录全兴的荣耀时刻。现在,看着它从绿茵场走进人们的日常生活,让我意识到,全兴其实也在记录时代。”

在他看来,全兴早已超越了一支球队的概念,它见证了时代的更迭,也承载了球迷热血与情怀。

“我拍下的照片,定格的是记忆。而全兴酒留在人们生活里的味道,也是记忆。”他说:“全兴是一个时代的坐标——既留在相纸上,也留在酒杯里。”