她自幼残疾,一生自强;她笃学不倦,笑迎坎坷;她舍弃浮华,活出真实;她专注康复事业,勇敢面对偏见……

她,是张海迪,一位每天都在与病魔斗争中坚毅前行的“勇者”。她始终满怀对生活的热爱与信念,不但让自己活得充实,更致力于帮助更多残疾人康复。

本期《舍得智慧人物》走近张海迪,讲述她历经风雨后更灿烂的人生历程,看她在舍得之间,行而不辍,待到越过山丘,身后已是繁花绚烂。

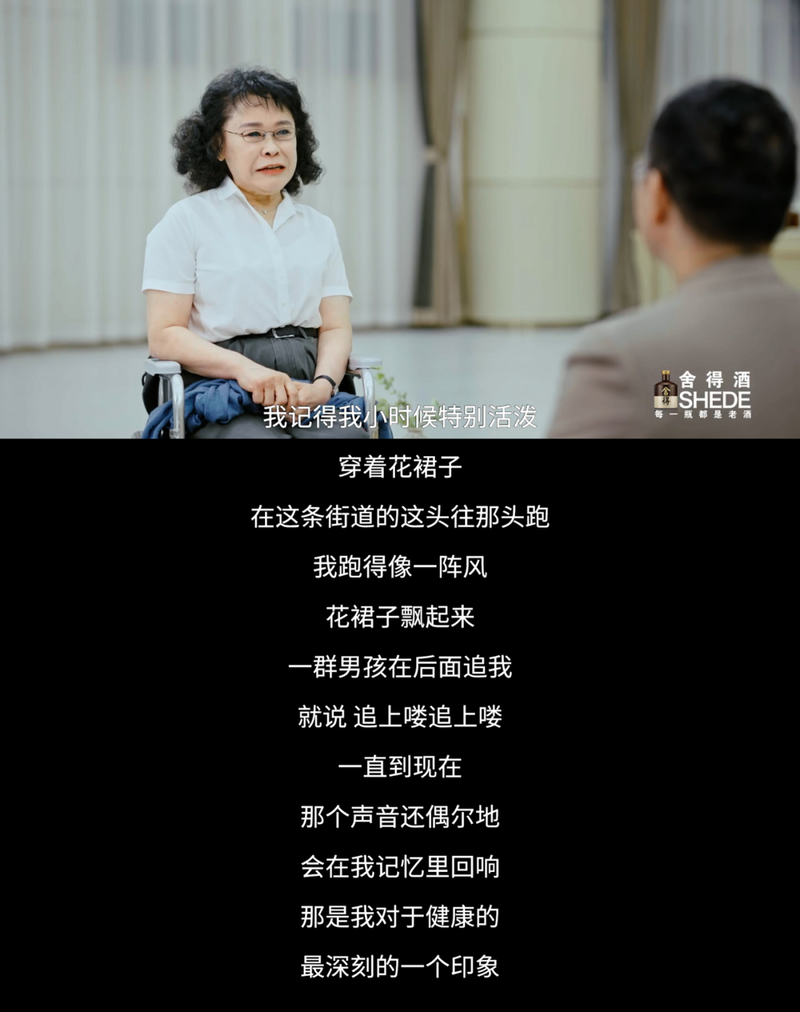

1955年9月,张海迪出生在山东济南。5岁时的她,天真烂漫,喜欢像一阵风般地奔跑,花裙子迎风飘扬。一次意外跌倒,她再也没有站立起来,她形容说“感觉腿像飞走了似的。”

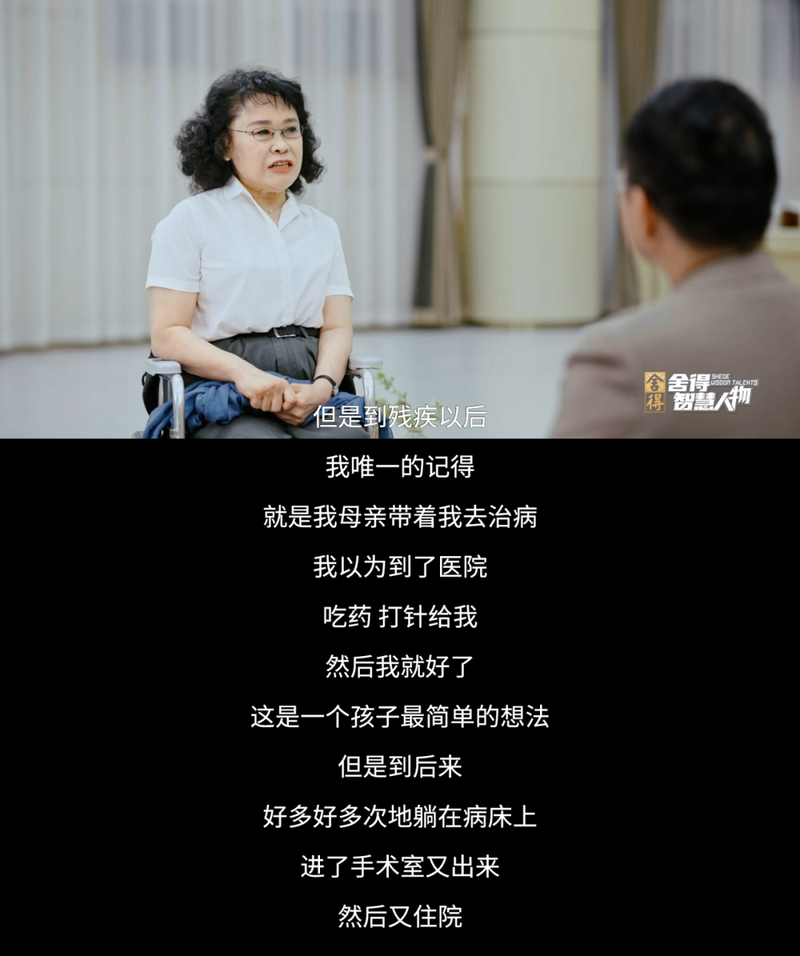

5岁的张海迪被确诊为脊髓血管瘤,历经3次大手术后,命保住了,却成为高位截瘫患者。用轮椅的高度去仰望,轮椅使用不熟的无助感,异常渺茫的未来……所有这些不适,让她有过苦闷、彷徨。但命运的勇者,不会向病魔低头。她在时刻与病痛斗争的过程中,努力学习,即便再没进过学校,但家就是课堂,她用瘦小的胳膊吃力地支撑着身体,跟着爸爸学习读完了小学所有课本。

记忆中的花裙子依旧在迎风飘扬,心里涌动的泉水在沸腾迸发,一切都在激励着张海迪向人生的第一个山丘——疾病发起冲锋。

越过山丘,风雨无阻,这段苦难而难忘的岁月,滋养出她不服输的性格。

1970年,不满15岁的张海迪,跟随父母下放到山东莘县农村,这里缺医少药,乡亲们长期遭受病痛折磨。为了帮助乡亲们减轻病痛折磨,她萌生了自学医术的想法。她把一本《针灸学》翻得稀烂,将自己当做扎针标本以体验针感,同时阅读了《人体解剖学》《内科学》和《实用儿科学》等医学书籍。经过长年累月地学习,她能够简单治疗当地的一些常见病和多发病。日子过得很苦,还一身是病,乡亲们眼里的张海迪活得却比正常人还欢乐。她还自学了艺术,主动教村小的孩子们唱歌,也在手风琴、琵琶和吉他等乐器的弹奏中自得其乐。做一个对社会有用的人,这是张海迪的最大愿望,也是她对自己一以贯之的要求。

人生,一定会遇到一个又一个山丘。不论遇到怎样的山丘,张海迪必定全力翻越。回到县城定居后,张海迪开始自学英语,还制定了每天不记住10个单词就不睡觉的硬性规定,学完大学英语、日语、德语,攻读了大学本科和研究生课程。她说,“我不能和健康人比体格,但我能够在知识上对大家说,咱们是平等的。”

1983年,《中国青年报》报道了张海迪事迹,她成了家喻户晓的青年典型,全国青少年学习的榜样。在鲜花和掌声中,她舍弃名利浮华,专心投入文学创作。从1985年开始,她先后发表了《轮椅上的梦》《绝顶》,散文集《生命的追问》《我的德国笔记》等多部个人作品,用自己的舍得智慧回答了亿万青年的人生观、价值观问题,被誉为“80年代的雷锋”和“中国的保尔”。

疾病没有战胜张海迪,她的生命之歌更加高亢嘹亮。她说:“把自己的一切整个地献给社会的时候,这就是最有意义的人生”。

中国有8500万残疾人,他们一度被称为“残废人”,遭遇求学难就业难,和正常人保持着一定距离,容易被社会遗忘。

2008年,张海迪当选中国残联主席。面对中国残疾人群体的遭遇和生存现状,她感同身受,她立志“一定要把残疾人当做‘我们’,而不是‘他们’”,她说,“残疾人工作者要做一个高尚的、擎着火把为残疾人照亮生活道路的人。”带着真情和关爱,每一年,她都要坐着轮椅去基层调研残疾人真实状况,帮助解决困难。在她看来,把自己的一切整个地献给社会的时候,这就是最有意义的人生。

康复,是中国残疾人群体最迫切的需求,残疾人康复了,生活才会有希望。为了实现理想,她提出建设康复大学的建议。在国家的大力支持下,中国第一所用“康复”命名的大学基本建成,它将让更多的残疾人看到康复希望。

69年人生路,张海迪有64年无法行走,但她却在轮椅上唱响生命的赞歌,在舍得中绽放人性的光芒,用坚韧和执着一次次越过山丘。她始终心系他人,主动肩负起道义和责任,引领了一代人去找寻希望和力量,为中国残疾人群体创造公平。

“人生并不是你生下来就一帆风顺,一马平川,克服困难,战胜困难,去创造,去学习,去工作,去奉献。”回望来时路,张海迪越过了许多常人难以想象的山丘,但她凝练了大成若缺、随处圆满的舍得精神,在微笑中挺起了人生的脊梁。

《舍得智慧人物》第六季,以“越过山丘”为主题,紧密围绕“舍得智慧”主线,聚焦时代先锋,深挖舍得智慧精髓,解读时代情绪,剖析“舍”与“得”的人生考量。

2024年2月21日起,每周三锁定凤凰网和东方卫视,一同踏上这场越过山丘的人生之旅。