从中国白酒试点之先驱,参与制定浓香型白酒行业标准,再到举办数十期酿酒科技技术培训班,为中国酒业培育数以万计的技术骨干……泸州老窖始终致力于引领中国白酒技术发展,推动浓香技术开枝散叶,造就如今“浓香天下”的宏伟蓝图。

从本期开始,北纬28度的浓香团队将开启“浓香三万里”系列文章,实地回访20世纪60-80年代到泸州学习或参与试点,以及参加泸州老窖在各地举办各类培训班的行业专家、酿酒骨干等,以脚步丈量浓香之广,还原那段鲜活的时代记忆。

本期我们来到新疆伊犁,在水草丰美的伊犁河谷,重温中国浓香酿酒技术的传播历程。

八月的新疆水草正丰、瓜果正甜。

时下,2024全国白酒国家评委年会、泸州老窖“流动的博物馆”……正在新疆这个好地方,上演一场场美酒与文化的盛宴。

2000多年前,出使西域的张骞来到新疆,带来了汉文化和中原物产,让中原与西域交融更深、经济更繁荣,开启了东西方文化交流的崭新篇章。

2000多年后,盛产葡萄美酒的新疆,迎来了泸州老窖浓香白酒酿制工艺的浸润。随之带来的,还有被誉为天下第一曲的“久香牌”酒曲。

追溯浓香技术的源头,那是跨越三千里之外的泸州——中国浓香型白酒起源地。

从20世纪60年代以来的数十年间,浓香白酒工艺在新疆传播、扎根、茁壮……今天,伊犁河依旧流水潺潺,讲述着美酒流淌的故事。

蓝天白云下,霍尔果斯第六代国门大气端庄,“中华人民共和国霍尔果斯口岸”几个鲜红的大字在阳光下熠熠生辉。

国门旅检大厅里,探亲访友、商务洽谈、旅游观光的人员络绎不绝。在公路口岸,果蔬车、百货车、商品车川流不息。

|摆放在边境免税店丰富的泸州老窖产品

霍尔果斯,位于新疆伊犁哈萨克自治州最西端,在蒙古语中意为“驼队经过的地方”,在哈萨克语里意为“积累财富的地方”。她西承中亚五国,东接内陆省份,古为丝绸之路要冲。在今天,她是“一带一路”沿线的重要城市,是中国面向中亚、西亚乃至欧洲最便捷的开放窗口之一。

|图源:视觉中国

她的繁荣,早在两千年前张骞出使西域,初现端倪。

那时的中国处于西汉时期,自建国起,北方即面临一个强大的游牧民族的威胁。匈奴不时侵占汉朝的领土,骚扰和掠夺中原居民。而汉朝困于物力、财力的不足,难以进行有力的打击。

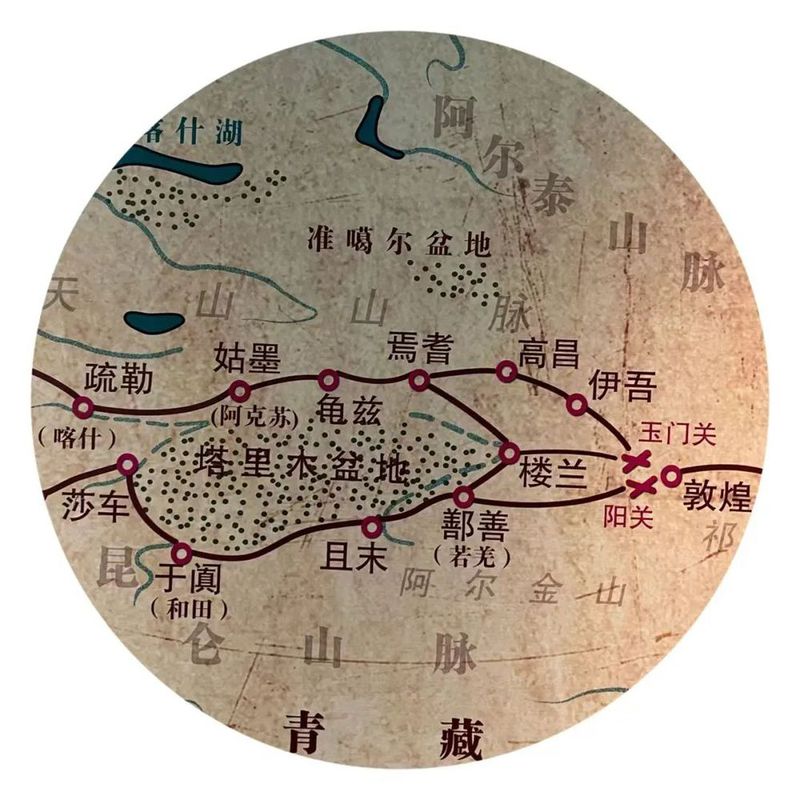

|环绕塔里木盆地,西域诸国位置特写。

西汉初年,西域有“三十六国”,以天山为界,南缘有楼兰、若羌、且末、于阗、莎车等,北缘有姑师、尉犁、焉耆、龟兹等。张骞通西域前,天山南路诸国已被匈奴所征服,并设“僮仆都尉”,常驻焉耆,往来诸国征收粮食、羊马。南路诸国实际已成匈奴势力的一个重要补给线。

|新疆曾是丝绸之路的重要区域,当时的马也体现了西域马的特征——头小,脖子和四肢修长。西安博物馆藏

葱岭以西,有大宛、乌孙、大月氏、康居、大夏诸国。由于距匈奴较远,尚未直接沦为匈奴的属国。从整个形势来看,联合大月氏,沟通西域,在葱岭东西打破匈奴的控制局面,建立起汉朝的威信和影响,是战胜匈奴的一大具有战略意义的步骤——张骞出使西域应运而生。

|陶壶是古代匈奴、乌孙等游牧民族日常的生活用具,除了盛水之外,还可以装奶和酒。

建元三年(前138年),应汉武帝之诏,张骞于长安出发,经匈奴,被俘,逃脱后西行至大宛,经康居,抵达大月氏。迫于形势的变化,月氏人未答应与汉朝联盟。但张骞却出使西域诸国的过程中,获得西域政治、民族、社会、经济、交通、气候等方面第一手资料,为统一西域创造了条件。

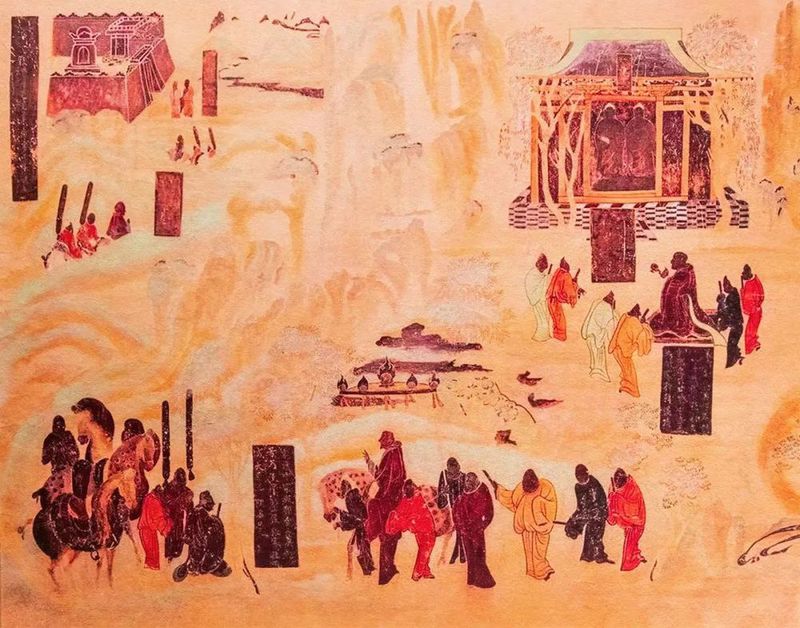

|张骞出使西域壁画,敦煌莫高窟临摹本。图源:视觉中国

二次出使西域时,张骞率领300人组成的使团出行。此后,汉朝派出的使者还到过安息(波斯)、身毒(印度)、奄蔡(在咸海与里海间)等地,使者也不断来长安访问和贸易。从此,汉与西域的交通建立起来。

一条连贯东西,跨越众多国家和地区、影响力深远的经济带逐渐渐形成。

唐代诗人王翰著名边塞诗中所写的——“葡萄美酒夜光杯”,便是张骞出使西域的一大成果。

中国是世界葡萄属的起源地之一,在新石器时期的贾湖遗址和良渚遗址中,均发掘出了本土的野生葡萄种子。我国很早便有关于葡萄的文字记载,《诗经·王风》中说:“绵绵葛藟,在河之浒。”这种叫葛藟的植物,就是一种野葡萄。

但商周时期的古人只知采集,却并未对野葡萄加以驯化。直到西汉时期,张骞出使西域,从大宛(今乌兹别克斯坦的费尔干纳盆地)引进了更甜的葡萄品种,中原地区才吃上了真正意义上的“蒲陶”。

《史记·大宛列传》载:“汉使取其实来,于是天子始种苜蓿、蒲陶肥饶地。”

|新疆吐鲁番市葡萄沟,漫山遍野的葡萄干晒房。

新疆深居我国内陆,属温带大陆性气候,全年降水量较少,日照充足,昼夜温差大,非常有利于葡萄的生长。得此天时地利,古时的西域各地发展起以栽培葡萄为主的园艺业,衍生的酿造业也是酿造葡萄酒为主。

|新疆出土农作物种子,03为葡萄籽,北朝(公元386-581年)吐鲁番市阿斯塔那墓出土。

由吐鲁番出土的诸多文书资料可见,葡萄园租佃活动非常频繁,甚至比葡萄园买卖还普遍。如在这份汉晋时期,吐鲁番市阿斯塔那墓葬出土《二人合夏葡萄园券》中,可清晰地看到,券文中载有:“夏价银钱柒文”。

这并非租价的全部,由于是二人承租,租价可能是各人分期支付,即使如此,这样的租价也是低的,是一种劳力与土地间的配置调剂带有互助性或互惠性的租佃。

|高昌买卖葡萄圆券,从侧面反映出当时葡萄园经济的发达。图源:吐鲁番出土文书

这种租佃契约手段也会经常性的调整与新结合,使得高昌、西州的社会生产、生活秩序,维持着一种相对的稳定和平衡。也是吐鲁番地区在古代一直有发达的葡萄园经济的佐证。

公元384年,吕光率兵西进龟兹时,该地富户“厚于养生,家有葡萄酒,或至千斛,经十年不败。”

|吐鲁番葡萄园,鲜艳多彩的葡萄在阳光下绚丽绽放。图源:视觉中国

得益于吐鲁番得天独厚的气候条件,很多有机质文物得以很好的保存。

当地人对葡萄的热爱,还融入生活的方方面面。譬如耳饰、衣物纹饰等。在新疆维吾尔自治区博物馆里,馆藏着一块《人兽葡萄纹罽》,时代为东汉,出土于民丰县尼雅遗址。

|人兽葡萄纹罽,由两组黄色经线和黄绿色纬线交织而成。纬二重组织,在绿色地纹上显出胡人采摘葡萄的写实纹样。图源:新疆维吾尔自治区博物馆

罽为古代提花高级毛织物的统称。此件为重纬组织结构,以纬线提花,与丝织的经锦恰好相反,应是受到丝织技术影响所致。黄、蓝两色纬线,正反面纹样相同,颜色相反。纹样写实,从图案花纹中可辨认出有骑马的男人和侧身戴头巾的女人,深目高鼻卷发,还有葡萄藤、叶子、果实和虎纹,表现出异域艺术风格,具有深厚的生活气息。

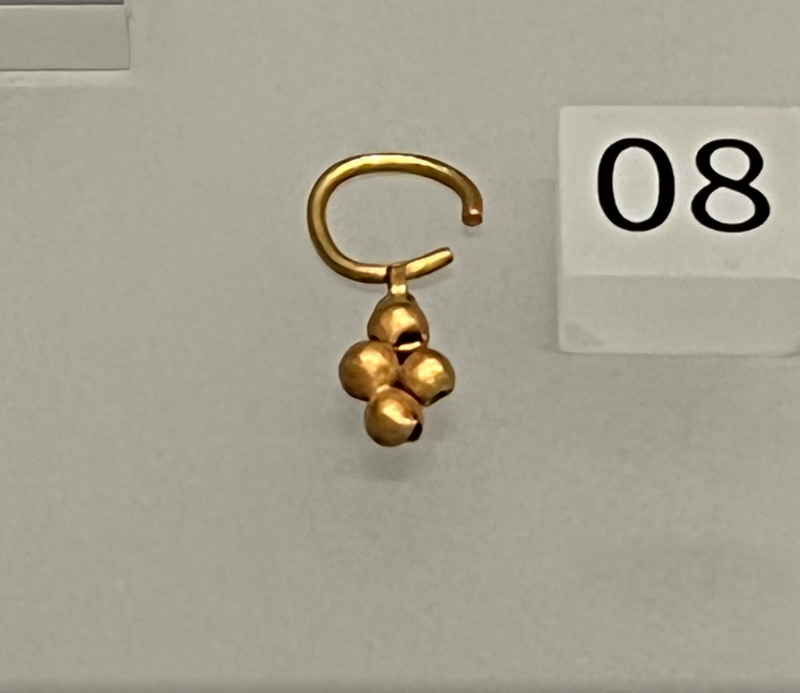

而这只葡萄坠金耳环,时代为汉代,出土特克斯县一牧场墓地。上端为一不闭合圆环,环下两小钩相套下连一坠,坠由8个空心金泡组成,焊接一体,形似葡萄。造型小巧,精美异常。

|葡萄坠金耳坏。金银器雕饰与加工作为一种特殊工艺,与上层人士及贵族的审美意趣、精神需求密切相关,这枚葡萄坠金耳环恰恰反映了当时人们对葡萄这种水果的厚爱。图源:新疆维吾尔自治区博物馆

在著名葡萄酒作家杰西斯·罗宾逊的著作《世界葡萄酒地图》中,北纬44°,被称为酿酒葡萄黄金纬线。如今,处在这一黄金纬度附近的新疆天山北麓、焉耆盆地、吐哈盆地、伊犁河谷四大葡萄酒产区,星罗棋布地坐落着大大小小的葡萄酒庄。

遥想当年驼铃声声,满载货物,商旅一边遥望大漠孤烟直的美景,一边高举夜光杯畅饮葡萄美酒,将中华之美物美酒带到世界,何其壮哉!

纯净的天山雪水、全年超2000小时的日照时间、富含有机质和矿物质的河谷土壤以及通透性好的弱碱性砂砾土壤……不仅让新疆成为葡萄、枣、梨、西瓜等自由生长的“水果天堂”,也让新疆各大绿洲成为盛产大米、小麦、玉米、高粱的富庶之地。

|图源:伊力特

位于祖国西北边陲的伊犁河谷,高大的天山阻绝了风沙和冷空气,让这里气候湿润,光照充足,素有“塞外江南”之美称,赋予了此地酿造美酒的基因,葡萄酒、白酒亦复如是。

“英雄之酒”伊力特就位于伊犁哈萨克自治州新源县肖尔布拉克境内。

1955年,驻扎在肖尔布拉克的中国人民解放军一野一兵团二军五师十三团(前身为三五九旅717团)的战士们白手起家,开荒造田,挖渠引水,建设营区,拉开了屯垦戍边的序幕。

这年夏天,兵团开始选地址、调工人,开办烧酒作坊。当时可谓是“白手起家”,一幢饲料房稍加改造便成了酿酒主工房,另外两间土房,一间做曲房,一间做磨房。

所有烧酒设备都是战士们就地取材,因陋就简,酒窖用木板隔成,木锨、木质独轮小车、装酒用的木桶。冷却器装在一个能盛20多担水的大圆桶里。

煤油灯照明的干打垒工房里,烧酒的设备是一口大铁锅,锅深1米多,700多公斤重。用柳条抬把运粮、用石磨磨粮,用大簸箕簸筛,填装下锅封口,芦苇作燃料,在这样的条件下,烧出了草原上的第一锅美酒。

伊力特酒文化馆内的一处还原了当时酿造场景,程依富、李合金、赖荣华、刘钊、孙德芝、王克剑、王国昌、赵德元……酿造第一锅酒的军垦战士的形象在这里栩栩如生。

1956年,伊力特正式生产,产酒49.35吨。1957年,酿酒组搬迁到肖尔布拉克,发展成为加工厂的酿酒车间,生产规模稍有扩大,有甑锅2日,工人增加到64人,产酒240.58吨。因当年超额完成酿酒任务,全体职工受到奖励,留下了这张珍贵的影像。

|1957年,因超额完成酿酒任务,伊力特全体职工受到奖励并合影。

1962年,在团部西北5公里处,伊力特正式建起酒厂,工房1幢,窖池36个,化验室1间,职工160余人,当年产酒112.95吨,并首次装瓶投放市场,试销成功。

|图源:伊力特

伊力特诞生的20世纪50-60年代,正处于新中国成立初期,物资匮乏,百业待兴。白酒由于在战争、医疗、外交等诸多方面有着重要作用,同时也是地方财政的主要来源,一度被上升到“战略物资”的高度。

在国家制定的《1956-1967年科学技术发展远景规划》里,白酒名列其中,与原子弹、氢弹、火箭并列同一纲要。

然而新中国成立之初,白酒行业仍以小锅坊和手工作坊为主,酿造水平参差不齐,缺少统一的操作规程和品质标准。比如那时的伊力特酿酒的主要原料是玉米,酿酒亦是采用土法上马。

为了提高行业的规范程度和酿造水平,国家一方面通过赎买、公私合营等方式,完成对私家作坊的改造,同时计划在全国开展一场名酒评选,以选拔出的名酒作为工艺普及的范本。

|四大名酒

于是在1952年,首届全国评酒会应运而生。泸州老窖、贵州茅台、山西汾酒、陕西西凤作为名白酒代表,被称为四大名酒。在1963年随之召开的第二届全国评酒会上,“老四大名酒”和新晋的五粮液、古井贡酒、全兴大曲、董酒,共同构成了“老八大名酒”。

几乎在同一时期,基于泸州老窖先进的酿酒技术和科研水平,1957年,国家组织专家在泸州老窖开展查定总结,泸州老窖正式成为中国白酒试点的先行者,奠定中国白酒发展格局的“三大试点”拉开了序幕。

1959年,根据泸州老窖试点成果编撰而成的《泸州老窖大曲酒》出版,成为新中国第一本酿造专业教科书。该书不仅让浓香型白酒生产有了权威教材,也为其他香型白酒的技艺优化提供了科学样本,对整个中国白酒的发展起到了举足轻重的作用。

并且,泸州老窖还将酿酒车间向兄弟企业敞开大门,不仅送去了理论知识,送去了工艺操作技术,送去了专家队伍,甚至还送去了品牌/品类,如“老窖、特曲、头曲、大曲……”

在这样的背景下,伊力特与泸州老窖的缘分开始联结。

1964年5月,新疆建设兵团酒厂宋义彬、李祖功(20世纪80年代任伊犁大曲酒厂厂长)等七人到泸州老窖开展为期两个月学习。这是当时四川省外第一家走进泸州老窖学习的酒厂。

新疆伊力特实业股份有限公司党委委员、副总经理刘新宇向访者讲述:“我于1983年进厂,李祖功是我的师傅。他自天津轻工业学院毕业后就来到厂里支援新疆建设。他曾向我提及,当年到泸州老窖学习了整套的浓香工艺,包括窖池、制曲,还带回了泸州老窖窖泥,进行了菌种培养。”

1964年,这批来泸州老窖学习的新疆学员回去后,立即建立了浓香型白酒酿制小组,采用当地的红胶泥加曲作窖,并使用泸州老窖酒厂传统的老五甑生产工艺开展生产。

同年12月,“伊犁牌”商标正式注册,后来便发展成为如今的“伊力特”酒厂。1966年,李祖功带领试制组成员开发出 61 度特制伊力大曲,开伊力特曲先河。

自此,伊力特不断自我进化,从“新疆第一锅酒”转向“新疆第一酒”。

传承着红色基因的伊力特,发展的每一步都闪耀着光辉印记。

1978年,改革开放的春风给伊力特带来勃勃生机和发展机遇。伊力特酒厂不仅对内部机制实行一系列变革,同时争取上技措项目。到1979年,酒厂产量上升到580吨,同年,伊力特曲酒在自治区被评为“地方名酒”。

“当时酒厂产品供不应求,甚至要领导批条子才能买到。”刘新宇说。

面对旺盛的市场需求,通过自治区的支持和团场自筹资金,伊力特于1982年开始对酿酒一厂进行大规模技改,新建酿酒二厂,在科技探索上也加快脚步。

|如今的伊力特文化酒产业园 图源:视觉中国

立足自我创新与技术引进的战略,这一时期,伊力特与泸州老窖的交往交流依旧频繁。

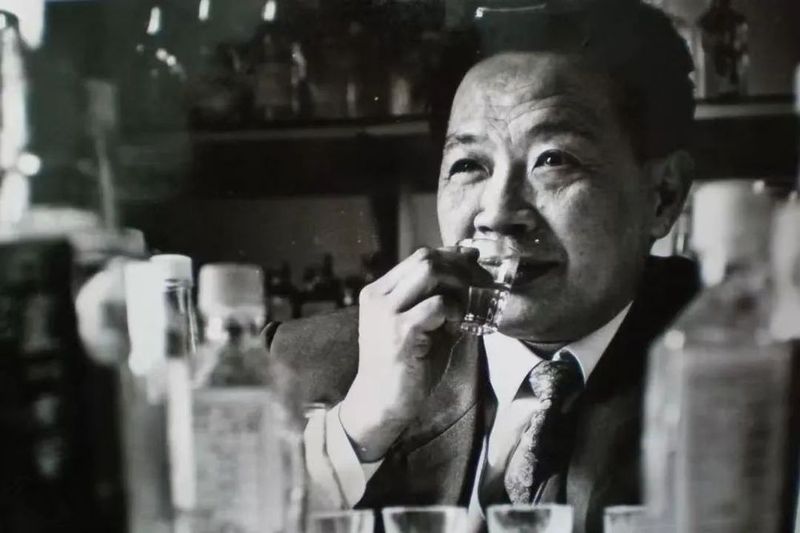

1990年,时任泸州老窖酒厂副厂长、国家级评酒员赖高淮来到伊力特酒厂,对其生产的老窖低度酒给予较高评价。

|赖高淮,国际酿酒大师,全国著名白酒专家,首批国家级非物质文化遗产代表性传承人,高级工程师,泸州老窖股份有限公司原副总经理、总工程师,泸州老窖酒传统酿制技艺第十九代传承人。

随后,1992年,伊力特酒厂的李方孝、杜堂春前往泸州老窖酒厂考察微机控制制曲技术。

曲为酒之魂。公元1324年,泸州老窖酒传统酿制技艺第一代宗师郭怀玉创制的“甘醇曲”,奠定了块状大曲的雏形。

|早在清道光年间,进士张宗本就在《阅微壶杂记》中,记载了用“甘醇曲”所酿之酒“浓香甘洌,优于回味”。

与小曲、散曲相比,酿酒性能较好的菌种,在大曲中能更好地生长,使得其糖化发酵性能,要明显优于其他酒曲。

|小曲,是米粉或米糠为原料,接母曲和微生物,培养而成的糖化发酵剂,可用于生产甜酒或白酒。

新中国成立之后,泸州老窖在传承古法的基础上,总结出更为先进的“四边安曲操作法”;随着改革开放的浪潮涌来,修建了专门的制曲车间,持续在制曲工艺的创新提升上展开探索。

1989年,泸州老窖与四川大学等科研高校合作,研究并实施了微机控制曲坯发酵过程的温度和湿度,有效提升了酒曲的整体质量水平。

|黄舣酿酒生态园制曲中心

同年,由泸州老窖参与研发的DFWK-881型架式大曲发酵微机控制系统及制曲工艺,获得了四川省科学技术进步奖二等奖。

白酒泰斗周恒刚先生在考察泸州老窖酒厂时曾说,泸州老窖作为酒类浓香鼻祖,酒曲的生产和质量也应该是白酒行业的典型代表。“久香”牌泸州老窖大曲是“中国第一曲”,自然也就是“天下第一曲”。

这一时期,正是在泸州老窖的传播和推动下,浓香工艺普及全国,逐步形成了“浓香天下”的行业格局,因而被誉为中国白酒行业的“黄埔军校”。不少酒厂慕名到访泸州老窖,伊力特更是其中之一。

1993年,田向东、张玉等六位伊力特员工来到泸州老窖进一步学习“微机控制大曲立体发酵及制曲工艺”。

从技术研发、设备选型计算、工程落地都全程参与的田向东还记得:“当时我们厂一共去了6个人,要查原始的实验资料数据,到罗汉基地、总工办实地学习,泸州老窖给我们提供了很多便利。”

他谈到,当时泸州老窖正举办“全国性架式曲技术培训班”,授课的老师有质量、工艺方面的,还有来自的职工技校,最后还要论文答辩。同班的还有五粮液、宋河酒厂的人员等。

田向东对泸州老窖的陈靖余老师印象尤为深刻,“他的讲义非常牛,下午写的讲义,后天就要讲,不少机械工程图都是草图,他说时间紧,没法晒成蓝图,有机会下一个班次再来。”

|2024年8月,中国酿酒大师、泸州老窖股份有限公司副总经理、安全环境保护总监张宿义(正中)带领中国浓香口述史团队回访伊力特酒业。其右为伊力特酒业田向东,其左为伊力特酒业曹瑞杰。

赖高淮则在开班第一天做了开班演讲,讲述为什么要办这个班,直言学习科学的重要性,通过多层次培训,达到教育普及的目的。并呼吁大家集思广益,共同解决酿酒工艺机械化方面等遗留问题。

“在浓香型白酒传承过程中,泸州老窖真的一点不保守,真是把众多厂商当兄弟在看。这种敞开的胸怀,让我们特别敬佩。”田向东说。

伊力特在泸州老窖交流学习的往事,也被当时在伊力特档案室工作的曹瑞杰记录了下来,“我的姐姐曹秀琴1959年到厂里,她和姐夫李祖功都是厂里的技术员。次年,我随父母也一起来到新疆,1969年我也进了厂。”

在他参与编写的《新疆伊犁酿酒总厂志》中写到:“1978年技术员李祖功用苹果发酵实验培养优质窖泥。1981年,伊犁州科委提供6000元资金支持实验优质老窖,即在腐殖质土壤中加入酒糟、曲粉、黄浆水等成份,让菌种在发酵中自然繁殖生长。此项成果,由李祖功带领曹秀琴、武化新、周荣祖、梁志坚研制成功,1983年获兵团科技二等奖……1994年后使用从四川泸州老窖窖泥中分离的菌种。”

|2024年8月,中国浓香口述史团队前往伊力特酒业,与新疆伊力特实业股份有限公司党委委员、副总经理刘新宇(左一)深入交谈。

刘新宇谈道,“从引入泸州老窖架式曲,到学习泸州老窖酒体设计的理念。应该说,我们从制曲、酿酒、勾调都是向泸州老窖学习的。1997年,我带队到泸州老窖制曲中心交流,与泸州老窖技术骨干沈才洪、许德富深入探讨,几乎每两年就要来一次,到泸州就像‘回老家’”。

传承,是对过去智慧的汲取与致敬。创新,则开辟出无限可能的新径。

“我们因地制宜,创新‘长窄窖池工艺’,逐渐将发酵周期延长到80天,增强酒的窖香浓郁度。筑造泥窖时,融入我们当地的土壤的有机成分、营养成分,来培养适合我们的菌种。原料方面,采用伊犁河谷孕育的5种粮食。”刘新宇介绍。

今日之伊力特,已成为以酿酒为龙头,集生产、科研、服务于一体的国家饮料制造业大型企业。

|2024全国白酒国家评委年会现场 图源:新疆伊力特实业股份有限公司

8月初,由中国酒业协会主办,新疆伊力特实业股份有限公司承办的2024全国白酒国家评委年会在新疆召开,这是全国白酒国家评委年会首次走进新疆。作为承办方的伊力特,以其独特的地域特色和精湛的酿酒技艺,赢得了广泛的赞誉。

8月中旬,2024泸州老窖·流动的博物馆走进乌鲁木齐。青铜觚、尊、爵、斝等不同时期的酒具,久香牌大曲等实物酒曲,民国温永盛老窖大曲酒罐,泸州老窖荣获历届国家名酒称号的酒品及奖状……浸润酒香的文物自久远古时代走来,向大美新疆的人们诉说着,千百年来绵延不绝的人文风貌和酒俗民情,与生生不息的中国酒文化。

如今,在新疆,往来不绝的游客,畅饮着三代军垦人耕耘、淌出“新疆第一酒”,品味“英雄本色”。

|从泸州开行的中欧班列 图源:川江号新闻客户端

而在三千里外的中国酒城,火车汽鸣声响,集700年浓香技艺、历24代人薪火相传的泸州老窖美酒,则搭乘着中欧班列,经过阿拉山口(霍尔果斯)出境,随着“新丝路”飘香世界。

西域藏山海,举杯鉴浓香。中国浓香的源与流,再次汇聚,又各自生花。

参考文献:

[1]【砥砺十年·向新出发】在霍尔果斯与世界对话

[2]孙绿绮.「文化·博物」处暑时节话葡萄

- END -

来源于公众号-北纬28度的浓香,本文略有删改。