在泸州罗汉场一带,洗脚溪桥下的石坝上,刻有“拙溪”二字。

这幅石刻颇有典故。有一种说法是,黄庭坚途径泸州,骑马游玩时,不慎跌倒在溪边长满青苔的石堤(据说是因为喝了酒)。他很懊恼,扯过一把水草,扎成团,俯身在石坝上写下“拙溪”二字。

“错不在我,马也是无辜的,怪只怪小溪你呀,着实不够聪慧。”

这件趣事在史学上没有定论,但人们很愿意相信它曾真实发生。

|《泸县志》载:“‘拙溪’在里仁乡罗汉场拙溪石盘上,字大二尺六寸,传宋黄山谷书。”

|《泸县志》载:“‘拙溪’在里仁乡罗汉场拙溪石盘上,字大二尺六寸,传宋黄山谷书。”

900多年来,与黄庭坚有关的一切,为泸州城平添了诗意、趣味和风骨。当地人以此为傲,乐于讲述那些故事、铭刻那些印记。几年前,罗汉场社区拆迁完毕后,热心市民担心“拙溪”石刻的命运,便到网络问政平台咨询“罗汉场的‘拙溪’二字如何安置”,言辞中可见急切。

热切的珍视和代代相传的讲述,让黄庭坚的才华、性情、阅历和处世之道,融入到这座城市的精神世界,正如不断飘散的酒香那样,与人们的生活长期交织。

他在《史应之赞》中写:“江安食不足,江阳酒有余。”

江阳即泸州的古称。这两句诗于是成了人们考证泸州酒史的参考之一。在《山谷全书》中,黄庭坚进一步描绘了泸州酿酒业:“州境之内,作坊林立,村户百姓都自备糟房,家家酿酒。”

因为停留时间不长,他笔下关于泸州的诗文或许不算多,但与泸州有关的书法作品却着实不少。

|泸州老窖酿酒作坊——生发荣。

|泸州老窖酿酒作坊——生发荣。根据中国书法家协会会员李在兵在《黄庭坚泸州创作考论》中的统计,黄庭坚在泸州创作的碑志、摩崖、题记、铭文、像赞、题跋、信札、祭文、立轴、扇面等作品约144件。

|(北宋)黄庭坚 泸南诗老史君墓志铭

|(北宋)黄庭坚 泸南诗老史君墓志铭

张传旭《中国书法家全集—黄庭坚》中谈到,黄庭坚书法作品中摩崖榜书并不多,而泸州即有十件。

比较著名的《全州盘石庙碑》,共计770多字,是黄庭坚为数不多自撰自书的丰碑大碣。南宋时期的地理志《舆地纪胜》载:“盘石庙记,黄庭坚文并书。”

此碑作于绍圣二年(1095年),缘由是泸州州守王献可的父亲在全州去世,王献可恳请黄庭坚为父作清颂碑。

“谨奉来谕,改定数字,大书并作碑额。衰惫,勉为之,殊不足观,不知堪入石否?更冀裁酌。”

王泸州就是前文提到的泸州州守王献可——这幅字是赠与王的小儿子的。

陆游对这件作品十分推崇,曾在《跋山谷书阴真君诗》中说:“此石刻在夔州漕司白云楼下,黄书无出其右者,嘉定乙巳四月辛卯,放翁书。”

仅凭上述两件作品,就能看出黄庭坚与王献可的交情之深。

|黄庭坚书《阴长生诗三首碑》拓片(局部)

|黄庭坚书《阴长生诗三首碑》拓片(局部)

事实上,黄庭坚之所以在泸州短居,跟这位地方官密切相关。

民国二十七年《泸县志·人物志·流寓》载:“(黄庭坚)尝寓居江阳,州守王献可厚遇之。乳泉、拙溪间多所题咏,遗翰犹存。”

当时,因参与修撰《神宗实录》,黄庭坚被扣上“诋毁先帝神宗”的帽子,于绍圣二年(1095年)被贬涪州别驾,黔州(今重庆彭水)安置。绍圣四年,因避亲嫌,黄庭坚移任戎州(今四川宜宾)。

也就是在从黔州前往戎州的路上,泸州的官员、文士们对他热情礼遇。

《绿窗新话》是宋代的一本传奇小说集。里面有个情节:“涪翁过泸南,泸帅留府,会有官妓盼盼性颇聪慧,帅尝宠之,涪翁赠《浣溪纱》曰:脚上鞋儿四寸罗,唇边朱麝一樱多,见人无语但回波。料得有心怜宋玉,只应无奈楚襄何,今生有份向伊么?盼盼拜谢,涪翁令唱词侑觞。”

“涪翁”即黄庭坚的自号。这一情节虽有娱乐色彩和杜撰嫌疑,但仍可作为黄庭坚与泸州人士快乐社交的一种印证。

短居泸州期间,黄庭坚大概时常在当地官员、文士的陪同下游历山水。

|泸州忠山公园以苏式园林为模板,被称为“城中绿肺”。虽无泸州旧时乡人“贡马相率,拜子庙前”之景况,四季青山绿水,亦让游人流连忘返。

|泸州忠山公园以苏式园林为模板,被称为“城中绿肺”。虽无泸州旧时乡人“贡马相率,拜子庙前”之景况,四季青山绿水,亦让游人流连忘返。

今天泸州主城区的最高峰——忠山,古有“宝山”之称。据说黄庭坚听闻登临宝山可眺望泸州全城,于是登高望远,并题写了“江山平远”四个字。《名胜志》记载:“在州城西,宝山之趾,有古榕树盘结夭矫,宋黄山谷为题榜。”

可能是因为黄庭坚题字的关系,南宋年间,宝山上建起一座江山平远堂。2018年,泸州市对古建筑进行仿古重建,改造后的江山平远堂再度开放。那里也是泸州老八景之一“宝山春眺”的所在地。

包括泸州在内,谪居蜀中的那些年,黄庭坚与当地人士关系融洽,言行自由放松。已过知天命年岁的他,活出了“松弛感”。

因此,无论是诗文,还是书法创作,黄庭坚都到达了新的境界。仿佛应了他七岁时写下的《牧童诗》:“骑牛远远过前村,短笛横吹隔陇闻。多少长安名利客,机关用尽不如君。”

短暂的停留,却换来了泸州城近千年的怀念,足以印证黄庭坚的魅力。

“桃李春风一杯酒,江湖夜雨十年灯。”

他的其他诗作,如:“满船明月从此去,本是江湖寂寞人”,抑或“万里归船弄长笛,此心吾与白鸥盟”,同样能引发广泛的共鸣。

后人的注意力,更多地放在唐诗、宋词上,但诗同样是宋代的主流文学之一,有很多优秀作品留存下来。

而论及对宋诗的影响,黄庭坚是关键人物之一——他开创了“江西诗派”,影响了宋人的诗歌创作理念和写作方式。如果放在今天,值得一个“终身成就奖”。

“江西诗派”的诞生,本身是对陈旧模式的一种反叛。“晚唐体”的诗歌对意境极尽推崇,到了“惟搜眼前景而深刻思之”的程度。宋初,一些刻意模仿“晚唐体”的诗人,只注意捕捉自然界霎时、片断的景象,描绘散乱、零碎的感受,缺乏深邃的意境和鲜明的个性。

黄庭坚对此十分鄙夷:“学晚唐诸人诗,所谓作法于凉,其弊犹贪作法于贪,弊将若何。”

学者王守国、余良明在论黄庭坚诗歌的艺术特色时,用禅宗语录形容二家之别,认为“晚唐体”可谓“是处有芳草,满城无故人”,而黄庭坚“上苑花已谢,牛马尚骄闻”。

用现在的话说,大概就是前者美却空泛,后者泯境存心,饱含真切的情感和鲜活的感触。

“不践前人旧行迹,独惊斯世擅风流。”同为苏门四学士的张耒,如此评价黄庭坚的诗。

他的词也多“惊人句”,比如《减字木兰花》(登巫山县楼作)的下片:“飞花漫漫,不管羁人肠欲断。春水茫茫,要渡南陵更断肠。”再如:于谪居戎州时写下的:“身健在,且加餐,舞裙歌板尽情欢。黄花白发相牵挽,付与傍人冷眼看。”

除了在诗文、书法领域的造诣,黄庭坚做官也做得不错。《宋史》记载,他在太和县做知县的时候,“时课颁盐筴,诸县争占多数,太和独否,吏不悦,而民安之”。

北宋的某天,大概是个有酒有肉的晚上,两位挺有个性的文化人聚到一起,夜色温柔,可能稍微喝高了点,他们的言辞要比往日率性,甚至还多少带点冒犯。

年长者先开口,先是精准指出对方书法的长处,紧接着一个“但是”,话就有点不好听了:“阁下的字,写得太瘦,好像蛇挂在树梢上。”

对方听罢,客客气气地表示:“按理说,我不该妄议您的作品。”随即开始输出:“但您写得就跟那蛤蟆压在石头底下。”

以上对话,记载于北宋一本名为《独醒杂志》的笔记。原文是这样的:

东坡曰:“鲁直(黄庭坚字)近字虽清劲,而笔势有时太瘦,几如树梢挂蛇。”

山谷曰:“公之字固不敢轻论,然间觉褊浅,亦甚似石压蛤蟆。” 二公大笑,以为深中其病。

是的,两位“当事人”,一位是黄庭坚,另一位就是黄的偶像苏轼。

这对北宋文坛闪亮的明星,志趣相投、亦师亦友,从结识的那天起,就开始了羁绊一生的深厚情谊。

对黄庭坚而言,苏轼是他的偶像,也是他的老师(黄庭坚与张耒、晁补之、秦观并称“苏门四学士”)。

但在苏轼心中,更多地把黄庭坚看作朋友。

他们年龄只相差8岁,相识的过程,是先识文章后见人。

根据苏轼《答黄鲁直书》的自述,第一次读到黄庭坚的诗文,是在友人孙莘府上。当时苏轼的反应是:“耸然异之,以为非今世之人也。”

孙莘不是别人,正是黄庭坚的岳父。他当然希望,借苏轼的影响力,为自家贤婿扬扬名。没想到苏轼深信此人日后“将逃名而不可得”。

后来,苏轼又来济南李公择的府上,读到黄庭坚更多的诗文,也对这个人本身有了更多了解,认为他“超逸绝尘,独立万物之表,驭风骑气,以与造物者游,非独今世之君子所不能用”,还谦虚道:“虽如轼之放浪自弃,与世阔疏者,亦莫得而友也。”

这份友情,可以说是一场双向奔赴了。

苏轼担任翰林学士的时候,还曾推荐黄庭坚来取代自己。当时,他向朝廷写的一篇推荐信《举黄庭坚自代状》其中有两句,“孝友之行,追配古人;瑰玮之文,妙绝当世”。如此高的评价,苏轼的其他朋友似乎都未曾享受到。

二人的交往始于1078年。当时,黄庭坚主动和苏轼通信,一段传颂千载的神交开始了。那一年,苏轼42岁,黄庭坚34岁。

此后一年,苏轼因“乌台诗案”下狱。新党们用来攻击苏轼的诗文里,就有他和黄庭坚的唱和之作。

当时黄庭坚人微言轻,但他不曾畏惧,在接受审问的时候,为东坡仗义执言,盛赞苏子瞻是了不起的文人。

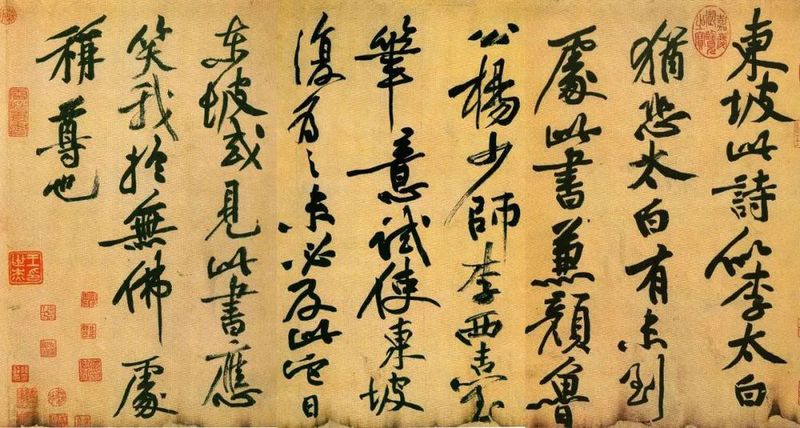

|黄庭坚《题苏轼寒食帖跋》,行书,凡9行,计59字,纵34厘米,横62厘米。图源/台北故宫博物院

|黄庭坚《题苏轼寒食帖跋》,行书,凡9行,计59字,纵34厘米,横62厘米。图源/台北故宫博物院1086年,他们二人在京城“线下”相见,共同在京供职三年有余,度过了一段快意的友情岁月。其后,二人都遭遇了接连不断的贬谪,但远隔千山万水情谊却仍未断。

子瞻谪岭南,时宰欲杀之。饱吃惠州饭,细和渊明诗。

彭泽千载人,东坡百世士。出处虽不同,风味乃相似。

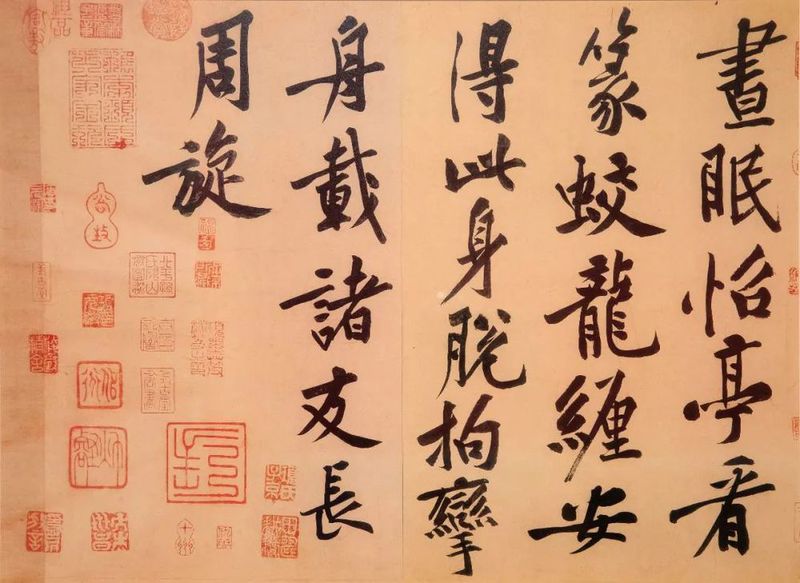

|创作《松风阁》诗时,黄庭坚被贬至鄂州,回想人生跌宕,感慨良多,遂落笔成文。此书法被誉为“天下第九行书”。

|创作《松风阁》诗时,黄庭坚被贬至鄂州,回想人生跌宕,感慨良多,遂落笔成文。此书法被誉为“天下第九行书”。从仰慕追随,到相识相知,再到深情的缅怀,二人的交情,如酒一般醇厚。

苏轼是四川人,一位装着“满肚子不合时宜”、鲜活、热烈、对生活满怀热忱的四川人。

宋仁宗嘉祐四年(1059年),他和父亲苏洵、弟弟苏辙一起,从眉州老家乘船东下,从泸州路过,苏轼与泸州确实有些诗缘。

被贬惠州之时,家人曾托人为他带去两罐泸酒。回忆起年轻时候游历过泸州,苏轼写下了《浣溪沙·夜饮》:

佳酿飘香自蜀南,且邀明月醉花间,三杯未尽兴尤酣。

夜露清凉搀乐去,青山微薄桂枝寒,凝眸迷恋玉壶间。

“苏黄”二人虽非久居在此,泸州城却无法只将他们当作过客——那些诗缘、意趣,以及二人闪闪发光的灵魂,早已融入“酒城”的精神世界。

诸将说封侯,短笛长歌独倚楼。万事尽随风雨去,休休,戏马台南金络头。 催酒莫迟留,酒味今秋似去秋。花向老人头上笑,羞羞,白发簪花不解愁。

巧了,词中有酒。

毫无疑问,和苏轼一样,黄庭坚是爱酒的。他还认为,酒于书法而言,是有所助益的灵物,可以激发创造力。在《书自作草书》这则题跋中,他说:“不饮酒忽十五年,虽欲善其事而器不利,行笔处时时蹇蹶,计遂不得复如醉时书。”

“桃李春风一杯酒”。如此,黄庭坚成为了“酒城”泸州900多年的思念。

(本文图片除标注外,均来自视觉中国。)

[1]赵永康.苏东坡与泸州的诗缘[J].乐山师专学报(社会科学版),1993(01):71-73.

[5]王守国,余良明.“独惊斯世擅风流”——试论黄庭坚诗歌的艺术特色[J].许昌学院学报,1990(04):32-37.

- END -

来源于公众号-北纬28度的浓香,本文略有删改。