执笔 | 姜 姜

编辑 | 扬 灵

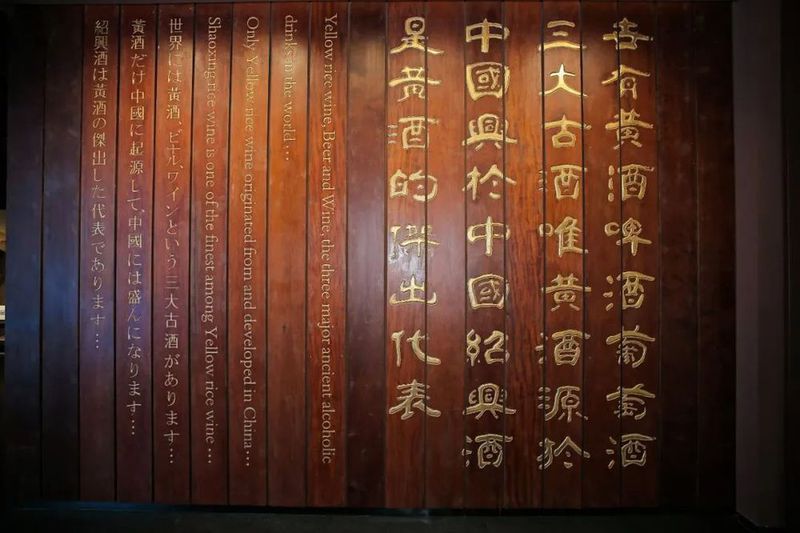

走进位于浙江绍兴的中国黄酒博物馆门口,六尊青铜酒器——斝、觯、尊、盉、壶、觚,跨越时光静默伫立。这些酒器,见证了稻米催生中国最早的发酵酒——黄酒的文明奇旅。

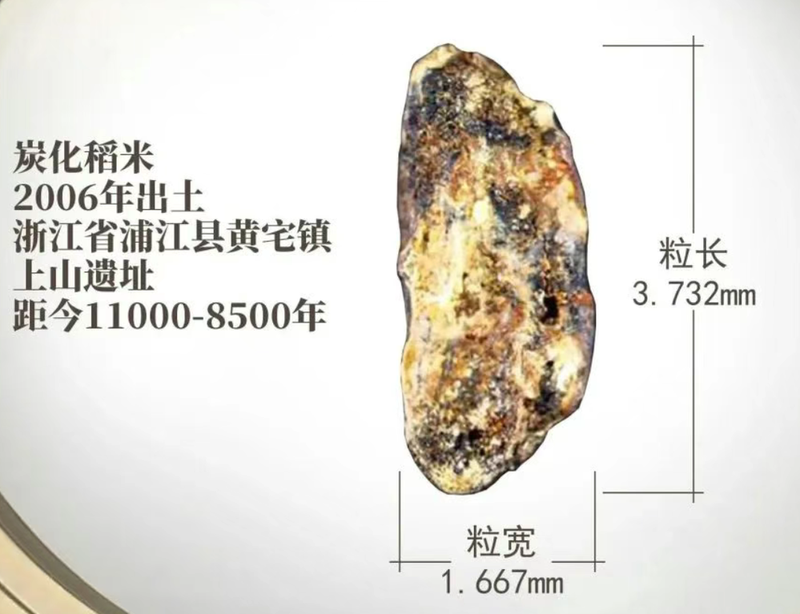

2006年,在浙江省浦江上山遗址距今11000-8500年的地层中出土了一粒炭化的稻米。这枚迄今最古老的稻作遗存,将华夏民族的主食历史延伸至一万余年前。

在中国黄酒博物馆,透过一粒稻米不仅可以追溯华夏稻作基因的万年长河,也可以追踪它发酵旅程的奇幻开端。

01

驯化、蜕变

一粒稻米的风味涅槃

在中国黄酒博物馆酒史厅,我们看见了一粒稻米串联起的双重史诗——稻作基因的万年跋涉,与发酵魔法的启蒙序章。

在漫长的野生稻驯化过程中,先民们对野生稻的拣选与驯化,不断重塑着它的生命形态与物性,最终孕育出滋养人类的栽培稻。在这绵延的时光里,稻米家族逐渐分化,籼之修长、粳之圆润、糯之丰腴,各展其姿。

在甲骨文中,“秫”(shú)这一华夏文字为糯稻最初的记载。对于“秫”的解释有多种,主要有两种说法,一是说秫米是粘米,糯米、黍米都可称秫米;一种则更倾向于秫米就是粘粟。

由于秫具有黏性,且糖分含量较高,是优质的酿酒原料。《酒诰》记载了这场风味蜕变:“有饭不尽,委之空桑,郁积成味,久蓄气芳,本出於此,不由奇方。”这是说,杜康将未吃完的剩饭,放置在桑园的树洞里,剩饭在洞中发酵后,有芳香的气味传出。在发酵的魔力下,稻米演化成了带有奇异芬芳的液体。

当先民们发现那由无形酿酒师点化的液体竟如此甘醇,稻米发酵史诗,便按下了加速键。

02

古法传承

跨越时空的酿造对话

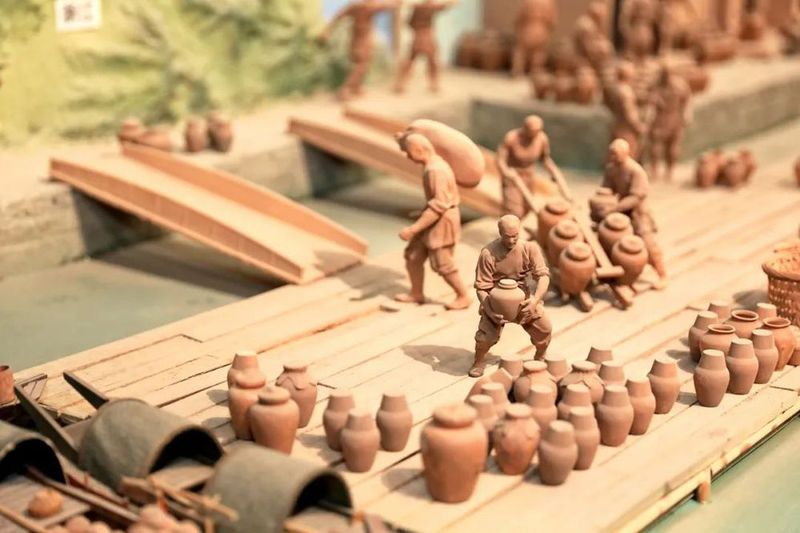

步入中国黄酒博物馆,我们不仅在酒技厅目睹黄酒传承千年的完整酿造流程——从糯米筛选、浸米、蒸饭,到落缸搭窝、开耙控温、前后发酵,直至压榨、煎酒、灌坛陈贮,更能在非遗手工坊亲手触摸这份古老的智慧。十余道古法工序的精妙,与《酒诰》所载的酿造初心,跨越时空遥相呼应。

不管是上山遗址的炭化稻米,还是河姆渡遗址的谷粒遗存,都印证了长江中下游流域,是华夏稻作文明的摇篮,稻米在这里不仅奠定了农耕文明的基石,更在发酵的点化下将这片丰饶水土淬炼成黄酒的永恒故乡。

而绍兴之所以能成为黄酒的圣地,除却稻米的精魂,更因一湖活水——鉴湖的滋养。

东汉时期,会稽太守马臻主持修筑了我国江南最古老的大型蓄水工程——鉴湖,将星罗棋布的山泉汇集于湖内,为绍兴酿酒业提供了独特、清冽的水源。离开鉴湖水,纵有同等的糯谷与匠艺,也难以复刻绍兴黄酒。

03

世纪荣光

馆藏厅里的液态史诗

在中国黄酒博物馆馆藏厅,珍藏着绍兴黄酒的辉煌往事。

厅内核心位置,静卧着“镇馆之宝”一一酿制于1928年的“百年陈酿”。

上世纪70年代初,绍兴市酿酒总公司在厂区扩建时,意外于仓库夹墙中发现了一批由特制陶坛封存的老酒。每坛重约40至60公斤,坛身所附坊单清晰标注其酿造于民国戊辰年,即1928年。

1995年浙江绍兴各界公祭大禹陵典礼时,古越龙山慨然奉出部分珍藏。当琥珀色的醇酒注入酒爵,扑鼻酒香弥漫了整个大禹陵,引得中外媒体争相报道,轰动一时。

随着岁月流逝和重大事件启用,当年发现的酒仅剩眼前这坛“百年陈酿”,且至今未曾启封。

“百年陈酿”之侧,伴有一坛产于1975年的台湾绍兴酒。台湾黄酒亦名“绍兴”,此坛醇香,恰是海峡两岸血脉相连的无声印记。

展厅还陈列着“古越龙山上海世博会永久珍藏酒”。2010年上海世博会,古越龙山特制此礼:高1.1米,龙泉哥窑青瓷瓶身,背面镌藏头诗,内封30公斤手工原酿。全球仅2瓶,一瓶永驻世博中国馆,另一瓶,便在此处,守护着琥珀琼浆的世纪荣光。

从上山遗址的陶瓮微光,到青铜礼器中的庄严流转,直至水晶杯里荡漾的琥珀月华。一粒稻米在发酵奇旅中完成了风味轮转的进化史诗,在绍兴鉴湖畔盛出琥珀色的陈酿,稻米的旅程从未停歇。在酿酒文明中,稻米完成了农耕符号到世界语言的华丽转身。

- END -