图源:地道风物公众号 摄影/杨建

523公里的赤水河蜿蜒轨迹,恰似一条盘踞在云贵高原的液态巨龙。从茅台镇到二郎滩,40公里峡谷间密布着上千家酒厂,以每年端午变浊、重阳转清的独特水文节律,编织出一部流淌的酿酒史诗。

这条被《水经注》记载的河流,用亿万年地质运动打造的生态结界,构成了酱香酒不可复制的生命密码。2013年,中科院研究证实:赤水河流域特有2000余种微生物,这里不仅是地理概念上的酱酒黄金产区,更是解码中国酱香型白酒酿造技艺地域特殊性的文化密钥。

赤水河也被称为“美酒河”。 图源:图虫创意

发源于云南省镇雄县的赤水河, 自云南东北部流出后,呈“V”型流经贵州毕节、金沙,四川叙永、古蔺,贵州仁怀、习水、赤水,最终在四川省合江县汇入长江。

赤水河流域范围示意图。制图/彭湃

赤水河四分之三的流域深藏于群山腹地,广布的石灰岩层因强透水性形成独特水文系统。在漫长径流过程中,河水经多层砂岩与砾石构成的天然滤床反复渗透,溶解富集钙、镁等矿物元素,造就其天然优质山泉水的特质。

流域内广泛覆盖的紫色砂页岩风化形成的紫色土壤,每年6-9月雨季时期,山洪裹挟着富含铁铝氧化物的紫红色岩屑奔涌入河,形成"赤水"奇观。这种土壤不仅携带着酿酒所需的关键性磷、钾元素,其7.5-8.5的中性偏碱性特征(数据来源:酒经公众号),更为微生物发酵提供了理想的水源环境,堪称上天赐予的酿酒黄金水系。

盐船与酒坊的千年对话

《华阳国志》记载:"僚人善酿,以黍为酒",印证了这片土地悠久的酿酒传统。

西汉元鼎六年(公元前111年),汉武帝平定南越后,在夜郎地区设立牂牁郡。茅台镇杨柳湾发现的汉代陶窑遗址中,出土了大量酒具残片,其中一种被称为"枸酱"的发酵酒,被司马迁记载在《史记·西南夷列传》中,这可能是赤水河流域酿酒最早的文字记载。

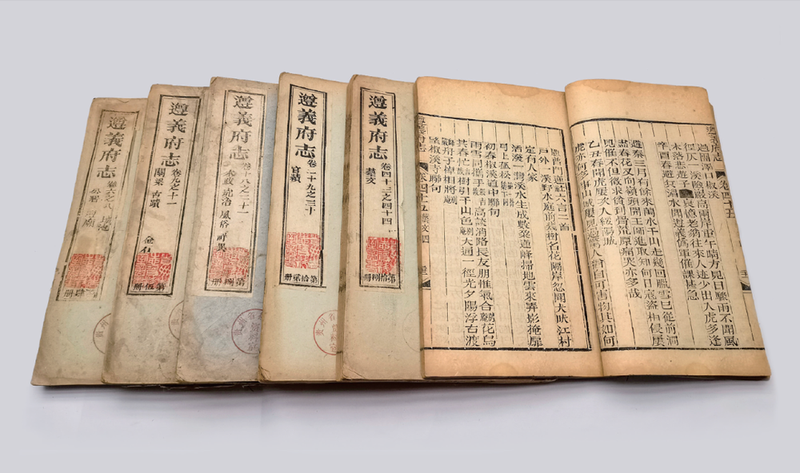

唐代,播州(今遵义所在地区),酿酒技术得到进一步发展。据《遵义府志》记载,当时已有"取赤水河水酿制"的明确记载。

《遵义府志》补刻本·清,贵州省档案馆藏。

宋代朱辅《溪蛮丛笑》中描述的"钩藤酒",其酿造工艺与现今酱酒的"重阳下沙"有着惊人的相似之处。

明代《邬氏族谱》记载的"回沙工艺",在清代盐商文化浸润下完成工艺定型。

这些历史切片在赤水河谷层层叠加,形成独特的技艺沉积层。从金沙到仁怀,从习水到赤水,沿岸星罗棋布的明清古窖池,如同镶嵌在河谷的时光胶囊,封存着酱香酒最原始的基因图谱。

茅台镇与赤水河。 图源:图虫创意

18世纪的赤水河上,船工号子响彻峡谷,马帮驮队络绎不绝,清乾隆年间疏浚赤水河道后,开启“川盐入黔”的商贸传奇。

盐运带来的不仅是财富,更是人流与需求,背盐工人在辛劳后“饮一瓢酱香解乏”,盐商巨贾宴客酬宾需美酒助兴,催生了沿岸酒肆林立的盛景,赤水河畔的空气中弥漫着盐与酒的交响。

赤水河吴公岩古盐运渡口 图源:茅台时空公众号

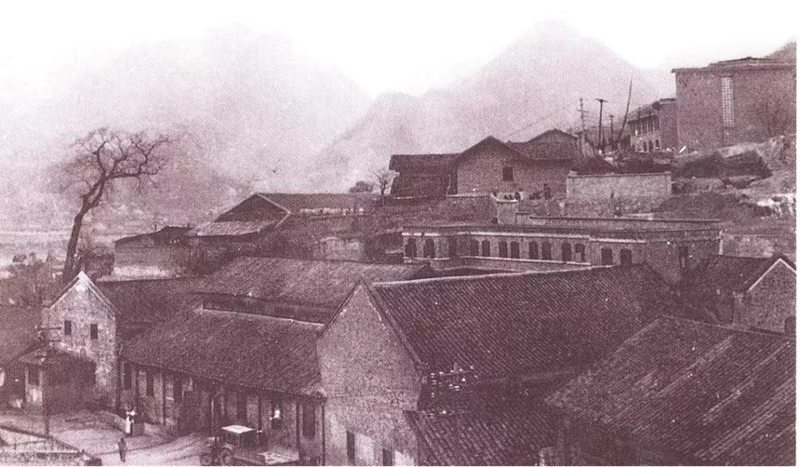

盐商在茅台镇修建的“荣和”“成义”等烧坊(茅台前身,1951年,由成义、荣和、恒兴三家酒作坊合并的国营茅台酒厂成立),将码头装卸工歇脚时饮用的土酒改良为商品酒,船工号子与蒸粮的汽笛声交织成最早的酿酒工业化图景。

成义烧坊旧址 图源:茅台时空公众号

盐船的号子声沉淀为酒坊的蒸馏声,是赤水河至今奔涌着两种文明记忆。紫红河水中漂浮的不只是岩屑,更是千年未断的生存智慧与文化基因。现在,随着立体交通的发展,千年古盐道已经结束了它的使命,然而,赤水河畔的酱香愈发浓烈。

水文密码的酿造启示

赤水河独特的水文气候条件,是酱酒酿造的天然基石。

重阳节过后的赤水河碧波荡漾。 图源:图虫创意

从水文上看,赤水河是长江支流中少有的未被污染的河流,沿途接纳了众多清澈的山泉水。河水富含多种矿物质和微量元素,硬度适中,酸碱度适宜,为微生物的生长和繁衍提供了绝佳的水环境。这些微生物参与到酿酒过程中,对酒的风味和品质有着不可或缺的影响。

在气候方面,赤水河所在区域属于亚热带湿润季风气候。冬暖、夏热、少雨,这种独特的气候组合,使得微生物菌群不断丰富。而且,河谷地带独特的地形形成了相对封闭的小气候,让这些微生物能够在这片区域持续富集,为酱酒酿造提供了独一无二的“天然酒曲” 。

河水每年端午变浊、重阳转清的节律,被酿酒师转化为“端午制曲、重阳下沙”的生产密码。浑浊期河水携带的紫红泥微生物群,经三伏天高温激活后形成优质酒曲;清澈期的低菌含量水体则成为润粮的最佳选择,这种“看水酿酒”的智慧至今无法被现代工艺完全替代。

酒曲。 图源:贵州安酒

赤水河的水文节律直接指导着酿酒节奏,酱酒酿造采用的“12987”工艺,是赤水河畔茅台、郎酒、国台、金沙等酿酒师们代代相传的智慧结晶,亦是将农耕文明的时间智慧与地理空间特性的深度融合。

“1”代表一年一个生产周期,顺应天时,历经春夏秋冬,让高粱充分吸收天地灵气;“2”是指两次投料,下沙和糙沙,不同阶段的投料为后续发酵奠定基础;“9”为九次蒸煮,每一次蒸煮都是对原料的深度淬炼;“8”是八次发酵,在开放式和封闭式发酵的交替中,微生物充分作用,生成丰富的香味物质;“7”则是七次取酒,不同轮次取出的酒各具特色,最终经过精心勾调,才成就了酱酒独特的风味。这种遵循自然规律的酿造方式,是酱酒品质的重要保障。

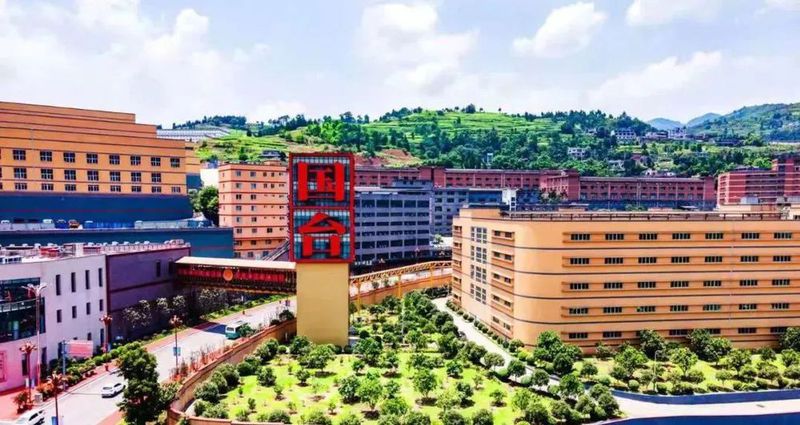

特殊的地理环境和自然条件催生了独特的酿制工艺,造就了酱香型白酒的独特酒香,也铸就了流淌在酒香里的文化基因。茅台镇"祭水大典"传承六百年,将取水仪式转化为文化IP;郎酒庄园首创"庄园三品节",将封坛、储酒的传统习俗转化为沉浸式体验;国台酒、金沙窖、原国酒业、洞酿洞藏酒业等酱酒企业也都会在相应时节开启新一轮的酿酒周期,表达对赖以生存的赤水河的崇敬。

2023年10月,仁怀市茅台镇举行癸卯年重阳祭水大典,一年一度的重阳祭水大典,是中国酱香白酒核心产区的传统,同时也是神秘酱酒文化的集中展示。

好酒源于好的生态环境,白酒酿造属于敞开式自然富集发酵,良好的生态环境是酿酒微生物富集的基础,直接影响着酒质。为了保护赤水河的生态环境,确保酱酒产业的可持续发展,流域内各大酒企,在传承与创新间培育出了独特的生态酿造体系。

茅台坚持将年度营收的1.5%用作环保专项资金,并将生物多样性写进GB/T18356《地理标志产品 贵州茅台酒》国家标准(数据来源:茅台时空公众号);郎酒自2012年以来,先后投入超5亿元,建成二郎污水处理站、吴家沟污水处理站,新建中水管网33.8公里,将二郎、吴家沟污水处理站处理达标的中水管输至盐井河入河排污口(数据来源:郎酒股份公众号);国台的智能酿造,也在积极运用前瞻性思考探索智能环保,在数字标准、在线监测、自动预警、循环使用等方面进行全面的变革提升……

赤水河酿酒的密码,是自然馈赠、传统技艺与生态酿造共同书写的传奇。这里的每一滴美酒,都承载着千年的酿酒文化,诉说着人与自然和谐共生的故事。

赤水河两岸的酱酒黄金河谷

“一河两岸,同水共天。”在中国酱香型白酒产业的版图中,赤水河流域是核心中的核心,这一流域具有酿造酱香型白酒优质的水资源和微生物环境等得天独厚的优势。

在赤水河的中上游,乌蒙山与娄山山脉的交汇处,金沙镇(金沙窖酒)应运而生,其与中游的茅台镇(茅台、国台、钓鱼台)、下游的习水县(习酒、安酒)三足鼎立,共同构筑起赤水河流域酱香白酒的黄金三角产区。

坐落于赤水河右岸的茅台镇,目前具有生产许可证的厂家有接近400家,茅台镇的酱香传奇在持续书写。

从赤水河上来看,左岸的茅溪镇、二郎镇,千百年来,两地人民共饮一河水,亦具备生产优质酱酒的自然生态资源要素,以郎酒为代表的川派酱香正加速崛起。落子茅溪镇的酱酒园区重大项目九坝项目,正通过整合毗邻茅台中华厂区的34家酿酒作坊及3100亩优质酿造区资源,建设优质酿造基地。

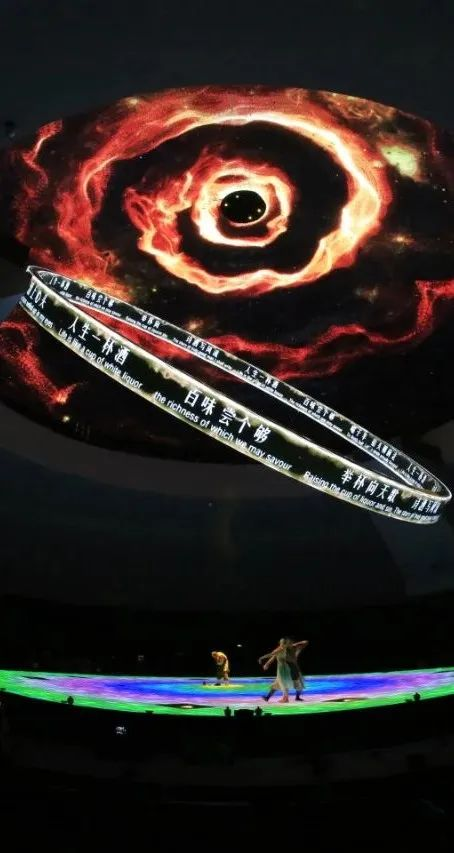

自上游奔腾而下的赤水河,为酱酒发源壮大添上了浓墨重彩的一笔。这条天然的旅游廊道串珠成链,形成酒旅融合的黄金线路,在上游,天酿景区索道凌空,全景剧场《天酿》以270度环幕演绎酿酒史诗;在中游,土城酒旅融合街区,汇聚了风格不一的星级特色酒庄,深入其中便可感受酱酒魅力;在下游,赤水丹霞旅游区依托世界自然遗产优势,开发出“赤水酱香酒”“熊猫宴”等特色产品。

沉浸式酒文化体验剧《天酿》

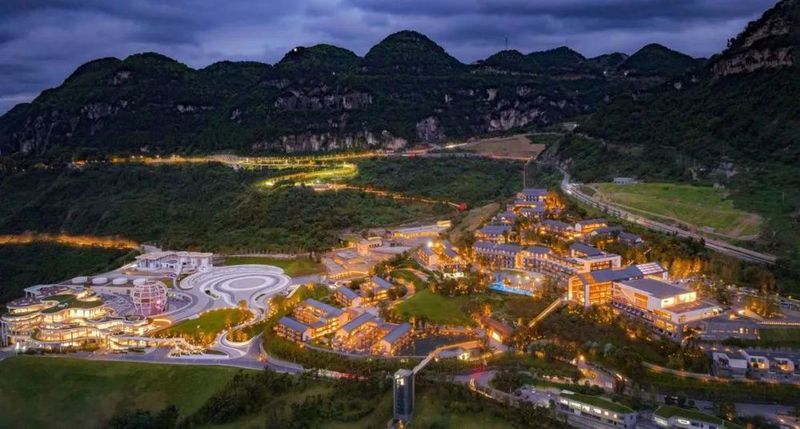

郎酒庄园

中国酒文化城

国台酒庄

中国酱香型白酒核心产区如同一条液态黄金走廊,创造白酒产值逾2500亿元,占全国酱酒总产量的85%以上(数据来源:XN知酒公众号),当赤水河畔的匠人们将红粱转化为琥珀琼浆,他们不仅传承着千年酿造智慧,更以年出口额超40亿元的业绩,向世界递交"中国风味"的味觉宣言。

2024年,酱酒以占中国白酒行业15.7%的产量,贡献了30.1%的销售收入以及近40%的利润(数据来源:酒业家公众号)。这条承载着东方酿造哲学的河流,在创造经济奇迹的同时,更将"天人合一"的生态智慧、"精益求精"的工匠精神、"和而不同"的文化理念,深酿进人类酒文明的基因库。当全球品酩者举杯共饮时,他们品尝的不仅是赤水河孕育的佳酿,更是中华文明对"天地人和"的当代诠释。

—·—

当暮色浸染赤水河,两岸酒厂的蒸汽与山间云雾交织升腾,这片深受上天厚爱的河谷,以历经七千年的地质运动锤炼出独有的风土,借由千百年的酿酒史淬炼出精湛的技艺,将自然的馈赠与人类的智慧酿造成了传世酱香。

图源:郎酒股份公众号

山河入酿,文明沉香。当法国人用“Terroir”(风土)诠释葡萄酒的灵魂时,赤水河畔的酒师早已参透“水土气生”的东方酿造哲学。对话世界味蕾,这条流淌着朱砂、红粱与菌群的河流,正在酝酿下一个黄金时代的到来。

- END -

来源于公众号-中国非遗协会白酒专委会,本文略有删改。