“85鉴定”不是“一蹴而就”,

而是“十年磨一剑”的必然结果。

文|好酒地理局

10月22日,#“85鉴定”40周年大会 在贵州遵义汇川举办。

这场跨越四十年的行业盛会,以“回顾历史、传承精神、展望未来”为核心,汇聚了“85鉴定”亲历者及传人、行业协会领导、权威专家、文化学者等。

会议主要通过纪念会与研讨会,系统梳理了“中国白酒一号工程”的历史脉络,深刻诠释了“85鉴定”的行业价值,并为白酒产业高质量发展指明了方向。

珍酒品牌的诞生源于1975年启动的“茅台酒易地生产试验”,而“85鉴定”不仅是十年试验探索的科学结晶,亦是中国白酒从经验酿造迈向科学酿造的里程碑,四十年回响,在此刻凝聚成推动行业前行的精神力量。

一次比肩全国评酒会的国家级鉴定

这是一场历时十年、举国家科研之力推进的重点工程。

在科技为先的时代背景下,白酒这一重要传统产业的生存与崛起显得尤为重要。

1958年,国家领导人提出“搞1万吨茅台酒,要保证质量”的设想,但“85鉴定”委员会委员、茅台集团原董事长季克良披露了关键背景——1975年茅台当时最多只能扩产至5000吨,所以只能采取易地试验。

1975年,中国科学院科技办公室将“茅台酒易地生产试验”列为国家重点科技项目,由方毅副总理主抓落实,选址遵义汇川石子铺(今珍酒石子铺厂区)。

项目从茅台酒厂抽调28位技术精英,包括原茅台酒厂党委书记兼厂长郑光先和副厂长、副总工程师杨仁勉等,组建“贵州茅台酒易地试验厂”。

方毅副总理对项目倾注极大心血,1981年3月20日至4月3日半个月内两次亲临视察,亲手栽种三棵雪松,并建立“专报机制”,要求项目工作进展直接汇报至方毅同志。

期间的十年,历经9个周期、63个轮次的科学求索。

从1975年至1985年,这个国家级茅台酱酒科研基地,围绕“易地”核心矛盾,展开了系统性科研攻关。

▎中国白酒一号工程(茅台酒易地生产试验)原址,如今这里是珍酒的一号酿酒车间。摄影@好酒地理局

汇川与茅台镇的气候略有差异,于是调整下沙季节,解决低温投料难题。同样,也针对微生物环境、水质、土壤差异等“因地制宜”。

最终,出酒率、新酒入库合格率均达到要求,酒体风味逐步趋近茅台酒风格。1984年试制酒已呈现“微黄透明、酱香突出”特质。

季克良在后续回忆中提及:“当时虽能区分试制酒与茅台,但试制酒已具备酱香型白酒的核心品质”。

1985年10月21日至23日,是中国白酒史上值得铭记的日子。

国家科委委托贵州省科委主持“茅台酒易地生产试验(中试)”技术鉴定会,史称“85鉴定”。

▎“85鉴定”现场

此次鉴定规格之高、流程之严,堪称中国白酒史上之最。

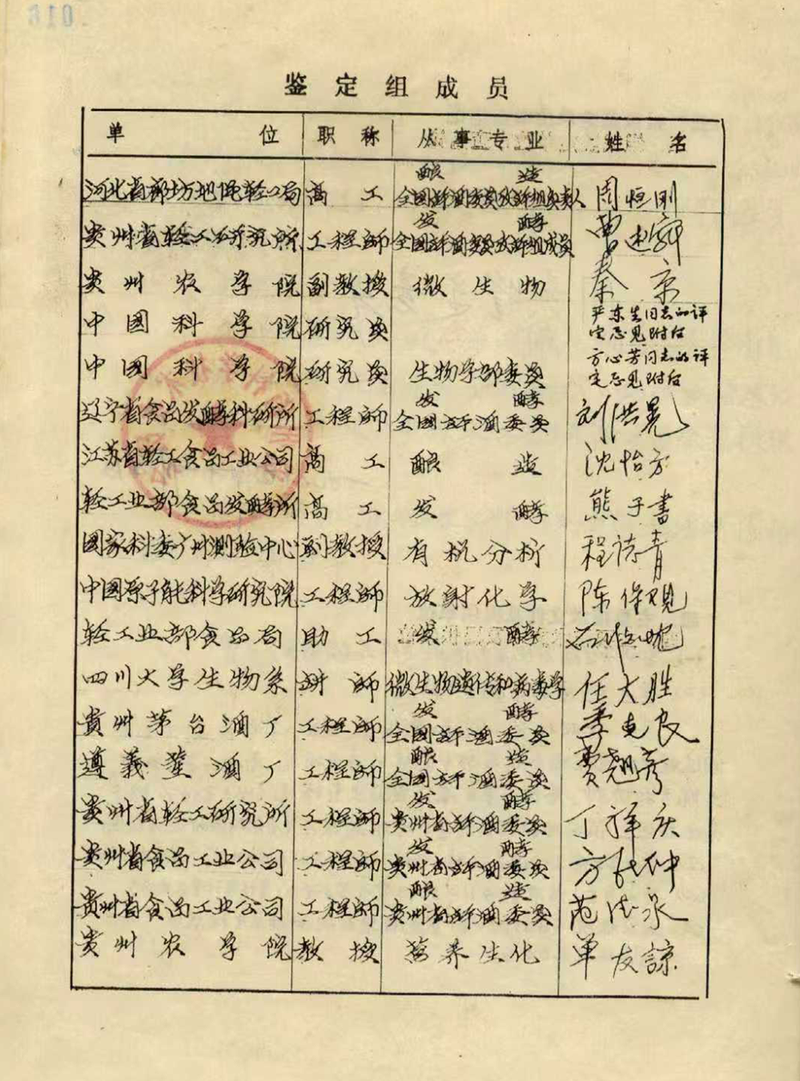

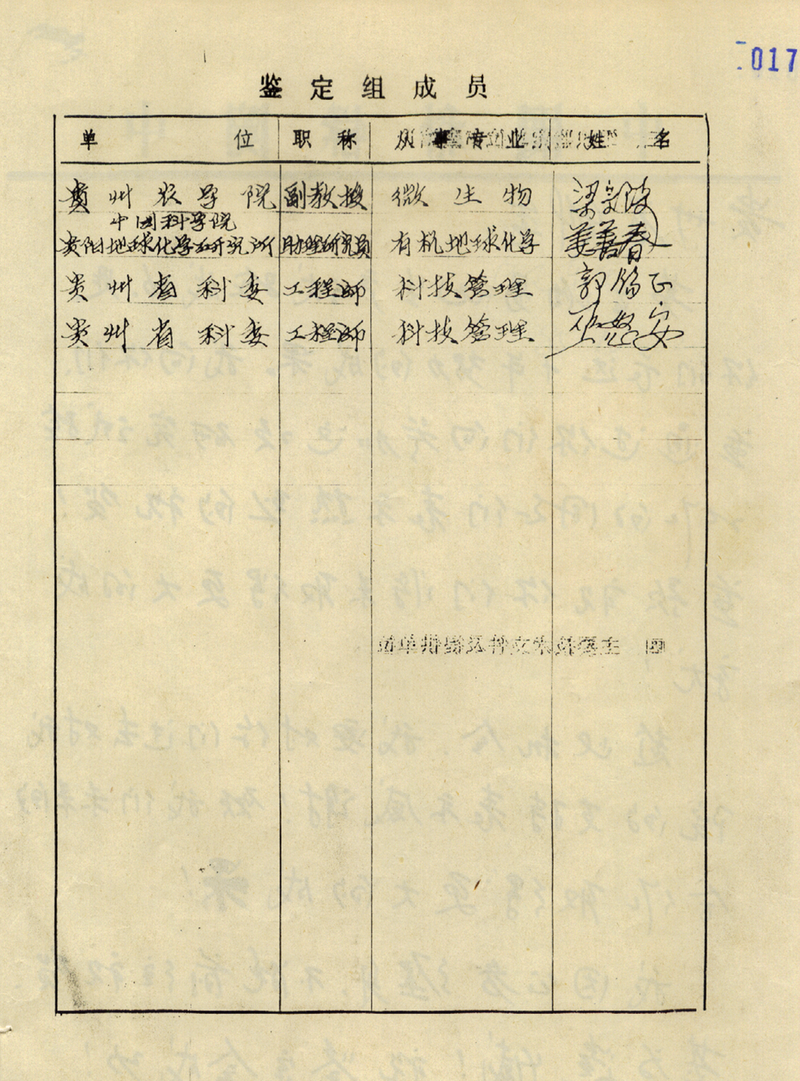

鉴定委员会由22位权威行业专家组成,涵盖酒业泰斗周恒刚、季克良、沈怡方、曹述舜、熊子书等,中科院院士严东生、方心芳,中国原子能科学研究院工程师陈保观等。

▎“85鉴定”鉴定组成员(左右滑动查看更多)

鉴定流程也是前无古人的严格,采用“资料审查+盲评对比”双轨制——先审查3000多份试验记录与技术报告,再以茅台酒为对照样本,对试制酒进行盲评打分,过程和结果进行保密,直至1987年才解密。

“85鉴定”委员会主任委员周恒刚之女、周恒刚酿酒科学文化研究院理事会主席周心明讲述,父亲周恒刚去参加鉴定会前,他仅对家人说“去遵义”,全程保密,“国家对这个项目的重视,体现在每一个细节里”。

鉴定结果给了所有人一个惊喜——试制酒以93.2分获一致认可(茅台酒95.2分),鉴定意见为“微黄透明,酱香突出,幽雅,空杯留香较持久,基本具有茅台酒风格。”

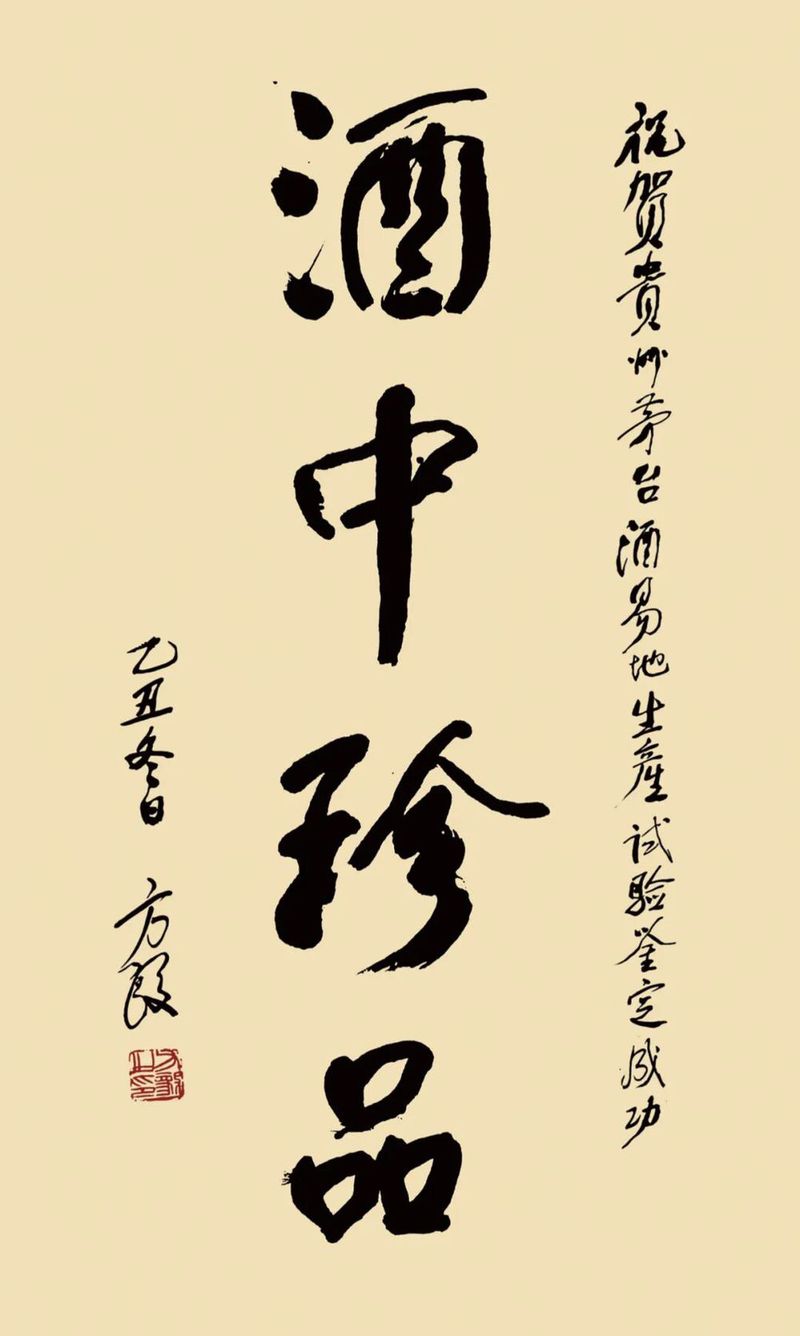

原贵州珍酒厂厂长李永常回忆,1985年试验成功后,曾向方毅副总理汇报工作。方毅听完鉴定经过、品完试制酒、了解扩产计划后,连说三个“好”字。

方毅同志又亲笔题词“酒中珍品”。正是这次汇报,推动了“珍酒”定名,中国白酒史上首个源于国家科研项目的品牌就此诞生。

江南大学教授、博士生导师、原副校长徐岩认为,“85鉴定”与五次全国评酒会一样,都肩负着国家给予的责任,并且责任很大。

方毅副总理当年种下的三棵雪松,今已亭亭如盖;彼时集国家之力孕育出的珍酒,如今也硕果累累。

而放眼世界酒业,这场特殊的鉴定其实并不偶然,且成为“新世界”在东方的宣告。

“85鉴定”与“巴黎审判”

历史总是以相似的方式,在不同角落回响。

“毫无香气可言,这肯定是加州酒。”1976年的巴黎盲品会上,一位法国评审在品尝一款白葡萄酒时不无轻蔑地说。他后来才知道,那其实出自法国勃艮第名庄酒。

这场被后人称为“巴黎审判”的盲品会,其初衷颇为简单,希望通过这场品评让法国人知道“美国酒已经达到一个不错的水准”。

珍酒李渡集团董事长吴向东在直播中将这段少为人知的历史拎出水面,给予了人们对酒史观察与思考的另一种视角。

吴向东介绍,在巴黎品鉴会现场,九位法国评审带着对加州葡萄酒的偏见,却得出了令自己震惊的结果——白葡萄酒与红葡萄酒组别的冠军竟都由美国酒庄夺得。

这被视为新旧世界葡萄酒风格碰撞的标志性事件,粉碎了旧世界的傲慢,美国葡萄酒用百年坚守完成了逆袭,开启发展的黄金时代。

这场盲品改变了葡萄酒世界的认知方式——风土固然重要,但技术和匠心同样能创造奇迹。

这句话放在白酒行业,也并不突兀。或许,吴向东认为独具特色与风格的珍酒,就属于酱酒的“新世界”。

就在“巴黎审判”发生的那一年,远在东方的中国贵州遵义汇川石子铺,一群技术人员正在为一项国家重点项目进行着艰苦卓绝的攻关。

九年后的1985年,东方也迎来了属于自己的“品质革命”。

“85鉴定”和“巴黎审判”,二者在不同程度上打破了根深蒂固的传统观念。

正如在“巴黎审判”前,法国葡萄酒就是质量和信誉的象征,大家都认为法国酒就是最好的;“85鉴定”前,酱香型白酒似乎只能在茅台镇特定的风土条件下生产。

突破,往往始于对不可能说“不”的勇气。

“巴黎审判”后,葡萄酒的世界地图发生巨变,以美国为首的新葡萄酒世界出现,并与旧世界的葡萄酒分庭抗礼。

“85鉴定”后,珍酒成为中国白酒的重要品牌,证明了酱香型白酒的产地多样性,为整个行业的技术进步提供了重要实践依据。

四十年过去,这两个事件的意义早已超越了当时的产品鉴定本身,成为行业精神象征。

正如吴向东在纪念会上所言:“古语里有一句话,让我们能够回头去看,‘温故而知新’,我们想用这句话指导我们未来50年发展。”

这句话同样适用于整个行业——只有尊重历史、尊重科学,才能找到未来的方向。

于是,值此“85鉴定”40周年的关键节点,一场大会的到来,十分必要。

跨代对话,让历史照亮当下

“85鉴定”40周年大会以“纪念会+研讨会”的形式,构建了“历史—当下—未来”的完整叙事链,让四十年前的科学精神与当下的产业实践深度交融。

纪念会以北京电视台拍摄的“85鉴定”珍贵影像开篇,带领现场与线上观众重回1985年的鉴定现场。

在吴向东主题报告之后,两场嘉宾对话串联起历史记忆与当代思考。

“回顾历史”对话,是亲历者与传人的记忆拼图。

由著名历史文化学者、《周恒刚传》总主笔纪连海主持,季克良,周心明,“85鉴定”委员会委员沈怡方之子、中国副食流通协会酒类专业委员会副会长沈重武以及吴向东四位嘉宾,从不同视角还原“85鉴定”的历史细节。

“试验成功的核心是完成了‘易地酿出优质酱酒’的国家任务”。季克良特别提出,“现在的珍酒比40年前更好,因为库存基酒更多,所以酒的质量提高了”。

周心明讲述,父亲周恒刚作为鉴定委员会主任委员,早在试验初期就提出“找与茅台环境相近的小气候”的核心建议。

沈重武则讲述了父亲鉴定时“被关在‘黑屋’盲评,要茶需签字申请”的故事,严谨程度可见一斑。

这场对话,让“85鉴定”的历史细节变得鲜活可感。

“传承发展”对话由中国酒类流通协会会长秦书尧主持,中国食品工业协会副会长兼秘书长马勇、国家级非遗技艺代表性传承人高景炎、徐岩以及吴向东四位嘉宾,聚焦“85鉴定”精神的当代转化进行分享。

马勇指出,珍酒的成功并非偶然——2009年吴向东团队通过“引人才、守工艺、重投入”重建根基,“天帮忙”是酱酒赛道红利,“人努力”才是核心,“16年从破产到上市,珍酒证明了‘85鉴定’科学基因的生命力”。

作为江南大学与珍酒战略合作的推动者,徐岩认为珍酒的快速发展除了市场洞察力,还有对品质的一丝不苟。

高景炎提出从“必然王国”到“自由王国”的畅想,认为白酒产业应借助人工智能技术,“从依赖自然风土,到可控微生物发酵”,实现“消费者需要什么风味,就能生产什么酒”的突破。而在他心目中,珍酒有“解放思想、开拓创新”的基因,应在这一领域走在行业前列。

两场对话形成鲜明呼应:如果说“回顾历史”是为了“知其然”,“传承发展”则是为了“知其所以然”与“知其所往”,历史精神与当代实践密不可分。

研讨会的分享环节,“85鉴定”副主任委员曹述舜之女、《酿酒科技》原副主编曹健君,带来父亲1982年的工作日记——其中详细记录了“投料季节调整”“轮次酒成分分析”“酒体微苦问题攻关”等细节。

一切都证明,“85鉴定”不是“一蹴而就”,而是“十年磨一剑”的必然结果。

这些分享,既有“工作日记”“汇报回忆”等感性史料,也有“成分分析”等理性数据,让“85鉴定”的科学价值从历史延伸至技术。

于是我们可以看到,这场大会有着何等重要的未来价值。

以科学之心再出发

活动同期,特别举办了大珍·珍酒品鉴会和封坛活动。

大珍·珍酒品鉴会由马勇主持,秦书尧、季克良、高景炎、徐岩、黄平、彭茵等参加。大珍·珍酒以卓越的风格表现与深厚的酿造底蕴,赢得了大家一致认可。马勇在总结中高度评价:大珍·珍酒酱香突出、曲香明显、花果香和焙烤香谐调舒适,醇厚丰满、圆润细腻、酒体谐调、回味悠长、空杯留香好,大曲酱香酒风格典型。

在封坛活动上,嘉宾集体签名,封存40坛“85鉴定”40周年纪念酒。吴向东表示,这40坛酒,未来每十年,才会郑重开启一坛。它们将成为跨越时光的“液体史书”,见证珍酒酿造百年传奇。

不止于“回忆”,不仅是“纪念”,这场“85鉴定”40周年大会的意义,更在于“启示”。

如何平衡传统与创新?如何实现科学发展?这场盛会为中国白酒行业提供了深层的思考。

四十年后回望“85鉴定”,其蕴含的科学精神、长期主义、开放视野,仍是白酒行业突破当下挑战的关键钥匙。

首先,“85鉴定”的核心是“用科学解构传统”,这一精神在当下尤为重要。在以珍酒为代表的酱酒头部企业中,色谱仪与舌头并行,一直是守正创新的具体表现。

科技解析微生物发酵、风味物质形成的规律,让传统工艺从“经验”变为“标准”,进而品质、产能便都有了现代保障。高景炎提出的“人工智能控制发酵”,正是这一精神的延伸。

而从1975年试验启动到1985年鉴定通过,“85鉴定”是“十年磨一剑”的典范,也是珍酒传承至今的长期主义品质。

这对当下行业尤为警示——在“流量至上”“短期逐利”的浮躁中,珍酒储存12万吨优质基酒、每年投入大量科研的做法,正是长期主义的实践,也印证了“好酒是时间的朋友”。

此外,“85鉴定”并不旨在打破“茅台镇不可复制”的认知,而是在此之上,以开放视野推动酱酒产区“新世界”的多元化进程。

像珍酒在遵义汇川扎根一样,在符合“微生态、原料、工艺”标准的地域布局产能,不是稀释品质,而是扩大优质供给。这是百花齐放的好酒时代的应行之路。

▎贵州珍酒石子铺厂区

在国家进程中,遵义会议是“伟大转折”;在中国白酒的历史上,“85鉴定”也是“伟大转折”——它证明白酒可以既“靠天吃饭”,又“靠科学吃饭”,从“经验传承”转向“创新发展”。

站在“85鉴定”40周年的节点,中国白酒行业更应铭记:传统不是守旧的借口,而是创新的根基;科学不是颠覆的工具,而是传承的必经之路。

如珍酒般怀抱科学精神与创新活力的企业们,也定会如秦书尧总结的那样,在这个相对困难的时期走好、走远、走稳。

你怎么看“85鉴定”的深远意义?

欢迎文末评论、点赞、分享!

文中配图除标注外均来自贵州珍酒

【好酒地理局】原创,欢迎联系授权转载

合作/转载/投稿/咨询,公众号回复关键词

15688579119(手机同微信)