文|浓香文酿团队

7月,第二十七届中国科协年会如约召开,在整整一个月里,围绕自动化制造、量子技术、人工智能、种业振兴、生物制造等领域,通过近百场专题论坛,各领域的院士、专家等都展现出对科学的思考和延伸。

“自动化”的广泛应用尤其引人瞩目,更是成为全领域研究的“顶流”方向。

而其背后“低碳高效”的蓝图,酿酒行业也在十数年内徐徐图之。

回溯至2016年的泸州,长江水裹着酒香奔流不息。彼时的黄舣酿酒生态园内,智能化酿酒生产线已初具规模,但包装环节仍依赖传统手工——工人弯腰装盒、码垛的场景与自动化酿造形成鲜明对比。

这智能产业链的“最后一笔”即将画成,包装的突破也成为迫在眉睫的任务。

攻坚、先锋与98道“生死关”

攻坚、先锋与98道“生死关”

随着1.45亿元专项技改资金注入,2017年,泸州老窖股份有限公司供应链管理中心总经理徐前景毅然受命,组建了一支由技术骨干组成的“智改突击队伍”。他们的目标直指行业空白:打造白酒行业首座“灯塔工厂”。

团队调研发现,啤酒、饮料行业的智能包装技术仅适用于光瓶,而白酒包装涉及防伪标贴、礼盒装配、多瓶型切换等上千道工序,堪称“无人区”。徐前景带队赴德国、日本寻求合作,却遭遇天价报价与技术封锁——一家国际巨头开出一条产线1.3亿元的天价,参观时甚至“不得下车、不得拍照、不得停留”。

|“前景创新团队”开展集中讨论

|“前景创新团队”开展集中讨论

核心技术买不来,创新只能靠自己。

“自动装盒机最为复杂,传统生产线60%的用工都在装盒环节,不解决这一技术难题,智能包装就是空谈。”设备负责人林俊伍坦言。没有现成图纸,团队从零起步:逛展会偷师学艺、与国内厂商联合研发,历经400天绘制上万张图纸,最终完成首台国产自动装盒机的设计。

2018年底,首条1.2万瓶/小时的礼盒灌装线安装完毕,但联调时却遭遇“至暗时刻”——输送护栏划伤瓶体、装盒机绞龙卡顿、高位输盖撞击瓶盖……98项工艺故障清单也曾让团队几近崩溃。

为解决导杆与传送带0.1度的角度偏差,工程师余锋钻入设备底部调试6小时,手指被毛刺划破仍坚持摸排;为优化输盖滑道,胡涛通宵测试上百次,“梦里都是机器的声音”。

|智能产线有序运行

|智能产线有序运行

闷热的车间里,攻坚克难的旗帜始终高悬。300天后,98项难题逐一攻克,2019年年底,两条自动化灌装生产线以“零缺陷”标准投入运行,而且性能稳定,一条生产线比国外节约了上亿元成本。

这两条试验线的成功为也为“灯塔工厂”建设注入强心剂。

趁热打铁,泸州老窖又斥资21.36亿元,启动占地300亩的智能包装中心建设,徐前景及其团队,仍义无反顾地扛起了重任。

|泸州老窖智能包装中心在无经验可鉴、无先例可循的困境中,攻克90余项技术难关,取得24项专利授权,还有30项发明专利正在申请中,勇闯技术无人区,填补了行业空白,达到了国际领先水平。

|泸州老窖智能包装中心在无经验可鉴、无先例可循的困境中,攻克90余项技术难关,取得24项专利授权,还有30项发明专利正在申请中,勇闯技术无人区,填补了行业空白,达到了国际领先水平。

在分工协作、冲锋克难的工作氛围下,一系列重大成果先后出炉:基建负责人张焱创新采用钢纤维混凝土,解决25米深回填区的地基难题,防潮、耐磨功能提升了40%;立体库负责人王开利引入蚂蚁群集算法,让上万个酒瓶在八个方向不“撞车”;包装标准化团队则通过力学建模,实现100余种瓶盖的智能适配……

“我们通过‘数字孪生’技术,在虚拟世界搭建数字仿真模型,确定最佳建筑设计方案,推动公司供应链体系从1.0至4.0的跨越。”徐前景骄傲地介绍。

直至2024年,智能包装中心正式投用,5条产线以“灌装速度最快、质量检测最严、智能化水平最高、数字化水平最高、技术创新最多”的“五最”标准刷新行业纪录。

这座“灯塔”与黄舣生态园无缝对接,形成10万吨包装、500万件仓储的一体化智能链,成为全球白酒智能制造的“中国样板”。

|泸州老窖智能包装中心5条灌装生产线平均生产速度达15000瓶/时,与传统包装生产线相比,生产效率提高2倍以上,相当于每秒完成4瓶泸州老窖酒的包装。

|泸州老窖智能包装中心5条灌装生产线平均生产速度达15000瓶/时,与传统包装生产线相比,生产效率提高2倍以上,相当于每秒完成4瓶泸州老窖酒的包装。

站在“创新大爆发”的时代回看泸州老窖现代化工厂的建设,会发现这些举措完美地融入了科技浪潮之中。

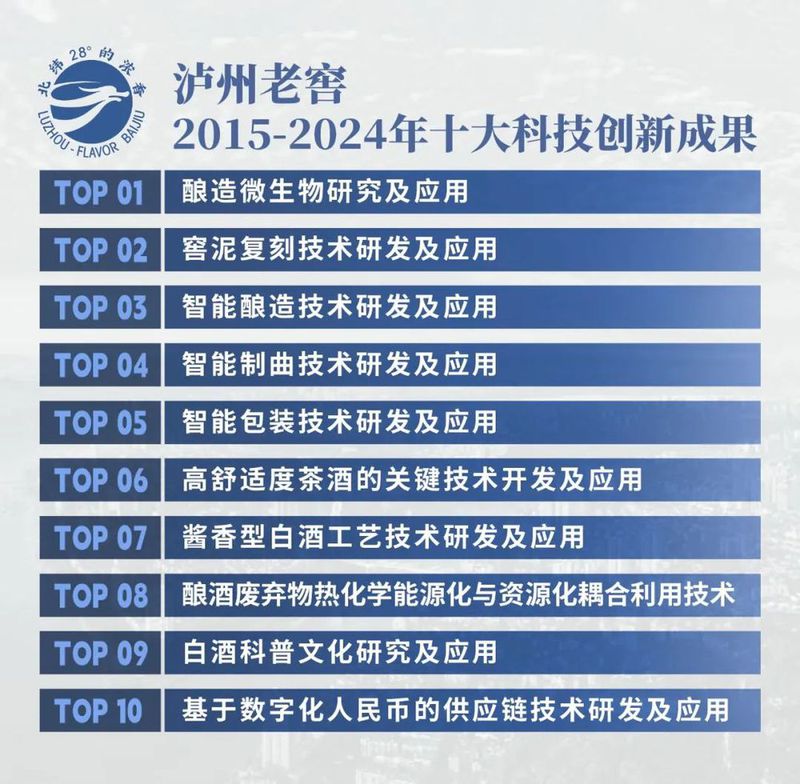

而在泸州老窖的科技进化史上,三次重大突破如同坐标,勾勒出传统产业现代化的轨迹,重新定义着行业与科学的边界。

科创,从千百年前开始

科创,从千百年前开始

450余年不间断发酵的国宝窖池群里,微生物的代谢活动从未停歇。这些肉眼不可见的“酿酒精灵”,与泸州老窖的科技探索形成奇妙共振。

1324年的“甘醇大曲”首开人类科学利用生物酶固态发酵的先河。这种以小麦为原料制成的大曲,通过富集自然界的微生物群落,将酿酒从“小曲”带入“大曲”时代,奠定了后世多种香型白酒的工艺根基。

|“甘醇曲”的发明,改变了之前中国酿酒只有小曲、散曲的历史,并以此酿成了中国白酒历史上第一代“大曲酒”,所酿之酒浓香尤洌、优于回味。

|“甘醇曲”的发明,改变了之前中国酿酒只有小曲、散曲的历史,并以此酿成了中国白酒历史上第一代“大曲酒”,所酿之酒浓香尤洌、优于回味。

1573年,泸州老窖第六代传承人舒承宗将五渡溪黄泥砌成窖池,于是创造了最适合微生物生长的微生态系统,让窖池成为天然的“微生物工厂”。这种“千年老窖万年母糟”的工艺,比西方早近300年实现对土壤微生物的规模化利用,至今仍是浓香型白酒的核心奥秘。

10余年前,当泸州老窖决定组建国家固态酿造工程技术研究中心时,这种对科学的执着终于有了国家级的注脚。

2009年,当泸州老窖带着固态酿造平台的规划进京答辩时,科技部会议室里坐着食品、军工、化工等领域的顶尖专家。最初想组建的,是白酒的国家级科研平台,但随着深入思考,泸州老窖的专家发现,酱油、醋、豆瓣等固态发酵食品同样需要科学赋能。

这场持续一年的“思想革命”,最终催生了中国唯一的固态酿造国家级平台——名称从“白酒工程技术研究”到“固态生物转化”再到“固态酿造”的更迭,标志着中国传统发酵产业从分散走向系统整合的觉醒。

如今,这座位于黄舣酿酒生态园的“科研王国”占地近3万平方米,1000余台精密仪器构成微观世界的探索利器。

在标准化实验室里,科研人员正在破解固态酿造的核心密码。从酿造原粮的基因测序,到窖泥微生物的代谢网络,九大研究领域覆盖全产业链,每年100余项在研项目如同一台精密运转的引擎,推动着行业技术迭代。

与此同时,固酿中心与清华大学、上海交通大学、北京工商大学、四川大学、江南大学等共建联合研究中心8个。与50余所高校开展的“产学研联合”深度合作极大地提升了中国白酒产业的技术创新能力,拓展了中国白酒的认知边界。

5000份微生物样本安静排列在固酿中心的菌种库,这些从1573国宝窖池群筛选出的“超级菌种”,正在改写人类对发酵的“掌控”。

这种对微生物的深度挖掘,正在重塑整个固态酿造产业。当安琪酵母的主流产品被发现含有从白酒中筛选的酵母菌株,当白酒窖池的功能菌群被应用于酱油、食醋酿造,泸州老窖构建的“菌脉”传承体系,如同农业领域的“种子银行”,为行业可持续发展提供了战略储备。

|固态酿造中心的科研人员

|固态酿造中心的科研人员

固酿中心的走廊里,“金字塔形人才结构”示意图格外醒目:底层是技能型人才,中层为技术骨干,塔尖是领军专家。

截至目前,固酿中心拥有科技人员400余人。其中国务院政府特殊津贴专家8名,四川省学术和技术带头人及后备人选9名,正高级职称人才20名,高级职称人才115名,博士32名(含15名在读博士)、博士后60余名,为科研、品控及创新提供了强大人才支撑。

|博士后科研工作站内正在进行项目实验的科研人员。

|博士后科研工作站内正在进行项目实验的科研人员。

这种分层培养体系,与泸州老窖博士后科研工作站形成完美联动——这个行业首个独立招收博士后的工作站,为固酿中心引进了源源不断的人才。20年来,博士后科研工作站培养出107名博士后。

泸州老窖正在将企业级科研平台升级为行业级创新枢纽。

我们可以认为,人才是“灯塔工厂”,甚至整个行业发展的最大动力。

从“黄埔军校”到标杆的未来

从“黄埔军校”到标杆的未来

1957年,一场改变中国白酒命运的“查定总结”在泸州展开。当国家轻工业部组织专家系统梳理泸州老窖工艺时,传统酿酒首次被拆解为规范化、可复制的科学流程。

这场被称为“泸州老窖试点”的科研实践,催生了新中国第一本酿造专业教科书《泸州老窖大曲酒》,其影响辐射整个白酒行业,从此奠定了中国白酒的香型格局。

|作为新中国第一本白酒酿造专业教科书,《泸州老窖大曲酒》系统总结了泸州老窖大曲酒的酿造技术,形成了当时整个白酒酿造行业最全面、最权威、最先进的酿酒技艺成果,并将此成果面向全国白酒企业推广。

|作为新中国第一本白酒酿造专业教科书,《泸州老窖大曲酒》系统总结了泸州老窖大曲酒的酿造技术,形成了当时整个白酒酿造行业最全面、最权威、最先进的酿酒技艺成果,并将此成果面向全国白酒企业推广。

此后数十年间,泸州老窖举办数十期培训班,毫无保留地将浓香型白酒技术推向全国,为全国各地酒企培养数万名技术骨干,成就“酒业黄埔军校”的美誉。

多年来,泸州老窖培养出的“人才”大量涌现,让浓香型白酒市场份额一度占据70%。

这便是大师的力量,是人才的力量。

而在新的世纪,通过泸州老窖博士后科研工作站的累累硕果,黄埔军校2.0的时代已然来临。

“聚集高端专家、培养高级人才、贡献高价值成果。”这是泸州老窖始终坚守的“三高”定位。在博士后工作站的成果转化机制里,“引进一名人才、突破一项技术、培养一批骨干”的模式已成常态。

这里不仅培养酿酒专家,更注重跨界人才的复合培养。不仅设立有食品科学、信息工程、文化传播等研究方向,与清华大学、法国干邑烈酒学院等建立联合实验室,推动白酒科研从单一工艺研究向全产业链创新延伸。

引领性、创新性、突破性的科研成果的使命超越企业边界,这种“惠及全行业”的大格局,在泸州老窖的锐意进取的创新中表现得极为明显。

持续性开展高端人才培养、不断聚集权威专家,如同队伍前列的“旗手”,让更多人看见科技的力量,成为引领行业发展的风向标,亦是泸州老窖如一的追求。

2024年,中国酒业的科学创新事件涵盖微生物研究、生态全产业链、智能酿造等领域,加上长久为之的原粮研究,酒业技术的突破进入爆发期。

也正如今年科协年会主会场中,中国工程院院士、中国作物学会理事长万建民提到的,生物育种在国家重大需求中占据核心地位。

酿酒行业,尤其是泸州老窖更与微生物育种息息相关。

“酿酒”作为轻工业的核心部分,始终具有很高的科研价值和广阔的发展空间。

所以当我们发现酿酒科技与基础科学领域的“主流”科技有那么多重合之处的时候,也并不惊奇。

站在数智时代的门槛,泸州老窖一方面深化传统技艺的科技解构,如建立白酒风味物质数据库,又如近两年投入使用的自动化灌装生产线;另一方面加速尖端技术融合,如与高校合作、应用数字技术优化生产流程。

泸州老窖将科研视为“使命”,这种对科技的执着,本质是对“酿艺即科学”的信仰。

这是一场没有终点的进化之旅,更是中国智慧与世界科学对话的缩影。

1.泸州老窖以“无人区”探索精神,突破白酒智能包装的世界级难题。面对国际技术封锁与天价设备垄断,其自主研发团队历时400天绘制上万张图纸,攻克98项工艺故障,最终建成中国白酒行业首座以“灯塔工厂”标准建设的智能包装中心。

2.泸州老窖的科技创新根植于七百年的微生物研究积淀。从“甘醇大曲”开启固态发酵科学,到创建1573国宝窖池群,再到2009年牵头组建国家固态酿造工程技术研究中心,其科研体系始终引领行业变革。

3.泸州老窖以“人才金字塔”为核心,构建覆盖技能型工匠到博士后高端人才的培养体系。从1957年“泸州老窖试点”奠定白酒香型标准,到如今博士后工作站孵化一批批跨界科研人才,其“引进一人、突破一技、带动一批”的模式持续释放创新动能。

【多选题】2024年,泸州老窖智能包装中心正式投用,5条产线以灌装速度最快、( )的“五最”标准刷新行业纪录。

A.数字化水平最高

B.质量检测最严

C.智能化水平最高

D.技术创新最多

本文系「北纬28度的浓香」原创

未经账号授权禁止随意转载

原文转载回复【转载】联系授权