文|浓香文酿团队

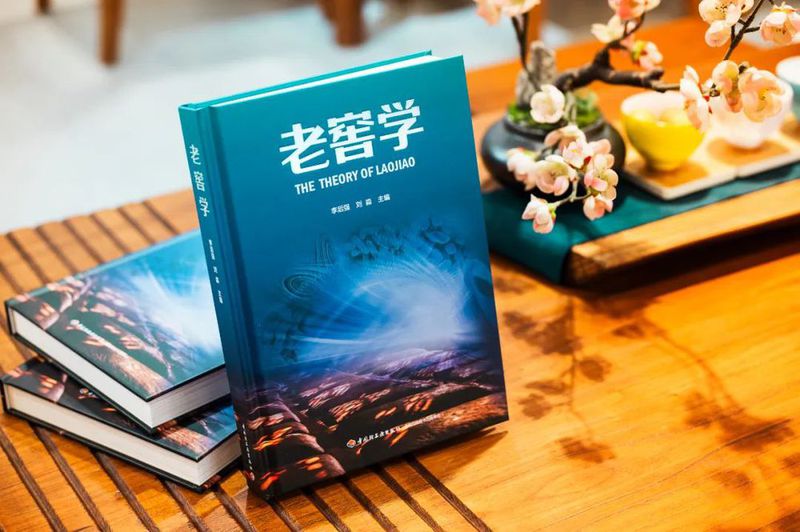

2025年初春,长江边上的泸州早早迎来了温暖的春风。四川省社会科学院教授李后强坐在泸州老窖会客厅中,面前摆放着崭新出版的《老窖学》著作。

这是凝聚了中国白酒智慧结晶的首部系统性、研究性的学术著作。主编之一的李后强正滔滔不绝地向我们展示着他科学思维的敏锐之光。

这位将非线性科学与传统文化熔于一炉的学者,在白酒领域寻找着文明传承与创新的“黄金分割点”。从巴山蜀水到万里江山,从量子力学实验室到百年窖池边,他用科学家的严谨与学者的敏锐,为中国白酒产业乃至传统文化的发展绘制着独特的思想图谱,最终在泸州找到了答案,形成了《老窖学》这部研究著作。

当物理学教授遇见千年白酒文化,有怎样的碰撞?

中国白酒是关于发酵的科学,是微生物与人类共同在天地间共生共存、相互作用的结果。白酒作为中国传统文化的重要组成部分,其人文表达是重中之重。有着生化学术背景,又深耕社会科学的跨界学者李后强,便极为适配这本包罗万象的《老窖学》。

“老窖学”的研究对象主要是老窖池,旨在解答“老窖何以出好酒”的问题,同时也体现了中国白酒与西方蒸馏酒在酿造工艺、酿造传统、酿造成果、酿造文化等方面的巨大差异。

在中国白酒产业中,泸州老窖拥有大量历史悠久的老窖池。据统计,泸州老窖拥有的百年以上连续使用的活态老窖池占据行业全国重点文物保护单位老窖池数量的90%以上,无论是数量还是规模,在中国白酒产业中都处于领先地位。因此,泸州老窖在“老窖学”的研究中具有很高的代表性。

几年前,时任四川省社会科学院党委书记的李后强接到泸州老窖的邀请:“能否用您跨界的知识理论,解释老窖池的奥秘?”这一提议瞬间点燃了学者的学术热情。

为了进一步揭开“老窖池”的神秘面纱,李后强与泸州老窖共同组成的创作团队多次出入老窖池调研。

求真的路上总是荆棘丛生。调研初期,团队就遇到瓶颈:传统微生物学只能解释窖池中部分菌群的作用,目前的设备也无法将微生物逐个解析。此外,窖泥、酒曲、菌株、发酵等各个环节都涉及科学问题,从现有学科很难全面、清晰、精准且深入地解答。

“同时,老窖池也曾一直被看作是文化层面的遗产,窖池里的微生物世界,何尝不能用数理思想去解析、去探索?”李后强在实验室突发奇想:“如果把窖池看作四维时空中的生命体呢?”

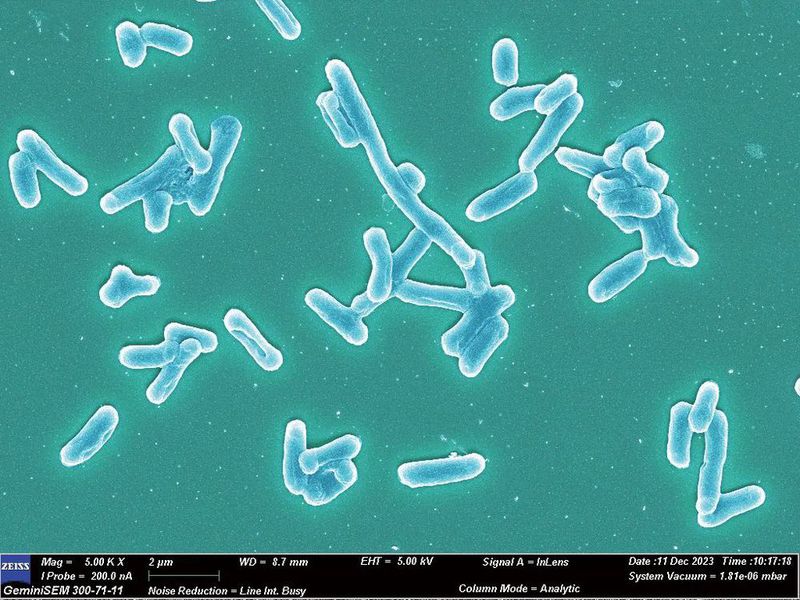

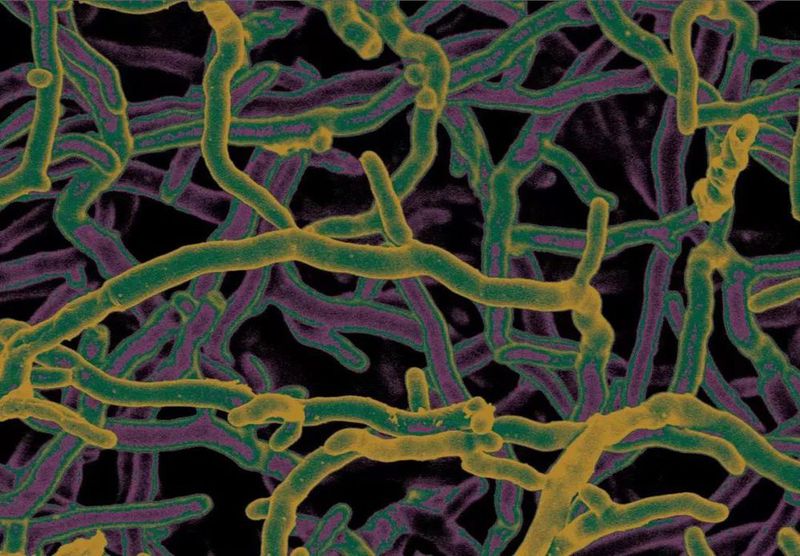

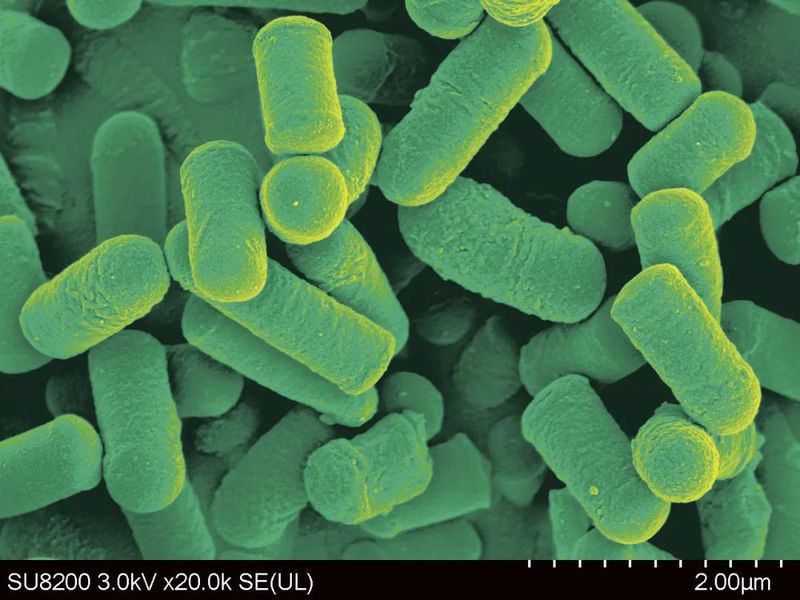

左右滑动查看更多。从左至右分别是杆菌、链霉菌、乳酸醋杆菌、乳酸杆菌。

“微生物在四维时空里跳集体舞”,李后强用这个比喻解释复杂数据,“就像交响乐团,每个菌种都知道何时该进入主旋律。”

“尤其是老窖池里的微生物组织系统,它们正在进行短期进化。在此过程中原本杂乱无序的微生物在时间的检验下‘团结’了起来,从而老窖本身的珍贵性也在指数级提高。”

老窖之“老”,是时间概念,以老窖酿酒本身涉及数理以及生化学科,而老窖的发展又涉及着历史、考古等多个领域,所以在《老窖学》这本书中,主创团队用综合的、系统的、开放的思维进行创新的思考与表达。

创作团队将化学与生物学“强强联合”,在“泥窖生香”的风味领域,对主体香气成分进行测试、计量、分析。细致研究泸州老窖窖池中微生物菌群中各类分子的相互反应与作用,对未来以风味为导向,设计酒体、定向控制发酵的技术跨越提供了理论基础。

|老窖泥中己酸菌等优势菌群经过数百年积累,形成稳定群落,新窖需通过“窖泥培养”人工接种老窖微生物。风味物质生成路径:微生物代谢网络 → 产生酸、酯、醇、醛 → 形成“窖香浓郁、绵甜甘洌”的典型风格。

|老窖泥中己酸菌等优势菌群经过数百年积累,形成稳定群落,新窖需通过“窖泥培养”人工接种老窖微生物。风味物质生成路径:微生物代谢网络 → 产生酸、酯、醇、醛 → 形成“窖香浓郁、绵甜甘洌”的典型风格。

《老窖学》一书中,有关酿酒之“风土”,李后强用“土壤学”与“气候学”深刻剖析泸州之为酿酒“圣地”的科学原理。

1573国宝窖池群的窖泥之不可复制,正是因为土壤具备了微生物生长发育所需的营养、水分、空气、酸碱度等各类条件。而气候中的温湿度也会影响酿酒微生物的繁殖。泸州的每寸空气、每克土壤中都有变化着的上百亿的微生物,浓香之源非泸州不可得。

而从民俗学的视角,更让《老窖学》聚焦不同地域和不同历史阶段,以酿造方法和技术工艺的发展,揭示饮酒文化以及老窖池本身对身份认同和社会文化氛围的影响。

|在元代,泸州的酿酒业已经较为发达,但当时的酿酒技术和曲药种类相对有限。郭怀玉在总结前人酿酒经验的基础上,经过多年的摸索与试验,成功研制出了甘醇曲。甘醇曲的发明改变了之前中国酿酒只有小曲、散曲的历史,极大地丰富了曲药微生物种群、数量以及微生物酶系,为大曲酒的酿造奠定了基础。

|在元代,泸州的酿酒业已经较为发达,但当时的酿酒技术和曲药种类相对有限。郭怀玉在总结前人酿酒经验的基础上,经过多年的摸索与试验,成功研制出了甘醇曲。甘醇曲的发明改变了之前中国酿酒只有小曲、散曲的历史,极大地丰富了曲药微生物种群、数量以及微生物酶系,为大曲酒的酿造奠定了基础。

1324年郭怀玉制成“甘醇曲”,从此中国白酒迈入大曲酒时代,浓香型白酒由此起源;1573年,舒承宗取泸州五渡溪黄泥,建窖开坊,开创人类首次利用土壤微生物发酵的酿造历史。

|五渡溪岛上独有的黄泥在溪流的常年冲刷下几乎不含任何杂质,保留了丰富、品质优良的各类矿物质,其质地细腻、黏性强,作为窖泥密封性高,天然适合微生物的繁衍。

|五渡溪岛上独有的黄泥在溪流的常年冲刷下几乎不含任何杂质,保留了丰富、品质优良的各类矿物质,其质地细腻、黏性强,作为窖泥密封性高,天然适合微生物的繁衍。

泸州的饮酒历史真实可查,酿酒技艺又在千百年间创新,处于领先地位,老窖成为泸州重要的文化符号。泸州作为浓香起源地,实至名归。

在李后强看来,生物学、化学、物理学、土壤学、气象学、酿造学……无论融合了什么学科,最终的研究方向仍是窖池。而泸州老窖以“老窖”为名,本身就是一门该被世界瞩目的“显学”。

“老窖”与好酒,诞生于一方风土。

山川河流以其独有的个性构成特殊的生态系统,也为微生物的活跃提供了不可复制的自然条件。

李后强曾在《“九度视角”审视川贵白酒产业》一文中提出:一个地区要产出好酒,必须同时满足温度、湿度、风速度、日照度、海拔度、土成度、粮优度、水质度的最佳值域。如果只满足其中一个或几个度,就难出好酒。自然条件是天生的,不易更改。

|四川盆地属于亚热带湿润气候,气候温和,四季分明,雨热同季,空气湿度较大。这种气候条件非常适合酿酒微生物的生长和繁殖。在酿酒过程中,微生物起着关键作用,它们能将原料中的淀粉、糖分等转化为酒精和各种风味物质。此外,稳定的气候条件有利于酿酒过程的控制,保证了酒的品质和口感的一致性。图源:视觉中国

|四川盆地属于亚热带湿润气候,气候温和,四季分明,雨热同季,空气湿度较大。这种气候条件非常适合酿酒微生物的生长和繁殖。在酿酒过程中,微生物起着关键作用,它们能将原料中的淀粉、糖分等转化为酒精和各种风味物质。此外,稳定的气候条件有利于酿酒过程的控制,保证了酒的品质和口感的一致性。图源:视觉中国

四川盆地四周山脉环绕,形成相对封闭又稳定的独立区域。亚热带季风气候带来温暖湿润的气候,同时气候波动又不大,为微生物的聚集和繁殖提供了独一无二的大环境。四川盆地像一口天然的大窖池,而在川南的泸州正处于这口窖池的盆底。

背靠喜马拉雅山脉,四川盆地有华西雨屏、淡水塔、西南涡等生态优势。而长沱两江又汇聚于泸州,将川江之心包容于此,于是龙泉井水、川南糯红高粱、紫红泥等特有之禀赋,让泸州老窖的酿造形成“天时、地利、人和”的完美共振。

|龙泉井水无色、无臭、透明、微甜,呈弱酸性,富含矿物质和微量元素,有利于酿酒微生物的繁殖和糖化发酵。经专家化验分析,龙泉井水是最优等的酿酒水源,非常适合于酒糟的发酵,以此井之水,可酿造出顶级的美酒。

|龙泉井水无色、无臭、透明、微甜,呈弱酸性,富含矿物质和微量元素,有利于酿酒微生物的繁殖和糖化发酵。经专家化验分析,龙泉井水是最优等的酿酒水源,非常适合于酒糟的发酵,以此井之水,可酿造出顶级的美酒。

北纬28°的微生物气溶胶、五渡溪黄泥中的老菌群、24代酿酒师的技艺传承,共同构成不可复制的“生命共同体”,在酿酒领域,天地仅此一泸州。

而对于窖池,李后强认为:“窖池不仅仅是容器,更是生命体。”

在《老窖学》里,隐藏着一个底层逻辑,那就是解决“为什么窖老酒就好”的问题。

|泸州地区的紫色土壤是由侏罗纪、白垩纪紫色砂岩、泥岩风化而成,富含钙、磷、钾等矿物质以及多种微量元素,具有土质疏松、透气性好、保水保肥能力强等特点。这种土壤条件非常适合高粱、小麦等酿酒原料的生长。以高粱为例,在紫色土壤上生长的高粱,颗粒饱满、淀粉含量高,为酿酒提供了丰富的糖分来源,能在发酵过程中产生更多的酒精和风味物质,赋予白酒醇厚的口感。图源:视觉中国

|泸州地区的紫色土壤是由侏罗纪、白垩纪紫色砂岩、泥岩风化而成,富含钙、磷、钾等矿物质以及多种微量元素,具有土质疏松、透气性好、保水保肥能力强等特点。这种土壤条件非常适合高粱、小麦等酿酒原料的生长。以高粱为例,在紫色土壤上生长的高粱,颗粒饱满、淀粉含量高,为酿酒提供了丰富的糖分来源,能在发酵过程中产生更多的酒精和风味物质,赋予白酒醇厚的口感。图源:视觉中国

“地理环境是浓香的密码。”泸州特有的紫色土富含磷、钾元素,能促进窖泥中产香菌的繁殖;而长江水系的弱碱性水质,则为微生物代谢提供了天然缓冲剂。四川的山水养育了川人,也驯化了窖池里这些看不见的酿酒工匠,川人、川酒与川味都成长于这片土地。

于是在采访中,李后强提出了一个观点:浓香是川味的本质和精华。

“川味的本质不是麻辣,而是浓香”。这一论断源自他对《华阳国志》的考据——书中记载蜀人“好辛香”,而“辛”字的古义并非辣椒的辣,而是指“新鲜谷物被铁器割裂时散发的香气”。

从“辛香”到“浓香”,这是一场跨越千年的味觉革命。

|火锅通常具有浓郁的辣味和丰富的油脂,而浓香酒具有醇厚丰满、香味浓郁的特点,其较高的酒精度可以帮助解辣,同时能够去除火锅食材中的腥味,使口感更加清爽。图源:视觉中国

|火锅通常具有浓郁的辣味和丰富的油脂,而浓香酒具有醇厚丰满、香味浓郁的特点,其较高的酒精度可以帮助解辣,同时能够去除火锅食材中的腥味,使口感更加清爽。图源:视觉中国

火锅、川菜、川剧艺术、“川普”等等,在四川盆地,从讲话到艺术表现形式都带有浓烈的情感色彩。尤其是川菜,加工流程复杂、原料丰富、味道多样、颜色多彩,特别是还有川菜的麻味(花椒)分寸难以掌握,世界独一无二。

“土壤是搬不走的,山水是搬不走的,中华优秀传统文化孕育出的气质和精神更是不会轻易改变的。泸州老窖便是代表着中国理念的白酒,是中国的浓香。”

一方水土养一方之人及一方之酒,泸州老窖的气质根植于中国大地,于是文化传承不断,源远流长。“老窖池”本身,也成了极为珍贵的“活态文物”。

在全球各地的酿酒遗址中,许多仅留下可供“瞻仰”的文化价值。如法国香槟地区17-19世纪因家族传承中断或商业化转型被闲置而废弃的酒窖,如今部分洞穴改造为博物馆或艺术展览空间。

又如西班牙里奥哈于19世纪因根瘤蚜虫灾害和战争影响而“失落”的酒庄。现存的废弃酒窖可见摩尔式拱门和传统陶瓮(tinajas),部分被现代酒庄改造为品酒室。

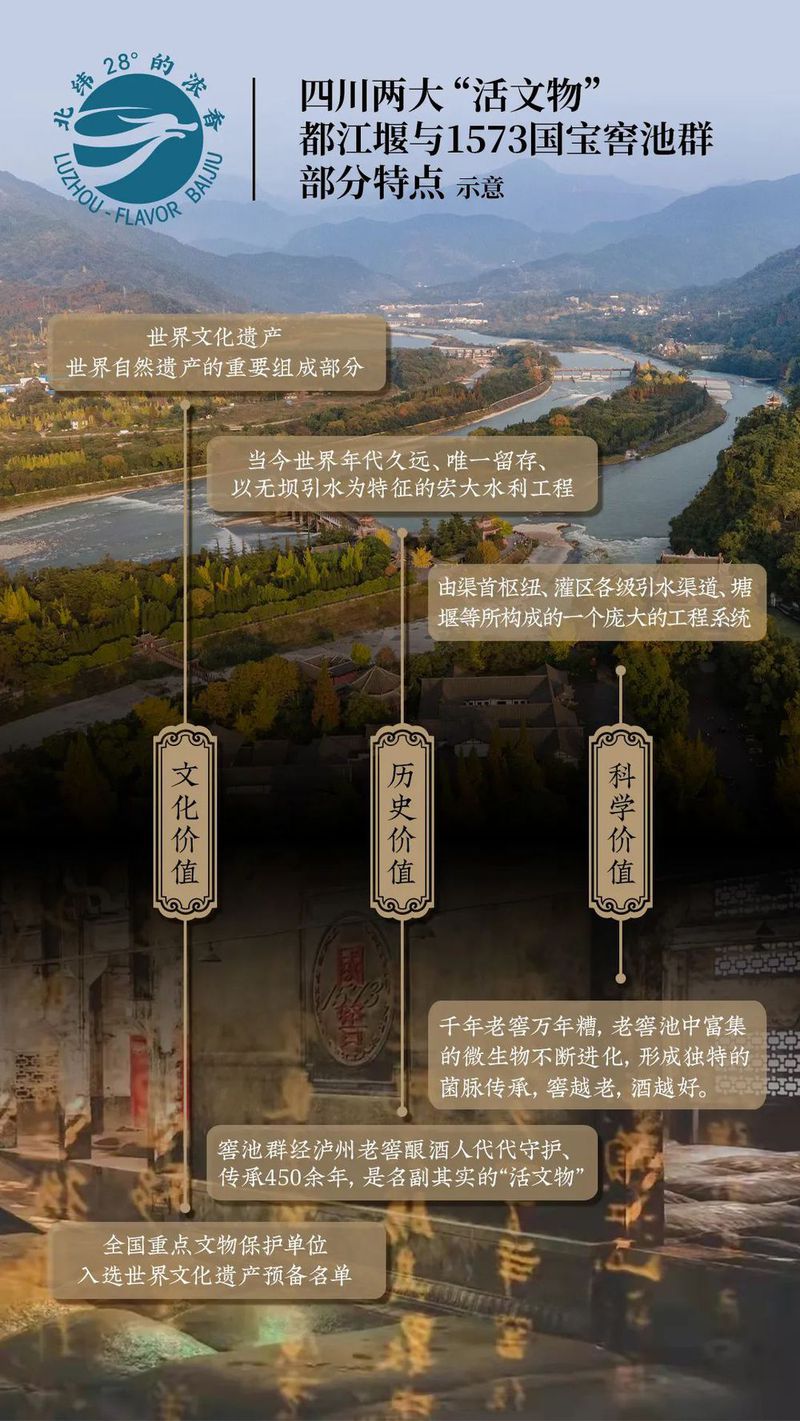

而1573国宝窖池群仍在四百余年间持续酿造,保存着珍贵的使用价值。李后强认为,“这不是简单的文物保存,而是让传统文化在工业化时代持续进化。”

与都江堰一样,1573国宝窖池群是“活着”的文物,是历史与社会的见证者,走过数百年的历史风雨,保留了深厚的底蕴。但保存的最好方式是传承,泸州老窖在窖池的保护上并不仅限于窖池的使用、养护,更投入了大量精力将传统技艺与现代科技进行结合。

“泸州老窖将老窖池保护得很好”李后强如是说。

一边是技术层面的保护,持续对活的微生物系统进行挖掘;另一边是精神层面的传递,让技艺成为良久的记忆。

“从浓香起源地到浓香天下,泸州老窖付出了太多太多,我愿称其为老窖精神。”

当李后强提出“老窖精神”时,我们似乎捕捉到了从《老窖学》这本书中生发出的,极为重要的精神价值。

在他眼中,老窖精神主要有两大含义,一是真正的窖池在几百年中努力“活着”,为满足人们美好生活而服务的自强不息精神;另一则是泸州老窖国窖人坚守700余年文化的传承和奋斗精神。

而这,也正是中华传统文化的重要部分。

从首创大曲、泥窖生香技艺,到获得中国白酒的首枚国际奖章……《老窖学》第十章中,罗列着七百余年来泸州老窖“敢为人先”的创新与奋斗精神。

民国时期,“筱记温永盛酿酒作坊”在时代动荡中坚守,发扬爱国思想,为前线捐款捐物;在抗战时期泸州更作为重要港口的关键时期全力生产,保证重庆的物资安全和酒类军备资源的充足和稳定。

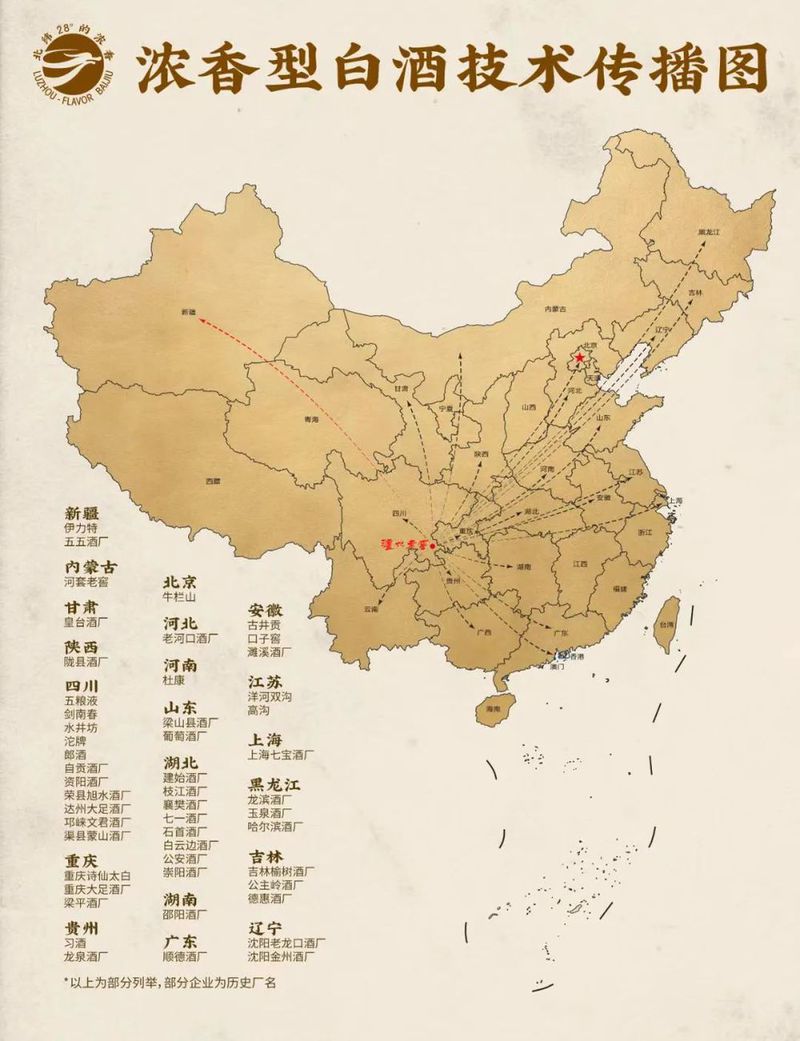

新中国成立后,发展愈发坚实的泸州老窖在首届全国评酒会上荣获“中国名酒”称号。往后数十年,泸州老窖作为酒类技术的“黄埔军校”,在中国白酒发展史上写下了浓墨重彩的一笔。

1957年泸州老窖试点之后,《泸州老窖大曲酒》的出版,奠定了其在中国酒界“浓香鼻祖”的重要地位。20世纪60年代至80年代,泸州老窖创办的酿酒技术培训班又培养了数以万计的技术骨干,为大量酒厂提供了技术支持和指导。泸州老窖以包容的态度对待“学艺”之人,展现着为行业甘于奉献的拳拳之心。

测量老窖的数百年时光,实则在追问文明的韧性。这种思考或许也将延伸至他的下一部著作——从窖池的时空属性探讨中华文明的延续逻辑。“青铜器会锈蚀,竹简会腐朽,但窖池里的微生物,只要人类继续酿酒,就能永生。”

在采访的最后,李后强在一本《老窖学》的扉页上提笔写下“在中国大地上成长”。这是对泸州老窖的高度赞扬,更是对中国白酒未来的期许。

彼时泸州老窖封藏大典隆重举办,“中国白酒出海110周年”的主题让李后强又一次回望1915年太平洋万国博览会,感慨泸州老窖那枚金牌的来之不易。

|1915年,温永盛三百年老窖大曲酒(泸州老窖前身)在万国博览会上斩获金奖,首次让世界领略到了“中国浓香”的醇厚魅力。山止川行,风禾尽起。110年后,“浓香鼻祖”泸州老窖乘风破浪,将浓香美酒带向世界各地,不断书写浓香出海新篇章。

|1915年,温永盛三百年老窖大曲酒(泸州老窖前身)在万国博览会上斩获金奖,首次让世界领略到了“中国浓香”的醇厚魅力。山止川行,风禾尽起。110年后,“浓香鼻祖”泸州老窖乘风破浪,将浓香美酒带向世界各地,不断书写浓香出海新篇章。

在此之前,国际蒸馏酒界尚未有中国白酒的一席之地,而这枚奖牌标志着白酒首次被世界认可。在地理空间和文明阶段的多重差异下,那是用东方话语讲述人类故事的关键节点。

李后强曾在论文中提到:中国白酒酿造技术代表世界最高水平,白酒中的生物活性成分也是世界上其他蒸馏酒望尘莫及的。随着科研进步,中国白酒中更多的生物活性成分及其健康功效的面纱将被逐步揭开,让世界真正了解中国白酒、认可中国白酒、喜欢中国白酒,从而放心、从容、正确地品鉴中国白酒。

正是因为如此,在《老窖学》的后记中,他提到,“随着中国消费者对高品质白酒需求的增加,国际市场对中国白酒认知度的提升,老窖学的有关知识将为‘地球爱上白酒’提供有力的援助。”

|四川省委省政府决策咨询委员会副主任、成都市社科联主席、四川省社科院教授李后强(左二)在2025年泸州老窖“生命中的那坛酒”活动中分享《老窖学》创作背后的故事。作为国内首部系统研究中国白酒老窖池的学术专著,《老窖学》的出版,不仅是对泸州老窖700余年浓香白酒传统酿制技艺的致敬,更是中国白酒文化传承与创新的重要里程碑。

|四川省委省政府决策咨询委员会副主任、成都市社科联主席、四川省社科院教授李后强(左二)在2025年泸州老窖“生命中的那坛酒”活动中分享《老窖学》创作背后的故事。作为国内首部系统研究中国白酒老窖池的学术专著,《老窖学》的出版,不仅是对泸州老窖700余年浓香白酒传统酿制技艺的致敬,更是中国白酒文化传承与创新的重要里程碑。

根植大地,走向世界,中国白酒是一场关于时间、空间与文明的对话。唯有将科学精神与人文情怀熔铸一体,才能在变化的世界中,书写出属于白酒的确定性答案。

或许中国白酒的故事正在翻开崭新的,属于浓香的一页。

参考文献:

[1]李后强、刘淼.老窖学[M].中国轻工业出版社.2025

[2]李后强.中国白酒“周期说”.[J].当代县域经济.2023.2

[3]李后强.让双城经济圈中的川菜走向世界.[J].当地县域经济.2021.12

1.《老窖学》以跨学科视角重新定义了中国白酒的酿造科学,将传统窖池从文化符号升华为一个动态的生命系统。李后强教授突破单一学科局限,用非线性科学理论将窖池视为"四维时空中的生命体",提出微生物群落如同"交响乐团"的协同演化模型——老窖的珍贵性不仅在于450年不间断使用的物理载体,更在于其中微生物群落通过长期共栖形成的超稳定代谢网络。

2.《老窖学》通过“九度视角”理论系统论证了泸州作为浓香型白酒原产地的地理必然性。四川盆地特殊的封闭性地形构成天然发酵场域,而泸州处于盆地底部的地理位置,使其兼具亚热带湿润气候、长沱两江交汇的水文优势、紫红泥土壤的矿物富集等复合条件,形成酿酒微生物的"黄金培养皿"。

3.《老窖学》最具颠覆性的贡献在于提出"活文物"理论——与法国香槟区博物馆化的废弃酒窖不同,泸州1573国宝窖池群持续酿造450年的奇迹,展现了中华文明"生生不息"的传承智慧。书中将窖池比拟为"微生物永动机",指出其生命力来自双重进化:物理层面是酿酒师对窖泥菌群的世代驯化(如"窖养糟、糟养窖"的循环体系),文化层面则体现为泸州老窖从民国抗战捐输到当代技术输出的社会担当。

【单选题】《老窖学》以跨学科视角重新定义了中国白酒的酿造科学,将传统窖池从文化符号升华为一个动态的生命系统。下列选项中,书中观点与学科对应不一致的是( )。

A.九度视角——地理学

B.窖池微生物——单一微生物学

C.老窖精神——文化学、社会学等

D.师徒相承、口传心授——民俗学

本文系「北纬28度的浓香」原创

未经账号授权禁止随意转载

原文转载回复【转载】联系授权