糖酒快讯 ▶ ▶ ▶

国际顶刊揭秘窖泥微生物“黑箱”,泸州老窖科学诠释“老窖出好酒”

泸州老窖用最新成果,再度印证“老窖出好酒”中国智慧

文 | 甘雅婷

近日,中国白酒最新科研成果再次登上食品科学领域顶级学术期刊。

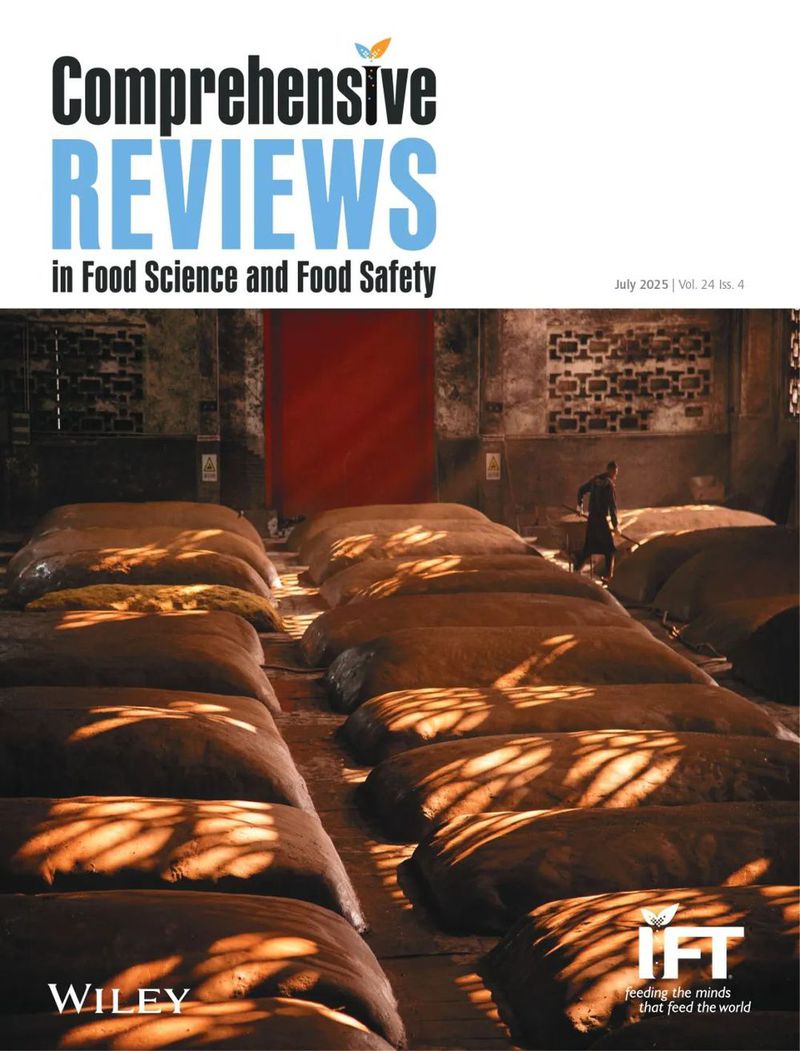

由四川大学·江南大学先进酿造联合创新中心许正宏教授团队与泸州老窖国家固态酿造工程技术研究中心沈才洪主任团队联合撰写的题为“Strong-Flavor Baijiu Pit Mud Microbiome in the Context of Modern Industry: From a Black Box Under Empiricism to the Gradual Revelation of Microbial Ecosystems”(《工业浓香型白酒窖泥微生物组:从经验黑箱到生态揭秘》)的综述,作为封面文章登上国际权威期刊《ComprehensiveReviews in Food Science and Food Safety》(《食品科学与食品安全综述》)(Q1,中科院1区,IF2024=14.1,IF5=17.8)。

这不仅仅是一篇高水平的学术论文,更是国内首次以微生物生态系统的整体视角,对浓香型白酒核心酿造要素“窖泥微生物”的研究进行的一次系统性梳理与总结。它用现代生命科学的最新认知,再次为“老窖才能出好酒”这一流传千年的酿造法则提供了坚实、系统的科学注解,也标志着泸州老窖及其合作团队在窖泥微生物研究领域达到了新的高度。

科技之光

照亮千年窖池的“黑箱”奥秘

这篇发表在国际食品顶尖期刊的封面综述,超越了以往基于经验的“黑箱”状态,首次系统性地将窖泥视为一个复杂而精密的微生物生态系统进行剖析。研究团队总结了窖泥中微生物群落的组成规律、协同作用,以及微生物生态在漫长的岁月中,特别是在连续不间断使用的老窖环境中的形成、演化、稳定的过程,还特别强调了从“因果”角度解析微生物群落形成的驱动力。

17.8的高影响因子,不仅是对其学术价值的国际认可,更彰显了该研究在全球食品科学领域的重大影响力。

在当前白酒行业加速迈向现代化、标准化、统一化的进程中,这篇综述如同一座灯塔,为未来产业升级提供了宝贵的理论基石、清晰的发展思路和前瞻性的研究方向,具有承前启后、继往开来的深远意义。

而对窖泥微生态系统的科学研究,也是泸州老窖科研体系在酿酒微生物基础研究与工程应用领域持续攀登高峰的缩影。

同月,又一篇高影响因子论文的发表,再度印证了泸州老窖在酿酒微生物研究领域的权威与引领。四川大学·江南大学先进酿造科技创新中心许正宏、迟原龙教授与泸州老窖国家固态酿造工程技术研究中心沈才洪主任团队在国际食品领域顶级期刊《Trends in Food Science& Technology》(Q1Top,中科院1区,IF:15.4)发表另一篇题为“Microbial Engineering for Baijiu Quality Enhancement: Insights and Perspectives(《微生物工程赋能白酒品质升级:洞察与展望》)”的综述性论文,强调了微生物群落的动态演替和相互作用机制对稳定白酒酿造过程和塑造酿造微生物群落结构的重要性,并提出了构建合成微生物群落的方法及其在白酒生产中的应用前景,为中国白酒现代化研究提供了关键的理论参照系和技术发展路线图。

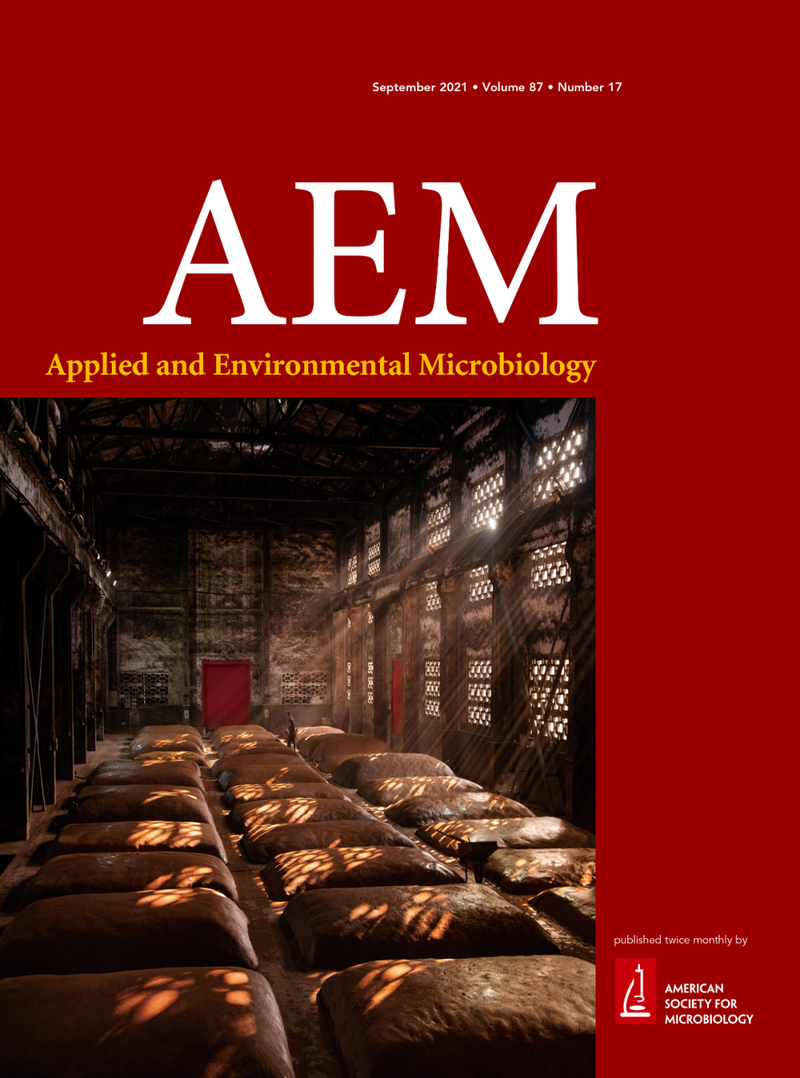

回溯至2021年,同样是许正宏教授团队与泸州老窖合作的研究成果登上微生物领域经典学术期刊《Applied and Environmental Microbiology》(《应用与环境微生物学》)封面,该杂志被Special Libraries Association(《专门图书学会》)评选为“过去100年中最有影响力的100份杂志”之一。

这也是我国传统酿造行业对国宝级文物的研究成果首次刊登在国际权威学术期刊封面。相关成果揭示了不同窖龄窖泥中微生物群落的分布和组成差异的显著性,发现经过长时间连续不间断地使用,窖泥中的微生物受到长时间生产驯化,逐渐由“散乱无序”演变成“模块清晰、功能协同”的稳定菌群结构,促进窖泥自然老熟。这一研究结果再次印证了“窖龄老,酒才好”这一浓香型白酒经典酿造法则。

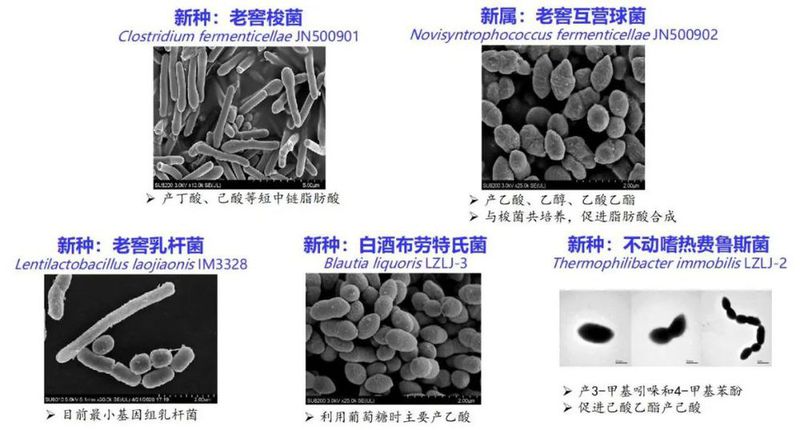

在科学解码“老窖出好酒”的过程中,研究团队也揭开了泸州老窖窖泥中独有微生物的神秘面纱——

泸州老窖与中科院微生物所、江南大学等高校院所合作,从老窖泥中分离出5株泸州老窖独有的新菌属/种。2019年发现的新菌种“老窖梭菌”(Clostridium fermenticellae)、“老窖互营球菌”(Novisyntrophococcus fermenticellae),这是白酒行业首次以企业命名微生物新种。2022年发现最小基因组乳杆菌:“老窖乳杆菌”(Lentilactobacillus laojiaonis),引发全球发酵领域关注。

以上重大科技成果,无不指向同一个核心结论:连续不间断使用的老窖池及其成熟的微生态系统,是酿造顶级浓香型白酒不可替代、最珍贵的核心资产。

“一旦窖池中断使用,微生物群落便会崩解重组,数十年积累的产香能力将付诸东流。”正如该综述的第一作者、江南大学博士梅军兰所言,“泸州老窖窖池群的连续性,是其白酒品质不可复制的核心密码。”

作为白酒行业的“浓香鼻祖”和领军企业,泸州老窖拥有行业数量最多、历史最悠久、且全部被列为全国重点文物保护单位的百年以上古窖池群。这些“活文物”所承载的独特微生物群落,是泸州老窖卓越品质的基石,也赋予了其在窖泥微生物研究上得天独厚的资源优势和无可争议的权威性。

正是通过对自身“国宝”资源的持续深入研究,泸州老窖不仅守护了传统酿造的精髓,更以科技之光揭示了其背后的科学本质,引领了整个白酒行业对核心酿造机理的认知深度和科研方向,牢牢占据着科研创新的制高点。

何以引领?

透视泸州老窖的科研硬实力

泸州老窖持续引领行业科研创新的核心底气,源于其以战略前瞻眼光构筑的“体系化创新生态”。这一生态深植于企业核心资产,以雄厚平台、顶尖人才、协同网络、攻坚项目为支柱,驱动着从窖泥微观世界到产业宏图的全方位突破。

而对科技创新拥有超前战略认知的泸州老窖,也是行业内最早系统布局科研创新的企业之一。这种“敢为人先”的前瞻性,使其确立了显著的科研先发优势:

早在上世纪60年代,泸州老窖即承担国家十年规划项目,最早对窖泥微生物进行科学探索,初步揭开百年老窖出好酒的奥秘。

进入新时代,泸州老窖持续强化创新驱动。“十四五”期间研发投入超10亿元,构建并完善了以平台、人才、项目、转化为核心的创新体系。相较于同行头部企业,其在科技创新体系化建设上起步更早、布局更系统,为其长期领跑奠定了坚实基础。

强大的科技创新能力,也离不开科技创新平台的支撑。泸州老窖构筑了一系列覆盖基础研发、人才培养、工程转化、多维度的科技创新平台体系,总数达24个。其中,国家固态酿造工程技术研究中心作为行业唯一的国家级工程技术研究平台,发挥着核心引擎的作用。

此外,泸州老窖还建起了一支结构合理、实力雄厚的“金字塔型”科研人才队伍,堪称行业最强科研军团。为了给科研人员提供最好的“战场”,公司斥资超2亿元建成了总面积达2.9万平方米的高水平研发实验室,配备了900余台(套)国际先进的科研仪器设备,并围绕产业链建设了7大中试及产业化基地。2025年上半年正式开启的泸州老窖科技馆,更是泸州老窖雄厚科技实力的集中展示与最新象征。

为了最大化激发创新活力,泸州老窖还积极推进产学研融合:与38家顶尖高校、19家知名科研院所及企业建立紧密合作关系,共同组建了18个联合研究机构,累计开展164项横向合作课题,编织了一张强大的“协同创新网络”。本次荣登国际Top期刊的窖泥微生态系统性综述,正是这一协同网络深度融合、联合攻关结出的标志性硕果。

泸州老窖的科研布局紧密围绕固态酿造白酒产业的核心需求,前瞻性地在现代农业、酿造微生物、智能酿造、风味与健康等九大关键方向展开体系化、全产业链技术攻关。科技项目是驱动这一综合性创新体系的核心抓手。截至目前,公司已累计开展各级各类科技项目500余项,其中承担国家级项目18项,为系统性突破奠定了坚实基础。

正是由于构建了从平台、人才到产学研等系统性的科研机制,覆盖了从基础研究、应用开发、技术转化全链条的科研体系,泸州老窖才得以持续产出多层次、高质量的科技成果,已形成专利、论文、标准、奖励等重要科技成果共2000余项:获科技奖励100余项,含国家科技进步二等奖1项、四川省科技进步一等奖5项;取得发明专利246件、实用新型专利393件;发表1500余篇论文;主导或参与国家、行业、团体、地方标准112项,成绩斐然。

而最新国际顶刊封面综述的发表,可以说就是泸州老窖“体系化科研机制”下孕育的“体系化成果”。它超越了单一技术点的突破,对窖泥微生物进行了全景式的系统梳理与总结,不仅深度揭示了“老窖出好酒”的科学本质,更清晰地勾勒出产业升级的路径图,诠释了泸州老窖作为行业科研引领者,在构建系统认知、提供宏观指引方面的综合实力与使命担当,更巩固了其在浓香型白酒领域科研引领者、标准制定者和品质标杆的领先地位。

从历史深处走来的泸州老窖,脚下是沉淀了四个多世纪酿造智慧的“国宝窖池群”,肩上扛着“浓香鼻祖”的荣耀与责任。 未来,泸州老窖将继续以科技创新为支点,持续撬动中国白酒产业向高端化、智能化、绿色化跃迁。

来源 | 糖酒快讯(ID:tjkx99)

本文为【糖酒快讯】原创文章,欢迎转发、分享,未经授权禁止转载或改编,如需转载请后台申请。