在北方酿出高品质酱香酒,

可以靠科学,以创新求品质。

文|好酒地理局

每一块曲砖的诞生,既承载着千年酿造智慧,也孕育着时代的技术革新。

近日,芦台春凭借自主研发的“双脊回旋式曲房结构”荣获国家实用新型专利(申请号:CN202411556526.8),这不仅是一项技术成果的认证,更是北方酿酒人对自然规律与科学原理长期探索的结晶。

在那座看似普通的曲房里,温度与湿度的呼吸、微生物的生长与演化,都在被重塑,一场关于“如何让曲房会呼吸”的故事,就此展开。

一块曲砖的诞生

白酒作为中国传统发酵工业中最具代表性的产物之一,在我国发酵产业体系中占据举足轻重的地位。而在其复杂的酿造体系中,大曲不仅是糖化与发酵的核心驱动力,更是功能微生物、关键酶系及风味前体的重要载体。

在悠久的酿造史中,曲的发明与应用被视为中国发酵技术最重要的创新之一。正因如此,自古便有“曲为酒之骨”之说。

发酵温度是影响大曲品质的关键因素,它不仅决定微生物群落结构与功能酶系组成,也直接塑造白酒的香型特征。根据发酵过程的最高温度,大曲一般分为三类:

高温大曲(60–70°C):多用于酱香型白酒

中温大曲(50–60°C):多用于浓香型白酒

低温大曲(40–50°C):多用于清香型白酒

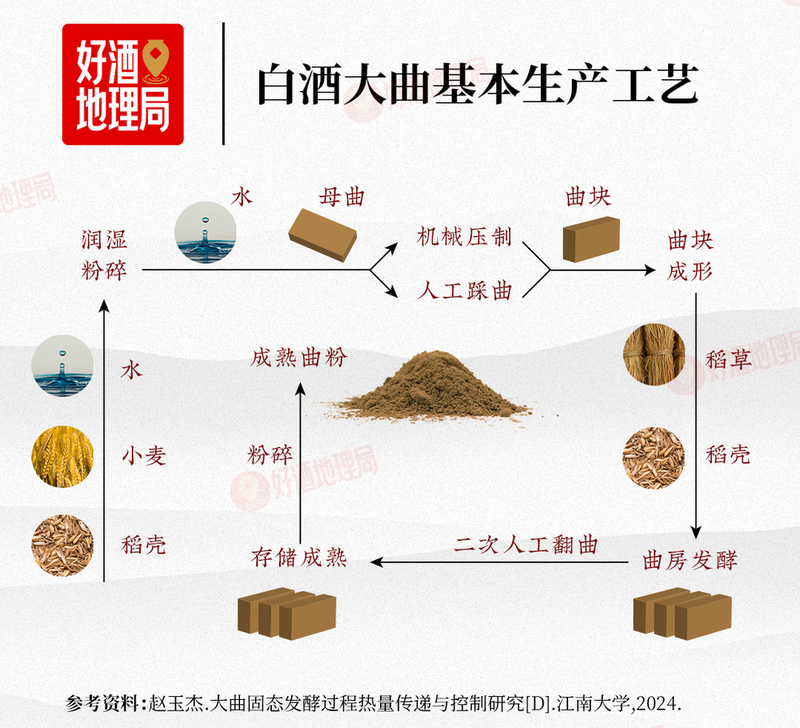

传统大曲发酵周期约30天,高温大曲可延长至45天。其工艺流程包括原料选择与配比、粉碎拌料、压制成型、入室培养及曲块贮存五个环节。

制图@好酒地理局

以酱香型白酒为例,其核心发酵剂——高温大曲(HTD)采用堆积式固态发酵。

中国科学院于今年5月在《Food Chemistry: X》发表的研究提出,40天发酵过程中,曲堆内部温度与氧气分布形成明显分层,最终生成白曲、黄曲与黑曲三种类型。

上层曲砖由于最接近空气,通风良好,其温度始终最低,水分蒸发最快。这种相对凉爽、干燥、富氧的环境,抑制了乳酸菌的厌氧产酸,使得上层曲的酸度最低、pH值最高。

这样的微环境特别有利于好氧的霉菌和芽孢杆菌的生长。这些微生物具有强大的产酶能力,尤其是糖化酶和液化酶活性在所有层次中最高,这为后续白酒发酵的糖化过程提供了核心动力。

同时,上层曲中富集的这些微生物也是产生吡嗪类、酯类等挥发性风味物质的关键贡献者,使得上层曲的总体风味物质含量最高。其外观因水分快速散失和特定的微生物群落(如霉菌菌丝)而呈现白色,故称为白曲。

图源@芦台春

与之相反,中层曲砖处于曲堆核心,通风最差,热量积聚最严重,形成了持续高温、高湿、厌氧的极端环境。高温促使耐热的真菌和细菌成为绝对优势菌群。

同时,厌氧环境极大地促进了乳酸菌的发酵活动,产生大量乳酸,导致中层曲的酸度达到最高、pH值降至最低。

这种持续的高温、高酸环境对微生物群落产生了强烈的选择压力,也引发了剧烈的美拉德反应等非酶褐变,使得曲块颜色最深,呈现黑色,故称为黑曲。尽管其酶活性较低,但其微生物群落是形成某些独特风味化合物的关键。

下层曲砖的微环境条件介于上、中层之间,其温度和湿度适中。其微生物群落组成与中层更为相似,但仍保有自身特性,会富集一些特定菌种。其外观通常呈现黄色,故称为黄曲,在酿造中常起到协调和平衡的作用。

综合来看,高温大曲的品质与功能源于曲堆内部温度梯度和微生态的自然分化,而这一切的基础,正是曲房的温度与湿度环境。

▎芦台春自主研发的高温大曲在自然发酵中生成天然可卡醛,贯穿制曲、酿造、原酒全过程,赋予酒体独特的烘焙香气。图源@芦台春

地域气候也进一步塑造了各产区特有的曲房生态。例如,茅台镇温暖湿润,年均湿度超过70%;而天津宁河区芦台镇气温波动大、湿度约60%。这种差异直接影响曲房微生物的结构与活性。

长期以来,曲房温湿度的调控主要依靠人工开关门窗与翻曲操作,易受季节与环境变化影响,造成批次间品质差异。

芦台春团队在不断探索中认识到:要稳定酒曲品质,必须让曲房成为一个可控、恒定的微生态系统。只有精准调控曲房的温度与湿度,才能为功能微生物提供最理想的生长环境,于是在芦台春酿造有限公司总经理李继齐的带领下,团队研发出双脊回旋式曲房结构。

这种曲房有何奇妙之处?

曲房里的呼吸

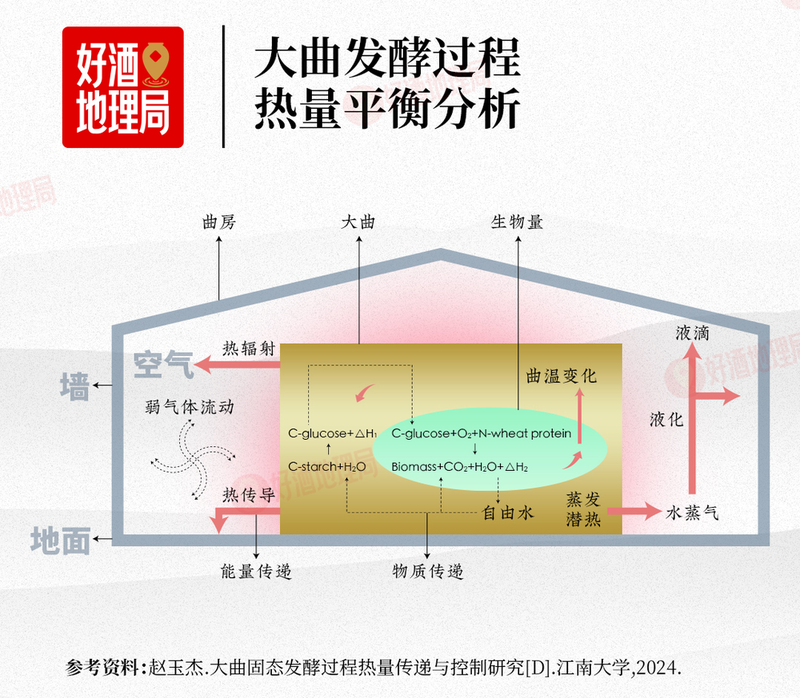

大曲的自然发酵是一个典型的放热过程。在曲房体系中,大曲本身可被视为一个“生物内热源”。

微生物在生长、繁殖和代谢过程中不断释放能量,其中一部分用于维持自身生命活动,剩余部分则以热量的形式散发出来。由于固态发酵体系散热受限,这些热量往往在曲堆内部不断累积,形成显著的温度梯度,并反过来影响微生物群落的演替与代谢。

制图@好酒地理局

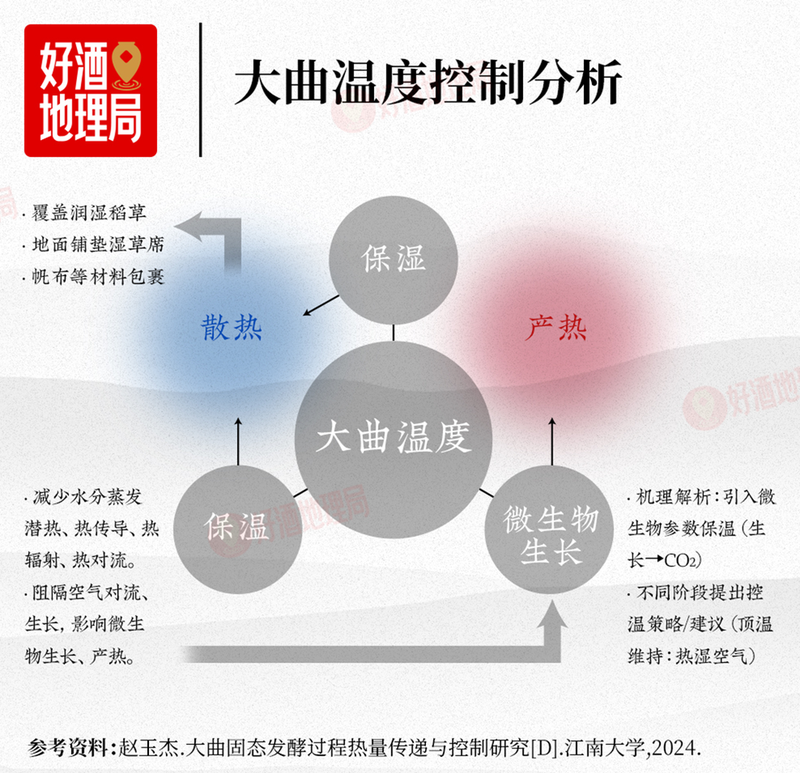

在实际生产中,传统制曲往往从保温与保湿两方面调控曲房温度。然而,这一策略主要着眼于“减少散热”,却忽略了“产热调控”的角度。

水分蒸发会带走大量热量,尽管通过覆盖润湿稻草、草席或帆布等方式可以减少热量散失,但这些操作同时也阻碍了空气流通,限制了大曲的好氧发酵与氧气供应,导致微生物产热能力下降,与顶温维持形成矛盾。

此外,单纯的保温措施也无法彻底避免热量流失。

制图@好酒地理局

因此,制曲过程的关键在于在产热与散热之间找到动态平衡,而通风供氧、促进适度产热,是延长顶温维持时间、稳定曲质的重要途径。

芦台春团队研发的“双脊回旋式曲房”结构,就是为了让曲房能像一个会“呼吸”的系统一样,自动调节温度和湿度,为酒曲的发酵创造最理想的环境。

它的核心思路是:通过“双脊”屋顶、“回旋廊”缓冲空间和多层通风系统三大设计,让曲房内部形成一个稳定、可控的微生态空间,不再受外界气候变化的干扰,从而让酒曲品质更加稳定、风味更纯正。

● “双脊”屋顶——顶部的天然调温器

曲房屋顶采用上下两层结构:底层屋脊铺设芦苇帘,芦苇的天然透气、防潮性能能让曲房与外界空气进行柔和的交换,帮助保持内部湿度稳定;上层屋脊则用砖瓦封顶,起到遮风挡雨的作用。

上下两层之间形成一个空气夹层,既能阻挡外界气候的直接影响,又能缓慢调节曲房顶部的温度与湿度,像一个“缓冲带”,为酒曲发酵创造了更温和、稳定的顶部微气候。

● “回旋廊”——空气进入曲房前的缓冲区

在曲房外墙与曲房之间,芦台春设计了一个回旋廊。

这条廊道相当于“空气缓冲区”:它能让外界空气在进入曲房前先“过渡”一下——冬天被预热、夏天被降温;同时还可让湿度得到初步平衡,避免外界冷热、干湿的剧烈变化直接冲击曲房内部。

此外,回旋廊还能减少外界杂菌的进入,为曲房内部的有益微生物提供更稳定的生长环境。

● 多层通风系统——让空气循环更聪明

为了实现精准调控,曲房配备了一套多层次、可协同的通风系统。

曲房内窗:直接调节房内的温度和湿度;屋脊间调控窗:设置在双层屋顶之间,用于柔和地调节内部环境;外墙调节窗:与外界空气相连,是主要的进风或排风通道;上下通风口:分布在曲房墙体和外墙底部,让空气从下部进入、从上部排出,形成自然的上升气流。

操作人员可以根据季节和气候变化灵活开关不同组合的窗户和通风口——冬天注重保温,夏天加强通风,让曲房始终保持在最合适的温湿范围。

● 汽回收系统——让湿度更可控

曲房顶部设置了收水室和收水窗孔,用于收集发酵过程中产生的水汽。

这些装置不仅防止水汽大量排出导致湿度波动,还能将冷凝水重新回收利用,维持曲房内的湿度平衡,避免因空气过湿或过干而影响微生物的活性。

● 整体布局——空气流动更高效

每个曲房都被设计成长方形,门与窗户相对布置,能形成“狭管效应”,在需要时加快空气流动速度,提升通风效率。

这种布局让空气循环更顺畅,使整个曲房内的温度和湿度分布更加均匀。

通过这一系列设计,芦台春实现了让曲房“自己会调节”的目标,在冬天保温、夏天降温,在干燥时保湿、在潮湿时通风。

▎这项专利的发明,不仅提升了酒曲的稳定性与纯净度,更从源头上为酒体风味的精准把控提供了关键技术支撑。图源@芦台春

这样的曲房为酒曲提供了一个恒温、恒湿、恒稳的微生态环境,使微生物能持续健康地生长,酶活力更强,酒曲品质更高。

“这项专利的发明,不仅提升了酒曲的稳定性与纯净度,更从源头上为酒体风味的精准把控提供了关键技术支撑,对保障芦台春酒体品质起到了至关重要的作用。”

芦台春认为,这项创新让传统制曲从“靠天吃饭”迈向“科学可控”,让酿造过程更加精准高效。而对于创新这件事,芦台春不会停下脚步。

北派酱酒的创新定力

“不同地区的酱香大曲,差异很大。要在这样一个北方城市酿造酱酒,要付出很多努力。”

在今年9月举办的#中国白酒科学文化考察走进芦台春 活动中,酒业泰斗、周恒刚酿酒科学文化研究院理事会顾问季克良的一句话,道出了北派酱酒的难处。

▎季克良与考察团在芦台春文化产业园,深入了解芦台春从原料精选、传统工艺到现代科技的全产业链体系。摄影@好酒地理局

北方干燥多风、四季分明,气候变化快、温湿度跨度大,这对依赖“雨热同期”气候的酱香酒来说,几乎是“逆天而行”。六十多年来,芦台春酿酒人始终在探索,怎样在北方气候里,让酱香稳得住、香得出。

这不是靠一两次灵感能解决的问题,而是一场从底层逻辑出发的系统性工程。李继齐说,企业这些年的创新,并非突发奇想,而是“从最基础的事做起”:打好科研根基,补齐检测短板,搞清楚每一瓶酒背后的科学依据。

上任以来,他主导建设国家级实验室,引进精密检测设备,与天津科技大学展开深度产学研合作,逐步建立起覆盖曲块、菌群、发酵过程和酒体成分的系统数据库。实验室通过了国家CNAS认证,芦台春也成为天津首家拥有此资质的白酒企业。

▎芦台春投资近千万元建成国内第六家国家级白酒实验室,并先后通过国际互认的CNAS和国内权威CMA双认证,成为白酒行业在品质管控上最早与国际标准接轨的企业之一。摄影@好酒地理局

这些“看不见”的投入,换来了酒质的稳定,也换来了北派酱酒在行业内新的话语权。

在李继齐看来,芦台春的创新精神,其实是延续了白酒一代宗师周恒刚留下的科学态度——凡事要有依据,要讲原理,不凭经验拍脑袋。他常说,创新不是抛弃传统,而是让传统在科学支撑下更精准、更可靠。

在制曲环节,这种科学精神体现得最彻底。芦台春研发的“双脊回旋式曲房”结构,是为了解决北方制曲“难稳温、易干裂”的老问题。双层屋脊之间形成自然气流回旋区,通过导水和控湿系统,使曲房保持恒定湿度与温差。

这项专利不仅提升了酒曲的稳定性与纯净度,也为酒体风味的精准把控奠定了基础。

在芦台春,制曲温度的火圈控制被量化到每两度,发酵时的堆积厚度、翻曲次数、时间间隔,都有详细记录。传统经验变成了数据,靠手感的“师傅技”,变成了可复制的“工艺体系”。

摄影@好酒地理局

芦台春在微生物研究上也走得很深。科研团队从酒醅中分离出耐高温、产酯能力强的维克汉逊酵母W4,以及能生成坚果香、麦芽香的解淀粉芽孢杆菌。它们让北派酱香更具层次、更有辨识度。另一株布拉迪酵母则兼具耐酸、耐热特性,在高温环境下仍能生成丰富香气物质,是提升酒体醇厚度的重要因素。

酿北派酱酒,总得比别人多费些心思。这是现实的要求,也是芦台春人心里不言而喻的坚持。

这些年来,芦台春陆续申请并获得多项国家专利,内容涵盖制曲、通风结构、微生物利用和风味调控;近期芦台春还通过了《咖啡风味酱香型白酒》和《北酱酒海年份酱香型白酒》两项团体标准的审定。它们构成了芦台春的“技术护城河”,也标志着北派酱酒的科学体系正在成形。

对整个行业而言,这些专利的意义不只是技术突破,更在于树立了一种路径——在北方酿出高品质酱香酒,可以靠科学,以创新求品质。

创新是件很慢的事,要耐得住寂寞。

如今的芦台春,依然保留着老酒厂的模样:砖墙、曲房、窖池。但走进去,你能看到传统工艺与现代科技在同一个空间里共存、互补——这就是芦台春的“北派逻辑”。

制图@好酒地理局

“我认为芦台春还有潜力走得更好一些。”季克良评价道。

这份潜力,不在市场上,而在创新的定力里。

做北派酱酒,没捷径可走。芦台春靠的,不是天时地利,而是每一位酿酒人心里的那股韧劲——多一点思考,多一点实验,多一点坚持。

正因为这份执着,北派酱香才有了自己的根与魂。

要搞好北派酱酒,就得这么拼。

参考资料:

[1]赵玉杰.大曲固态发酵过程热量传递与控制研究[D].江南大学,2024.

[2]韦宇华,朱海燕,文章,等.从曲房到厂区:高温大曲发酵与酱酒厂区微生物生态研究[C]中国菌物学会.中国菌物学会2025年学术年会论文摘要——学生组.中国科学院微生物研究所真菌学国家重点实验室;中国科学院大学生命科学学院, 2025:14.

[3]Yu-Hua Wei, Zhang Wen, Shang-Jie Yao, et al., Tempo-spatial dynamics of physicochemical properties and microbial communities in high-temperature Daqu during the fermentation process, Food Chemistry: X, Volume 29, 2025, 102815, ISSN 2590-1575.

[4]王佳丽,胥强,路程顺,等.芦台春酱香型白酒酿造过程中真菌菌群多样性及代谢分析[J].中国酿造,2024,43(04):45-52.

你怎么看芦台春新专利?

欢迎文末评论、点赞、分享!

封面图来自芦台春

【好酒地理局】原创,欢迎联系授权转载

合作/转载/投稿/咨询,公众号回复关键词

15688579119(手机同微信)