文|浓香文酿团队

泸州,身倚江河,头枕青山。2000多年的酿酒历史,如同一部厚重的史书,娓娓诉说着这里的诗酒风华。从秦汉时期的酿酒萌芽,到唐宋时期的酒业兴盛,再到明清时期的酒坊林立,泸州的每一寸土地都浸润着酒香的记忆。

正因为基因里自带酒香,又有着源远流长的酒文化积淀,泸州酒业高质量发展势头强劲。

3月27日,第二十二届中国国际酒业博览会即将大幕开启,这项以“举杯中国·品味世界”为主题的世界酒类盛会,让泸州这座充满酒香的历史名城再度吸引世界目光。

酒以城名,城因酒兴。这坛岁月酿成的美酒,如同一首奔腾浩荡的历史壮歌,值得细细品味;这座历经千年沉淀的古城,恰似一幅波澜壮阔的文明长卷,尤需慢慢鉴赏。

酒城泸州,由何而来?

民族学家任乃强先生认为:“若以四川盆地与黄土之黄河平原比则无亢旱之虞,与冲击之江浙平原比则无卑湿之苦,与三熟之广东平原比则无水潦之患,与肥沃之松辽平原比则无霜冻之灾。”

地处四川盆地南缘的泸州城,属亚热带季风气候,四季分明,冬无苦寒。且在地理空间上南北跨度大,导致历史上的城址选定极其复杂,有着“三迁泸城”之说。

泸州城的三次选址,不仅在两千多年泸州文明的发展中留下深刻印记,更在中国城市史上占有一席之地。

泸州地处川东南平行褶皱岭谷区南端,涵盖盆地与高原的过渡地带,属于传统的西南山地城市。境内河流众多,长沱两江跨境穿行而过,南、西、北三面均为江水环绕。

长江和沱江在流经泸州时,不断侵蚀两岸的岩石和土壤,同时携带大量泥沙。在交汇处,由于流速减缓,泥沙沉积,逐渐形成了稳定的河道和夹角地形。

|泸州城位于长沱两江交汇的半岛上,除了城市西面与陆地相接,背枕忠山,其余三面皆为江水环绕。北部为沱江,东部与南部紧邻长江。图源:视觉中国

|泸州城位于长沱两江交汇的半岛上,除了城市西面与陆地相接,背枕忠山,其余三面皆为江水环绕。北部为沱江,东部与南部紧邻长江。图源:视觉中国大江大川的阻隔,使泸州在早期形成相对封闭的地理格局。

以长江为界,早在秦汉时期,泸州南部的山地河谷就广泛分布着濮、羿、僚等部族的先民。

在这片环境复杂的广袤区域,众多少数民族据山为险,对华夏王朝在西南的统治造成巨大威胁。

直至秦国灭蜀之后,张仪在江州筑城,泸州正式被纳入中央王朝建置。

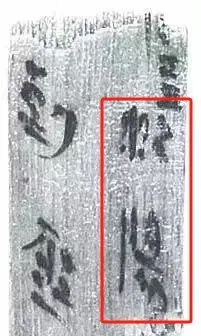

从湖南省湘西州龙山县的里耶镇发掘出来的木简《里耶秦简》里,赫然有着“江阳”的记载。

|这个珍贵的木简上,不仅写着江阳二字,而且还有一个叫閒阳的里名(里是古代最低级的管理层级,里有里正),于是,江阳简的横空出世,这一下不仅确定了秦代就有了江阳县,而且还有一个小小的閒阳里。

|这个珍贵的木简上,不仅写着江阳二字,而且还有一个叫閒阳的里名(里是古代最低级的管理层级,里有里正),于是,江阳简的横空出世,这一下不仅确定了秦代就有了江阳县,而且还有一个小小的閒阳里。由于“里耶秦简”最早的纪年是秦王嬴政二十五年(公元前222年),最迟是到秦二世二年(公元前208年),因而从现存简牍的情况看,江阳县最迟在公元前208年设立,距今已达2227年之久。

这一时期,泸州凭借川、滇、黔、渝四地交界的特殊区位,独具北控长江,南御泸夷的战略地位。

|泸南边古道,有史以来就与巴蜀古道相接相通,成为西南边的交通中心和枢纽。秦汉时期的入巴蜀五尺官道(灵关道、蜀身毒道、僰道、石门道、荔枝贡道),是国家中央政权主要的军事道、驿传邮道和南北丝绸之路干线的延伸。

|泸南边古道,有史以来就与巴蜀古道相接相通,成为西南边的交通中心和枢纽。秦汉时期的入巴蜀五尺官道(灵关道、蜀身毒道、僰道、石门道、荔枝贡道),是国家中央政权主要的军事道、驿传邮道和南北丝绸之路干线的延伸。自西汉开始,历代王朝通过修筑官道,军事移民等一系列手段对泸州实行掌控,不断将中央的势力范围拓展到泸南一线。

汉代的泸州在江阳侯治理下,国泰民安,粮食富足。粮食是酿酒的重要原料,使得当时的江阳城内一派酒肆林立,繁华似锦。

这从侧面说明汉文化在“西南夷”地区的影响逐渐扩大。

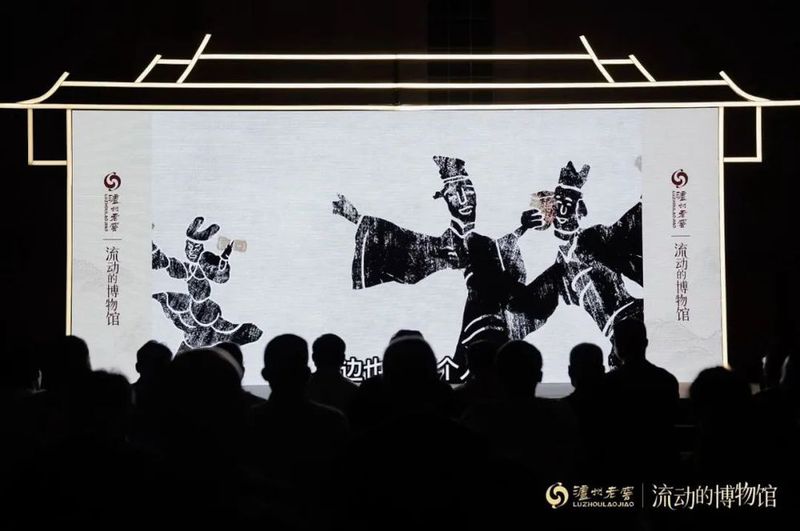

|一幅汉代《巫术祈祷图》拓片,再现了巫师以酒为祭品、行祈祷之事的场面,进一步揭示酒在古代祭祀中的作用。这幅画存在于泸州麻柳湾崖墓内出土的第9号汉棺画像石,于1984年被发现。

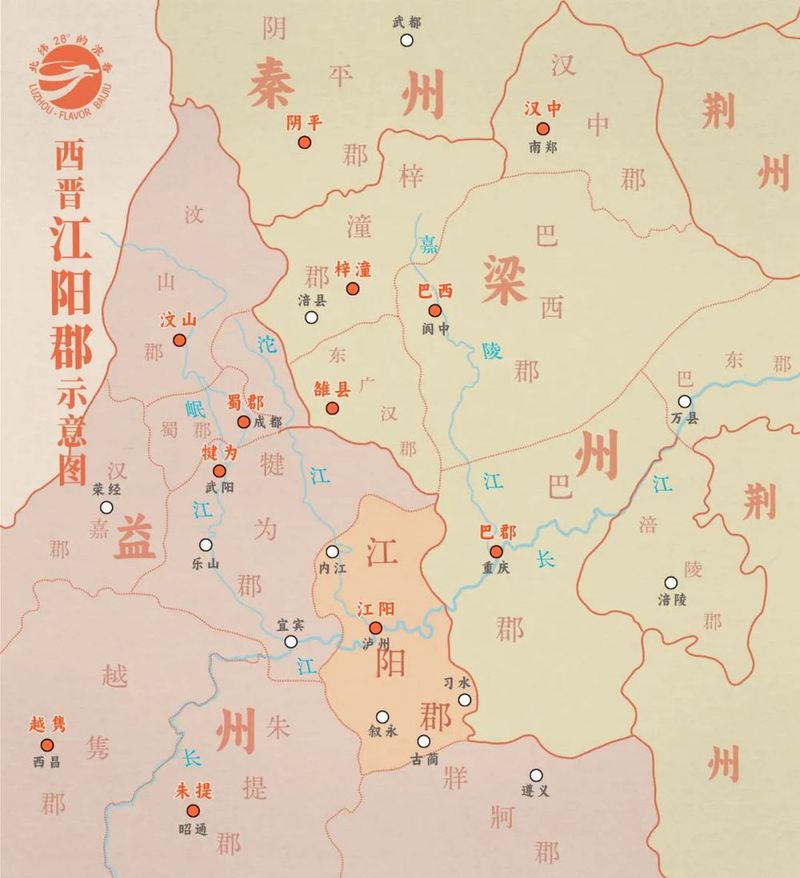

|一幅汉代《巫术祈祷图》拓片,再现了巫师以酒为祭品、行祈祷之事的场面,进一步揭示酒在古代祭祀中的作用。这幅画存在于泸州麻柳湾崖墓内出土的第9号汉棺画像石,于1984年被发现。学者谭其骧在其主编的《中国历史地图集》中,将泸州在西晋时期所属的江阳郡,定义为“肘江负山,控制边鄙”的最为重地。

晋末以来天下纷乱,大量僚人涌入蜀地,史称“僚人入蜀”。泸地作为僚人入蜀的主要通道,更是首当其冲,中央王朝失去对这一地区的统治,唐代史籍称此地“没于夷僚”。

从城市形成过程来看,中央王朝在建立泸州的羁縻统治,无疑是促使泸州城兴起的重要原因。

|特殊的军事战略要塞、羁縻政策以及物流交通要道等宏观因素,在很大程度上决定了泸州城的产生与建立。

|特殊的军事战略要塞、羁縻政策以及物流交通要道等宏观因素,在很大程度上决定了泸州城的产生与建立。唐王朝建立初期,为巩固大后方,保西南贡赋输送长安,特派程咬金出任泸州大都督。

在程咬金的苦心经营下,泸州长江以南至黔北两千余里的少数民族边远地区,陆续归顺了唐王朝中央政权,编为十四个羁縻州,隶属泸州都督府。

在以泸州都督府为中心的古道中转站,马匹、粮食、山货、贡品、税银源源不断地运往长安,特别是泸酒、泸茶一跃而升为特色贡品。

随着货物交易的日益频繁,往来商贾与生产者在交易之处形成聚落,并与城连结起来,成为城市的一部分。

区域市场的形成,使泸州与其他城市建立起以贸易为主的经济关联,加速了核心城市的形成。

|宋代由于工商业的发展,商业市场形式也呈多样化态势,泸州城里有市、夜市和晓市,乡村出现了草市,内地、边境和对外贸易全面繁荣。由于水陆交通的繁荣,泸州在以长、沱两江为交易市场和转运节点的城门附近,形成城乡交流的酒坊、车马店、栈房等关厢地区。

|宋代由于工商业的发展,商业市场形式也呈多样化态势,泸州城里有市、夜市和晓市,乡村出现了草市,内地、边境和对外贸易全面繁荣。由于水陆交通的繁荣,泸州在以长、沱两江为交易市场和转运节点的城门附近,形成城乡交流的酒坊、车马店、栈房等关厢地区。中国历史进入宋代后,社会经济发生显著变化,随着商业经济地位的不断提升,工商业城镇大量涌现。

宋初,泸州已是四川一大名都,城外与长江相连的部分以商贸码头为主。为方便港口的商贸往来,并未修筑城墙,仅设有木栅围城。

宋仁宗皇祐二年(公元1050年),因滨江水患凶猛,帅臣王光祖用石叠砌堤,就上筑城,将城址布局在两江交汇的管驿嘴。

管驿嘴的选址完全实现了《管子·乘马》中:“凡立国都,非于大山之下,必于广川之上。‘高毋近旱而水用足,下毋近水而沟防省’的建城体系。”

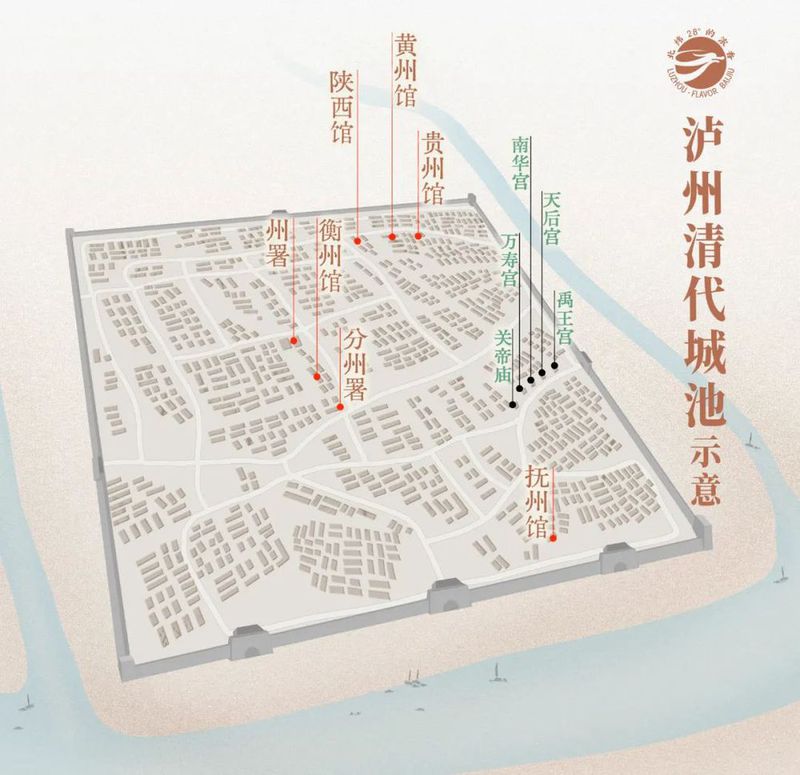

|今之泸州城只遗留下管驿嘴及神臂城两座城址。管驿嘴自宋朝筑城,明清延续了宋代的城市格局,既按照礼制修建又因地制宜,城市建设呈现“凭山依水,因地营城”的特点,由于地形的影响,城市向东北方向倾斜,呈现出典型的滨水城市特点。

|今之泸州城只遗留下管驿嘴及神臂城两座城址。管驿嘴自宋朝筑城,明清延续了宋代的城市格局,既按照礼制修建又因地制宜,城市建设呈现“凭山依水,因地营城”的特点,由于地形的影响,城市向东北方向倾斜,呈现出典型的滨水城市特点。

首先,管驿嘴所在的长江北岸阶地,地势西南高东北低,江岸陡斜,距离江面高差20m,可有效避免城镇遭受洪水袭击。

再者,管驿嘴背后有蜀汉修筑的龙透关,可横截长江与沱江形成一夫当关之势。其顺江能应神臂城和重庆之急,溯流而上可阻来自岷江、马湖江之兵,切断沱江可为川江下游重庆和东川地区的屏障。

最后,泸州城所据的管驿嘴占据隘口地带。其北可依赖沱江水运,直达广汉,触及成都外围;西则顺江而上,转岷江直达乐山,十日可抵成都;从东可沿大江而下,舟行二百余公里至重庆,远下荆湖江浙;南则出永宁河,抵达黔北,与大理国争夺西南贸易上的控制权。

|泸州城自此在沱江与长江交汇的狭长地带,具有了一个宏大完整的规模,高大坚固的城墙既能保障城内居民的安全,同时也体现了宋代泸州“西南要会”的军政地位。图源:视觉中国

|泸州城自此在沱江与长江交汇的狭长地带,具有了一个宏大完整的规模,高大坚固的城墙既能保障城内居民的安全,同时也体现了宋代泸州“西南要会”的军政地位。图源:视觉中国

与城市扩张相匹配的是区域草市的兴起。

自宋神宗熙宁十年(公元1077年)朝廷批准泸州兴置草市开始,到嘉定末年曹叔远撰写的《江阳谱》统计,“泸州市镇共67个;泸川县市镇37处,平均两村有市镇一个”。

处于泸南、黔北一带的少数民族,每年都会有两千多人构成的庞大商队,沿着江门寨顺江而下至管驿嘴,在城内设置的草市交换各类产品。

交换的产品中除茶叶、马匹以外,还有十几种不同种类的大酒、小酒,其盛况可想而知。

|宋代泸州城内的酿酒场景 图源:视觉中国

|宋代泸州城内的酿酒场景 图源:视觉中国历史学家认为,“明代之前,受到小农经济的影响,中国几乎不存在因经济而关联的城市体系,仅存在由于政治统辖而建立的上下相属关系,因此无法建立城际间的经济关联。”

但宋代泸州选址管驿嘴构建城市,使城市得以依托四通八达的交通线路,实现互通有无的商品交换,形成因经济而关联的城市体系,进而表现出明显的近代城市特征。

南宋时期,历经百年的区域经济发展,泸州已成为万商云集的港口城市。

|宋代泸州因占长江、沱江、永宁河、赤水河等水运优势,粮运、盐运、铜铅运输进入全盛时代,催生了城市的功能结构的转型,修建城墙就是最直接的体现。图源:视觉中国

|宋代泸州因占长江、沱江、永宁河、赤水河等水运优势,粮运、盐运、铜铅运输进入全盛时代,催生了城市的功能结构的转型,修建城墙就是最直接的体现。图源:视觉中国宋廷所需的粮食、租赋(长江上游区域),统一转运到泸州集散贸易,驳转上吨位的中元棒大船,顺江而下运至荆湖江浙。

朝廷在泸州专门设置了漕运官员,而管驿嘴正是最大的码头口岸。

当时,管驿嘴内侧酒楼林立,酒馆鳞次栉比,如南定楼、会江楼等,一为商务宴请,二是为贩夫走卒提供服务。

从宋代时期的泸州地图可知,泸州城墙外有护城河,护城河外有长、沱两江,江水外四周环山。这种城墙—城池—江水—大山四位一体的环绕格局,奠定了泸州城的基本雏形。

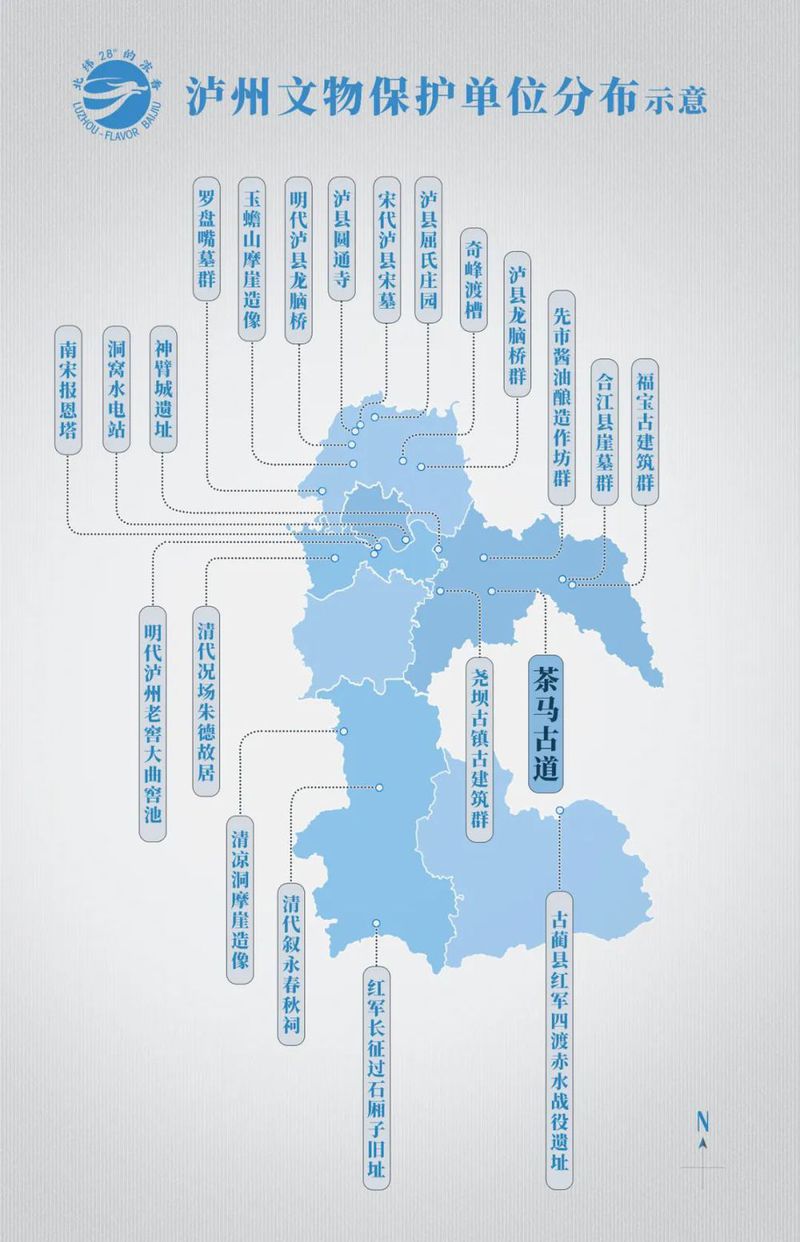

泸州作为历史文化名城,至今已有2200多年的历史,秦时造城,汉代置郡,南北朝时江阳郡升级为州,并取名为“泸州”。

以宋元战争为分界点,泸州城址前期一直依附于江阳,直至战争爆发后开始频繁迁徙。

南宋端平元年(公元1234年),蒙古铁蹄踏破了金朝最后一寸土地,将兵锋直指南宋,全川首府成都于顷刻间沦陷。

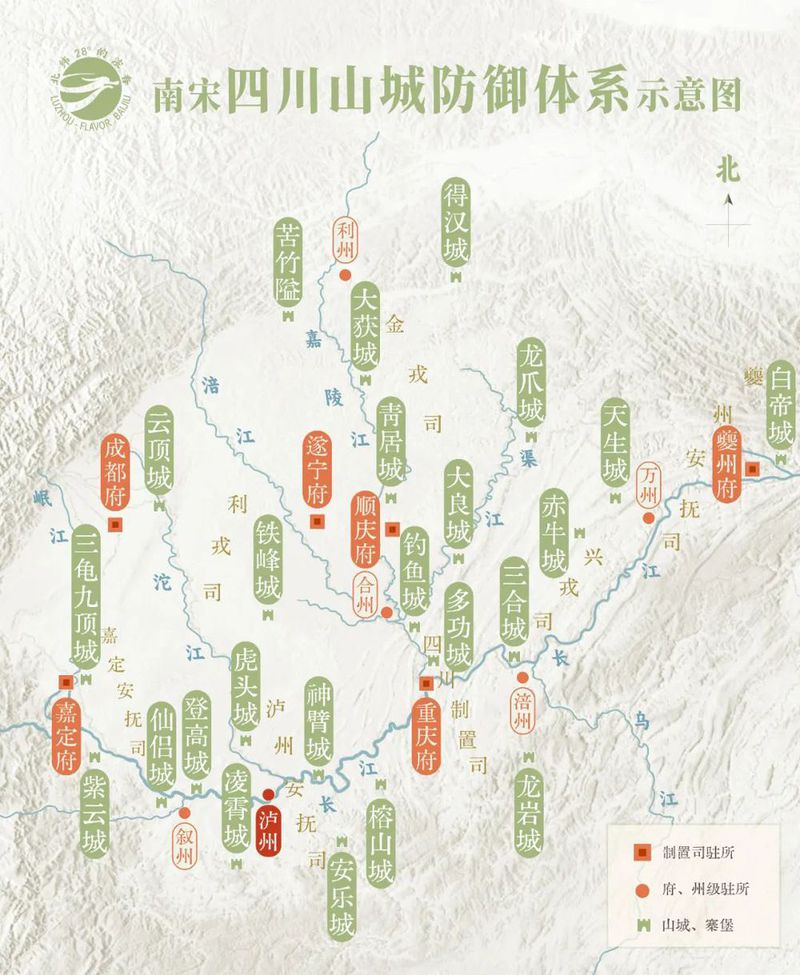

为了扭转战争的不利局面,南宋政权依据四川山形水势,沿长江及五条支流(岷江、沱江、涪江、嘉陵江、渠江)修建了大量山城,以此抵御蒙军南下。

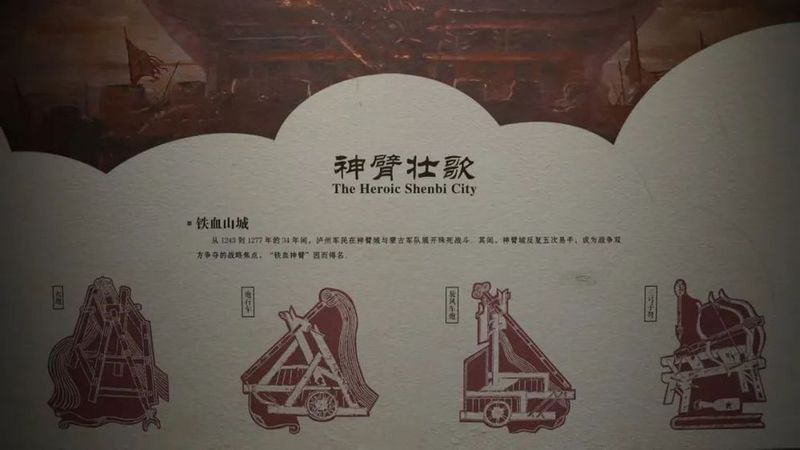

宋理宗淳祐二年(公元1242年),四川制置使余玠主持四川防务,针对南边泸、叙、长宁防备空虚,制定了“依山为垒,设险守蜀”的战略方针,在泸州神臂山修建神臂城,并将泸州城址迁移于此。

从军事地理视角来看,神臂城是岷江、金沙江、沱江以及永宁河水系东下重庆的咽喉之地。一江水运,可将上游的叙州、泸州与下游的重庆联系起来。

以合州钓鱼城为中心,泸州神臂城如臂指张,相互呼应,形成了功能完备的山城防御体系。

通过地图可知,神臂城主城墙沿神臂山四周陡崖而建,部分地段以高峻的崖壁为墙。城墙之上开辟了二三米宽的马道,以利人员、车马往来。

主城墙围合形状近似椭圆形,东西长1240米,南北最宽处约550米,周长约3400米,面积约0.55平方公里,这是城市的核心区域。

城内山地平台的中心处设有潼川府及泸州府的衙署,衙署左前方设有高达10米以上的石构指挥高台(钟鼓楼)。城隍庙、天龙寺等祠庙分布于衙署两侧,与四周零散的居民房舍,形成围绕衙署的街区。

在城内的山顶地带,军民齐心协力开拓出一块坪坝,通过在坪坝上进行垦殖,实现了农业生产上的自给自足。

与古代的传统城市选址相比,神臂城虽然区域面积狭小,但城市功能齐全,且城郭南、西、北三面为江水环绕,山下险滩众多,怪石突兀,有些江岸甚至高过百米。

这种地理形势,犹如天神之巨臂伸入长江,控扼蜿蜒而过的滔滔江面。

|长江三面环绕,四周悬崖峭壁,有如天神之巨臂猛势伸入,民间仿照其自然地理形势,取名“神臂城”。蒙元战争时,江山社稷系于一地。神臂城及其四川地区的防御体系,在军事上为南宋王朝提供屏障,于物资和人力上支撑着西南财政,在中国军事历史上具有不可忽视的重要地位。图源:视觉中国

|长江三面环绕,四周悬崖峭壁,有如天神之巨臂猛势伸入,民间仿照其自然地理形势,取名“神臂城”。蒙元战争时,江山社稷系于一地。神臂城及其四川地区的防御体系,在军事上为南宋王朝提供屏障,于物资和人力上支撑着西南财政,在中国军事历史上具有不可忽视的重要地位。图源:视觉中国在航运技术尚不发达的古代,大型船只通行困难,南宋依靠神臂城的居高临险之势,与蒙军展开旷日持久的拉锯战,最终迫使敌方采用水陆兼攻的方式进攻城池。

神臂城拥有长江天堑与完备的防御体系,但在经历高达67次争夺战后,最终被元军掌握战事主动,将城池围困整整一年之久。

|泸州神臂城遗址。神臂城的防御体系非常完善,城墙高大坚固,城内设有兵营、粮仓、兵器库等军事设施。城外还设有壕沟、陷阱等防御工事,形成了严密的防御网络。图源:视觉中国

|泸州神臂城遗址。神臂城的防御体系非常完善,城墙高大坚固,城内设有兵营、粮仓、兵器库等军事设施。城外还设有壕沟、陷阱等防御工事,形成了严密的防御网络。图源:视觉中国失去所有外援后,守城宋军弹尽粮绝,纷纷出城与敌军殊死一搏,最后全部壮烈牺牲。

囚禁在燕京的文天祥得闻泸州失陷后,悲愤地写下《泸州大将》:“西南失大将,带甲满天地,高人忧祸胎,感叹亦歔欷。”

泸州“英雄之城”的名号,与文天祥的忠气一同载入历史。

元世祖至元十五年(公元1278年)正月,泸州失陷后的三个月,忽必烈任命降臣赵金为安抚使。赵金上任后的第一件事,便是把泸州治所从神臂城迁还故治。

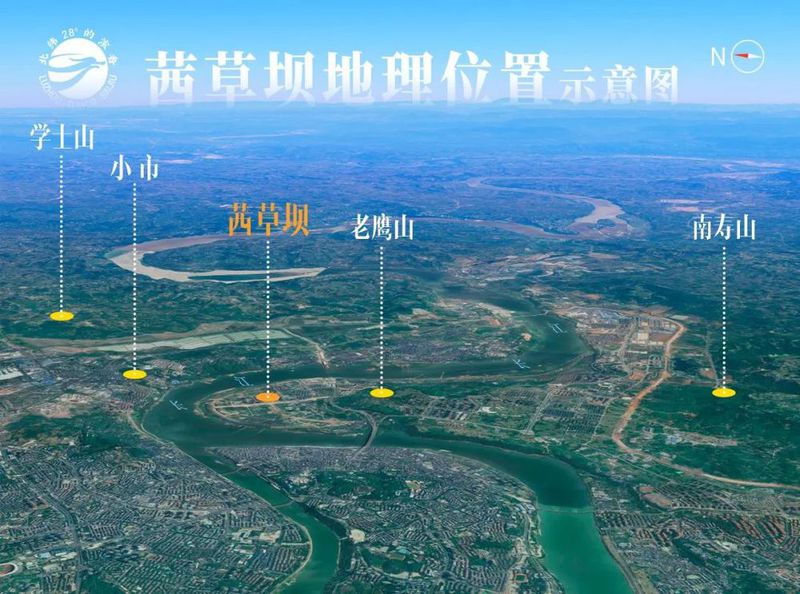

由于管驿嘴原址已经毁于战火,短时间内难以恢复生态,赵金将州治迁回江阳茜草坝,茜草坝由此成为元代泸州州治所在地(1283年一1368年)。

茜草坝位于长江南岸,与管驿嘴隔江而望,全镇幅员面积为26.03平方公里,三面环长江,地形呈半岛状,海拔平均高度在220-350米之间。总体地形走向南高北低,多属浅丘和平坝。

相比较管驿嘴与神臂城,茜草坝地势较为平缓,且具备“枕山、环水、面屏”的空间特征。江水萦绕形成便利的交通渠道的同时,也可通过水运控扼泸南少数民族的茶马贸易。

元代的泸州城,再度延续了前代羁縻统治的特点。

值得一提的是,元人初入巴蜀,就调集泸酒犒劳将士,并以泸酒消除北人不服南土所染的疫情。

元代一统后,泸州归属重庆路,辟驿站,造木船,拓航运。泸酒与时俱进,畅行九州,佳酿频出。

元人利用从欧洲和中亚引进来的蒸馏酒法,结合传统酿制工艺,制造出高度谷物蒸馏酒,由此推动中国酿酒工艺的巨大变革。

泰定元年(公元1324年),泸州老窖酒传统酿制技艺第一代传承人郭怀玉,历经30多年的摸索与试验,成功研制出酿酒酒曲——“甘醇曲”,改变了之前中国酿酒只有小曲、散曲的历史,并以此酿成了中国白酒历史上第一代“大曲酒”,浓香白酒的历史由此开启。

|“甘醇曲”的发明,改变了之前中国酿酒只有小曲、散曲的历史,并以此酿成了中国白酒历史上第一代“大曲酒”,所酿之酒浓香尤洌、优于回味。

|“甘醇曲”的发明,改变了之前中国酿酒只有小曲、散曲的历史,并以此酿成了中国白酒历史上第一代“大曲酒”,所酿之酒浓香尤洌、优于回味。泸州老窖之所以能在元代骤然兴起,与这些豪放善饮的蒙古人不无关系。

明洪武四年(公元1371年),明王朝平定四川以后,为了发展西南经济,将泸州城址长江南岸迁回长、沱两江汇口处。

此后,泸州的治地一直设在江阳旧治处。

随着战后人口的日渐恢复,对城市用地的需求显著增加,恰逢浮桥技术步入纯熟阶段,人们趁着江水汛期,嫁接浮桥与沱江北岸相连。

如此一来,城市的范围跨过沱江,在小市地区与沱江衔接的河谷地带成为新的城市用地,相沿至今,发展成为当下的泸州城。

可以说,泸州从宋代筑城后,历经了从西南要会到军事堡垒再至商业都会的渐进演变,堪称古代城市选址的完美范本。

宋时《江阳谱》载,泸州“郡西南皆山,东北濒江,山皆分支,高下不齐,故其东顺江,自北而南,为一长街,其坊五。其北自东而西,又为一长街,其坊一”。

泸州宋城格局只有一条南北走向的干道和一条东西走向的干道。

这条十字轴线上分布着大小巷陌,州署、大慈寺、报恩塔等相沿至今的官署与祠寺,以及坊市与少数民族交易的各类场镇。

每年冬至节前后,位于泸南山谷中的阿永蛮,都要派遣一支上千人构成的庞大商队,溯江而上至沱江北岸的小市(余甘渡口),与汉族民众交换茶、麻、酒、米等生活物资。

由此可见,在宋王朝与泸南少数民族的交易市场中,除了茶、盐以及各类日常生活用品以外,还出现了“酒”。

说明这一时期,泸州无论是汉族还是少数民族区域均广泛酿酒,并形成了一定的规模生产,使之能够被投放至市场进行“物物交换”。

少数民族酿制的独特果酒、黄酒与汉族所酿的粮食酒进行交换,使得各民族能够相互借鉴对方的酿酒技术,在一定程度上有利于区域酿酒技术的提升。

宋代,泸州通过选址管驿嘴对长江南岸江安、长宁两县实行控制,除了建立与泸南少数民族的贸易关系外,还打通了与大理国的贸易网络。

据《宋史》记载:“自泸、嘉、叙,自阶又折而东,南至威、茂、黎、雅,被边十余郡,绵亘数千里……自治平之末讫于靖康,大抵皆通互市。”

具体路线是:从泸州出发,沿永宁河南下,至今日叙永之落卜镇传陆路,进入今日纳黔公路所处之山谷地区,至古蔺之马蹄乡后进入今贵州境内再转入赤水河,最后沿赤水河进入吕告蛮所居之今云南镇雄、威信等地。

|明代以来,位于泸州上游永宁河与赤水河的开凿通航,经过永宁绕道黔边而去川黔、川滇茶马古道重新开通,滇黔的铜、铅走永宁河运往泸州中转,山货、土特产、茶叶、马匹在纳溪鳌头转运。图源:视觉中国

|明代以来,位于泸州上游永宁河与赤水河的开凿通航,经过永宁绕道黔边而去川黔、川滇茶马古道重新开通,滇黔的铜、铅走永宁河运往泸州中转,山货、土特产、茶叶、马匹在纳溪鳌头转运。图源:视觉中国大理所产之马为西南诸马之最佳,泸州地区发达的手工业,如酿酒业、丝织业等,所生产的产品质量上乘,深受大理贵族的喜爱。泸州商人多用酒、茶、丝绸与大理进行马匹交换。

这一时期,泸州地区的贸易网络北接宋人,南连大理,实为犬牙交错的川滇黔区域的经济中心。

明朱元璋立国后,为了加强对西南边疆的政治控制,特以泸州为中心,在川黔、川滇古道设驿站、马驿、水驿、塘巩。

古道上每60里设一驿站,每10里至15里设递铺或驿亭、邮亭,并在驿站储备粮草、马匹作为物资转运。

|在这条古驿上,充斥着长途贩运商客和马帮队。贩运的物资中,一是从四川运往贵州、云南的大宗川盐和粮食;二是云、贵运往内地的大宗铜、铅和农副土特产品,以及从永宁运往川藏边以物易物的大宗茶叶等。图源:视觉中国

|在这条古驿上,充斥着长途贩运商客和马帮队。贩运的物资中,一是从四川运往贵州、云南的大宗川盐和粮食;二是云、贵运往内地的大宗铜、铅和农副土特产品,以及从永宁运往川藏边以物易物的大宗茶叶等。图源:视觉中国由此一来,明廷开辟了从永宁经水西、毕节以通云南沾益、曲靖直至昆明的邮传驿路。通过置军屯田的军卫制度,使王朝在这条从永宁通往昆明的滇黔古道上站稳了脚跟,同时也促进了沿途地区经济、文化的发展。

彼时,秦商、徽商从永宁古道来到贵州,发现当地除饮酒外,并无其他消遣方式,故部分商人将川酒作为招待宾客,消遣娱乐的重要工具,在市场需求的刺激下,本地酿酒业逐渐兴起。

|这方“安定遗徽”,作为泸州的徽商遗迹,成了徽商与泸州人联合酿酒的重要历史见证。

|这方“安定遗徽”,作为泸州的徽商遗迹,成了徽商与泸州人联合酿酒的重要历史见证。工业化之前的传统社会,在自然力量的利用方面,水运名列第一。在区域经济的竞争中,水运事业的发达与否,是一项重要指标。

清康熙年间,统治者发动“湖广填四川”的移民行动,伴随着沱江上游糖业的发展,吸引了来自山西、陕西,湖北等地商帮进入泸州落户,开设了大量的商铺,酒坊,以运营茶、酒、盐等商品。

这些由外来移民聚集形成的会馆多位于在城区的北部——沱江沿岸,通过聚集在江岸码头,来实现盐、酒、糖等物资的转运。

泸州自古就是除重庆外的长江上游水运第一大码头,上通成都、下达重庆,周边50公里内的货物,均在泸州集散,在西南有“金泸州”之称。

有清一代,泸州工商业已囊括丝绸、布匹、花纱、药材、盐业、酒业、木材、油糖、山货、五金等行业。

极大的商贸繁荣与便利的水陆转口,吸引了全国各地商人到泸州开店设号,经营布匹、绸缎、百货、土酒、花酒、粮食、山货土产,先后涌现了江西帮、黄州帮、陕西帮、贵州帮等商贸集团。

泸州老窖便随着商帮的足迹行遍天下。

商业的发展,繁荣了社会经济,也是对中国传统小农经济、自然经济的有力补充,商帮更大的价值则是促进整个国家向近现代工商社会的转型、发展。

清宣统二年(公元1910年),泸州由农会、工会、商会、教育会共同自发组建名为四法团的商会,成立商务分会事务所,下辖百货帮、匹头帮、钱帮等各大行业帮会,并设有“帮董”一职,类似现代意义上的行业协会会长。

当时,泸州各酿酒作坊协会组织帮会中,又以雷祖会最为有名。在商业帮会统领下的泸州酿酒业,围绕酿酒各个产业环节,相互从资本到技术自主合作,逐步形成了产业同盟,催生出最早的行业章程,形成了近现代酿酒行业产业链的雏形。

|泸州老窖明清酿酒作坊

|泸州老窖明清酿酒作坊发展至清代时,泸州的城市地位虽再难企及宋代的西南要会,然而伴随着商品经济的发展,泸州城成为五江(河)流域的物资集散地域贸易中心(长、沱、永、悦、赤),承担着转口贸易的重要职能。

民国以后,在四川由西向东延伸的长江经济文化带上,泸州长期处于龙头位置。在转口贸易的刺激下,泸州的酿酒产业,不论是官营还是私营,在生产规模与技术,产品数量与质量等方面都显著扩大。

|明清以来,罗汉场因码头商贾云集,老街繁华,周围百里之外的粮食商、油商、酒商、盐商、苏广货、南货客商在这里交易。云贵山区的马帮、商队的茶、桐籽、山货从这里上下走重庆、万县、宜昌。民国24年到26年,每天罗汉场运到泸州城的大米200石以上,烧酒和曲酒不下4000斤。

|明清以来,罗汉场因码头商贾云集,老街繁华,周围百里之外的粮食商、油商、酒商、盐商、苏广货、南货客商在这里交易。云贵山区的马帮、商队的茶、桐籽、山货从这里上下走重庆、万县、宜昌。民国24年到26年,每天罗汉场运到泸州城的大米200石以上,烧酒和曲酒不下4000斤。四川代理商除将泸州老窖内销上海、沙市、宜昌等港埠外,还不惜漂洋过海,将大曲酒贩运至美国、欧洲。

新世纪以来,泸州港开通了到长江干线所有港口城市的水直航班轮,以及11条铁水联运班列。

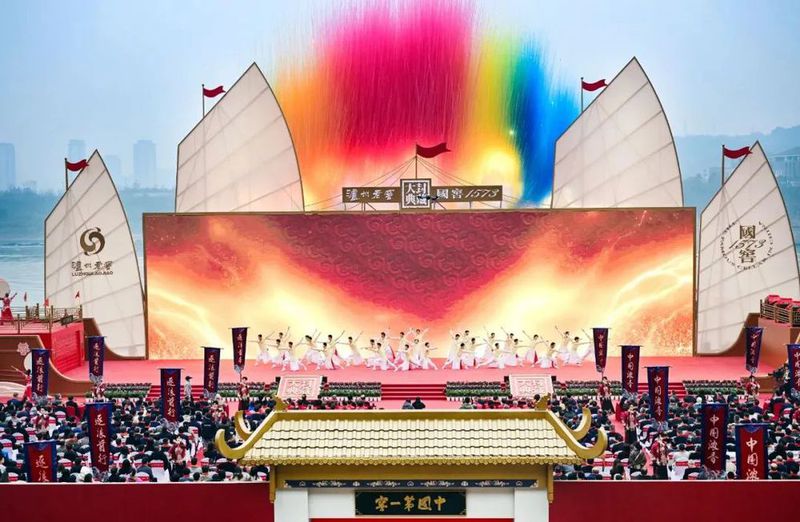

当三月的第一缕春风掠过长江水,时值农历二月二“龙抬头”,泸州老窖一年一度的封藏大典,在晨雾缭绕中的长江之畔启幕。

今年以“逐浪前行,中国浓香”为主题的封藏大典,现场演绎还原泸州老窖1915年首次出海并荣获太平洋万国博览会金奖消息传回泸州的情形。在110年后,酿酒工们以古礼将春酿封入洞,继续书写“中国浓香”七百余年的光阴密码。

|1915年,温永盛三百年老窖大曲酒(泸州老窖前身)在万国博览会上斩获金奖,首次让世界领略到了“中国浓香”的醇厚魅力。山止川行,风禾尽起。110年后,“浓香鼻祖”泸州老窖乘风破浪,将浓香美酒带向世界各地,不断书写浓香出海新篇章。

|1915年,温永盛三百年老窖大曲酒(泸州老窖前身)在万国博览会上斩获金奖,首次让世界领略到了“中国浓香”的醇厚魅力。山止川行,风禾尽起。110年后,“浓香鼻祖”泸州老窖乘风破浪,将浓香美酒带向世界各地,不断书写浓香出海新篇章。由长江入海向世界,水运之外,中欧班列一路北上,联结欧亚大陆。如今,泸州老窖的足迹遍布全球70余个国家和地区。

3月27日,第二十二届中国国际酒业博览会将在泸州这座千年酒城盛大启幕。

酒博会之外,中外地理标志博览会、中国(泸州)国际茶叶博览会、中国(泸州)农产品交易会……作为中国历史文化名城和重要的商贸中心,一系列高影响力的盛会都在泸州绽放,覆盖经济、文化诸多领域,彰显这座城的综合竞争力和国际影响力。

如今,浸润着酒香的泸州,正以更加开放的姿态,向世界讲述着它的历史深度与文化魅力。

泸州酒城之名,得于酒,而远远不止于酒。

参考文献:

1.管仲撰.管子[M].上海:上海古籍出版,2010.

2.刘复生.僰国与泸夷[M].成都:巴蜀书社,2000.

3.谭其骧.中国历史地图集[M].北京:中国地图出版社,1982.

4.李心传撰.胡坤点校.建炎以来系年要录[M].北京:中华书局,2013.

5.曹叔远.永乐大典辑录江阳谱[M].第629页.

6.沈昭興等纂.清光绪泸州直隶州志[M].成都:巴蜀书社,1992.

7.陈世松,俞亨仁,赵永康.宋元之际的泸州[M].中国统一出版社,2015.

8.游瑞林.泸州市志[M].北京:方志出版社,1998.

9.熊华跃,罗文庆.泸州少数民族志[M].四川:泸州市民族宗教事务局,2015.

10.童际鹏.泸州老窖藏典[M].成都:巴蜀书社,2022.

1.泸州的选址和变迁深受其地理与战略地位的影响。地处川、滇、黔、渝四省交界,泸州凭借其控扼长江、沱江的地理优势,成为历代王朝在西南地区的军事、经济重镇。无论是宋代的管驿嘴,还是元代的神臂城,泸州的每一次迁址都与其地理环境和战略需求密切相关。

2.泸州老窖的发展与泸州作为商贸中心的地位息息相关。自宋代以来,泸州凭借其四通八达的水运网络,成为西南地区的商贸枢纽,泸酒作为重要的商品在区域贸易中占据重要地位。明清时期,泸州老窖随着商帮的足迹遍布全国,甚至远销海外,成为泸州经济繁荣的重要象征。泸州老窖的兴盛不仅推动了本地酿酒业的发展,也促进了泸州与周边地区的经济联系。

3.进入21世纪,泸州老窖通过现代化的物流网络,如长江水运和中欧班列,将产品销往全球70多个国家,实现了从地方名酒到国际品牌的跨越。泸州老窖的国际化进程,不仅展示了中国白酒的独特魅力,也推动了泸州作为“酒城”的全球影响力。

【单选题】地处四川盆地南缘的泸州城,属亚热带季风气候,四季分明,而冬无苦寒。泸州在地理空间上南北跨度大,导致历史上的城址选定极其复杂,有着“三迁泸城”之说。泸州城在历史上的三次重要城址选定中,以下哪一项正确反映了其选址顺序( )

A.管驿嘴 → 神臂城 → 茜草坝

B.神臂城 → 管驿嘴 → 茜草坝

C.茜草坝 → 管驿嘴 → 神臂城

D.管驿嘴 → 茜草坝 → 神臂城

本文系「北纬28度的浓香」原创

未经账号授权禁止随意转载

原文转载回复【转载】联系授权