迎驾,让白酒酿造回归自然。

1954年11月,在位于大别山腹地的佛子岭小镇,一座此前我国大地上从未有过的钢筋混凝土连拱大坝刚刚竣工,举国上下都为之沸腾。

作为“新中国第一坝”,佛子岭大坝的建成犹如一道微光,映照出年轻的共和国在大规模经济建设初期的工业蓝图。

数月后,新中国第一个五年计划完成编制。随着这张蓝图徐徐铺展,中国第一辆国产“解放牌”载重汽车、第一架喷气式飞机、第一座长江大桥从无到有,宣告了一个制造大国的蓬勃起步。

彼时,被时代春风所吹拂到的,不只是这些“大国工程”。就在佛子岭大坝建成后不久,安徽迎驾贡酒的前身——由几家私人槽坊联合组建的霍山县酒厂也在1955年成立。

历史的草蛇灰线亦在这一刻悄悄埋下。

此后的70年间,这家诞生于大别山深处、与我国工业化进程几乎同龄的酒厂,凭借“一条河、一瓶酒、一座城”的山水共生,不仅成长为生态白酒的领军品牌,也为白酒乃至传统制造业升级提供了一个“生态范式”。

▎迎驾贡酒厂区外景

▎迎驾贡酒厂区外景

而这背后,得益于一套以“生态酿酒”为核心的科学酿造体系在数十年间的持续构建。从早期的摸索到逐渐完善、日益成熟,直至成为生态酿酒的标准引领,这同样是一条漫长的成长之路。

人则是其中的关键枢纽。

草创佛子岭

客观来说,迎驾贡酒并不是一家生来就带着光环的酒企。在其诞生的20世纪50年代,酿酒行业刚刚举办过第一届全国评酒会。

茅台、汾酒、泸州老窖和西凤,不仅在这届评酒会上首登国家名酒,还在白酒的香型演变中逐渐成为浓、清、酱和凤香的引领者。

而彼时的霍山县酒厂,只是安徽众多县属酒厂中的一个。

在那个万物新生的年代,随着国家对私营企业的改造,一大批地方国营酒厂相继成立,原霍山县酒厂也在1958年通过公私合营,变更为国营佛子岭酒厂。

如果一切沿着传统轨道前行,这家深处于大山沟里的酒厂,也许会像散落在各地的大多数县属酒厂一样泯然于众。直到一个关键人物出现,改变了这种局面。

倪永培和那个时代的无数知识青年一样,也曾投身到“广阔天地,大有所为”的上山下乡热潮中。

1970年,佛子岭酒厂招收酿酒工人,倪永培结束插队生活,原本就出身槽坊世家的他就这样一脚跨入酒厂大门。

此时的佛子岭酒厂依然处于早期拓荒中,酒厂最困难的时候只有22人,不过也开始有了一些转机。

在20世纪50年代至70年代前后,国家粮食非常紧张,为了满足人民群众对白酒消费需求,国家探索用富含淀粉的野生资源代替粮食液态法酿酒。

由于霍山县地处大别山腹地,野生资源丰富,1972年安徽省在佛子岭酒厂成立研究所,研究以葛根、金刚刺等野生作物酿酒。得到省里的支持后,酒厂的生产规模逐步扩大。

及至1984年,佛子岭酒厂每年可生产七八十吨的大曲酒和1000吨酒精。而当时的倪永培,也在经历从酿酒工到班长、车间主任的一路磨练后,成为酒厂有史以来最年轻的副厂长,并在两年后正式出任厂长。

▎倪永培(右二)经常深入车间,与一线酿酒工人们交流技术。

▎倪永培(右二)经常深入车间,与一线酿酒工人们交流技术。

如果说之前的三十年,基本都处于国家计划经济下的“建设时代”,那么随着改革开放即将走向第十个年头,在市场经济的浪潮日益涌动之时,这家山沟里的酒厂也在“三十而立”的当口,迎来了真正的创业时代。

倪永培“新政”

1986年,因业绩突出,倪永培被提拔为厂长。一上任的倪永培首先大刀阔斧地对僵硬的国营管理体制进行改革,建立并实行了两本制度——生产管理制度和销售管理制度。

以生产为例,按照出酒率、质量(现场品尝判定)和吨酒能源消耗三个指标进行月度考核,根据考核结果评定奖金,原本责任不清的“大锅饭”就此被打破。

现任迎驾贡酒总工程师,有着“中国酿酒大师”“迎驾贡酒传统酿造技艺非遗传承人”双称号的项兴本对于那段过往仍历历在目。

1984年底他刚进厂,就赶上了倪永培的“新政”。那时厂里员工有82人,由于新的考核制度鼓励优产降耗,并与奖金直接挂钩,极大地激励了员工的积极性,酒厂面貌随之焕然一新。

内部稳定后,作为厂长的倪永培就一心扑在市场上。白天跑市场,晚上就“逮着”项兴本做产品配方,基本上天天都要熬到十一二点。

“我进厂干了15年产品研发,干了25年酿酒,最大的感悟就是老板说的,消费者觉得好喝的酒、老百姓愿意掏口袋,那才是真的好酒,设计产品也首先考虑老百姓喜不喜欢。”项兴本说。

怎么考虑?首先要了解消费者,根据市场上畅销的产品去设置配方,做出来产品后,还要先过自己这一关。

“老板讲,你们自己先喝,喝到醉醺醺的,看头疼不疼,口干不干。(如果)你们这一关都过不掉,消费者那关肯定过不了。”就这样,项兴本在进厂的前15年,养成了一个“酒鬼”习惯,每天中午半斤酒,下午还要正常干活。

随着这种工作状态持续数年,迎驾历史上的第一句广告语“买得起,喝得惯”逐渐有了一些名声。彼时的佛子岭酒不光在县里站住脚,也在六安、安庆等市场打开了局面。

由于80年代中期粮食供应依然紧张,在国家“以工代赈”的政策下,县里为了支持酒厂生产,曾以每斤2毛2的价格给酒厂提供了几百万斤粮食。

“当时粮食市价是3毛2,如果老板只看眼前利益,把这几百万斤粮食卖掉,比卖酒还赚钱,但就是一锤子买卖。”

见证了酒厂数十年成长的项兴本认为,迎驾之所以有后来的发展,除了靠信念和实干精神,领导人的眼光也很关键,“至少比普通人远5-10年。”

而之后的故事,也不断验证着他的判断。

走出大山

正如前文所说,迎驾并不是生来就带着光环的企业,这也意味着在其成长过程中,并无太多的外部资源加持。

虽然在80年代中期开始有了一些效益,但身处大山沟里的佛子岭酒厂,仍然是整个六安最小的企业。项兴本记得,当年曾去六安市的一家酒厂学习,该厂厂长说,“来学习,好吃好喝招待,想看东西门都没有。”

彼时的霍山县尽管被群山环绕,却并不是封闭之地。

20世纪60年代,由于国际局势较为紧张,我国曾利用大别山区特殊的地理环境,在青山绿水的掩映下成立一批军工厂,俗称“小三线建设”。

当时霍山境内的深山峡谷中,一度云集了9家军工厂,技术工人基本都是从南京、合肥、徐州、上海、重庆等地调配而来。直到80年代,轰鸣的机器声、宽敞的厂房、宽阔的公路,都曾是这片山沟里的独特风景。

知道山外有山的倪永培,决定要走出大山。既然本地酒厂不让看,那就东方不亮西方亮,由他亲自带队去往省内外,不断学习众家之长。

正是这样一个“走出去”的决定,让这家山区酒厂迎面撞上一个变革的时代,亦由此寻找到了独属于自己的路径。

现任迎驾贡酒股份公司副总经理的广家权,作为国务院政府特殊津贴专家,也是迎驾科研体系的带头人。在他初入酒厂的1996年,正好赶上厂里与五粮液科研所联营合作,进而在工艺创新、产品研发等方面掀起一股革新热潮。

“在这之前,迎驾一直采用江淮一带的传统老五甑工艺,各家酒厂在工艺上也大同小异,操作也只是延续传统。真正开始对品质、工艺研究提升,就是从1995年前后,特别是1997年改制后大胆走出去。”广家权说。

彼时的五粮液,刚刚获得“中国酒业大王”称号,正处在意气风发的鼎盛时期,也是众多酒厂学习的对象。不同于江淮地区的单粮、小窖、老五甑工艺,五粮液采用的是多粮工艺,当时业内曾流传着“五粮不出川”的说法,意思是出了四川就酿不出五粮型酒。

为了学习五粮工艺,当时的佛子岭酒厂一到“度夏”停产,就把工人分批次送到宜宾,白天在酒厂跟班上,晚上再对工艺数据和操作进行总结,每个人都要分享心得并做好笔记。硬是靠着一股不服输的精神,打破了“川外酿不出五粮型好酒”的神话,成为江淮一带五粮酿造的先行者。

▎迎驾酿酒所用的高粱、大米、糯米、玉米、小麦等原料。

▎迎驾酿酒所用的高粱、大米、糯米、玉米、小麦等原料。

不过,这段“学徒”经历的最大收获,不仅仅是成功引进了五粮工艺。更重要的是,通过这次跨地区的技术交流,甚至包括期间走过的一些弯路,迎驾科研团队逐渐认识到了霍山不同于别处的生态独特性。

比如川酒发酵讲究“两高一长”,即高酸度、高淀粉、长发酵周期,但“两高”的经验直接拿到霍山并不适应。原因就在于四川气候潮湿,而地处江淮的霍山四季分明,如果糟醅的酸度和淀粉过高,不仅容易产生酸败,也可能导致发酵困难。

正因为两地气候条件不同,迎驾的工艺在五粮酿酒工艺基础上,结合当地生态环境和微生物的生长繁殖规律,因地制宜地将淀粉浓度、水分等诸多指标介于四川和江淮之间,从而形成独属于迎驾的徽派五粮工艺。

而随着迎驾对环境之于酿酒的理解逐步深入,一个关于“生态酿造”的理念火种也悄然生发。

长出来的生态战略

从1996年至今,广家权进入迎驾整整三十个年头,一路见证了迎驾“生态酿酒”体系从摸索构建,到成熟发力的关键阶段。

在他看来,这三十年也是三个“十年”。最初是“跟着学、跟着跑”的曲折摸索,中间十年逐步形成自身的工艺创新,而在最近十年,随着生态酿造理念日益成熟,迎驾也在厚积薄发中,迎来突破发力的收获期。

被奉为商业经典的《蓝海战略》一书中曾有这样的论断:“拥有价值创新理念的公司,不把精力放在打败竞争对手上,而是放在全力为消费者和自身创造价值飞跃上,并由此开创新的市场空间,彻底甩脱竞争。”

在迎驾的成长过程中,似乎也践行着这一要义。

作为行业最早喊出“生态酿造”的酒企,彼时迎驾提出这一理念的初衷,并不是源于商业竞争的考虑,而恰恰是回归酿酒的朴素本源。

迎驾早从上世纪90年代就率先走出安徽,在全国各大酒厂学习的同时,也直观感受到了各地酿酒环境的变化。特别是在一些名酒产地,随着原先的酿酒小镇逐渐发展为大城市,其水土环境也发生了很大改变。

正是基于这些感触,作为迎驾执掌者的倪永培提出,白酒酿造要回归自然,“大自然是最好的酿酒师,消费者认为健康好喝的酒才是好酒。”

事实上所有的创新,都并非灵光一闪,往往都是有迹可循。1991年,倪永培曾带队到山东临沂的一家陶瓷厂考察,看到厂区干干净净,当下便说:“一个玩泥巴的厂都那么干净,我们酿酒以后要比他还干净。”

而干净,不仅自此成为迎驾厂区建设的基本原则,也为后期迎驾开启“生态循环”建设埋下伏笔。

在迎驾历史上曾有过四次大规模的扩建,第一次是在1998年底。此前一年,迎驾刚刚完成改制,昔日的佛子岭酒厂正式蜕变为迎驾酒业。

改制后的迎驾开始驶入发展的快车道,同年响应国家绿色环保号召,主动关闭了污染比较重的酒精生产,专注于大曲酒酿造。此次扩建,也是迎驾引进五粮工艺后的一次大规模技术改造。

目前担任迎驾曲酒公司生产计划处处长助理的范锐,曾是这次扩建的亲历者。在他的回忆中,当年扩建由于资金投入巨大,“倪总和老一辈开荒者承担了很大的风险,但迎驾发展必须要走这一步。”

此次扩建后,迎驾形成了年产3000吨曲酒生产规模,成为华东地区规模最大的五粮型优质曲酒生产基地。从这一年开始,迎驾创造的利税连续20多年位居六安第一。

也是在这次扩建中,迎驾在新厂区设计之初,就将污染防治和废弃物利用全盘考虑其中,成为霍山县第一家主动找环保部门做“三同时”的企业。

这意味着,此时的“生态酿造”之于迎驾,已不仅仅是理念或生产规范,而正式被纳入到企业发展的战略思考,成为构建生产体系的关键环节。这在90年代的企业建设中,毫无疑问是具有前瞻性的。

以之为起点,迎驾的生态链条开始向外延伸,一个新的时代也加速到来。

一座生态酒城

在白酒的酿造生产中,水是关键一环。白酒的制曲、蒸煮糊化、发酵,包括成品酒加浆降度等环节,都离不开水。

如果一瓶酒的酒精度为40度,意味着酒中将近60%都是水,可见水质对酒的影响之大。

从迎驾酒厂沿东淠河往上游步行1500米,就是50年代几乎同步诞生于此的佛子岭水库。

▎佛子岭水库是第八批全国重点文物保护单位,是建国初期中国自行设计具有当时国际先进水平的大型连拱坝水库。水库位于淮河支流淠河东源上游,坝址在安徽省霍山县城西南17公里处,漫水河、黄尾河径流入库。

▎佛子岭水库是第八批全国重点文物保护单位,是建国初期中国自行设计具有当时国际先进水平的大型连拱坝水库。水库位于淮河支流淠河东源上游,坝址在安徽省霍山县城西南17公里处,漫水河、黄尾河径流入库。作为建国初期第一批治淮骨干工程,佛子岭水库建成后,不仅在防洪、灌溉、发电等方面发挥重要作用,也成为下游合肥、六安两座城市近千万人口的饮用水源地。

迎驾的酿造用水,也来自这里。得益于遍布霍山60万亩竹海所形成的庞大滤网,这里的水质常年保持或优于地表水Ⅱ类标准。

广家权告诉我们,这种竹根剐水属于天然软水,Ca、Mg离子极低,电导率在100μS/cm以内,只需要简单的物理过滤就可用于饮用或酿酒。在他看来,真正的好水并不需要过多处理,而敢用地表水酿酒的,也一定是自然生态环境极为优越之地。

临近佛子岭水库,有黄岩洞、清潭洞,背山望水,浑然天成,是迎驾的洞藏基地。

▎迎驾贡酒的洞藏基地——黄岩洞,常年保持20℃左右的温度与85%左右的湿度,通过洞内特殊的温度、湿度,促进原酒的老熟生香。

▎迎驾贡酒的洞藏基地——黄岩洞,常年保持20℃左右的温度与85%左右的湿度,通过洞内特殊的温度、湿度,促进原酒的老熟生香。

2015年,迎驾洞藏系列上市。作为“生态酿造”战略厚积薄发的产物,迎驾洞藏系列所有产品都要经过“三步陈酿法”,先将原酒放入陶坛库储存3年去杂提纯,再经过洞藏老熟。

之后通过勾调组合成半成品后,还要再放入大罐继续贮存,以便酒体交融,增加醇甜度和柔和度。

“迎驾怎么去和名酒竞争,比的就是品质、口感、口碑,这是时间的产物。”广家权说。

迎驾科研团队还针对洞藏做过研究,发现刚入洞储存的酒中可检测出1200多种香味物质,洞藏5年达到1700多种,10年可达2000多种。

为了保证足够储存年限,迎驾一年产量8万吨,储能50万吨。

今天的迎驾,还是一家靠清洁能源驱动的酒厂。在迎驾厂区每一栋车间的屋顶,都安装着太阳能光伏板。2023年仅光伏电站发电量就达到2189.83万度,大致相当于节省了6570吨标煤。

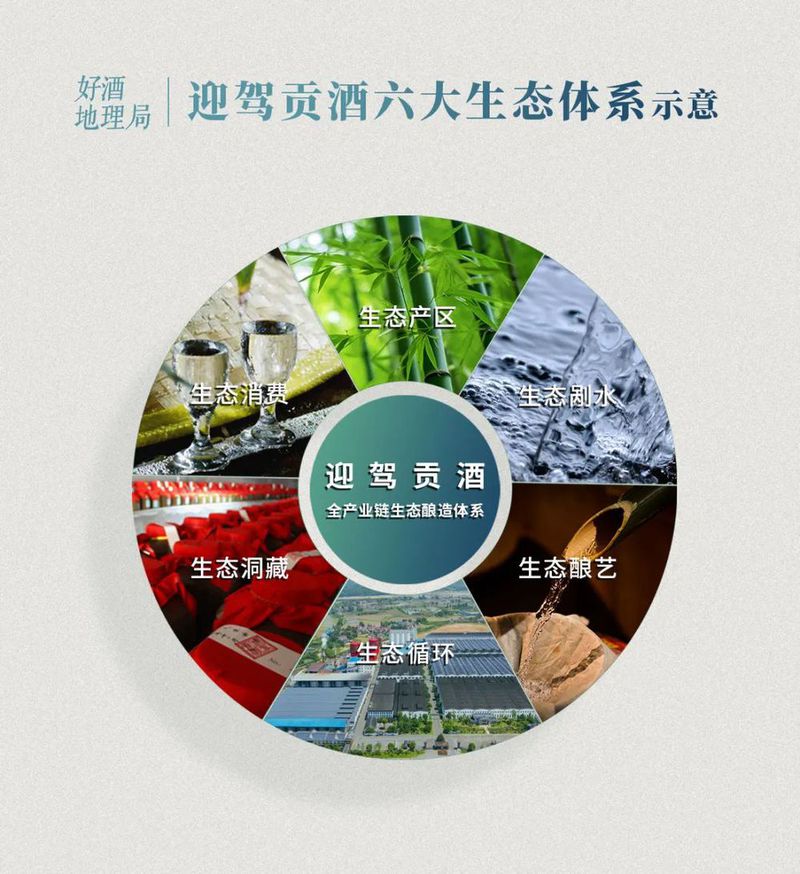

更不用说酿酒中产生的有机废液、废水,在迎驾,这些都会被当成新的资源。而上述种种,都还只是迎驾“六位一体”生态酿造体系中的冰山一角。

作为行业最早践行生态酿造的企业,迎驾“中国生态白酒领军品牌”的背后,是数十年来持续将生态酿造深入每一根毛细血管,进而编织出一张巨大的生态之网。

但这仍然不是迎驾的终点。继1998年之后,迎驾先后启动了三次大规模扩建,每一轮扩建,都是一次与时代共振的技术迭代。

1999年进厂的杜习成,是厂里的资深老酒师。早期酒厂还是传统手工时代,挑上100多斤酒是家常便饭,“真是挑不动,还要上台阶,就慢慢搞。”

虽然没有高学历,但靠着肯干好学,杜习成曾以安徽省白酒技术比武个人四项全能第一,获得过省五一劳动奖章。

他的徒弟黄义新在2013年进厂,现为迎驾曲酒公司生产处处长,也是酿酒车间里较早一批大学生。

在他进厂时,迎驾已于2010年实行过半机械化改造,但核心的上甑环节还是保留人工操作。那时他每天要装6~8甑,一甑糟醅大概要铲180~200锹,一天下来至少要铲1000多锹。

比黄义新早一年进厂的鲍安,也有相似的经历。当时他刚满20岁,干了4天就累到不能动。

在手工操作时代,这样的经历几乎是每个初入酒厂者的必修课。直到2017年,随着迎驾新一轮技改,手工操作全部更换为机械化生产,推行粮、糟、糠、曲“四不落地”,迎驾也由此进入“全机械化”时代。

投资62亿元的迎驾数字化循环经济产业园,作为国家级智能制造和绿色制造典型示范工厂,提供就业岗位1000余个,并通过大数据全流程管控,实现酿酒副产物100%循环利用。

▎迎驾贡酒的酿造已经实现了智能化,其生产指挥中心可以实时监测窖池发酵升温的温度曲线,以调整用曲用糠的量。 摄影@好酒地理局

▎迎驾贡酒的酿造已经实现了智能化,其生产指挥中心可以实时监测窖池发酵升温的温度曲线,以调整用曲用糠的量。 摄影@好酒地理局

随着迎驾从传统手工到半机械、机械化,再到智能化的技术迭代,被改变的不仅仅酿酒人的工作环境。昔日的霍山小城,也以“生态”为纽带,一步步成长为中国酒业独一无二的生态酒城,并为传统制造业升级提供了一个迎驾样本。

你怎么看生态迎驾?

欢迎文末评论、点赞、分享!

文中配图除标注外均来自迎驾贡酒

【好酒地理局】原创,欢迎联系授权转载

合作/转载/投稿/咨询,公众号回复关键词

15688579119(手机同微信)