编者按:

地处内陆却志在超越,四川正以开拓之姿打破地理围合,书写从盆地到发展高地的时代篇章。李后强教授深入剖析四川如何以全局视野重塑战略坐标,从西部开发支点到国家战略腹地,从区域节点到双循环枢纽,展现出强劲的崛起动能。通过交通跨越、产业升级、创新驱动和区域协同,四川不仅实现自身高质量发展,更肩负起带动西部、服务全局的使命。这片曾以蜀道之难闻名于世的土地,正在成为中国式现代化建设的生动注脚。

群山环抱,江河奔涌。纵横三千年,蜀道蜿蜒入史册,这条镌刻着中华民族开拓精神的地理通道,正升华为新时代中国式现代化建设四川发展的战略注脚。

国际力量对比深刻调整、科技革命浪潮汹涌澎湃之际,四川以全局视野重塑战略坐标,在构建西部大开发新棋局中精准落子,于国家发展大局中扛鼎担责,书写着从地理盆地到发展高地的时代答卷。

01

战略升维

跳出盆地的四川视野

四面环山的盆地地貌,曾赋予四川富庶,也带来封闭桎梏。从李冰凿离堆的壮举到近代保路运动的烽火,川人“敢为天下先”的精神基因深植血脉。

然而,“盆地意识”在历史上仍一定程度上表现为发展路径的自我设限,产业结构偏重传统能源与农业,创新动能不足,区域发展失衡明显。更好发挥经济大省挑大梁作用,我们必须跳出四川看四川,立足全局谋四川,放眼全球兴四川。

当前,国际力量对比深刻调整,新一轮科技革命和产业变革深入发展,国内区域协调发展向更高水平迈进。从西部大开发战略支点到带动整体跃升的强力引擎。四川自觉将自身发展置于国家区域发展大局和西部大开发战略全局中考量,不仅追求自身壮大,更肩负着带动西部地区整体实力和可持续发展能力提升的重任。这要求我们不仅要挑大梁,更要担大任。

从内陆腹地到国家战略腹地建设的核心支撑。新形势下,四川的特殊战略支撑地位和作用前所未有地凸显。

省委常委会召开(扩大)会议强调,要从国家战略腹地建设的历史和现实来把握,这既赋予了我们更高的战略使命——维护国家产业链供应链安全、保障能源资源安全、构筑生态安全屏障,也打开了面向未来的广阔发展空间。

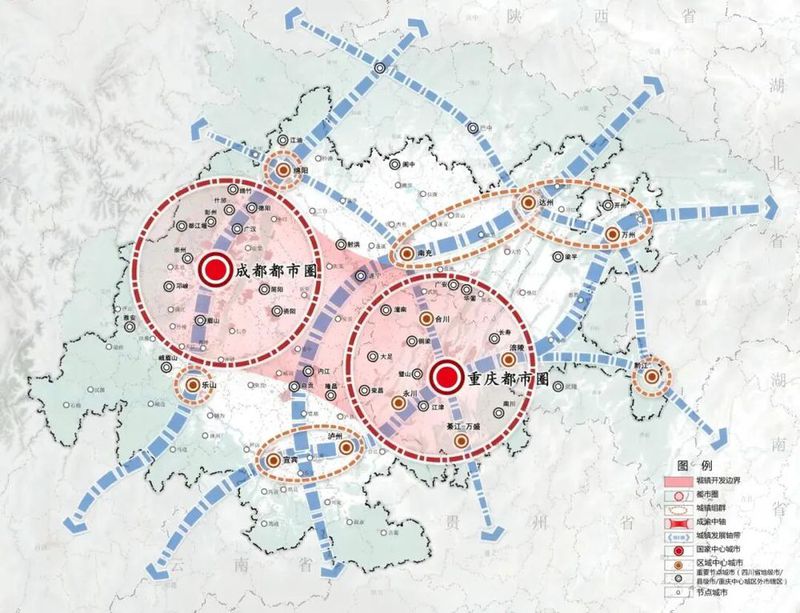

从区域节点到畅通国内国际双循环的战略枢纽。党中央作出推动成渝地区双城经济圈建设的重大战略部署,考量深远。实施好这一战略,将极大提升四川在畅通国内国际双循环中的战略位势,目标是尽快成为带动西部高质量发展的重要增长极和新的动力源。

西部陆海新通道的畅通、中欧班列(成渝)的驰骋,正是四川向国际性枢纽跃升的生动写照。

从追求速度规模到聚焦高质量发展的实践高地。高质量发展是新时代的硬道理。要从高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务来把握,把发展的立足点转到提高发展质量和效益上来,努力在发展新质生产力上走在前列,持续做大经济总量、提高发展质量、提升全局分量。

我们必须完整、准确、全面贯彻新发展理念,把握好经济发展的节奏和力度,着力在提高质量、优化结构、增强动能、激发活力上下功夫,更好统筹质的有效提升和量的合理增长,树立和践行正确政绩观。

这一系列新坐标,是党中央基于国际国内新形势新变化赋予四川发展的时代方位,是四川服务国家大局的应尽之责,也是四川自身实现更高水平发展的内在需求。

省委“四化同步、城乡融合、五区共兴”发展战略,正是这一全局视野下的系统谋划,指引着四川在中国式现代化道路上破浪前行——立体路网重塑时空格局。82%的县城,15分钟上高速;37.5万公里农村公路,规模全国第一;高速公路通车里程突破1万公里。

当川藏铁路、成渝中线高铁等战略工程穿山越岭,当成都成为中国内地第三个拥有双国际机场的城市,世代困扰巴蜀的封闭枷锁已被彻底打破,区域协调开创共兴新局。

成渝地区双城经济圈建设积厚成势,共建“成渝氢走廊”打造千亿级产业集群,355项“川渝通办”事项全面落地。

作为全国首个跨省域税费征管服务中心,川渝高竹新区税费征管服务中心统一了79项税费政策,为全国统一大市场建设探索新路。

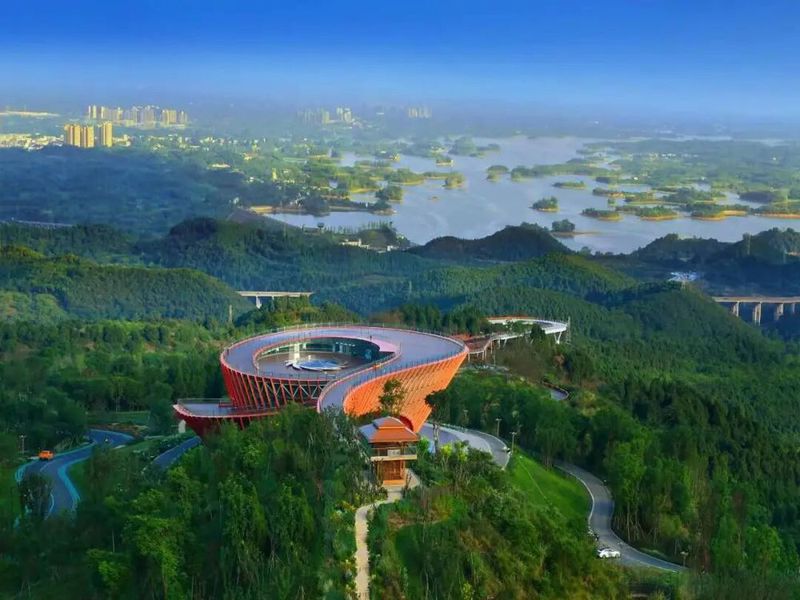

民生温度标注发展高度。大凉山腹地,成昆铁路公益性慢火车可赶着羊群乘车,票价数十年不变;“悬崖村”,藤梯变钢梯,村民入新居,“天空之谷”文旅综合体加速打造,生动诠释着为民初心。

四川以“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风,用实践昭示:中国式现代化的核心要义,就镌刻在人民群众日益舒展的笑颜里。

02

征程新篇

迈向发展高地的四川路径

“十四五”即将收官,“十五五”正在布局。站在新的历史方位上,四川将立足新发展阶段,完整、准确、全面贯彻新发展理念,因地制宜发展新质生产力,积极服务和融入新发展格局,加快打造成为带动西部高质量发展的重要增长极和新的动力源。

战略牵引,打造高质量发展重要增长极。强化成渝地区双城经济圈战略牵引,共建世界级产业集群,建设具有全国影响力的科技创新中心;

坚持高水平对外开放,加快构筑向西开放战略高地和参与国际竞争新基地;

坚持筑牢长江黄河上游生态屏障,探索生态优先、绿色发展新路径,进一步推动生态优势转化为经济优势,全方位提升四川在全国发展大局中的战略能级与分量。

产业筑基,构建现代化产业体系。坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,大力推进新型工业化。推动电子信息、装备制造、食品轻纺等优势产业向高端化、智能化、绿色化转型升级;培育壮大生物医药、新材料、新能源等战略性新兴产业;前瞻布局量子信息、生命科学等未来产业,全力争取在发展新质生产力上走在前列,筑牢现代化建设的坚实根基。

创新驱动,塑造发展新动能新优势。以建设具有全国影响力的科技创新中心为目标,强化战略科技力量建设,优化创新资源配置。重点推进西部(成都)科学城、中国(绵阳)科技城建设,打造重大科技基础设施集群,集中突破一批“卡脖子”关键技术,促进创新链、产业链、资金链、人才链深度融合,将科技创新的“关键变量”加速转化为高质量发展的“最大增量”。

协调共兴,优化区域发展新格局。深入实施“四化同步、城乡融合、五区共兴”发展战略。

支持成都建设践行新发展理念的公园城市示范区;培育壮大省域经济副中心;推动欠发达县域加快追赶跨越发展。

深化川渝全方位合作,推动成渝地区双城经济圈建设走深走实,构建优势互补、高质量发展的区域经济布局和国土空间体系,为构建新发展格局提供多层次、全方位的空间基础。

开放提升,拓展合作共赢新空间。高标准建设自由贸易试验区,营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。大力推进西部陆海新通道建设,提升中欧班列(成渝)运营效能。深化与长三角一体化发展、粤港澳大湾区建设等国家重大战略的对接,在更好地服务和融入高质量共建“一带一路”中提升开放型经济水平,让四川开放之门越敞越大。

民生为本,绘就共同富裕新画卷。坚持在高质量发展中保障和改善民生,扎实推动共同富裕,支持攀枝花高质量发展建设共同富裕试验区。

实施就业优先战略,促进居民收入增长和经济增长同步;推动教育高质量发展,加快建设健康四川,健全多层次社会保障体系;统筹新型城镇化和乡村全面振兴,让现代化建设成果更多更公平惠及全体人民。

绿色永续,建设美丽四川新样板。牢固树立和践行绿水青山就是金山银山理念。实施长江黄河上游生态系统保护和修复重大工程,持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。

积极稳妥推进碳达峰碳中和,加快形成绿色低碳生产生活方式,让巴山蜀水的美丽颜值源源不断转化为富民强省的经济价值。

从古栈道到高铁网,从“四塞之国”到“开放高地”,蜀道,是自然之道,观念之道,文化之道,创新之道,经济之道,发展之道。

在广元明月峡的层叠道路间,我们看到的不仅是交通方式的变革,更是一种文明基因的传承——从一代代筑路者“若前方无路,我便踏出一条路”的开拓勇气,到新时代建设者“在‘软豆腐’上建铁路”的创新智慧。

从古栈道上的“背二哥”民谣,到中欧班列(成渝)的汽笛长鸣,巴蜀儿女始终以敢为人先的锐气、人民至上的初心、开放包容的胸怀,在历史长河中刻下精神坐标。

站在新的历史起点,四川以“冲出盆地”的格局重塑战略坐标,以“筑路为民”的初心书写发展答卷,以“敢为人先”的锐气开辟未来之路,继续为全面建设社会主义现代化四川铺就康庄大道。

- END -