文|浓香文酿团队

春回大地,游人如织,泸州城内也掀起了一股“踏青潮”。

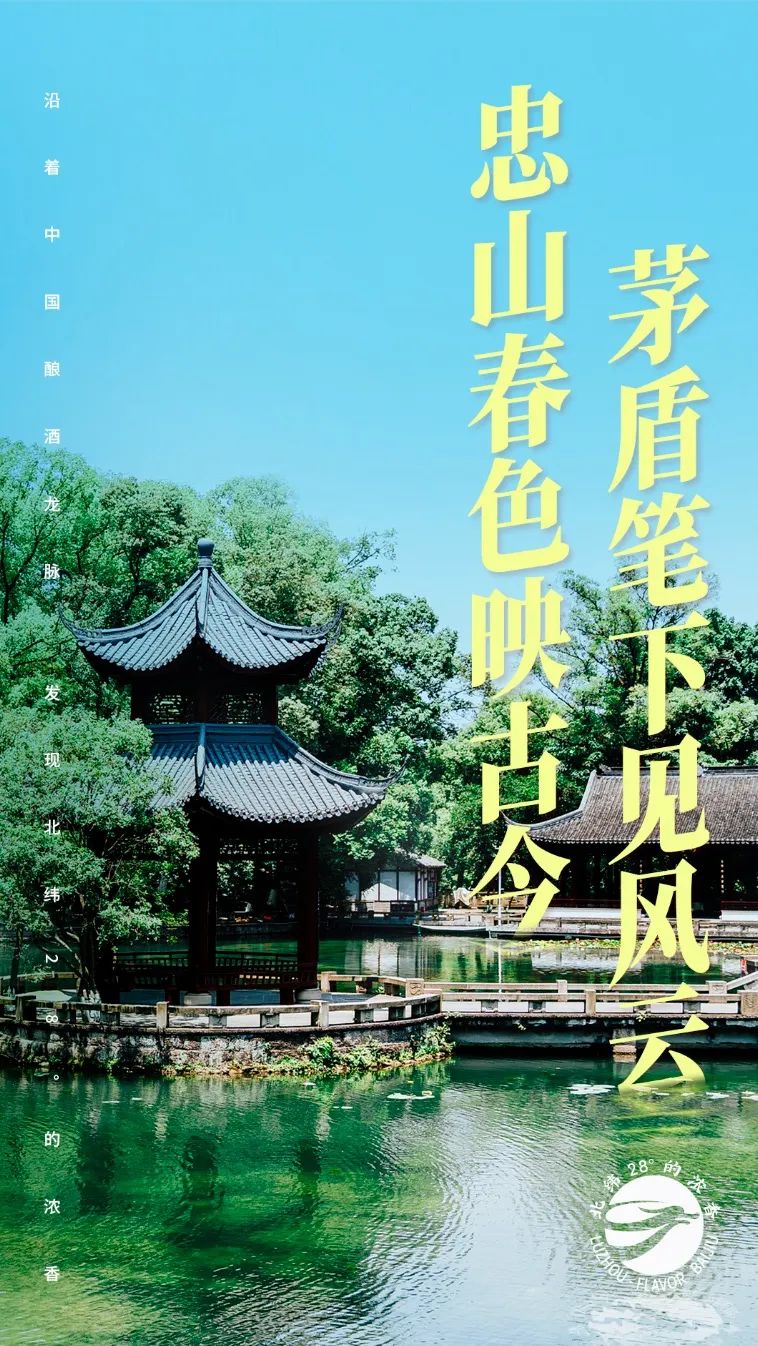

明代命名、沿用至今的“泸州八景”,有一“宝山春眺”在列——于山上眺望一城春色,美不胜收。

宝山即为如今的忠山。

西起龙透关,北临沱江的忠山,辐射方圆五里,在泸州市区的西北面划下一道天然屏障。

明朝《永乐大典》引《图经志》云:“宝山,泸州之负郭山也。当州之右,高平耸阔,延袤数里,每春,人踏青其上。”由此可以看出,数百年前,忠山已经是春日郊游的胜地。

高大挺拔的香樟树覆盖了整个忠山,绿荫如盖,包裹住寻觅春色的游人。在过去,自忠山远眺,城内的市井生活、城外的商船云集尽收眼底。

这里借助长沱两江交汇处的馆驿嘴通江达海,是两千多年古城的发轫之地。

忠山的倩影,也曾落在中国现当代的书页之中。

在现代著名作家茅盾的《虹》之中,女主人公梅行素曾在泸州做教员,期间多次来到忠山,与同事饱览景色,畅谈理想。

新的思想样态,也自泸州的忠山起笔,随春风四散。

风吹来外滩公园里的音乐,却只有那炒豆似的铜鼓声最分明,也最叫人兴奋。暮霭挟着薄雾笼罩了外白渡桥的高耸的钢架,电车驶过时,这钢架下横空架挂的电车线时时爆发出几朵碧绿的火花。

从桥上向东望,可以看见浦东的洋栈像巨大的怪兽,蹲在瞑色中,闪着千百只小眼睛似的灯火。

这是茅盾的作品《子夜》中的开头部分,故事的背景也正是中国社会的“子夜时分”。

|作为工业和金融中心,民国时期的上海汇聚了不同阶级和阶层的人群,阶级矛盾和社会冲突异常尖锐。工人阶级在资本家的残酷剥削下,生活困苦,不断发起罢工斗争。同时,资本家之间、资本家与工人之间、民族资产阶级与买办资产阶级之间的矛盾错综复杂。例如,书中描写了工人的罢工运动以及资本家采取的镇压手段,展现了阶级斗争的激烈程度,这些社会冲突构成了《子夜》故事发展的重要线索。图源:视觉中国

|作为工业和金融中心,民国时期的上海汇聚了不同阶级和阶层的人群,阶级矛盾和社会冲突异常尖锐。工人阶级在资本家的残酷剥削下,生活困苦,不断发起罢工斗争。同时,资本家之间、资本家与工人之间、民族资产阶级与买办资产阶级之间的矛盾错综复杂。例如,书中描写了工人的罢工运动以及资本家采取的镇压手段,展现了阶级斗争的激烈程度,这些社会冲突构成了《子夜》故事发展的重要线索。图源:视觉中国

舞台的幕布在20世纪30年代半封建半殖民地的旧上海拉开,民族资本家吴荪甫与买办赵伯韬轮番登场,如同两把冷兵器般划开了寂静的长夜。

在二人的势力交锋之中,工人罢工、农民暴动、反动当局镇压、帝国主义掮客投机、中小民族工业被吞并等事件接连出现,画出了上海滩半殖民半封建时期波云诡谲的历史长卷。

故事的最后,吴荪甫众叛亲离,民族资本家一派的势力土崩瓦解。

茅盾用这部小说,揭示了中国民族资产阶级的两重性,以及半封建半殖民地的中国不可能走上资本主义道路的历史原因。

这与茅盾本人的经历和思想走向不无关系。

茅盾原名沈德鸿,字雁冰,出生于浙江桐乡。其父亲沈永锡是个清末秀才,通晓中医,思想开明,重视新学,对声、光、化、电和数学等自然科学极为感兴趣,同时也喜欢传播进步思潮的社会科学。

|茅盾(1896年7月4日-1981年3月27日),原名沈德鸿,字雁冰,是中国现代著名作家、文学评论家、社会活动家,中国现代文学的奠基人之一。他是中国共产党早期党员,新中国成立后曾担任文化部部长、中国作家协会主席等职。

|茅盾(1896年7月4日-1981年3月27日),原名沈德鸿,字雁冰,是中国现代著名作家、文学评论家、社会活动家,中国现代文学的奠基人之一。他是中国共产党早期党员,新中国成立后曾担任文化部部长、中国作家协会主席等职。

其母亲陈爱珠则是一位通文理、有远见的女性。茅盾10岁时,父亲因病去世,母亲教他文学、地理和历史。故而,茅盾说,“我的第一个启蒙老师是我母亲”。

纵使父亲早逝,但幼时的家庭教育已经给少年茅盾根植了向往新生思想的种子。他在家乡完成了自己的小学、中学教育,于1913年考入北京大学预科第一类。然而,1916年因家庭经济原因,他不得不辍学,进入商务印书馆工作。

正是这份工作经历,给他的人生转折带来新的契机。

1919年底,茅盾参与由商务印书馆主办印行的《小说月报》的革新工作,主持“小说新潮”栏。

|茅盾在《小说月报》上大力倡导现实主义文学,主张文学要反映社会现实、关注民生疾苦。通过组稿、约稿等方式,吸引了众多新文学作家为刊物撰稿,如鲁迅、冰心、叶圣陶等,使《小说月报》成为了发表新文学作品的重要平台,推动了中国现代文学的发展。图源:视觉中国

|茅盾在《小说月报》上大力倡导现实主义文学,主张文学要反映社会现实、关注民生疾苦。通过组稿、约稿等方式,吸引了众多新文学作家为刊物撰稿,如鲁迅、冰心、叶圣陶等,使《小说月报》成为了发表新文学作品的重要平台,推动了中国现代文学的发展。图源:视觉中国

《小说月报》是中国近现代文学期刊,于1910年7月创刊,本是鸳鸯蝴蝶派的内部刊物,后来在“五四运动”后逐渐成为传播新文学的代表刊物。

1920年,茅盾发表《“小说新潮”栏宣言》,这成为全面革新《小说月报》的冲锋号角。

在其主持革新工作期间,白话小说、新诗、译文和论文如同雪花般涌入,充盈了《小说月报》的众多栏目,刊物面貌也一扫而新。

此时,众多文学组织也在秘密筹备中,一个叫“文学研究会”的组织正酝酿成立,茅盾为发起人之一,与北京的作家郑振铎、王统照等人联系,邀请文学研究会同仁供稿,《小说月报》就是他们的“主阵地”。

在思潮涤荡之中,茅盾的主张及创作,逐渐转向“为人生”的现实主义文学——力求以笔剖析社会时政,求得对人生的指引和示警。

同为作家的叶圣陶,对茅盾有这样的评价:

“雁冰兄是自学成功的人。他把许多书堆在床头,还有纸和笔,半夜醒来想起什么,就捻亮电灯阅读,如有所得,赶紧用笔记在纸片上,唯恐遗忘。

雁冰兄作小说,一向先定计划,绝不信笔直书。我有这么个印象,他写《子夜》是兼具文艺家搞创作和科学家写论文的精神的。”

|茅盾《上海大年夜》手稿,小说通过描写上海大年夜的繁华景象,深刻地反映了旧社会底层人民的悲惨生活。图源:视觉中国

|茅盾《上海大年夜》手稿,小说通过描写上海大年夜的繁华景象,深刻地反映了旧社会底层人民的悲惨生活。图源:视觉中国

从这段评价中可以看出,茅盾属于知行合一的人,不仅注重提出社会问题,还提供了解决问题的实践路径。

同时,他不避讳对细节的描写,刻画人物心理细致入微。比如《子夜》,在整体布局上像史诗般宏阔,但细节描写的笔触又极为委婉悠长,剖析人物心理,直至其微妙颤动的波纹。

如书中写吴荪甫在精神紧绷时听到电话铃响。

吴荪甫全身的肉都跳了起来。他知道这一定是孙吉人他们来报告市场情形;他拿起那听筒的时候,手也抖了;他咬紧了牙关,没有力气似的叫了两声“喂”,就屏息静听那生死关头的报告。然而意外地他的眉毛一挺,眼睛里又有些光彩,接着他又居然笑了一笑。

一个濒临崩溃的人物形象立刻跃然纸上。宏观的蓄势与微观的个人情感世界,都囊括在茅盾的“研究”范围之中。

|左翼运动时期的茅盾,曾两度在左联的执行机构中担任行政书记。他积极参与左联的日常工作,出席相关会议;组织和协调左翼作家的创作活动,为左联的发展和壮大做出了重要贡献。

|左翼运动时期的茅盾,曾两度在左联的执行机构中担任行政书记。他积极参与左联的日常工作,出席相关会议;组织和协调左翼作家的创作活动,为左联的发展和壮大做出了重要贡献。

1921年,茅盾加入中国共产党,其文学创作也与波澜壮阔的历史变迁紧紧系在一起。

大革命失败后,一批革命人士退隐大后方,茅盾隐居上海,开启了自己的文学创作生涯。

《蚀》三部曲——《幻灭》《动摇》《追求》就在此间诞生,前者创作于1927年,后两本创作于1928年,三部曲以大革命时期为背景,描写了知识青年在革命浪潮中的迷茫与挣扎。

正是在创作《幻灭》期间,内心充满矛盾与苦闷的茅盾将这种情感投射到作品中,并在手稿上署名“矛盾”,以表达内心的挣扎。

当他将《幻灭》投稿给《小说月报》时,编辑叶圣陶认为“矛盾”这一名字过于哲学化,且“矛”字不像姓氏。为了避免引起不必要的麻烦,叶圣陶在“矛”字上加了一个草字头,将其改为“茅盾”,既符合《百家姓》中的“茅”姓,又保留了原名的寓意。

|茅盾以笔为武器,以文学为阵地,在各个历史时期都积极投身民主运动,用自己的智慧、勇气和坚定信念,为中国的民主进程留下了浓墨重彩的篇章,成为后世敬仰的楷模。图源:视觉中国

|茅盾以笔为武器,以文学为阵地,在各个历史时期都积极投身民主运动,用自己的智慧、勇气和坚定信念,为中国的民主进程留下了浓墨重彩的篇章,成为后世敬仰的楷模。图源:视觉中国

“茅盾”不仅反映了当时一个文学青年的思想矛盾,也象征了他对社会现实的深刻观察与批判。这一笔名成为他文学创作的重要标志,伴随他一生。

1928年,赴日本避难期间,茅盾创作了第一部长篇小说《虹》及短篇小说集《野蔷薇》。1930年回国后,他加入中国左翼作家联盟,并担任执行书记。

抗日战争全面爆发后,茅盾主编了《呐喊》(后改名《烽火》)。在革命战争期间,文学仍然是茅盾改变世界的武器。

1938年,他当选为中华全国文艺界抗敌协会理事,主编《文艺阵地》。往后的三年,他前往新疆学院任教,期间依旧注重体验和实践,赴延安、重庆、桂林等地周游考察之后,创作了《第一阶段的故事》《腐蚀》和《霜叶红似二月花》等长篇小说。

新中国成立当年,茅盾当选为全国文联副主席及中国文学工作者协会(后更名为中国作家协会)主席。

|乌镇是茅盾的故乡,2000年11月11日,第五届茅盾文学奖颁奖仪式在乌镇举行,这是茅盾文学奖首次回归桐乡。2008年11月2日,第七届茅盾文学奖也在乌镇颁奖。2023年,第十一届茅盾文学奖颁奖典礼同样在乌镇互联网国际会展中心举行。图源:视觉中国

|乌镇是茅盾的故乡,2000年11月11日,第五届茅盾文学奖颁奖仪式在乌镇举行,这是茅盾文学奖首次回归桐乡。2008年11月2日,第七届茅盾文学奖也在乌镇颁奖。2023年,第十一届茅盾文学奖颁奖典礼同样在乌镇互联网国际会展中心举行。图源:视觉中国

1981年初,茅盾将25万元人民币稿费捐出设立“茅盾文学奖”,以鼓励当代优秀长篇小说的创作,这个奖项逐渐发展成目前具有最高荣誉的文学奖项之一,为后来者挥舞着前进的旗帜。

同年3月27日,茅盾在北京逝世,享年85岁。终其一生,他从未停止创作,是“执笔从戎”的铁血书生。

除了《子夜》这样的社会剖析小说,茅盾也有关注青年与女性命运的小说类别。

《虹》是茅盾的第一部长篇小说,创作于1929年,当时他正流亡日本。小说塑造了一位几经曲折磨难,最终走上革命道路的青年女性知识分子形象,展现了从封建家庭走向革命的心路历程,反映了女性在时代变革中的觉醒与抗争。

小说中用大篇幅的篇章描写了主人公梅行素女士在泸州川南师范学校任教的经历。茅盾将泸州忠山作为小说的背景和一些故事的发生地,记述了梅行素经常与同事一起到离学校不远的忠山游玩的情景。

|图为泸州忠山。茅盾未到过泸州,是其女友秦德君给他讲了老家泸州的山山水水,为他提供了创作素材,使他能够在小说中对忠山等泸州自然景观进行逼真的描写。图源:视觉中国

|图为泸州忠山。茅盾未到过泸州,是其女友秦德君给他讲了老家泸州的山山水水,为他提供了创作素材,使他能够在小说中对忠山等泸州自然景观进行逼真的描写。图源:视觉中国

好容易出了西门,忠山便在眼前了。一片雄伟的汽笛声跨山而来,隐隐然还有些震耳。到半山时,长江也看见了,一条上水的轮船冲着黄浊的江水,时时发出告捷似的长鸣。梅女士异常高兴,很矫健地跑在前头。

……

终于三个人都到了山顶,在宏壮的大庙门前的石级上坐着休息了。前面是长江,抱着这座山,像是壮汉的臂膊;左面万山起伏,泸州城灰黑地躺在中间,平陷下去像一个疮疤。那庙宇呢,也是非常雄伟;飞起的檐角刺破了蔚蓝的天空,那一片叫人走得腿酸的宽阔的石级,整整齐齐扩展着,又像是一张大白面孔。梅女士贪婪地眺望着,高声地对两个同伴说:

“雄壮!这里有的是雄壮,龙马潭有的是清丽。”

泸州的河运十分发达,自古便有“百舸争流”的景象。自忠山眺望远方,开阔的山河拥立、船只竞发的情景,令女主人公与同伴们的心境愈加明朗。

在茅盾的笔下,泸州忠山在现代文学中成为了“壮美”的代名词。

|泸州忠山景色优美,自然景观与人文景观相得益彰。泸州的忠山,古称堡子山、宝山、泸峰山,明代时更名为 “忠山”,它是集自然风光、名胜古迹、人文轶事为一体的综合景区,也是 “泸州八景” 之一的 “宝山春眺” 所在地。传说当年诸葛亮为了实现天下大统,起兵北伐,南方的不毛之地威胁着蜀国统治。他派赵云打先锋,攻占江阳,屯兵于此。图源:视觉中国

|泸州忠山景色优美,自然景观与人文景观相得益彰。泸州的忠山,古称堡子山、宝山、泸峰山,明代时更名为 “忠山”,它是集自然风光、名胜古迹、人文轶事为一体的综合景区,也是 “泸州八景” 之一的 “宝山春眺” 所在地。传说当年诸葛亮为了实现天下大统,起兵北伐,南方的不毛之地威胁着蜀国统治。他派赵云打先锋,攻占江阳,屯兵于此。图源:视觉中国

小说中还多次描写了梅女士与同事一起到忠山上聚餐赏月的情景,梅女士等女教师们与男同事们夜间到忠山饮酒赏月的新派做法,甚至引发了轰动泸州城的“忠山事件”。

在泸州的川南师范学校中,女教师们互相宽慰:“你不用怕。在这里是很平安的。惠师长提倡新思潮,主张女子解放。”

杨小姐跳起来提高了嗓子说,接着便滔滔地举出许多正在计划中的“新衣服”来,惠师长正要提倡女子剪发,正要提倡女子职业;惠师长还想没收城里的庙宇,都改办做通俗讲演会和图书馆;惠师长又想到上海、北京聘请几位“新文化运动”健将来举行一次大规模的新思潮讲演;惠师长也赞成“新村”,打算在这里忠山和龙马潭建筑起新村来;惠师长……

青年知识女性追求新知、寻求解放、要求进步的艰难曲折,就融在泸州城和忠山的淡淡月色之中。

茅盾从未到过泸州,其对泸州描写如此生动逼真,源于其红颜知己秦德君在泸州任教的经历。

《虹》中的主人公梅行素女士的原型胡兰畦,原来与秦德君一起曾在泸州的川南师范学校附小任教。每逢周末或假日,她们经常跟当时在川南师范学校任教的恽代英等人一起同游忠山。

值得一提的是,四川省第一个社会主义青年团组织——社会主义青年团泸县支部,便是一群青年在恽代英的安排布置下齐聚忠山亭内商讨成立。

当时恽代英召集的余泽鸿、张霁帆、曾润百、陈江、陈泽煌、李元杰六位学生,除李元杰外,其余五位先后为中国革命献上了年轻的生命。

以六人青年团为基础,先后从泸县各校吸收了大批青年骨干,活动范围逐步扩大。在恽代英的教诲下,不少青年有了新的觉醒,从此走上了革命道路,而泸县的反帝反封革命运动由此进入了一个新的阶段,开始成为川南革命的策源地和中心。

在茅盾与秦德君二人交往的过程中,秦德君把自己的友人胡兰畦抗婚出逃、参加革命的曲折经历讲述给了茅盾。

|20世纪,当人们阅读著名作家茅盾的小说《虹》时,惊喜地发现,这部作品是以泸州为背景展开叙述的。这一发现,犹如在文学的长河中打捞起一颗独特的明珠,照亮了泸州这座城市与文学大家之间的奇妙联系。图源:视觉中国

|20世纪,当人们阅读著名作家茅盾的小说《虹》时,惊喜地发现,这部作品是以泸州为背景展开叙述的。这一发现,犹如在文学的长河中打捞起一颗独特的明珠,照亮了泸州这座城市与文学大家之间的奇妙联系。图源:视觉中国

秦德君在回忆文章中曾这样描述当时茅盾创作的情景:“我认为从‘五四’浪潮里涌出来的青年有许多动人的故事,是很好的素材。……他不仅没见过胡兰畦,而且胡在四川经历的山山水水、城市乡村,他也没见过,我都尽可能具体、详细地给他描述。他每写好一部分,便由我誊清,同时顺手把人物的语言改成四川话。小说终于写成了,这便是他的《虹》。”

也正是如此,泸州与忠山成为茅盾这部长篇的蓝本,也成全了这位文学家与诗酒泸州的缘分。

有趣的是,“茅盾文学奖”的获得者阿来、柳建伟、刘玉民、熊召政等都曾来泸参加过泸州老窖“泸州高粱红了”活动,并留下了一篇篇经典散文。阿来等还参加过泸州老窖封藏大典活动。

|“茅盾文学奖”获得者阿来,出席泸州老窖第四届诗酒文化大会现场。

|“茅盾文学奖”获得者阿来,出席泸州老窖第四届诗酒文化大会现场。

无数受到茅盾托举的文人,还在继续与泸州缔结着深远的诗酒渊源。那些深情的文笔,也仍在哺育泸州。

1.茅盾通过《子夜》《虹》等作品,深刻剖析半殖民地半封建社会的矛盾,揭示民族资产阶级的困境,并关注青年与女性的命运。其创作兼具宏观历史视野与微观心理刻画,体现“为人生”的文学主张,强调文学对社会现实的批判与引导作用。

2.忠山(古称宝山)作为“泸州八景”之一,自明代起便是踏青胜地,拥有丰富的历史文化底蕴。其绿荫如盖的香樟树林与俯瞰两江交汇的壮丽景色,展现了泸州古城的地理特色与自然之美,成为连接古今的重要文化地标。

3.忠山不仅是文学场景(如《虹》中女性觉醒的舞台),更是革命活动的策源地:恽代英曾在此组织四川首个社会主义青年团,推动川南革命。茅盾虽未亲至泸州,却通过友人口述将忠山融入作品,使其成为进步思想与革命精神的文学符号,延续了泸州与文人、革命的深厚渊源。

【单选题】在茅盾的( )文学作品中,描写了主人公在泸州川南师范学校任教的经历和泸州忠山游玩的情景。

A、《子夜》

B、《虹》

C、《林家铺子》

D、《春蚕》

本文系「北纬28度的浓香」原创

未经账号授权禁止随意转载

原文转载回复【转载】联系授权