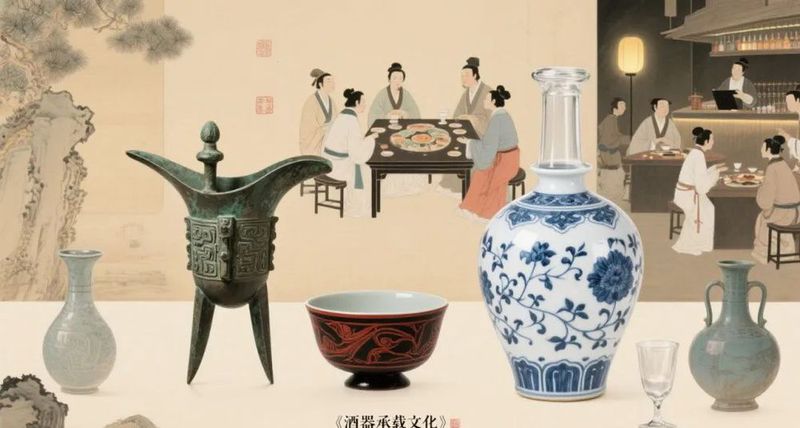

古今中外,酒已经渗透到了包括政治、经济、文学、艺术、饮食、养生等各方面在内的社会生活中。有酒必有酒器,酒器作为酒文化的重要载体,同酒文化一起,共同成为了中国传统文化的重要组成部分。酒器同样也盛载了我国历史中各个朝代的历史背景、生活环境、风俗习惯、价值观念等。因而酒器的生产与发展几乎与酒一样渊源流长、千姿百态,大概经历了五个历史时期。

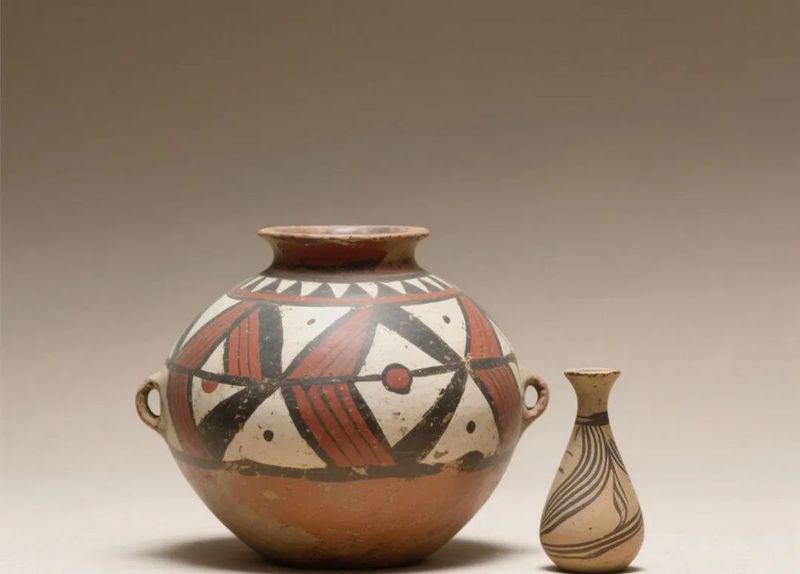

炎帝先民在发明人工谷物酒的同时,也发明了最早的酒器--陶制酒器。这是我国酒器的初创时期。属于仰韶文化的陶制酒器,多绘有彩色图案,造型生动别致,不仅有使用价值,还有很高的艺术欣赏价值,是中国文化艺术的开端。从新石器时代晚期至商代,出现了白陶酒器。

目前可确知的人工史前酒器,从质料上分为陶酒器和漆酒器两种。陶酒器从陶色上可分为彩陶、灰陶、红陶、白陶、黑陶等。新石器时代不同地区的考古学文化之间差异很大,地方特色较为浓厚,表现在陶酒器的器形和组合上也各不相同。史前时期总的生产力水平较为低下,美酒对一般民族成员来说是一种不可多得的奢侈品,而较为精美的酒器也多出现在大型史前的整个酒器家族,虽也盛、温、斟、饮齐全,但器形上似平也还没有完全脱离大自然的怀抱,显得纯朴可爱,散发着泥土的气息。

殷商、西周时代,是中国青铜文化繁荣鼎盛时期,也是我国酒器的形成期,青铜酒器是这两个时代最为流行的酒器。根据容庚《殷周青铜器通论》分类统计,在50类青铜器中,酒具占24类。而且每类酒具有多种式样。商周青铜酒器的纹饰、造型、铭文,不仅体现了奴隶社会的礼治观念,也体现着当时人们对美的执着追求,给后来的雕刻艺术、书法艺术带来很大的影响。春秋战国时期,是陶质、青铜质酒器逐步向铁质酒器过渡的时期。

秦汉时期是我国酒器的发展时期。至汉代,我国的酒具已经基本定型,主要分为饮酒器、取酒器、盛酒器和贮酒器四大类。汉代的漆制酒器发展成汉代酒器的主流。这时期的漆质酒具在继承战国漆器的艺术风格上有所创新,无论在造型纹饰、色彩等方面都带有漆、木制品的特性美。漆器工艺是我们祖先又一伟大发明,古人在长期的生产实践中,发现用漆树割取的天然液汁,用它作涂料有耐潮、耐高温、耐腐蚀等特殊功能,又可以配制出不同色彩,光彩照人,这一发明在汉代达到辉煌。

这时期漆器是以黑红为主色,漆器品种繁多,漆器图案根据不同的器物,以粗率简练的线条或繁缛复杂的构图表现,增强人或动物的动感与力度。同时金、银、玉也在少数使用中,只是上层贵族和富人使用。这一时期的酒具品种多样,呈现出百花齐放的局面,有些不同质地的酒具还相互仿制。汉代酒具除了漆制酒器外,还有陶器、青铜器、玻璃杯、玉杯、海螺杯等。汉以后,瓷制酒器渐多。

这时期漆器是以黑红为主色,漆器品种繁多,漆器图案根据不同的器物,以粗率简练的线条或繁缛复杂的构图表现,增强人或动物的动感与力度。同时金、银、玉也在少数使用中,只是上层贵族和富人使用。这一时期的酒具品种多样,呈现出百花齐放的局面,有些不同质地的酒具还相互仿制。汉代酒具除了漆制酒器外,还有陶器、青铜器、玻璃杯、玉杯、海螺杯等。汉以后,瓷制酒器渐多。

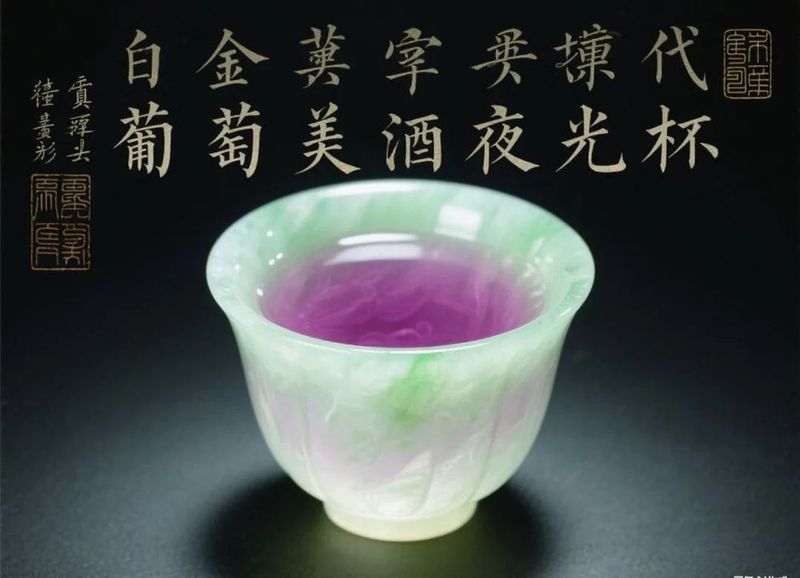

唐代的饮酒器主要是杯和觞。唐代最有名的酒杯是用玉琢成的“夜光杯”。唐代的取酒器成“杓”,多为木质,用杓取酒入杯的动作称“斟酒”;盛酒器主要是樽,樽多用铜制,故称为“金樽”。樽既可盛酒,亦可温酒;酒壶由茶壶演变而来,多为执柄带流嘴壶,壶是用来贮酒的,用它取回酒来还得倒入杯中加温。

宋代以及以后,蒸馏酒己经在我国普遍饮用,一般不需要加温饮用,因而酒器更加简单。作为贮酒器的壶改用陶瓷做的瓮、坛,而樽、杓逐渐为带流嘴的酒壶代替。只有杯仍是常用的饮酒器,所以,酒杯的制作更加奇巧。

明清时期,是我国古代瓷酒器发展的鼎盛时期。“瓶”在明代极具特色,视场合大小形制而定,有时用于盛酒,有时又用于斟酌。瓶的功能不仅仅是酒器,特大和特小的已经成为装饰、赐赠、珍玩的物品。

清代的陶瓷酒器,在色彩上,较前代的三彩、五彩更有发展,可谓五光十色。清代在康熙年间,制造了一大批青铜仿古酒器。当时的金银玉制酒器,从工艺、制式和品种、数重上也超过了前代。特别是在玉制酒器上,几乎成空前绝后之式。

精美的瓷质酒具以它特有的优势占据主导地位。它以其耐用、价廉,成为主流饮酒用具,占据了酒具市场。明清时代随着各种工艺的发展成熟,洒具制作更加精细,常绘以山水、花鸟,人物、故事等图案,成为真正的艺术品。呈现出异彩纷呈、百花争艳的时代特征。中国酒具作为礼仪制度的载体,始终显示出地位。只能出现在皇宫贵族的酒案上,一般官吏、士大夫也很难拥有。因此以金银制作的酒具属于皇家贵族用具。明清时期金银的酒具加工、制作工艺更加精湛,代表这时期工艺制作水平。

现代酒器,就质材来看,基本上分为四大类、三小类。四大类是玻璃类、陶瓷类、全属类、塑料类;三小类是木质类、皮革类、玉石类。从形状上看,除方、扁、圆外,就是动物及植物仿真形。色彩以淡、明、绿、暗色为主。现代酒器最突出的特点,就是从国外引进了铝合金制易拉罐。当然传统的,有特色的罐、坛、葫芦形状的酒器仍然很受欢迎。还有一个特点,就是更如注重了酒器的使用性,而其装饰性和欣赏性相对减弱,以后可能会有所发展。

调器作为载体,承载了各种文化内容。它所承载的独特个性决定了其内容的丰富性,它的材料、色彩、造型诚实地反映了我国历史的发展情况。综观中国古代酒器的演进历史,可以看出,在古代社会生活中流行的酒器,先后是陶器——青铜器——漆器——瓷器,而其它种类的酒器则皆未占据过主导地位。王朝虽在更普,但是民族的融合、经济技术的发达势不可挡,中国古文化的强势载体已拓散世界各地,向世人显现其不朽的艺术内蕴和辉煌成就的魅力。

邛陶文化

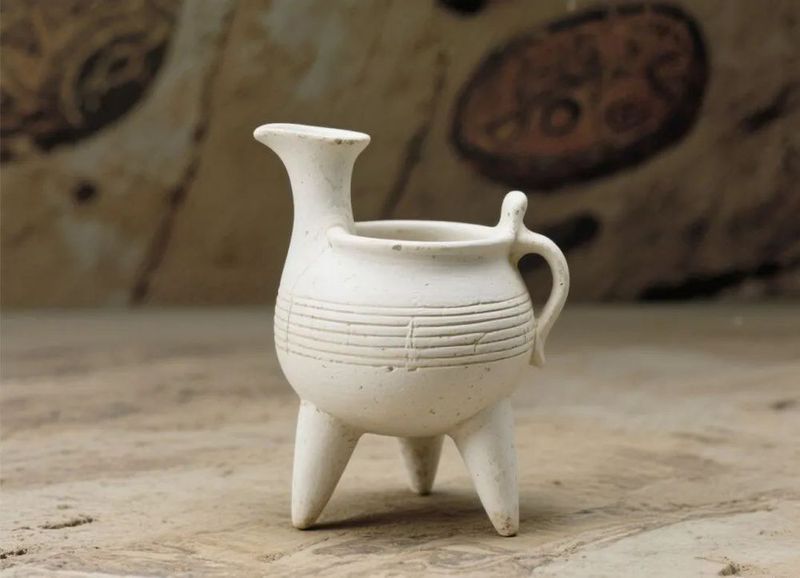

邛窑,创烧于南朝,盛于唐、五代,衰于南末,历时八百余年,是全国重点文物保护单位,列入十一五、十二五、十三五大遗址保护名录。

图源网络。

邛窑是我国著名民间瓷窑之一,也是我国古代青瓷的重要产地,邛窑出土的文物在国内外享有盛誉。由于邛窑是最早对陶瓷器进行彩绘装饰的窑址,釉色丰富多彩、鲜艳夺目,被认为是我国彩绘瓷的发源地。

邛窑分布很广,如邛崃十方堂、邛崃固驿瓦窑、尖子山窑、成都市区的青羊宫窑、琉璃厂窑、都江堰的玉堂窑、彭州市的瓷峰窑、郫县的大坟包窑等都被通称为邛窑。

邛窑现存有13个窑堡,其中以十方堂邛窑遗址和固驿瓦窑山邛窑遗址最为著名。1983年四川省考古队在十方堂邛窑遗址发掘,出土各种完残器物10000余件。出土器物不仅数量大、种类多,而且从产品到窑炉、窑具都有完整的实物,它对中国古陶瓷史的研究有着很重要的价值。1988年1月十方堂遗址由国务院正式公布为国家级重点文物保护单位。

图源|《人民日报海外版:邛窑国家考古遗址公园 重现蜀地名窑盛景》

1988年10月,省考古队对固驿瓦窑邛窑遗址进行正式发掘,清理出45.7米的龙窑1座,虽有一定损坏,但主要部分(火膛、炉身、烟道)是齐全的。在古陶考古中保存情况如此良好的窑炉还不多见。另外,在出土的大批隋代陶瓷器中,还发现有联珠纹釉下彩绘器3件,较《中国陶瓷史》认定的中国釉下彩生产最早的湖南长沙窑(中唐时期)早将近两百年左右。据此考证,固驿窑是我国己发现的生产釉下彩瓷的最早窑堡。

图源|《人民日报海外版:邛窑国家考古遗址公园 重现蜀地名窑盛景》

邛窑是四川遗址面积最大、烧造时间最长、出土文物最丰富、器物流散最广的古瓷窑,并被中国古陶瓷专家称作是高温釉下三彩和彩绘瓷的故乡。2017年3月,邛窑遗址公园成功入选第三批国家考古遗址公园。按邛崃文旅局的规划,公园在2018年三四月正式开园,市民可在这里饱览窑炉、瓷器,了解邛窑的历史和制陶工艺,一探古代蜀地经济生活和文化生活。

图源|《人民日报海外版:邛窑国家考古遗址公园 重现蜀地名窑盛景》

邛窑陶瓷有单色釉、如青釉、棕黄色釉、褐黑色釉、灰白色釉。由于泥料较粗,普遍含有细沙粒,胎面普遍施化妆土,用当地原料配出浅黄、深黄、棕黄、老绿、翠绿、孔雀蓝、藏蓝、紫黄、黑色等在瓷器上作画,大多数是釉下彩;以大片圆形彩斑、联珠、多层菱形、圆圈构成的图案。有些和刻花、划花、粘贴、捏塑、模印等共同组成装饰面。最突出的是彩画。

注:本文部分图片由AI生成,如有不妥,请联系后台删除。