酒不仅是单纯的饮品,

更是承载情绪、时间与地域记忆的媒介。

文|好酒地理局

“酒是消费者熟悉的陌生人。”

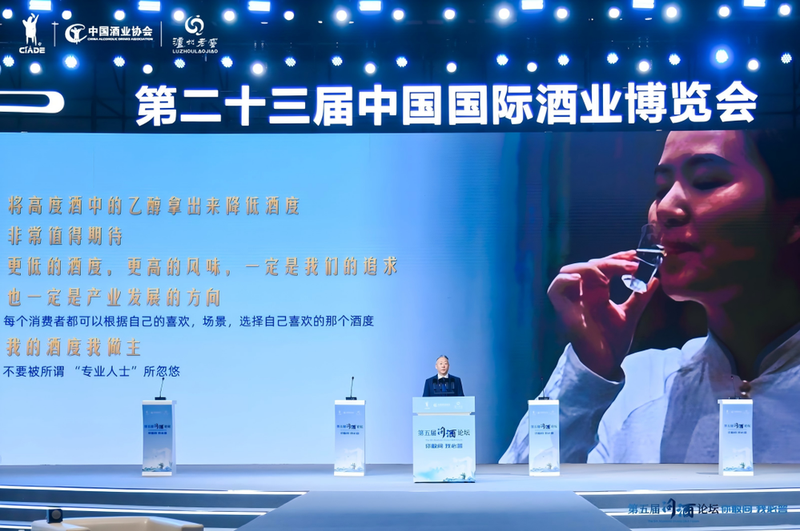

中国酒业协会理事长宋书玉在近期于武汉举办的第五届“问酒”论坛上提出,我们每天都在谈酒、饮酒,却未必真正理解酒。

▎宋书玉

近年来,中国酒业革新步伐明显加快。无论是低度酒的崛起,还是高度酒的坚守与进化,市场正在以前所未有的速度重塑“酒”的边界。消费层面的代际更替、健康理念的普及,以及多元场景的拓展,让“喝什么样的酒”“怎样喝酒”成为行业新命题。

然而,当行业以出新为常态,我们也必须反问:在不断变化的形式背后,酒的本质是否被真正理解?

在热度不断攀升的今天,酒业或许更需要一份冷静地凝视。重新认识酒,不仅是重新理解一杯酒的风味与度数,更是重新体悟人与自然、人与文化、人与自我之间那份久违的平衡。

唯有如此,创新才能有根,风味才能有魂。

中国白酒的“酒度崇拜”

在白酒的饮用场景中,“这酒多少度?”几乎是最自然的开场白。它往往出现在举杯之前,也往往决定了接下来那一口酒的心理预期。

长久以来,这种以“度数”判断酒的思维方式,构成了公众对白酒的最初印象,也在潜移默化中影响着行业的传播逻辑与价值评判。

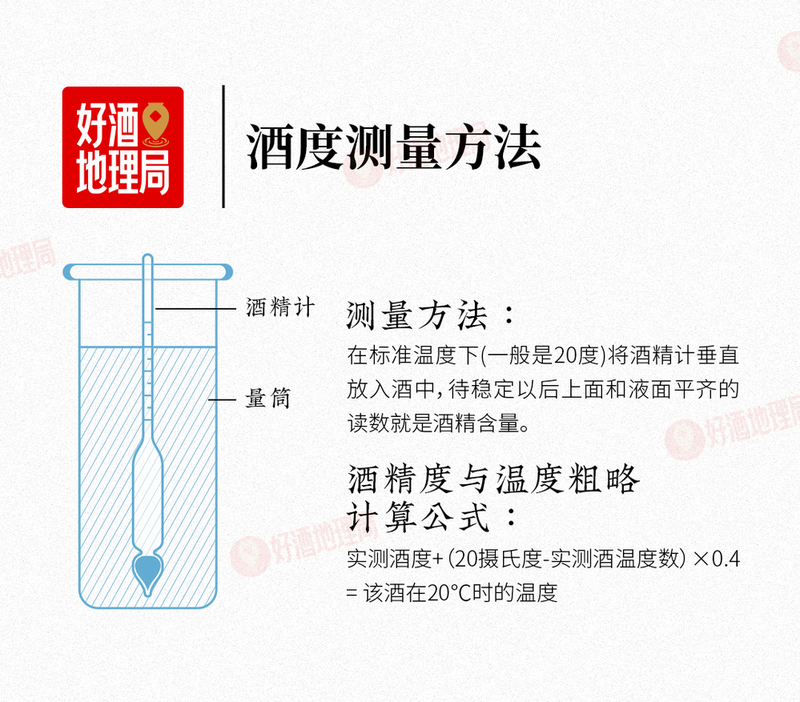

酒度本是物理量,它指在20℃时,100毫升液体中乙醇所占体积的百分比。

制图@好酒地理局

早期人们凭经验判断酒度,“看酒花”是传统方法。例如,茅台则以鱼眼花、堆花、满花等形态区分酒度,汾酒则以大花、小花、云花、水花等为标准。

可经验会产生误差,也会被伪造,有的酒厂加皂角、苏打粉,只为造出“好花”。直到现代仪器引入,酒度才真正进入科学范畴。

而中国白酒的酒度,更是一部被数字记录的文化史。它的起伏,不只是技术的演进,更是政策的波动、市场的回响与民族情感的投影。

元代,蒸馏术以“阿刺吉”之名漂洋而至,最初只是对发酵酒的二次蒸馏,产量稀少,尚属试探之作。直到明代,酿酒者终于不再以酒蒸酒,而是以粮蒸酒——高粱、杂粮、玉米,皆可入甑。这一转折让酒精度陡然攀升,也让烧酒真正走进了中国人的生活。北方的烧锅、山西的汾酒,不断延长发酵、反复蒸馏,追求的正是那股“辣到喉咙里生火”的烈性。

图源@AI生成

酒度的提高,不只是工艺的突破,更是一种味觉上的征服欲,人们在酒里追求力量,也在酒里确认自我。

然而,技术的狂奔总需要政策的庇护。明初因粮荒一度禁酒,后又以“报官纳课”放开酿造,只要纳税即可开坊。这一松动,让蒸馏酒在北方迅速蔓延。清代则几度禁烧,理由是“浪费粮食”,却又因高粱“粗粝难食”而屡被地方奏请解禁。中央的禁令与地方的默许,在矛盾中反复拉扯。

结果是,白酒在夹缝中反而越酿越烈。为了在有限的粮食与高税下求生,酒坊倾向于酿造酒度更高的酒,用更少的产量换取更高的利润。到清末,酒税成了财政支柱,朝廷虽重征不止,却也不得不承认白酒业的合法性。政策的摇摆,反倒造就了酒度的坚韧生命力。

真正让烈酒扎根的,是市场的温度。北方冬长夜寒,酒不再只是饮料,而是温暖身体的火焰。比起温润的黄酒,烧酒价廉、醉快、劲足,最合寒地人的性情。它从农夫的粗碗里冒起白气,也从客栈的酒盏里飘入京城的夜色。

图源@AI生成

入关后的满蒙贵族,本就嗜酒好饮,他们把烧酒带入宫廷,使之成为了身份的象征。烈酒的炽烈、痛快、直率,恰与草原民族的血性相呼应。当汉文化与游牧文化交融,白酒从平民饮品变成了“国饮”,也让高酒度成为力量与豪情的象征。

进入二十世纪,酒度几乎成了品质的代名词。20世纪70年代,“高度出香”“高度出味”的理念一度主导行业。直到1987年贵阳酿酒会议提出“优质、低度、多品种、低消耗、高效益”的方针,白酒开始从“升度狂热”转向“降度理性”。

此后,国家陆续调整标准,鼓励低度化与国际化。2004年,低度酒的下限由35%vol降至25%vol,意味着“轻饮”成为趋势。政策引导让白酒不再只属于豪饮者,也为新一代消费者打开了更温柔的入口。

图源@AI生成

但市场的故事从不简单。当消费逻辑从“生产导向”转为“感官导向”,酒度又一次被重新定义。广告里,高度酒象征真性情,低度酒象征新生活。度数成了标签,数字成了风格。白酒被简化为一个参数,一串数字成了品牌的个性代言。

于是,我们在口号中谈文化,在包装上标度数,风味的复杂与地域的细腻,被一串阿拉伯数字掩盖得无影无踪。

但白酒的灵魂从不在酒度,它是一个庞大而活着的体系——酸、酯、醛、酮、醇……数千种物质在发酵、蒸馏、贮存、勾调中共生发酵,构成香气的层次与味觉的余韵。

正如宋书玉所言:“以乙醇和水的比例推算‘最佳酒度’,是知其酒度,不知其所以度。”白酒不是实验室里的化学溶液,而是生命的产物。它在时间中生香,在生态中生味。酒度只是风味的结果,而非目标。

“每个产区、每个香型、每个企业都有自己表达风味和品质最适宜的酒度,可以是一个,也可以是多个。”

宋书玉认为,酒度的差异,不是高低之分,而是风格的并存。

今天的白酒早已进入“喝得怎样”而非“能喝多少”的时代。消费者更关心的是香气的走向、入口的层次与饮用场景的契合,而非数字的高低。

当行业仍以“度数”讲述品质时,人与酒的交流便被割裂。重新认识“酒度”,不仅是科学问题,更是文化问题。

除了酒度以外,宋书玉还提出,我们需要重新认识的另一个概念,那就是香型。

品牌+风味表达

“中国白酒原本没有香型之分。五六十年代,我们的产品风格表达,是以名酒品牌为基准的。比如有茅型、汾型、泸型等。”宋书玉表示,随着对中国名酒工艺的总结,色谱分析技术取得突破,尤其以茅台试点、汾酒试点、泸州老窖试点为代表的大量科研成果,为香型划分奠定了基础。

此后,“酱香型、浓香型、清香型、米香型”四大香型的确立,极大地推动了中国名酒的科学研究。从上世纪80年代至今,我国已确立12种香型,并制定相应国家标准。

制图@好酒地理局

这一进程中,白酒的香型体系也随着时代发展不断演化。

全国白酒工业标准化技术委员会秘书长宋全厚曾在与「#好酒地理局」对话时表示,中国白酒香型经历了一场深刻的转型。

过去,由于交通不便、信息闭塞,各地白酒形成了鲜明的地域风格。这些风格受气候、水源、工艺及饮食文化共同影响,呈现出“一地一品”的格局。

而当消费者开始追求更个性化、更层次化的饮酒体验时,香型之间的融合与创新成为新的趋势。

市场需求推动了白酒的持续进化。白酒泰斗曾祖训在论文中将中国白酒的发展历程概括为四个阶段:

上世纪50-60年代的“卫生时代”是作坊酒。

70-80年代的“产量时代”是工业酒。

80-90年代进入“香型时代”,形成品牌酒。

90年代以后则步入“个性时代”。

这一时代的特征是消费多样化与文化回归。消费者追求的已不仅是香不香,而是舒适与健康——不辣嘴、不刺喉、不口干、不上头。对风味的要求从标准化转向个性化,从单一香气走向复合与层次。

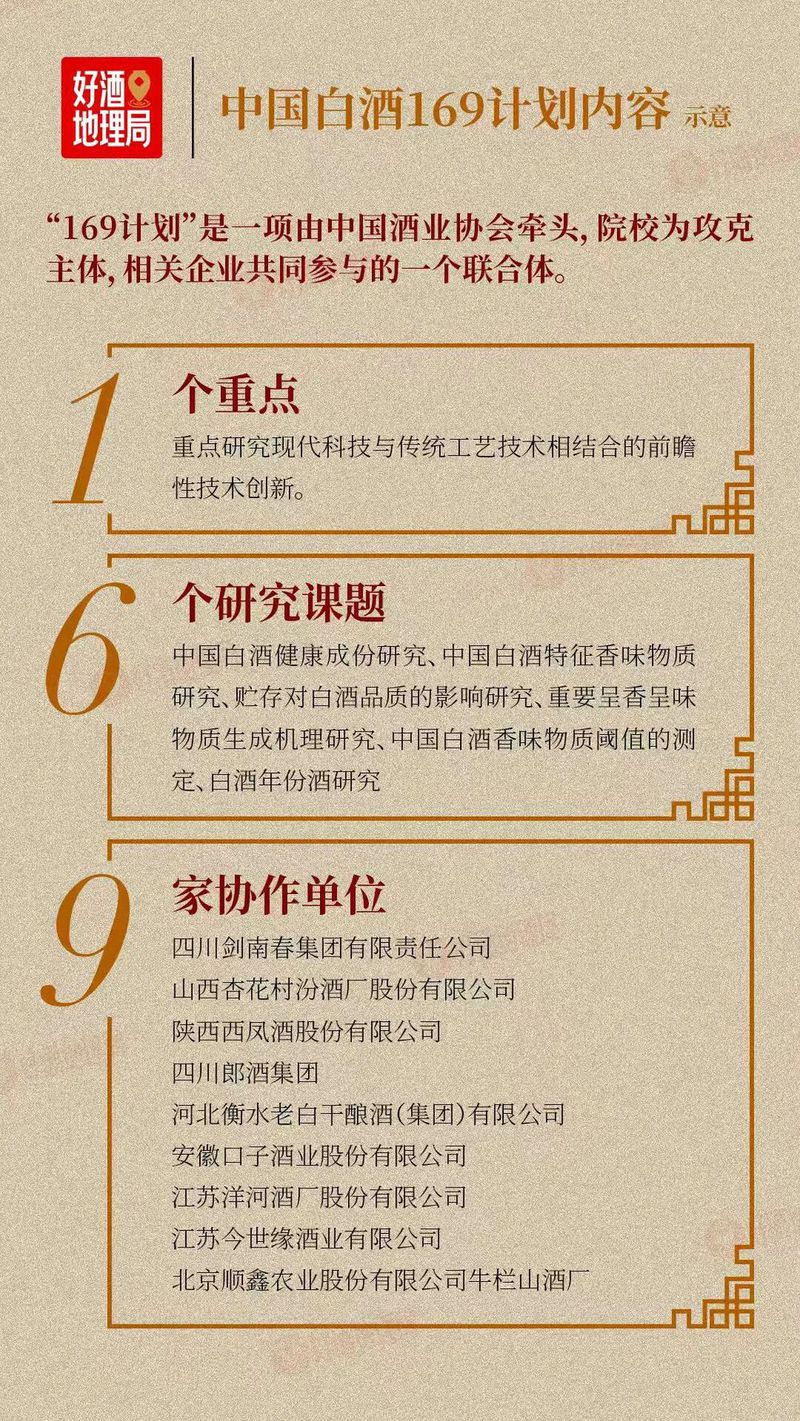

近二十年来,通过“中国白酒169计划”“中国白酒3C计划”等科研项目的实施,行业逐步探索出一种新的表达方式:“品牌+风味表达”。

制图@好酒地理局

在此框架下,白酒香型不再拘泥于传统界限,而是出现“兼香”“三香”“多香融合”等创新趋势。这既是企业适应市场的策略,也体现了白酒“天地人和”的文化精神,是对白酒本质的现代化延伸。

宋全厚提出,目前国家标准体系仍以传统香型为主,但行业、地方及团体标准正不断完善,为新兴香型提供了更广阔的发展空间。

风味个性化的实现,离不开技术与文化的双重支撑。

在技术层面,企业通过微生物调控、发酵管理、窖池生态维护、勾调工艺与贮存优化,实现了风味物质的精准调控,使同一香型下的酒也能呈现多样层次。

▎近年来,各大酒企在科研体系、工艺优化和理论体系构建上持续加码,力图打破传统工艺的路径依赖,实现从经验型酿造向知识型酿造的转变。摄影@好酒地理局

在文化层面,风味的个性化表达,是对白酒地域性、工艺性与品牌价值的传递。每一款酒体都凝结着产区生态、原料特性与时间积淀,承载着地方文化与历史记忆,也成为消费者认知和选择的重要依据。

如今,香型与风味的关系正在发生微妙变化。香型仍是基础,为行业建立标准和共识;风味个性化则是方向,强调在框架内的差异化与独特性。两者相辅相成——香型提供“共通语言”,风味塑造“独特口感”。这种平衡让白酒产业在标准化与创新之间找到了新的生长点。

展望未来,宋书玉认为,风味个性化将成为中国白酒发展的主旋律。技术研究将更聚焦于微生物群落与风味物质的关联、感官感知与化学成分的协同,以及产区差异与品牌表达的融合。风味的构建将更为立体——从原料、产区、微生态、贮存到勾调,形成多维度的个性体系。

消费者的判断标准也将随之转变,不再仅凭“香型”辨酒,而是通过自身感受去选择符合个人偏好的风味。这标志着消费认知的成熟,也意味着白酒文化与科技的深度融合。

白酒的风味,因而不再是固定的或被定义的,而是富有生命力的、可塑的。

香型是基础,风味是表达;二者结合,构成了现代白酒产业的核心竞争力。

这种从“香型”到“个性”的转变,不仅是技术的进步,更是对白酒文化、消费心理与时代精神的深刻洞察,为中国白酒的未来开辟了持续创新的道路。

中国酒的理性与温度

白酒的发展史,既是一部技术进步史,也是一部文化觉醒史。从“度”的确立,到“香”的划分,再到“风味”的探索,中国酒业的每一次转变,实质上都在回应同一个命题——人如何与酒相处。

“度”,最初是理性的尺度。它关乎安全、工艺和饮用边界,是酒业走向标准化与科学化的起点。

而“香”的提出,则使白酒拥有了感官与技术的共同语言。它让地域差异、微生物生态、粮食特性被系统识别和命名,形成了独特的香型体系,推动了行业从经验酿造走向科学表达。

然而,当香型体系趋于完善,酒业的核心竞争力又重新回到了“风味”——回到了人与酒之间的感受与共鸣。

在这一转变中,科学理性与人文关怀并行不悖。

▎孙宝国

中国工程院院士、北京工商大学原校长孙宝国提出,饮酒的时间并无定律,“早不酒,晚不茶”的古训,实则蕴含着顺应身体节律的生活智慧。饮酒宜随人、随境、随心,关键在于健康与愉悦的平衡。

▎韩北忠

中国农业大学营养与健康研究院教授、博士生导师,中国轻工业酒曲品质工程重点实验室主任韩北忠也认为,酒与酸奶、干酪一样,都是发酵食品,是人类文化长期积淀的嗜好品。不同地域与职业的人有不同的饮酒方式,这种差异本身正是饮酒文化多样性的体现。

饮酒行为的科学化与文化化,已成为新时代消费理性的基础。

对酒的误解,也正在被科学重新校正。

▎季克良

中国酿酒大师、贵州茅台集团原董事长、总工程师季克良认为,勾兑并非造假,而是保障品质稳定、体现工艺水平的重要环节。由于原料、气候与微生物环境的差异,白酒的每一批次都略有不同,唯有通过勾调,才能使产品保持一贯的风格与质量。

▎黄永光

贵州大学酿酒与食品工程学院党委副书记、院长黄永光补充道,行业法规早已明确区分白酒与配制酒,关键在于标识透明与信息公开。

这种从技术到制度的透明化,既体现了行业的成熟,也反映出消费者对理性饮酒的信任回归。

饮酒方式的多样化,亦是文化开放的象征。

▎张五九

中国食品发酵工业研究院原副院长、中国酿酒大师张五九提醒,不同类型的酒混饮可能加快酒精吸收,应以适度与安全为前提。

▎徐岩

而江南大学教授、博士生导师、原副校长徐岩则提出,混饮果汁或低度饮品能缓和酒精刺激,带来更丰富的味觉体验。

▎毛健

江南大学教授、博士生导师毛健认为“白酒冰饮”,让传统酒体在年轻消费群体中获得了新的表达空间。他提出,只有酒体质量过硬、设计合理,才能经得起低温考验。

这些观点共同揭示出:科学与文化的融合,使酒从单纯的饮品,变为承载情绪、时间与地域记忆的媒介。

当我们从“度”的理性走到“香”的秩序,再走向“风味”的个性,酒业的发展已经超越了技术范畴,进入了文化的层面。

理性让人更懂得节制,科学让行业更透明,而文化则让酒重新获得温度与灵魂。

如今的消费者,不再满足于追求度数的高低或香型的名目,而更关注酒是否契合个人的感受与价值观;企业也不再仅以产量或标准为目标,而是通过风味设计、品牌表达与文化叙事,重建与消费者的情感链接。

图源@AI生成

可以说,从度到香,从香到风味,是中国酒业从“制造”走向“创造”、从“标准化生产”迈向“文化自信”的历程。这一演变,不仅是一种产业升级,更是一种审美与认知的升华。

正如宋书玉所说:“中国酒业的崇高使命,在于诚心服务消费者,让消费者购得放心、品得安心、喝得欢心、饮得舒心。”

白酒的未来,不在于单一的度数或香型,而在于它能否以风味为桥梁,让科技、文化与生活在同一杯酒中达成和谐。

参考资料:

[1]熊子书.浅淡蒸馏酒的酒度[J].黑龙江发酵,1981,(02):16-17.

[2]阮仕立.酒度小议[J].中外葡萄与葡萄酒,2000,(02):61.

[3]周义凡.明清酒类消费文化变迁研究[D].西南大学,2023.

[4]曾祖训.谈白酒勾调技术的进步[J].酿酒科技,2003,(01):30-31.

#好酒地理局 #首发 #第五届“问酒”论坛 #酒度 #香型 #风味

你怎么看白酒从度数、香型到风味的演变?

欢迎文末评论、点赞、分享!

文中配图除标注外均来自中国酒业协会

【好酒地理局】原创,欢迎联系授权转载

合作/转载/投稿/咨询,公众号回复关键词

15688579119(手机同微信)