文|浓香文酿团队

春天像刚落地的娃娃,从头到脚都是新的,他生长着。

春天像小姑娘,花枝招展的,笑着,走着。春天像健壮的青年,有铁一般的胳膊和腰脚,他领着我们上前去。

这段俏皮而充满生命力的文字,出自现代文学大家朱自清的《春》。他始终用纯粹的心感受人生,不仅是诗人、学者,同时也是一位民主战士。

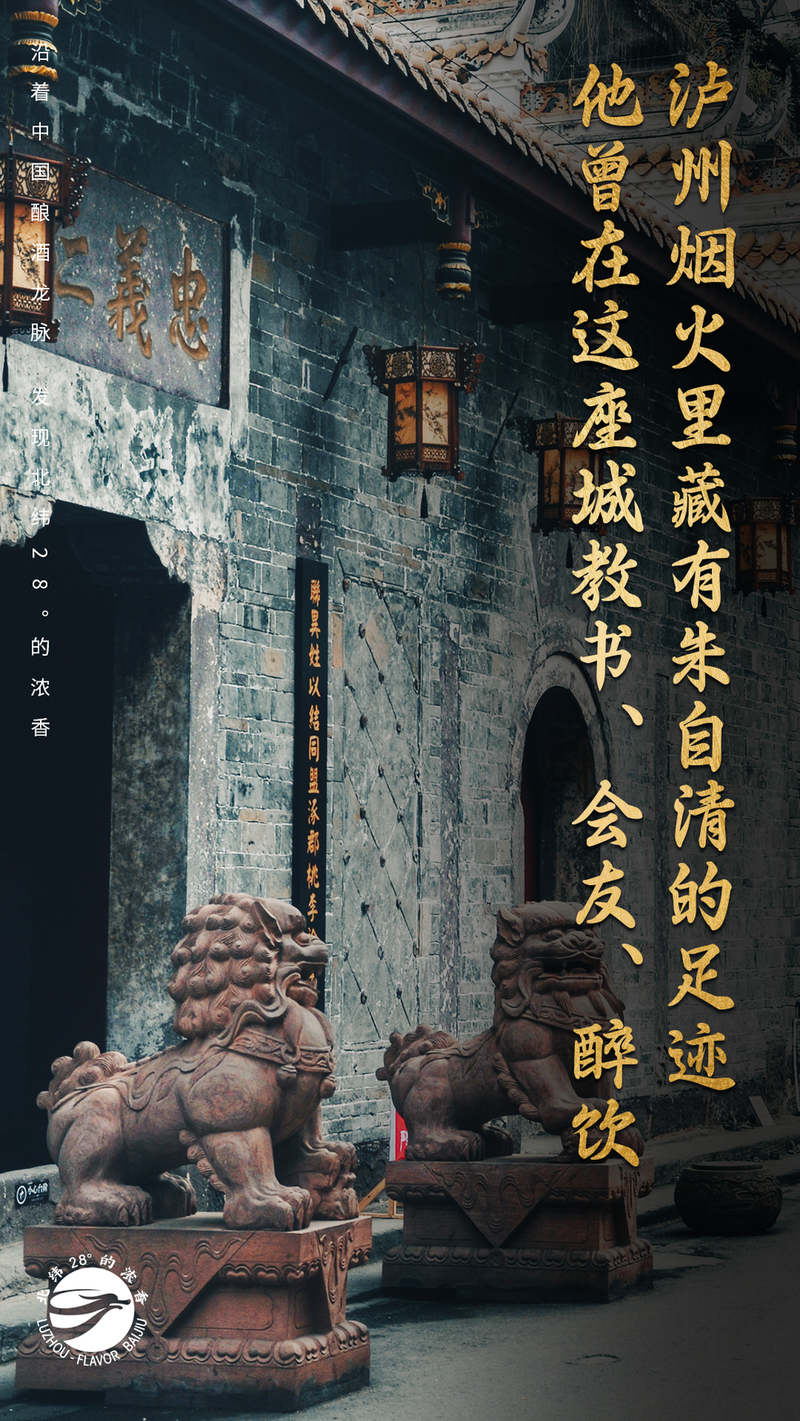

鲜为人知的是,在抗战时期,朱自清与泸州曾有过一段意义非凡的交集,如同千山万原的春来,在泸州叙永县的边城岁月中泛着永恒的绿意。

“我买几个橘子去。你就在此地,不要走动。”

我看见他戴着黑布小帽,穿着黑布大马褂,深青布棉袍,蹒跚地走到铁道边,慢慢探身下去,尚不大难。可是他穿过铁道,要爬上那边月台,就不容易了。他用两手攀着上面,两脚再向上缩;他肥胖的身子向左微倾,显出努力的样子。这时我看见他的背影,我的泪很快地流下来了。

这段文字出自朱自清的散文《背影》,以细节描写父亲替作者买橘子时在月台爬上攀下时的背影,展现父亲对其真挚细腻的爱。

|南京浦口车站,这里正是朱自清散文《背影》的发生地。图源:视觉中国

|南京浦口车站,这里正是朱自清散文《背影》的发生地。图源:视觉中国

如同父亲给他留下一个值得深思的背影,朱自清在现代文学史上同样给予后人一笔宝贵的财富:《春》的生机勃勃、《荷塘月色》的温柔宁静、《匆匆》的哲学深思……

1898年,朱自清出生于江苏东海(今连云港市),原名自华,号实秋,后改名自清,字佩弦。

1916年中学毕业后,朱自清凭借优异成绩考入北京大学预科,之后转入哲学系。三年后,受五四运动浪潮和新文化思潮熏陶影响,朱自清毅然投身白话文学创作。

|绍兴博物馆藏朱自清像。朱自清(1898年11月22日—1948年8月12日),中国近代散文家、诗人、学者、民主战士。图源:视觉中国

|绍兴博物馆藏朱自清像。朱自清(1898年11月22日—1948年8月12日),中国近代散文家、诗人、学者、民主战士。图源:视觉中国

1920年,朱自清提前毕业,前往江浙一带的中学任教。次年,他加入“文学研究会”,秉持“为人生而艺术”的主张,与叶圣陶、俞平伯等一众名家学者交往密切。

1922年,他与俞平伯等人创办了中国新文学史上第一个诗刊——《诗》月刊。早期,朱自清以新诗闻名,如《毁灭》(1922)、《踪迹》(1924),并在1924年,出版同名诗文集《踪迹》。

那篇饱含父子之情的《背影》写于1925年,也奠定了其散文大家地位。同年,朱自清任清华大学中文系教授,后兼任中文系主任,并于一年后出版第一部散文集《背影》。

后来的《荷塘月色》,更是其清华园时期的经典之作。1931年,朱自清选择留学英国,漫游欧洲数国后写作了《欧游杂记》《伦敦杂记》,书中生动地描绘了欧洲的民俗风情,以及自己独特的游历感受。

抗日战争爆发后,国立北京大学、国立清华大学、私立南开大学几所大学为保存重要科研力量,组成西南联大,内迁昆明。

|位于云南昆明的西南联大旧址,朱自清曾在这里执教。图源:视觉中国

|位于云南昆明的西南联大旧址,朱自清曾在这里执教。图源:视觉中国

彼时的朱自清随校南迁,并担任西南联大教授。

在1939年暑假期间,他返川探亲时,沿着长江水路途经泸州,在日记中详细记录下了战时泸州港繁忙喧嚣的景象。

泸州也第一次在他心里,留下了痕迹。

到了1940年,抗日战争的烽火正熊熊燃烧,整个中国大地都笼罩在战争的阴霾之下。南迁昆明的西南联大在四川泸州的叙永县城设立了分校,这也为朱自清与泸州的相遇埋下了伏笔。

叙永地处川滇黔三省交界,是川盐运销云贵“四大口岸”之一、盐马古道重要集散地,史称“永岸”,是四川省首个边贸开发区,亦属于四川省首批历史文化名城。

在这里,历史人文与名胜古迹交相辉映,是一片濡染风霜的古地。既远离前线战场,又可通过赤水河航道与川滇公路保持交通联系。

|叙永县东外古街,也是当年的盐马古道。图源:文旅泸州

|叙永县东外古街,也是当年的盐马古道。图源:文旅泸州

水路可通过永宁河下达泸州、重庆,陆路可通过川滇公路直达昆明,是中国与盟军联系的唯一交通要道,便于师生迁徙与物资转运,独特的地理位置成为理想的教育避难所,完美契合“安全可达”的选址要求。

值得一提的是,在西南联大叙永分校设立之前,时任西南联大常委会主席的梅贻琦也曾因商洽分校事宜,在叙永度过一周时光,并留下一些惬意的语句。

梅贻琦在《梅贻琦西南联大日记》中详细记述了视察叙永分校的活动:“在床上听窗外雨声,倍觉清快。此地招待所主任为虞伟如,较蓝田坝之薛君为精神、沉静。”

与之同行的还有西南联大总务长郑天挺、中文系及师院国文系主任罗常培,罗常培对叙永春秋祠印象深刻。

“春秋祠原来是陕西会馆,建筑得很宏丽,朱甍碧瓦,画栋雕梁,真有点儿像北平的几个大祠庙。其中有一座祀神的戏台,栏杆上刻着全部关羽事迹,雕工精致的很,拿它来作宿舍未免有点儿可惜。”

这便是日后为学生们遮风避雨的地方了。

|位于叙永县陕西街的春秋祠,建于清光绪年间,距今已有一百多年的历史。建筑以精湛的木雕工艺见称被誉为“川南瑰宝”,这里曾是西南联大在叙永的分校旧址。图源:文旅泸州

|位于叙永县陕西街的春秋祠,建于清光绪年间,距今已有一百多年的历史。建筑以精湛的木雕工艺见称被誉为“川南瑰宝”,这里曾是西南联大在叙永的分校旧址。图源:文旅泸州

再说回朱自清。

1941年夏末,朱自清结束了在成都的休假,准备返回昆明西南联大继续任教。为了节省开支,他决定将家眷留在成都,自己则只身踏上了归程。他选择了一条水路与陆路相结合的路线,从成都出发,经乐山、宜宾、泸州纳溪,再由陆路经泸州叙永,沿川滇公路回昆明。

当朱自清抵达叙永时,他住进了成都好友李铁夫位于泸州叙永县城鱼市口的家中。

这座名为“宝和堂”的住宅,成为了他在叙永短暂停留期间的栖息之所。李铁夫一家的热情款待,让远离家乡和亲人的朱自清感受到了家的温暖,也为他在这座陌生的边城增添了一份亲切之感。

泸州叙永,这座位于云贵高原和四川盆地交界的河谷小城,宛如一颗隐匿在山水之间的明珠,散发着独特的魅力。

永宁河从东西两城中缓缓流过,河水清澈见底,在阳光的照耀下波光粼粼,仿佛一条银色的丝带蜿蜒于大地之上。河上的蓬莱桥和永和桥,均为明代古桥,它们横跨在永宁河上,见证了岁月的沧桑变迁,承载着无数的历史记忆。

永宁河发源于四川省泸州市叙永县西南与云南省昭通市威信县交界处尖山子,北流经泸州市叙永县、纳溪区,于安富街道纳溪口汇入长江。

历史上,永宁河是长江水系中一条重要航道,叙永县城因永宁河而一度辉煌,滇东、黔北山区的煤、硫、盐、山货等大宗物资,经永宁河的支流运至叙永中转后,再借永宁河河道入长江出川,使叙永县城成为川南、滇东、黔北三省接壤部的物资集散地。

|图为叙永县红岩村。朱自清在写给四川乐山的朱光潜先生的一封信中,形象而具体地描绘了叙永这个四川边城的自然景色。图源:视觉中国

|图为叙永县红岩村。朱自清在写给四川乐山的朱光潜先生的一封信中,形象而具体地描绘了叙永这个四川边城的自然景色。图源:视觉中国

朱自清常常在闲暇之余漫步于桥上,眺望远方的山水景色。山高水深,云雾缭绕,有一种幽蕴之味,让他沉醉其中。他在《致朱光潜信》中,形象而具体地描绘了叙永这个边城的自然景色:

“叙永是个边城。永宁河曲折从城中流过,蜿蜒多姿态。河上有上下两桥。站在桥上看,似乎颇旷远;而山高水深,更有一种幽味。东城长街十多里,都用石板铺就,很宽阔,有气象……”

信中附的小诗《好梦再叠何字韵》:

山阴道上一宵过,菜圃羊蹄乱睡魔。弱岁情怀偕日丽,承平风物人多。

鱼龙曼绗欢无极,觉梦悬殊事有科。但恨此宵难再得,劳生敢计醒如何。

《好梦再叠何字韵》

这些细腻的描写,不仅展现了叙永的自然风光之美,也流露出朱自清对这座边城的喜爱与赞美之情。

尤其在烽火连天的时刻,这样的一座小城仿佛为文人辟出一个时空的罅隙,宛如一个保留文学火种的桃花源,令朱自清深深沉醉了。

除了自然景观,叙永的人文风情也吸引着朱自清。作为一个历史悠久的边城,叙永有着丰富的文化底蕴和独特的民俗风情。城内的文庙、帝主宫、南华宫、春秋祠等古建筑,雕梁画栋,气势恢宏,彰显着古代建筑艺术的魅力。这些古建筑不仅是历史的见证者,也是当地人民智慧的结晶。

|叙永县春秋祠内的古建筑 图源:视觉中国

|叙永县春秋祠内的古建筑 图源:视觉中国

朱自清还与当地的文人雅士、盐商等交往甚密。他与西南联大叙永分校任教的好友李广田多次晤谈,两人谈得很愉快,主要讨论抗战文艺,特别是抗战的诗。

这些谈话更使朱自清下决心从事评论抗战诗歌的工作,为抗战文艺的发展贡献自己的力量。

他还结识了叙永盐商袁昭明,袁昭明虽自幼从商,但对文人学者却十分敬重,多次在家宴请朱自清,两人或漫谈,或一同观赏袁家珍藏的古玩字画,辨别真伪,相处甚欢。

这些交往,让朱自清深入了解了叙永的人文风情,也为他的创作提供了丰富的素材。

朱自清离开后,与泸州叙永的这段缘分在当地持续产生影响。这段经历在朱自清研究中也举足轻重,丰富了对他生平与思想的认识。

|西南联大叙永分校 图源:叙永发布

|西南联大叙永分校 图源:叙永发布

当时西南联大先修班的葛学清写有一篇《朱自清在叙永的日子》,文中提到:

“朱自清先生早就是我国著名的学者了,但在叙永的那些日子,他仍是按时作息,孜孜不倦地治学。随带行李中,这箱是书,另一包也是书。午夜,人们都已呼呼入睡,而他仍在房内煤油灯下俯首案前,悉悉率率地翻书,抄写不停。

刚到叙永两天后,他便下厨房嘱咐炊事人员,每餐只需一荤一素一汤就够了,用茶用水都是亲自到厨房自取,从不轻易叫人,没有一点名人架子。每次进餐,常与王继侗及我们师兄弟一桌,有说有笑,谢绝别人与他舀饭,他说自己舀能吃多少就舀多少。论年龄,我们都是晚辈,但每次到楼上去邀请他,看望他,用马灯照送他回宝和堂,离开时,他都要送出大门,说声下次再见。

|西南联大叙永分校招收1940级新生703人,培养出了一大批人才,其中有许多人成为国内外知名的学者、专家、教授,有不少学生投笔从戎走向抗日前线,他们激发了叙永民众的抗日热情,被誉为抗战的“叙永”人。其中有一大批人,就是受到了朱自清的切身影响。图源:叙永发布

|西南联大叙永分校招收1940级新生703人,培养出了一大批人才,其中有许多人成为国内外知名的学者、专家、教授,有不少学生投笔从戎走向抗日前线,他们激发了叙永民众的抗日热情,被誉为抗战的“叙永”人。其中有一大批人,就是受到了朱自清的切身影响。图源:叙永发布

朱自清先生非常热爱青年一代,曾先后应私立培根小学、县初中邀请,给学生们讲话,鼓励他们要努力学好各门功课,就如同拿起枪炮上前线杀日本鬼子一样……

演讲中,朱自清先生说:“日本人侵略我国,占去很多地方。国家已到危急存亡的关头。青少年应有爱国家、爱民族、爱自由的伟大志气。不要辜负大好时光,要刻苦学习,将来担负起挽救国家民族的伟大使命。打败敌人,收复失地,誓雪国耻。”

可以说,朱自清的到来,为泸州叙永刮起了一股先进文化理念和思想之风,如对文学创作、学术研究的新认知;他的演讲和交流活动激励当地青年积极向上,投身文化事业和抗日救亡运动,在当地形成了重视文化、追求进步的风气。

叙永民众将分校师生亲切地称为“抗战中的叙永人”。

|西南联大叙永分校纪念碑 图源:叙永发布

|西南联大叙永分校纪念碑 图源:叙永发布

当时的西南联大叙永分校,在1940年收了将近700名学生,共设5院20系,即使是在那个特殊年代,这里的师资力量也不容小觑。

这里先后云集了现代著名教育家、作家、教授杨振声,北京大学著名法学家、宪政学者,中国现代法学先驱之一龚祥瑞,著名历史学家、社会活动家,现代明史研究的开拓者和奠基者之一的吴晗,散文家李广田,现代主义诗人和翻译家查良铮,还有朱自清、袁复礼、霍秉权、王佐良、宋之的等著名教授、文化名人,一时“群星璀璨”。

|西南联大叙永分校陈列馆 图源:叙永发布

|西南联大叙永分校陈列馆 图源:叙永发布

学生们求知若渴,翻山越岭来到此地,只为学成报国。学校的条件艰苦,学生们在破庙的昏暗灯光下苦读,在旁边的永宁河日常洗漱、洗衣。一些当地的寺庙和祠堂成为学生的“宿舍”。

西南联大学生彭国涛回忆,“1941年5月4日,为了纪念‘五四’,许寿谔和我以历史学会名义请吴晗作过一次报告,报告会在文庙内一大教室中举行。那一次讲演,也许是吴晗在西南联大所作的最早的一次演讲。”

曾说“埋头做学问,不过问政治”的吴晗,在西南联大叙永分校期间迈出了自己的坚定步伐,如他所言,是“政治来过问我了”。

叙永美食还时常萦绕吴晗心头,据学生葛学清说,吴晗平常喜爱吃叙永的椒盐锅盔和烧红苕,特别是江西街曹大老官家打的锅盔,质优价廉,还有上桥布店街口一家的烧红苕也经常去光顾。

那些辉煌的回忆,仍以另一种形式在这片土地上流传。

|根据《叙永县政府准西南联大函请借款伍仟元以资周转的训令》档案显示,1940年11月27日,联大教育长、分校筹办人樊际昌向叙永县政府发函请求资金援助。第二天(1940年11月28日),叙永县紧急批准县财委会借款国币伍仟元(现值约五十万元)予西南联大叙永分校,解决分校办学经费周转困难的燃眉之急。图源:泸州发布

|根据《叙永县政府准西南联大函请借款伍仟元以资周转的训令》档案显示,1940年11月27日,联大教育长、分校筹办人樊际昌向叙永县政府发函请求资金援助。第二天(1940年11月28日),叙永县紧急批准县财委会借款国币伍仟元(现值约五十万元)予西南联大叙永分校,解决分校办学经费周转困难的燃眉之急。图源:泸州发布

据当地老人回忆,当年曾作为叙永分校教务处和教室的古老建筑——文庙,如今成为叙永县实验小学的校园。而女生们曾经居住过的帝主宫,成为名为“宝珠花园”的居民楼房。工学院男生们居住和学习的南华宫,如今成为了叙永川剧团的驻地。天上宫,是学生们过去的实验室和图书室,现在成为了叙永师范学校附属小学的所在。城隍庙是旧时的膳食团,如今是叙永县粮食局的办公场所。

在战争烽火中,叙永成为教育星火的保存地,文人学者云集在此,托举着不屈不挠的年轻中华儿女走向前方。

除了美食、美文,泸州还是产美酒之地。来到泸州叙永的朱自清,也曾醉倒在这片酒城土地上。

作为学者、诗人,朱自清十分不拘小节,偶尔醉酒时还会发生趣事,据说他酒后曾大讲英语。他曾在日记中告诫自己,“以后饮酒不可过量,戒之”,还在日记中记载了朋友们的酒量。

|朱自清参加了冯玉祥将军举办的晚餐会,还在日记中记载了当日在盛开的梅花树下用餐的情景,以及一同参加宴会的朱光潜酒量甚大等细节。

|朱自清参加了冯玉祥将军举办的晚餐会,还在日记中记载了当日在盛开的梅花树下用餐的情景,以及一同参加宴会的朱光潜酒量甚大等细节。

1941年2月7日,朱自清参加爱国将领冯玉祥的晚餐会,“我们在盛开的梅花树下用餐,阳光融融,温暖宜人”,当日朱光潜也参加了宴会,日记写道:“遇孟实(朱光潜字),发现他酒量甚大,较我尤能豪饮。”

1943年10月23日,朱自清参加了诗人冯至夫妇在西语楼举办的宴会,当日日记中写道:“冯酒量甚大,给人以‘罐子’之感。”

夏丐尊、刘董宇、朱自清、朱光潜等在绍兴春晖中学时就有“酒聚”的习惯。开明书店开张后,他们干脆正式成立了“开明酒会”,还制定了一个“饮酒量”入会条件。

当年来到泸州,在酒香萦绕之处,一定也有朱自清的驻足,不知他当年是否也曾暗自比对自己饮泸州酒的酒量呢?

在现代文学的璀璨星空中,朱自清以其独特的散文风格和深刻的思想内涵,占据着举足轻重的地位。这段与泸州叙永的缘分,虽短暂却深刻——他的作品,成为了连接泸州与外界的文化桥梁,让更多的人了解了泸州的历史文化和风土人情。

朱自清离开泸州叙永已经过去了八十多年。然而,他在这里留下的足迹和文化遗产,却依然深深地印刻在这片土地上。

如今,当我们漫步在泸州叙永的街头巷尾,仿佛还能感受到朱自清当年的气息——永宁河畔,古桥依旧,它们见证了岁月的变迁,也见证了朱自清与这座边城的不解之缘。

叙永一中每个学月都要组织学生到春秋祠内的西南联大叙永分校旧址,开展爱国主义教育和研学实践,春秋祠博物馆也是全县青少年历史文化活化教育的“大课堂”。

为追寻先辈足迹,赓续西南联大红色血脉,传承西南联大精神,2025年4月16日,清华大学经济管理学院EMBA教育中心的500多名师生扎营四川省叙永县第三中学校,开展《行知中国·人文篇——重走西南联大路(四川站)》课程。

以朱自清等人为代表的西南联大文化,已经深深扎进了叙永这片土地,成为两种文化基因的互动与融合。

直至今日,西南联大留下的“爱国、团结、民主、友谊、进步”的联大精神,仍是不断激励叙永青少年在新时代继往开来、爱国奋进的生动教材。当年的“文化长征”精神,如一道鲜红的刻痕,永留在叙永儿女心中,也汇流成永宁大地的文化血脉。

参考文献:

[1]朱自清先生寓居叙永的历史记忆.泸州市文化研究中心[EB/OL]:2022-09-18.

[2]泸州红色100( 九十八)|朱自清先生在叙永县作抗战演.澎湃新闻[EB/OL]:2021-10-14.

[3]西南联大叙永分校:战火中的教育传奇.个人图书馆[EB/OL]:2024-11-13.

[4]叙永发布.行知中国·人文篇——重走西南联大路(四川站)何以选择叙永[EB/OL]:2025-04-16.

1.朱自清在泸州叙永的短暂停留,恰似其散文《春》中"刚落地的娃娃"般充满新生意义。这座川南边城以其"山高水深"的幽静气质,为烽火中的学者提供了精神栖居地。

2.叙永"永岸"的盐运枢纽地位(川盐四大口岸之一),使其在抗战教育史中扮演着堪比《荷塘月色》里"曲曲折折的荷塘"般的特殊通道角色。朱自清笔下"十多里石板长街"的叙永东城,实为连接昆明与重庆的知识走廊。

3.朱自清等学者在叙永的短暂停留,留下了超越时空的精神遗产。如今文庙旧址朗朗的诵读声、春秋祠内开展的爱国主义研学,无不延续着当年"破庙苦读"的坚韧品格。

本文系「北纬28度的浓香」原创

未经账号授权禁止随意转载

原文转载回复【转载】联系授权