中国威士忌,

走向全球风味科学的话语前沿。

近年来,中国威士忌正逐渐崭露头角,探索自身独特的风味表达道路。

4月,中国食品发酵研究院副院长王德良教授团队在国际权威期刊《Food Chemistry》(食品化学,IF = 8.5,CiteScore 16.3)发表了题为《Exploration and characterization of flavor compounds in Chinese whiskies: Qingke whisky and Mongolian oak barrel aging via GC×GC and multivariate analysis》“(中国威士忌中风味化合物的探索与表征)的最新成果。

王德良向「#好酒地理局」表示,这项研究填补了国际威士忌研究领域对“非传统原料与本土木材”的长期空白,也为全球风味科学开辟了新的探索方向。

中式风味

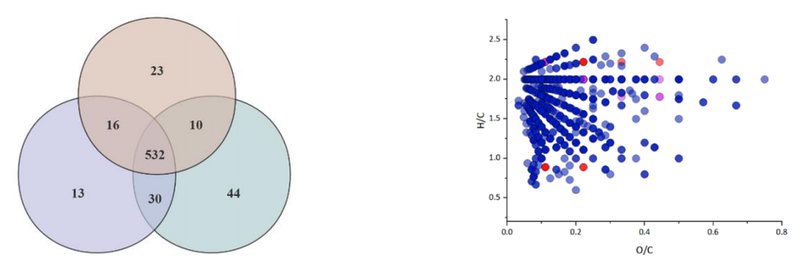

王德良团队采用多维分析技术(GC×GC、SPME-GC-MS、HPLC)和多元统计方法,揭示了中国威士忌的独特化学标记物及其感官意义,初步描绘出中国特色威士忌的分子风味地图。

研究中发现,中国威士忌中存在一些在传统苏格兰或美式威士忌中较少出现或未被重点研究的风味化合物,表现出明显的地域特色和原料特异性。

作为高原作物,青稞富含β-葡聚糖,具备调节血糖、降脂降压等多种健康益处。

研究发现,与传统大麦相比,青稞发酵产生的酯类化合物含量更高,主要包括乙酸乙酯、乳酸乙酯、己酸乙酯等,带来更明显的果香、花香和奶香,风味轮廓更柔和、轻盈和芳香。而传统大麦威士忌通常酯类较少,风味更多体现为麦芽香、坚果香、烟熏感。

尽管青稞不具备像“泥煤味”那样的强烈特征,但其高酯特性可形成具有识别度的“东方酯香型”风格,成为中国青稞威士忌独特的标志性风味标签。

王德良说,这种标签可与“泥煤味”并列,代表中国高原产区风味特色。

在橡木桶材料方面,研究中所提到的蒙古栎(Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb.)是壳斗科栎属植物。《诗辑》中有记载:“柞,坚轫之木。”古代文献亦有“其叶附着甚固”之说,因而蒙古栎又常被称为“柞树”。

蒙古栎原产于中国东北西部兴安岭以南地区,主要生长在中国黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、河北、山东等省区。蒙古栎树干是珍贵的木材,其质地坚硬,比重大,耐腐蚀能力强,耐水浸、纹路美观,在家具制造、车辆造船以及建筑等多个领域广泛应用。

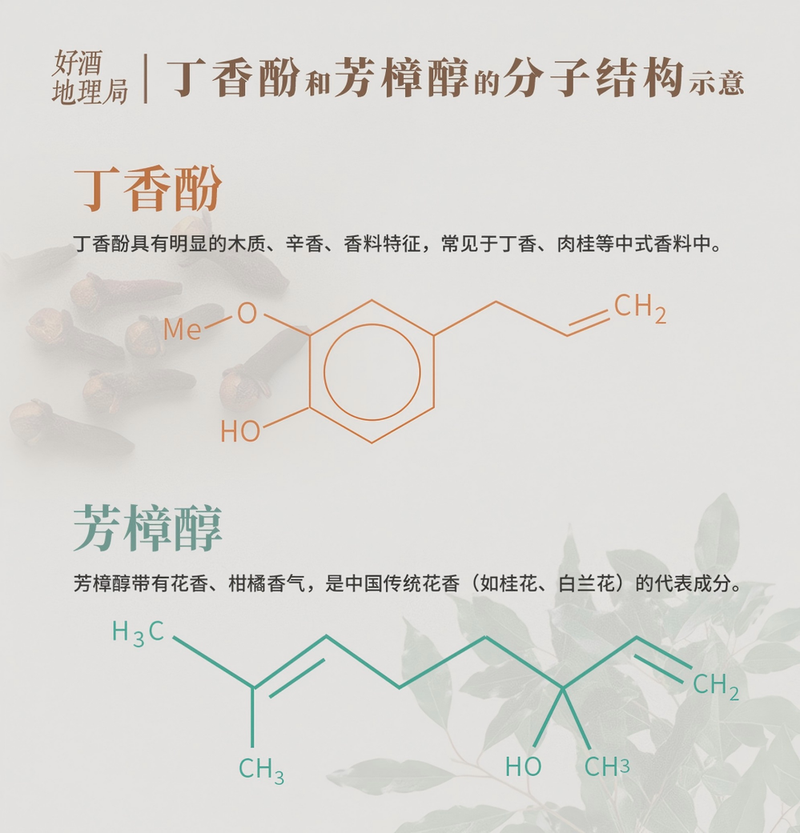

王德良团队的研究揭示了蒙古栎相较法国与美国橡木,丁香酚(Eugenol)和芳樟醇(Linalool)含量特别突出,构建出具有东方特色的香气轮廓。

制图@好酒地理局

丁香酚具有明显的木质、辛香、香料特征,常见于丁香、肉桂等中式香料中;芳樟醇则带有花香、柑橘香气,是中国传统花香(如桂花、白兰花)的代表成分。

此外,蒙古栎橡木桶中特有的CHOS(含硫)和CHON(含氮)化合物比例,也进一步增强烟熏和奶油感,为酒体注入新的感官层次。

在分析过程中,王德良团队发现青稞基酒与传统大麦威士忌在风味物质的分布上存在显著差异,这些差异帮助他们确认了青稞作为原料在威士忌风味上的独特性,为未来开发独特的“青稞风味”奠定了基础。

而在验证这些发现时,与传统威士忌的风味对比模型的准确度也让他们更加确信,青稞和蒙古栎的结合确实有可能开辟出一条具有中国特色的威士忌风味道路。

重要一步

“这项研究不仅是中国威士忌风味研究领域首批发表于国际高水平英文期刊的成果之一,还标志着中国威士忌研究从行业实践迈向国际学术前沿的重要一步。”

王德良表示,过去,尽管中国威士忌在生产实践中展现了诸多创新(如本地谷物应用、独特桶型开发、固态发酵工艺等),但面向国际读者、以英文发表的系统性研究仍然十分稀缺,尤其缺乏关于中国本土原料与工艺风味机制的深入阐释。

他提出,本研究被国际权威期刊《Food Chemistry》收录,本身就具有重要意义。作为国际食品化学与风味科学领域的顶级期刊,《Food Chemistry》对研究的创新性、科学性和国际关注度要求极高。

这项成果至少在以下三个方面体现了国际学术界对中国威士忌独特性的认可:

认可中国原料与工艺的独特科学价值:选用青稞与蒙古栎桶展示了地域特色,具有科学层面的探讨空间,这种创新组合被视为可与传统威士忌体系对话的“本土变量”。

验证中国风味表达的国际意义:该研究从分子层面对风味物质进行解析,使用国际通用的分析方法与感官评价体系,增强了中国威士忌研究成果在国际上的可比较性与可重复性,促使中国风味表达具备学术普适性。

推动国际威士忌研究范式多元化:长期以来,国际学术界聚焦于苏格兰、美国、日本威士忌的成分分析与风味演化路径,该研究则为国际研究者提供了来自中国的新样本,拓展了风味科学的地理边界与研究视角。

综上所述,本研究的发表成为中国威士忌风味研究“走出去”的关键节点,也表明国际学术界正在逐步认可并期待来自中国的独特风味知识体系与技术表达。

作为中国威士忌风味首批探索者之一,王德良最希望本研究在产业端产生的具体影响是推动中国威士忌建立起具有“原料-工艺-风味”系统逻辑的本土化表达路径。

其中包括:推动青稞基酒的风味标准与产业占比逐步明确,为高原特色原料正名。

推动本土橡木桶,尤其是蒙古栎的适用性与风味优势在行业内形成更高认知与实际应用比例,逐步提高替代率。

更重要的是,以科学研究为支撑,催生出“东方风味”这一独立的中国威士忌风味流派,在全球威士忌格局中占据一席之地,使中国不再是模仿者,而是风味创新的引领者。

王德良也坦言,这项工作只是开创性的一步,但希望能够为未来中国威士忌风味研究和产业发展提供新的思路与启发。

关键突破

“中国威士忌风味研究,目前正处于从探索性阶段向系统化发展的过渡期。”

王德良提出,行业已开始关注中国威士忌地域原料、本土橡木以及工艺对风味形成的影响,但是目前整体仍以零散个案和初步感官分析为主,缺乏系统的数据库支撑和统一的风味评价标准。

“未来3到5年内,中国威士忌风味研究亟需完成的第一个关键突破,可能是在国际公认的平台上,建立并发布首个中国威士忌风味图谱或数据库。”

王德良认为,这不仅意味着中国威士忌风味将从经验描述走向系统化表达,也标志着中国原料与工艺被正式纳入全球风味科学的话语体系。

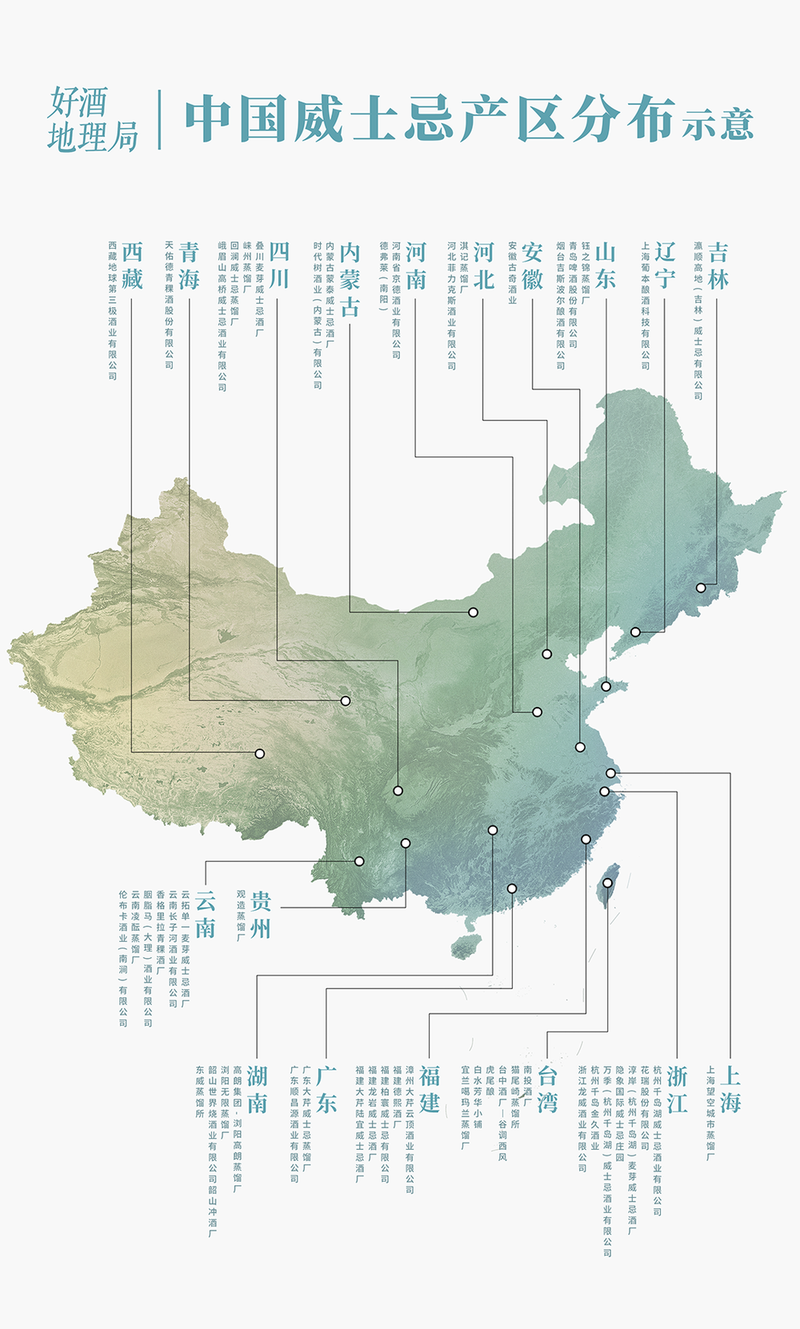

据嘉世咨询研究统计,近年来,国内威士忌酒厂的投资建设步伐显著加快,涵盖传统白酒企业(如洋河、郎酒)拓展烈酒板块的威士忌项目,以及酒精饮料企业的跨界参与,还有保乐力加、帝亚吉欧等国际知名酒企的产能布局。

据行业相关统计,截至2024年底,国内已涌现49个威士忌酒厂项目。

制图@好酒地理局

从地域分布观察,国产威士忌酒厂遍布全国12个省市自治区,形成了以福建、浙江、云南、四川等为核心的威士忌产业集群。各区域凭借独特的地形、山川与气候条件,酒厂依托当地水土特色,能够打造出各具风味的威士忌产品,进一步丰富了国产威士忌的市场格局。

为迎合国内消费者的口味,国产威士忌在原料、发酵工艺、蒸馏设备、陈酿橡木桶以及口味调配等方面进行了本土化创新。参照日本威士忌产业经验,虽然其发展较晚,但凭借其特有的亚洲风味与本土文化元素,其占据了世界威士版图的重要一席。

与日本相比,中国饮食文化的根基更为深厚,主导本土消费偏好的能力更强,预计威士忌本土化创新将更加深入。

王德良认为,通过系统收集不同产区、原料(如青稞)、桶型(如蒙古栎)的风味成分及感官数据,并借助组学技术与感官科学方法形成标准化描述,中国威士忌将具备“可测量、可比对、可传播”的风味语言——这对于推动品牌国际化、指导产品开发与品质控制、以及建立中国特色风味流派具有里程碑意义。

但是,王德良特别提出,研究中所涉及到的“地域原料+本土橡木”协同模式,虽然展现出中国威士忌独特的风味潜力,但在国际化过程中需优先突破以下市场认知障碍:

原料合法性与认知壁垒,国际消费者对大麦有明确预期,而青稞等地域原料尚未被广泛理解为“威士忌原料”,需通过科学溯源与文化讲述建立其“正统性”。

橡木桶影响力的认知差距,法国、美国橡木已经建立起风味认同,而蒙古栎等本土橡木缺乏国际认知度,需强调其赋香逻辑和感官优势,提升接受度。

风味与身份标签的错位,国际市场普遍将威士忌与“烟熏”“泥煤”等经典标签绑定,而中式威士忌以酯香、花果香为主,容易被误解为“轻盈”或“不正宗”,因此,需构建属于“中国风格”的清晰风味语言体系,让消费者理解这种差异是创新而非偏离。

总体而言,需通过教育、品鉴和文化叙事三位一体的传播方式,重塑市场对中国威士忌“成分-工艺-风味”逻辑的系统认知。

他提出,未来,参考白酒领域已较为成熟的风味组学研究路径,引入组学技术如代谢组学、风味组学、高通量质谱和多变量统计模型等,有望显著加快中国威士忌风味的研究进程。

这种跨学科的方法不仅能提升风味物质识别的深度和广度,还能更精准地建立风味与原料、工艺、产区之间的关联,有助于推动本土威士忌从“风味经验”走向“科学表达”,实现标准化、风格化和国际化的发展。

风味表达的革新,终将推动文化认知的更新。中国威士忌,正以冷静而坚定的步伐,走向全球风味科学的话语前沿。

#中国威士忌 点击了解更多:

2. 为什么是峨眉?

你怎么看中国威士忌风味研究?

欢迎文末评论、点赞、分享!

封面图来自千图网

【好酒地理局】原创,欢迎联系授权转载

合作/转载/投稿/咨询,公众号回复关键词

15688579119(手机同微信)