文|浓香文酿团队

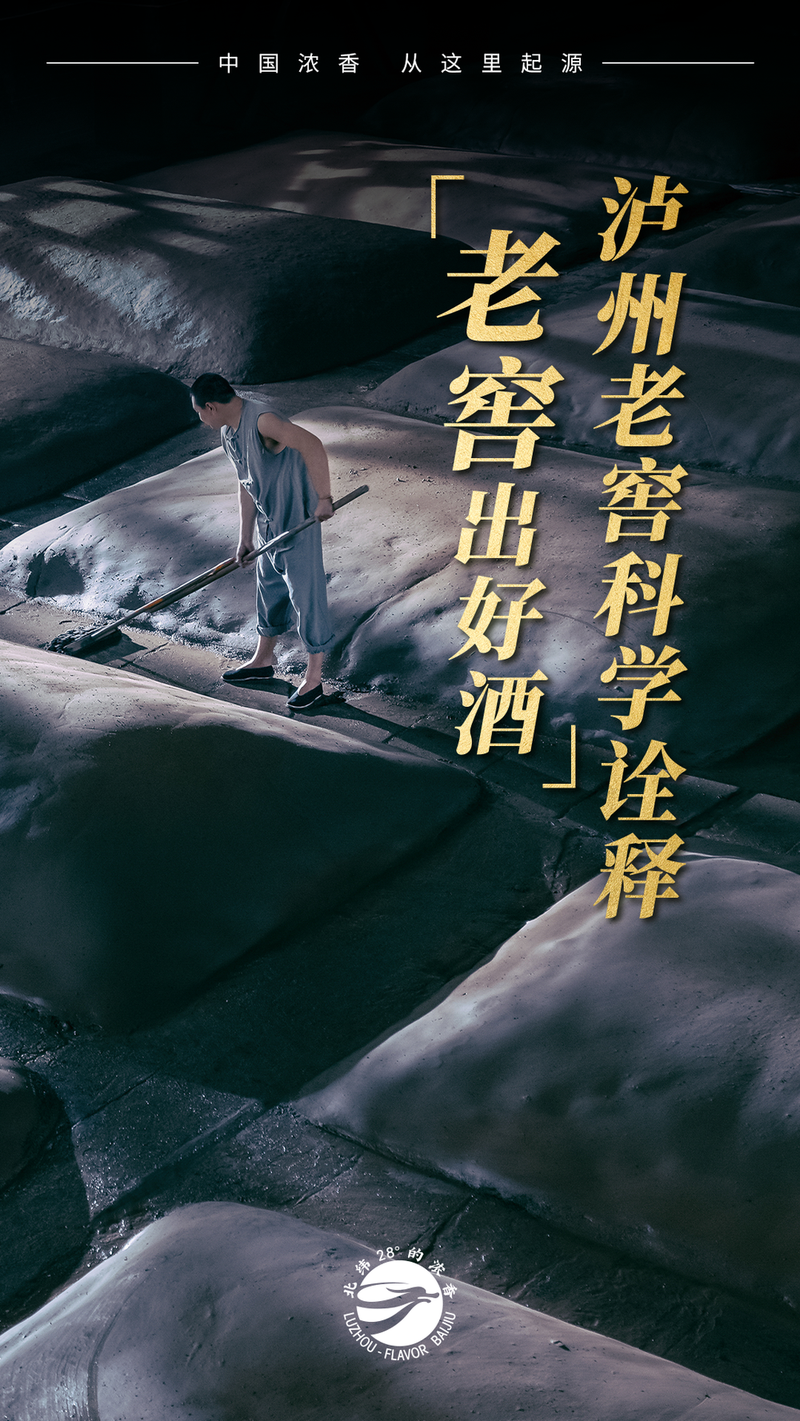

当先民们在黄河流域的田埂上埋下第一粒麦种,当他们把叱咤山林的野猪、振翅高飞的野鸡圈进篱笆。“驯化”——就开始了,这是人类最执着的追求,也是最擅长的“魔法”。

我们驯化谷物,让荒坡变成粮仓;驯化牲畜,让狩猎的奔波变成圈栏边的安稳。我们总在尝试与自然合作,却很少有人留意,在那些陶坛、窖池的幽暗角落里,还有一群“小工匠”,默默主导着白酒风味的诞生。

正如四川大学许正宏教授所言:“白酒从来不是单纯的营养物,而是能让餐桌交流更鲜活、能为人的喜怒哀乐提供情绪出口的‘嗜好品’。”

如何才能驯化这些微生物,让它们更好地帮助我们酿出想要的风味?一直都是微生物研究领域最受关注的焦点之一。

|论文《工业浓香型白酒窖泥微生物组:从经验黑箱到生态揭秘》的封面。该期刊在全球食品科学研究领域享有极高的学术声誉和广泛的行业影响力,是众多科研工作者展现顶尖研究成果的重要平台。

|论文《工业浓香型白酒窖泥微生物组:从经验黑箱到生态揭秘》的封面。该期刊在全球食品科学研究领域享有极高的学术声誉和广泛的行业影响力,是众多科研工作者展现顶尖研究成果的重要平台。

近期,四川大学许正宏教授与泸州老窖沈才洪正高工团队在国际食品权威期刊《Comprehensive Reviews in Food Science and FoodSafety》(Q1Top,中科院1区,IF:14.1)联合发表了题为“Strong-Flavor Baijiu Pit Mud Microbiome in the Context of Modern Industry:From a Black Box Under Empiricism to the Gradual Reve lation of Microbial Ecosystems”(《工业浓香型白酒窖泥微生物组:从经验黑箱到生态揭秘》)的封面文章,这一论文将研究视角创造性地定位在了窖泥微生物的生态系统。

长时间以来,酿酒窖池及对传统工艺的口传心授,一直属于概念意义上的“可控”,但实际属于“难观测”的“黑箱”状态。

对传统工艺的科学解读,就是从“黑箱”逐步到“白箱”的过程。

正如这篇论文,高水平、全方位地从微生物结构、功能作用、生态演替和适应机制四个方面出发,创新性引入生态学概念,概述了整个窖泥微生态系统的研究进展,展示持续运行了数百年的“活态”窖池,其独特的使用价值和科学价值,进一步印证了“老窖出好酒”的科学依据,为行业深入探索老窖池价值提供了关键的学术支撑和“解密之匙”。

文章还提出,随着多组学技术和人工智能的发展,传统酿造工艺正从“经验驱动”迈向“数据驱动”,为今后的研究与应用打开了新视野。

老窖风味的“微生物工厂”

老窖风味的“微生物工厂”

“传统发酵食品体现了劳动者巧妙利用微生物的智慧。其质量和安全性与发酵过程中微生物组代谢的控制密切相关,这些知识是从长期生产实践中总结出来的,中国浓香型白酒是一种传统蒸馏酒,采用多菌种固态发酵技术酿造。”

原料、发酵剂和车间环境的微生物共同构建了浓香型白酒的微生态系统。具体而言,栖息在窖泥中的微生物尤为关键,它们与丁酸、己酸等重要风味前体物质密切相关,并在区分浓香型白酒与其他香型白酒方面起着至关重要的作用。

|古老而低调的“泥”,是浓香型白酒酿造的“灵魂”。

|古老而低调的“泥”,是浓香型白酒酿造的“灵魂”。

如果把老窖池比作一座工厂,那里面的微生物就是各司其职的“员工”,它们配合默契,共同完成风味物质的“生产”。

许正宏教授在访谈中形象地说:“传统酿造食品的核心是微生物的协同代谢——酒醅中的微生物先‘拆解’原料,窖泥中的微生物再‘加工’风味,两者形成接力式的代谢链条。”

酒醅、窖泥、黄水、酒曲和环境就像搭建舞台的伙伴,各自携带的微生物军团在此协同作战。

酿酒先选粮,优质高粱是浓香型白酒的“头等功臣”。其含有的淀粉、单宁和氨基酸,像调控微生物团队的“信号”。比如高粱中的单宁能吸引布劳特氏菌属等有益菌定居,丝氨酸则会刺激接合酵母属快速繁殖。

|国窖红1号高粱籽粒皮薄红润、颗粒饱满,支链淀粉含量高,糯性好,角质层薄,支链淀粉易糊化,糊化后黏性好、不轻易老化,非常适合酿酒。它还富含单宁、花青素等成分,其微生物酚元化合物可赋予白酒特有的芳香,是酿造浓香型白酒,特别是国窖1573等高端白酒的最佳原料。

|国窖红1号高粱籽粒皮薄红润、颗粒饱满,支链淀粉含量高,糯性好,角质层薄,支链淀粉易糊化,糊化后黏性好、不轻易老化,非常适合酿酒。它还富含单宁、花青素等成分,其微生物酚元化合物可赋予白酒特有的芳香,是酿造浓香型白酒,特别是国窖1573等高端白酒的最佳原料。

不同原料会养出不同的微生物队伍,泸州老窖高标准的原粮牢牢坚守着酒体风味的第一道“关卡”。

如果说原料是“营养地基”,酒曲就是发酵的“总指挥官”。

大曲中微生物极为丰富,对细菌群落的贡献率为9.10%~27.39%,对真菌群落的贡献率为61.06%~80.00%,是启动发酵的核心力量。

浓香型白酒常用中高温大曲,能提前酝酿风味;而中温大曲则在产酒效率上更具优势。

大曲细菌群落主要来源于原料,在优质小麦与泸州优越发酵环境的协同下,直接造就了独属泸州的产区风味特色。

|大曲霉菌

|大曲霉菌

当酒醅与大曲混合后,送入窖池,两者的微生物团队就开始了分工明确又紧密的“深度合作”。

窖池里藏着两大核心发酵体系:酒醅和窖泥。刚入窖时,大曲带来的霉菌先启动“糖化工程”,把淀粉分解成葡萄糖,这是发酵的“第一阶段任务”。

|泥窖微生物菌群活跃,为酿造泸型酒提供了有利环境,图为酒醅与窖泥菌群的“分工合作,协同产香”机制示意图

|泥窖微生物菌群活跃,为酿造泸型酒提供了有利环境,图为酒醅与窖泥菌群的“分工合作,协同产香”机制示意图

随后,乳酸菌团队登场,它们代谢产生的乳酸和乙酸,看似是“副产品”,实则是给窖泥微生物提供着营养。

窖泥是窖池的“灵魂”,尤其是百年老窖泥,堪称“微生物博物馆”。

这些微生物中,梭菌属是绝对主角,它们靠酒醅送来的乳酸、乙酸为食,专门生产己酸和丁酸——浓香型白酒标志性香气“己酸乙酯”的来源。

|梭菌属(Clostridium)微生物是浓香型白酒风味物质形成的重要菌群之一。江南大学许正宏教授团队联合泸州老窖沈才洪教授级高工团队,对来自不同生境的130株梭菌进行了比较基因组学研究,揭示了窖泥来源和其他来源梭菌菌株基因组水平的功能差异。图为老窖梭菌扫描电镜图

|梭菌属(Clostridium)微生物是浓香型白酒风味物质形成的重要菌群之一。江南大学许正宏教授团队联合泸州老窖沈才洪教授级高工团队,对来自不同生境的130株梭菌进行了比较基因组学研究,揭示了窖泥来源和其他来源梭菌菌株基因组水平的功能差异。图为老窖梭菌扫描电镜图

而乙酸则能和乙醇(酒精)结合,形成乙酸乙酯——这种物质带有清爽的果香,能为浓郁的窖香“降温”,避免香气过于厚重、腻人,让整体风味更均衡。

酒醅中的植物乳杆菌能产生乳酸,与乙醇结合形成乳酸乙酯,赋予酒体“回甜”口感。

许教授曾提到“回甘不是越甜越好,而是平衡,太甜会齁,太淡则被苦味掩盖”,泸州老窖的乳酸乙酯含量正是在这种“平衡区”内。

|新发现的老窖乳杆菌其基因组仅为1.24 Mb,是迄今为止所有已经完成全基因组测序的最小基因组乳杆菌。

|新发现的老窖乳杆菌其基因组仅为1.24 Mb,是迄今为止所有已经完成全基因组测序的最小基因组乳杆菌。

其他微量风味物质含量虽低,却决定了泸州老窖的风味独特性,堪称“点睛之笔”。

随着窖龄增长,这些产香菌的数量会越来越多,风味物质也不断累积,这就是“窖龄老,酒才好”的科学道理。

在窖池底部,还藏着一种棕黄色的液体,酿酒人称之为“黄水”。

发酵过程中,酒醅里的水分带着可溶性营养和微生物代谢产物渗透到窖泥,再与窖泥的分泌物混合,就形成了黄水。

它像一条流动的“传送带”,把窖泥梭菌产生的己酸、丁酸送回酒醅,同时又把酒醅的营养物质带给窖泥微生物,让两个体系的代谢循环起来。

里面的酵母和细菌能调节酒醅酸度,避免酸味过重。酿酒师傅常说“黄水贵如油”,正是因为它维系着窖池生态的平衡。

从高粱入窖到美酒出甑,原料提供基础,大曲指挥节奏,窖泥和酒醅搭建舞台,黄水传递信号,环境赋予特色。

这些“看不见”的微生物军团在数月内里默默协作,最终把粮食的精华转化为杯中醇厚的香气。

泸州老窖1573国宝窖池群已经连续生产450多年,里面的微生物“团队”早就磨合到了最佳状态,把这种“接力协作”做到了极致。

不仅如此,长期不间断的使用,使窖泥菌群持续发生着“自我净化和进化”,得以适应更加复杂的环境。

所以我们称老窖为“活着的文物”。

窖池的空间与时间

窖池的空间与时间

“老窖出好酒”是白酒行业的共识,但以许正宏教授为代表的专家都曾明确指出:真正的老窖并非仅指使用时间长,而是持续不间断酿造、经长期驯化,形成具有结构清晰、功能稳定微生物菌群的窖池。

泸州老窖1573国宝窖池群450余年未中断酿造,其微生物群落经历了长期的自然选择与驯化,形成了不可复制的“菌脉”——这一演替过程在时间、空间、地域三个维度均有清晰的科学规律。

|延续了450余年的1573国宝窖池群

|延续了450余年的1573国宝窖池群

“窖越老,酒越好”的逻辑,许教授常用“带队伍”“职场成长”等生动比喻来解释:“好的菌群就像好的队伍,大浪淘沙后留下的都是‘能打胜仗’的英雄;群落的演化也像职场社交,从初期的无序,到后期的精准协作。”

为了弄清楚窖龄对微生物的影响,许正宏教授和沈才洪正高工团队做了一项细致的研究:他们采集了1年、5年、10年、30年、100年、400年窖龄的近200个窖泥样本。

通过16SrRNA基因测序(确定种类)、宏基因组组装(了解功能)等技术,明确了窖泥微生物群落的演替分为三个阶段,且每个阶段的群落结构、功能活性均有显著差异,与使用年限有着紧密的正相关关系——这恰似许教授描述的“微生物职场成长记”。

时间快速演替期(1-10年)是微生物群落“优胜劣汰”的关键阶段,“成员构成不稳定”,工作能力也尚未定型,相当于“职场新人期”。

这一时期以乳杆菌属为“强势的新人”,抑制其他微生物生长,伴随沉积杆菌属,己酸产量有限,酒体风味以乳酸乙酯为主,窖香较淡。

|发酵过程中控制窖泥微生物群落组装的四个生态过程

|发酵过程中控制窖泥微生物群落组装的四个生态过程

更关键的是,这个阶段的窖池特别“脆弱”——如果中断酿造超过1个月,乳杆菌属的数量会一下子涨到70%以上,原本少量的己酸菌几乎会“全军覆没”,想恢复正常运转,就得重新“招聘”(驯化微生物),从头开始。

群落优化期(10-30年)是功能微生物“崛起”的过渡阶段,群落结构逐步向“产风味”方向优化,相当于“职场成长期”。

这个阶段,乳杆菌属因为“适应不了高强度工作”(无法耐受超过5%的乙醇浓度),数量会骤降到10%以下,慢慢退出“主力阵营”;而擅长产己酸的己酸产菌属,会逐渐成为“核心骨干”,同时氨基酸杆菌属和产甲烷菌的数量也会明显增加,形成“产酸-产甲烷”的初步平衡。

此阶段窖池已能生产合格的浓香型白酒,但己酸乙酯含量波动较大,风味稳定性仍需提升——就像“队伍”有了核心骨干,但协作还不够默契,产出效率有待提高。

而当窖龄达到30年以上,微生物群落的功能趋于稳定,就会形成不可复制的“菌脉”。

30年以上的窖泥中,己酸产菌属占比进一步提升至20%-45%,成为绝对优势菌。产氢孢菌属开始出现,其能分解多糖产氢,为己酸菌提供更多底物。产甲烷菌丰度稳定在10%-15%,其中甲烷袋状菌属占比达70%以上,与己酸菌形成高效的互营网络。

|窖泥微生态系统研究的理解框架

|窖泥微生态系统研究的理解框架

正如论文中所提到的“随着窖龄增加,研究表明乳酸和丙酸生物合成的代谢潜力显著下降(Zhong et al.2025),而与乙酸、丁酸、己酸生物合成以及参与风味成分形成的氨基酸相关的类群的相对丰度显著增加。

由此可见,随着连续使用时间的增长,窖池内有益菌的功能化也会强化,正如Baas-Becking的名言:“万物皆在,环境选择”。

我们不难发现,论文中的观点,与李后强教授、刘淼董事长主编的《老窖学》书中对老窖池的定义,不谋而合。

“窖龄在30年以上,一直持续不间断地用于固态酿造(酿造/发酵)的窖池,可称为‘老窖’;窖龄达到100年以上,并一直持续不间断地用于固态酿造(酿造/发酵)的老窖池可定义为‘百年老窖池’。窖龄虽长达100年以上,但现实中早已不再用于固态酿造(酿造/发酵)仅具有考古和文物价值、文化遗址价值的老窖池,称作‘古窖遗址’或‘古窖’”。

时间以外,空间分布与地域维度也影响着窖池内部的“生态分区”和功能分化。

窖池微生物呈现明显的“垂直分层”与“水平分区”。窖底泥pH更高(5.0-7.0)、腐殖质含量更丰富,像土壤更肥沃的“良田”。

|浓香型白酒的批次发酵工艺与泥窖池

|浓香型白酒的批次发酵工艺与泥窖池

里面的腐殖质(能为微生物提供营养的有机物质)含量更丰富,所以聚集了大量梭菌纲、拟杆菌纲和产甲烷古菌——这些都是能高效产生己酸乙酯的“核心微生物”,所以窖底泥是己酸乙酯合成的“核心生产区”。

而窖壁泥的“居民”主要是乳杆菌属和不动杆菌属,它们产生的风味物质相对较少,更多是起到“辅助作用”。这也印证了白酒行业的传统经验“窖底酒质更优”。

从地理视角来看,泸州特殊的气候、土壤、水文条件,造就了窖泥独有的“微生物指纹”。

泸州属亚热带季风气候,年均气温18℃-22℃,这种温暖湿润的环境非常适合微生物生长——解淀粉己酸菌的最适生长温度为20℃-25℃,泸州的年均温恰好处于这一区间,使其全年活性稳定。

有研究数据显示,泸州老窖窖泥中解淀粉己酸菌的相对丰度可达15%-20%,其己酸产量比江淮产区同类菌株高22%-25%,且能在高乙醇(8%)环境下保持稳定代谢——这一特性是泸州地域微生物长期驯化的结果。

|窖泥微生物的四大功能模块:水解微生物、脂肪酸碳链延长微生物、合成脂肪酸水解微生物和产甲烷菌。

|窖泥微生物的四大功能模块:水解微生物、脂肪酸碳链延长微生物、合成脂肪酸水解微生物和产甲烷菌。

辅之泸州当地的黄泥、高粱内微生物的特殊性,令特殊菌株出现在泸州老窖窖泥中并不是偶然。

这正是“天人合一、因地制宜”的智慧体现,不同地域的环境筛选出不同菌群,但最终都朝着“产好酒”的统一目标而奋斗。

老窖科学——中国酒业的未来

老窖科学——中国酒业的未来

中国微生物学奠基人方心芳先生曾预言:“谁能把泸州老窖老窖池里的微生物研究清楚了,谁就能获得诺贝尔奖。”道出了老窖池微生物研究的重要性和复杂性——它不仅关乎一瓶白酒的风味,更关乎中国白酒行业的未来发展。

只有更深入了解老窖池的机制,才能形成高质量的酿造标准,在行业范围内提高酒体质量,达成整个白酒产业的共同繁荣。

如今的酒业科研正实现着方心芳的期盼。

|窖池的养护,更体现在一轮发酵完成,酒糟起完之后。这时窖池内的微生物菌群仍然需要足够的“养分”来维持活性,所以护窖工需要每隔两小时用尾水淋一次窖壁,加上酒曲来保护窖泥。

|窖池的养护,更体现在一轮发酵完成,酒糟起完之后。这时窖池内的微生物菌群仍然需要足够的“养分”来维持活性,所以护窖工需要每隔两小时用尾水淋一次窖壁,加上酒曲来保护窖泥。

老窖池的珍贵在于时间的沉淀,一旦破坏,修复难度极大,于是对窖池的保育一直是泸州老窖科研的重要方向。

通过现代科技,实现“保育、调控、监测”的全链条管理,把“养窖”的传统智慧,与可量化、可调控的科学体系结合,让“养窖手艺”更为科学。

多组学技术就像给窖泥“做全面体检”的工具——通过宏基因组学技术,科研人员能弄清楚窖泥里有哪些微生物,每种微生物的数量有多少;通过代谢组学技术,能知道这些微生物在“生产”哪些风味物质、产量如何,等等。

基于这些数据,科研人员构建了“微生物丰度-风味物质”关联模型——比如发现当己酸产菌属的数量达到25%时,己酸乙酯的产量最高,就把这个数据作为窖泥质量的一个重要指标。

这样一来,“窖泥好不好”就有了明确的量化标准,不再是靠老师傅“闻一闻、摸一摸”来判断。

物联网实时监测如pH传感器、水分传感器等也保证着窖池生态的稳定。这套系统就像“实时指挥中心”,随时监控“队伍”的作战环境,确保环境适宜。

但最重要的“活窖”核心和驯化逻辑在于持续酿造。许正宏教授团队研究证实,中断酿造3个月以上会导致窖泥微生物退化,与普通黄泥无显著差异。

就像一池活水,如果长期不流动,就会变成死水;窖池如果长期不酿造,里面的微生物就会因为“没饭吃”而死亡,“菌脉”也会随之消失。

对此,许教授曾批判一些“把窖池遗址当老窖宣传”的行为,并提倡以量化指标,替代传统经验评价,为厘清“真老窖”与“假老窖”的界限提供统一标准。

与此同时,以许正宏教授和沈才洪正高工为代表的泸州老窖科研团队仍在引领着窖泥微生物未来的发展方向。

在长期的研究中,两大团队密切合作,重点针对浓香型白酒酿造微生物群落结构与功能解析、功能微生物菌株分离鉴定、酒体风味物质分析与溯源、大曲微生物群落研究以及工艺优化等方面进行了较为系统的研究工作。

其先后在《Appliedand Environmental Microbiology》等国际知名期刊发表论文30余篇。在《微生物学报》《生物工程学报》《微生物学通报》等国内重要期刊发表论文近40篇。

|近日,四川大学先进酿造科技创新中心许正宏教授团队联合固态酿造国家工程技术研究中心沈才洪正高工团队在国际TOP期刊《npj Biofilms and Microbiomes》(Q1,IF=9.2)上发表了题为《长期原核微生物演化塑造了窖泥生态系统中的特化群落》的研究论文。认为泥窖酿造是浓香型白酒生香的关键所在,而持续使用的老窖池对浓香型优质白酒的生产有着不可替代的作用。

合成微生物也是许教授研究的重要方向之一。通过“设计-构建-测试-学习”循环,筛选功能明确的菌株,然后把它们“组合”起来,形成一个“定制化的微生物团队”。

实现“风味定向调控”——消费者喜欢什么风味,就能酿出什么风味的白酒,这正是“以消费者偏好为驱动”的未来酿造模式。

在许教授看来,窖池内的许多未知就像宇宙中的“暗物质”,可能在无形中参与着关键风味物质的合成,所以对窖池科学的挖掘是一个永不停歇的持续探索。

于2009年落户泸州老窖的国家固态酿造工程技术研究中心便承担着这项重任。

|国家固态酿造工程技术研究中心

|国家固态酿造工程技术研究中心

6000株微生物保存在中心菌种库,这些从1573国宝窖池群筛选出的“超级菌种”,正在改写人类对发酵的“掌控”。

泸州老窖构建的“菌脉”传承体系,如同农业领域的“种子银行”,为行业可持续发展提供了战略储备。

而在泸州老窖1573国宝窖池群中酿出的每一滴酒,不仅是450余年微生物演化的结晶,更承载着许正宏教授口中“生命中的坛酒”的深刻意义—从满月酒的阖家欢庆,到周岁酒的成长期许,再到告别酒的庄重缅怀,它以风味为媒,串联起中国人的人生节点。

我们称这持续呼吸450余年的窖池为“国宝”,因为它早已超越“酿造容器”的定义,成为一座活的“微生物生态博物馆”。

而泸州老窖从未将这座“活文物”束之高阁。

当行业还在依赖经验判断窖泥优劣时,泸州老窖早就以顶级科研为光束,照亮着这座亟待开垦的“黑箱”。

多年来,泸州老窖始终坚持“传承不守旧,创新不离宗,尊古不泥古”的理念,不断引领传统固态酿造产业创新发展。

2009年,由国家科技部批准,依托泸州老窖股份有限公司组建的固态酿造行业唯一的国家级工程技术研发平台——“国家固态酿造工程技术研究中心”在泸州拔地而起。

就此,“固态酿造”有了一个划时代的里程碑式发展。

|固态酿造中心的科研人员

|固态酿造中心的科研人员

同时,根据固酿中心建设需要,国家固态酿造工程技术研究中心工程技术委员会应运而生,形成了由邓子新院士,孙宝国院士、石碧院士、朱蓓薇院士、刘仲华院士、应汉杰院士及黄和院士,7位院士领衔,以及34位专家、相关行业人士组成的41位精英团队,并构建起了固酿行业最权威的学术咨询机构,亦代表着中国固态酿造的最高水平。

在固酿中心成立的第二年,便开始举办“固态酿造产业技术创新论坛”,到如今已经是第十四届。年会将把固酿相关的产业从业人士汇聚到一起,共同解决行业内共性的技术难题。

|2024年9月26日,由中国酒业协会、国家固态酿造工程技术研究中心主办,泸州老窖股份有限公司和沈阳化工大学承办的“第十三届固态酿造产业技术创新论坛暨2024中国酒业协会白酒技术创新战略发展工作委员会和国家固态酿造工程技术研究中心年会”在沈阳开幕。

|2024年9月26日,由中国酒业协会、国家固态酿造工程技术研究中心主办,泸州老窖股份有限公司和沈阳化工大学承办的“第十三届固态酿造产业技术创新论坛暨2024中国酒业协会白酒技术创新战略发展工作委员会和国家固态酿造工程技术研究中心年会”在沈阳开幕。

而今年,正值四川轻化工大学建校60周年。作为固态酿造博士后创新实践基地,四川轻化工大学为固态酿造行业的发展起着重要的助推作用,并培养了大量优秀的科研人才。

由此,“2025第四届国际传统发酵食品产业发展大会暨第十四届固态酿造产业技术创新论坛和国家固态酿造工程技术研究中心年会”于10月11日-13日,选址在四川自贡举行,共同见证这一重要时刻。

|本次大会以“创新驱动 链接世界”为主题,紧扣国际化、年轻化与市场消费等关键领域,通过“1会1展1赛多论坛”等形式,搭建全球化交流平台,汇聚政、产、学、研、用各方资源,深度探讨产业发展前沿趋势、技术创新及市场机遇,推动传统食品发酵产业转型升级,培育产业发展新动能。

|本次大会以“创新驱动 链接世界”为主题,紧扣国际化、年轻化与市场消费等关键领域,通过“1会1展1赛多论坛”等形式,搭建全球化交流平台,汇聚政、产、学、研、用各方资源,深度探讨产业发展前沿趋势、技术创新及市场机遇,推动传统食品发酵产业转型升级,培育产业发展新动能。

年会由中国食品发酵工业研究院、国家固态酿造工程技术研究中心、四川轻化工大学及泸州老窖股份有限公司等共同举办。将深入贯彻党的二十大精神,全面落实《关于培育传统优势食品产区和地方特色食品产业的指导意见》的文件精神。

健康食品需求的日益增长的现况引起行业内外对传统饮食文化的重新审视。进一步挖掘传统发酵食品产业在全球范围内的发展机遇,正是固酿年会作为行业顶尖盛会的责任与使命。

参考文献:

[1]Zeng Yan, Zhong Xiao-Zhong, Chai Li-Juan, Zhang Xiao-Juan, Lu Zhen-Ming, Liu Guang-Qian, Tu Ting-Yao, Lu Ling-Fei, Zhang Rui, Yu Hui, Zhang Su-Yi, Wang Song-Tao; Shen Cai-Hong; Shi Jin-Song & Xu Zheng-Hong (2025). Prokaryotic Evolution Shapes Specialized Communities in Long Term Engineered Pit Mud Ecosystem. NPJ Biofilms and Microbiomes, 11(1), 186.

[2]Mei, Jun-Lan, Chai Li-Juan, Lu Zhen-Ming, Zhang Xiao-Juan, Lu, Yun-Hao, Chi, Yuan-Long, Wang Song-Tao; Shen Cai-Hong; Shi Jin-Song & Xu Zheng-Hong (2025). Strong-Flavor Baijiu Pit Mud Microbiome in the Context of Modern Industry: From a Black Box Under Empiricism to the Gradual Revelation of Microbial Ecosystems. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 24(4), e70224.

[3]Mei, Jun-Lan, Chai Li-Juan, Zhong Xiao-Zhong, Lu Zhen-Ming, Zhang Xiao-Juan, Wang Song-Tao; Shen Cai-Hong; Shi Jin-Song & Xu Zheng-Hong (2023). Microbial Biogeography of Pit Mud from an Artificial Brewing Ecosystem on a Large Time Scale: All Roads Lead to Rome. mSystems, 8(5), e0056423.

[4]Fang, Guan-Yu, Chai Li-Juan, Zhong Xiao-Zhong, Lu Zhen-Ming, Zhang Xiao-Juan, Wu, Lin-Huan, Wang Song-Tao; Shen Cai-Hong; Shi Jin-Song & Xu Zheng-Hong (2022). Comparative Genomics Unveils the Habitat Adaptation and Metabolic Profiles of Clostridium in an Artificial Ecosystem for Liquor Production. mSystems, 7(3), e0029722.

[5]Chai Li-Juan, Qian Wei, Zhong Xiao-Zhong, Zhang Xiao-Juan, Lu Zhen-Ming, Zhang Su-Yi, Wang Song-Tao, Shen Cai-Hong; Shi Jin-Song & Xu Zheng-Hong (2021). Mining the Factors Driving the Evolution of the Pit Mud Microbiome under the Impact of Long-Term Production of Strong-Flavor Baijiu. Applied and Environmental Microbiology, 87(17), e0088521.

[6]Qian Wei; Lu Zhen-Ming; Chai Li-Juan; Zhang Xiao-Juan; Li Qi; Wang Song-Tao; Shen Cai-Hong; Shi Jin-Song & Xu Zheng-Hong (2021). Cooperation Within the Microbial Consortia of Fermented Grains and Pit Mud Drives Organic Acid Synthesis in Strong-Flavor Baijiu Production. Food Research International, 147, 110449.

泸州老窖1573国宝窖池群450余年未中断酿造,其微生物群落经历了长期的自然选择与驯化,形成了不可复制的“菌脉”——这一演替过程在时间、空间、地域三个维度均有清晰的科学规律。

本文系「北纬28度的浓香」原创

未经账号授权禁止随意转载

原文转载回复【转载】联系授权