文|浓香文酿团队

康熙十一年(1672年),39岁的王士祯奉旨典四川乡试,经秦楚栈道入蜀,顺长江三峡而返。

在这一年有余的时间里,他遍游蜀地,结成诗歌硕果350余首,缀成一本《蜀道集》。

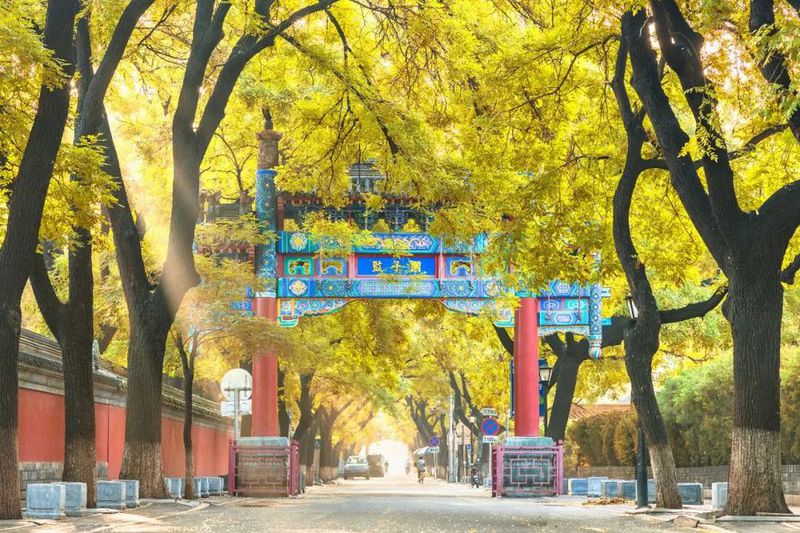

|王士祯(1634——1711),原名王士禛,字子真,一字贻上,号阮亭,又号渔洋山人,清代著名诗人。因避雍正(胤禛)讳,改称士正,乾隆时诏命改称士祯。图源:视觉中国

|王士祯(1634——1711),原名王士禛,字子真,一字贻上,号阮亭,又号渔洋山人,清代著名诗人。因避雍正(胤禛)讳,改称士正,乾隆时诏命改称士祯。图源:视觉中国

放在大的时代背景来看,此时满清早已入关一统,家国破碎的感伤席卷了一代文人。所以在《蜀道集》中,凭吊古迹、感怀时事的作品占了大多数。

在诗稿中,诗人将历史与现实置于时空动态之中呈现,以饱蘸情愫的笔墨写就,令看客为之动容。

这样关照历史的文字,也在泸州留下深情一瞥。

顺治十二年(1655年),王士祯考中进士。21岁的他,是当时最年轻的进士之一。

当时考中进士的人大多年龄较大,王士祯以如此年轻的年龄中第,实属罕见,因此备受瞩目。

倒回去看这位“最年轻进士”的成长路径,命运早在一开始便给予其天才的馈赠。

|山东省淄博市桓台县王渔洋故居王士祯故居。王氏家族自明代中期起连续五代进士及第,祖父王象晋官至浙江右布政使,伯祖王象乾更位至兵部尚书,家族有“王半朝”之称,属典型的北方仕宦大族。图源:视觉中国

|山东省淄博市桓台县王渔洋故居王士祯故居。王氏家族自明代中期起连续五代进士及第,祖父王象晋官至浙江右布政使,伯祖王象乾更位至兵部尚书,家族有“王半朝”之称,属典型的北方仕宦大族。图源:视觉中国

崇祯七年(1634年),王士祯于出生于山东新城(今山东省桓台县)。王家乃书香门第,家族世代为官,父亲给其起名士禛,寓意忠诚正直,家道兴隆,而他也顺着家里的期待平稳长成。

家中的群书是其少时的乐园,阅读量积累到一定程度,诗文便从他的笔尖流淌至纸面。幼时就作《落叶》诗:

绮陌莺花春女思,亭皋木叶旅人悲。

萧条陇首秋云日,无复隋堤锦缆时。

已共寒江潮上下,况逢新燕羽参差。

闭门寥落伤流序,芳树重翻乐府词。

《落叶》

家族内良好的文化熏陶以及早年师从当地名儒的经历,为其打下了扎实的文学和学术基础。他的才华受到朝廷的重视,为其仕途的走向划下起笔。

考中进士之后,顺治十五年(1658年)王士祯加殿试,列二甲第36名。后一年,26岁的王士祯被点派为扬州推官,共在任5年,也是在扬州为官较长的官员。

他任扬州推官时,负责一方刑狱之事,到任后遇到的第一桩案子就是“清理海寇案”。

|王士祯的文学活动提升了扬州的文化地位,其红桥修禊被后世效仿(如乾隆时卢见曾、孔尚任的修禊),成为扬州的文化符号。他的扬州经历也记录在《渔洋山人精华录》等著作中。图源:视觉中国

|王士祯的文学活动提升了扬州的文化地位,其红桥修禊被后世效仿(如乾隆时卢见曾、孔尚任的修禊),成为扬州的文化符号。他的扬州经历也记录在《渔洋山人精华录》等著作中。图源:视觉中国

顺治十六年(1659年)六月,反清义士郑成功会师张煌言后大举北伐,沿线的江南士民多起响应。

诸多在扬州的民众受此牵连,在清理此案时,王士祯重证据,辨评告,冒着巨大风险开释了大批冤案,拯救了许多士民。

他在扬办案时,极为体察民情,曾先后纠正冤案83起。另外,王士桢还曾设法募集银子两万多两,代扬州百姓还清积欠朝廷的赋税,深得扬州百姓的称赞,被誉为“王青天”。

常言道“烟花三月下扬州”,风采无限的扬州也是无数文人必“打卡”的梦中之地,汇聚了一批有才学的文人在此交流唱和。

|图为扬州治春园中的红桥。王士祯的“红桥修禊” 和“冶春唱和”,为扬州文化的繁荣作出了贡献,其后,卢见曾、曾燠等人的“虹桥修禊”,李彥章的“小红桥唱和”,乃至臧谷的“冶春后社”,当代扬州市政协成立的冶春新社,都是王渔洋的余波影响。图源:视觉中国

|图为扬州治春园中的红桥。王士祯的“红桥修禊” 和“冶春唱和”,为扬州文化的繁荣作出了贡献,其后,卢见曾、曾燠等人的“虹桥修禊”,李彥章的“小红桥唱和”,乃至臧谷的“冶春后社”,当代扬州市政协成立的冶春新社,都是王渔洋的余波影响。图源:视觉中国

王士祯在任期间,两次主持了扬州的红桥修禊,成为这座城市文化史上的一段佳话。第二次修禊时,王士祯创作了《冶春绝句》20首,其中一首诗写道:

红桥飞跨水当中,一字栏杆九曲红。

日午画船桥下过,衣香人影太匆匆。

《治春绝句之三》

这首诗一时被激赏,其他文人纷纷唱和,形成了“江楼齐唱冶春词”的盛况。

如是宝珠,自然不会蒙尘。因在扬州推官任上政绩突出,王士祯被调任礼部主事,正式进入中央权力机构的范围。

此后,他历任户部郎中、翰林院侍读等职,逐渐在朝廷中崭露头角。康熙年间,王士祯被任命为国子监祭酒,负责管理全国最高学府国子监。

在任期间,他致力于教育改革,提倡学术自由,培养了大批优秀人才。他还主持编撰了多部重要的学术著作,托举了清初国子监的学术繁荣。

王士祯的最高官职是刑部尚书,位列九卿之一,负责全国的司法事务。在任期间,他秉持公正廉洁的原则,改革司法制度,推动了清代司法体系的完善。

他还注重对地方官员的监督,严厉打击贪腐行为,赢得了朝廷和百姓的赞誉。

王士祯在仕途上的成就并未影响他的文学创作,反而为他的文学活动提供了更广阔的平台。他在任期间,与许多文人学者有密切交往,主持了“渔洋诗话”等文学活动,推动了清初文学的发展。其仕途经历也为其文学创作提供了丰富的素材,许多诗作反映了官场生活和社会现实。

他的仕途经历与文学成就相辅相成,共同奠定了他在中国历史上的重要地位。

秋来何处最销魂?残照西风白下门。

他日差池春燕影,只今憔悴晚烟痕。

愁生陌上黄骢曲,梦远江南乌夜村。

莫听临风三弄笛,玉关哀怨总难论。

《秋柳四首·其一》

这是王士祯在济南大明湖游历期间创作的《秋柳》组诗其一,其中就可见其诗论“神韵说”的雏形。

作为清初诗坛的领袖人物,他首创“神韵说”,“神韵派”认为作诗要做到四点:一要典,二要远,三要谐音律,四要丽以则。强调诗歌应追求自然、含蓄和意境。他的诗作以清新淡雅、意境深远著称。

图源:视觉中国

图源:视觉中国

对于诗的艺术风格,王士祯继承了唐代司空图的学说,称:“表圣论诗,有二十四品,予最喜‘不著一字,尽得风流’八字。”

司空图的《诗品》中,以自然淡远为审美基础,囊括了诸多诗歌艺术风格和美学意境,王士祯同意其说法,希望诗歌不用华丽的辞藻写就,而是在平淡中见深远。

比如其《高邮雨泊》中,便用简单的词汇连缀,用以缅怀北宋文人秦观,亦在慨叹文坛寂寞。

寒雨秦邮夜泊船,南湖新涨水连天。

风流不见秦淮海,寂寞人间五百年。

《高邮雨泊》

在王士祯等人的实践下,“神韵派”成为清初文学的主流之一,以一种清丽之姿横扫清代诗坛。王士祯编选的《唐贤三昧集》和《古诗选》等诗集,对后世诗歌创作和理论研究提供了指导。

王士祯自幼接触《文选》和唐诗,尤其是王孟等山水诗人的作品,对他的诗歌创作产生了重要影响。他的唐诗选集《唐贤三昧集》主要收录了王孟等人的诗作,而非李杜。王士祯早期的诗论受到明七子格调说的影响,主张诗要典远谐则。直到康熙二十四年至康熙二十八年期间,王士祯居家时,才正式提出了神韵说。

当时王士祯与许多文人学者,如朱彝尊、纳兰性德等交往密切,其主持的“渔洋诗话”成为清初文人交流的重要平台。和他同时代的诗人尊称他为诗坛领袖,他写的诗被奉为“一代正宗”。

康熙四十四年(1705年),王士祯因年事已高辞官归隐,回到家乡山东新城。归隐后,他专注于文学创作和学术研究,留下了大量诗文和著作。

诗人、学者之外,他在史学、经学、金石学等领域均有建树。《池北偶谈》《香祖笔记》等著作,记录了大量的历史、文化和文学资料,具有重要的学术价值。

康熙五十年(1711年),王士祯逝世,享年77岁。他的文学成就和学术贡献被后人广泛传颂,被誉为“清初文坛泰斗”。

典试四川期间,王士祯到访了泸州,惊异于此地的风光秀美,留下几首清丽诗作。

锦江城东内江流,锦官城西外江流。

直到江阳复相见,暂时小别不须愁。

《江阳竹枝词三首·其一》

妾如江心黄龙堆,水枯石烂长崔巍。

郎如治平寺中塔,戎州西望忽飞来。

《江阳竹枝词三首·其二》

江边草色映春衫,百五梨花叶叶帆。

齐到城南踏青去,系舟多在使君岩。

《江阳竹枝词三首·其三》

这三首竹枝词,描摹出多江在泸州并流的景象。黄龙堆为江心礁石群,也是北魏郦道元在《水经注》中曾记载的尹伯奇在江阳投江处相关地段的地标。

图源:视觉中国

图源:视觉中国

经过郦道元对全国河流认真考证,确定“尹吉甫信谗逐放尹伯奇”的历史典故发生地在“枕带双流,据江洛会”的江阳(泸州)无疑。

明代《永乐大典》中亦有记载:

“江《太平寰宇记》泸江。在泸州,按《郡国志》,泸江水中有大阙焉,季春三月,则黄龙堆没,阙即平。黄龙堆者,昔尹吉甫子伯奇至孝,后母谮之,自投江中,衣苔带藻,忽梦水仙赐其美药,扬声悲歌,船人学之,吉甫闻船人之声,疑似伯奇,援琴作《子安之操》在此。”

此记载亦是尹氏父子曾在泸州生活的佐证。

如果说《诗经》第一个编纂者、采集者尹吉甫是泸州文气伊始,则王士祯等人便将此文气一以贯之。

至于使君岩,《舆地纪胜》中提到,使君岩“在城南五里。有嵓洞,深六丈有奇,广半之。嵓中有泉清洌。

此地是泸州长江古代行船必经之地,地势极为险峻,船行到此,须由纤夫拉纤而过。所以王士祯所说的“系舟多在使君岩”,也是实事。

这首《泸州登忠山》,将在忠山之上所见之景,以画的形式展开,五峰与江流、寺庙青烟与江边水楼都是远景,诗中有画,画中有诗。

江源分内外,千里会泸州。

历历五峰影,茫茫三峡流。

青山烟外寺,黄篾水边楼。

夕照层城暮,回风引棹讴。

《泸州登忠山》

五峰山,山有五峰,在泸州小市之北。明朝时有北岩寺、真武宫、宿云窝、观凤亭等名胜,明代罗太易题诗有“五峰高插五云中,千里江山眺望雄”。

此外,王士祯还有一首《晨起渡江登五峰山过北岩寺》,诗云:

江郭绕江合,携琴来五峰。

水容清滑笏,山态碧玲珑。

云树孤城外,风帆小市东。

香林回望好,下界一空濛。

《晨起渡江登五峰山过北岩寺》

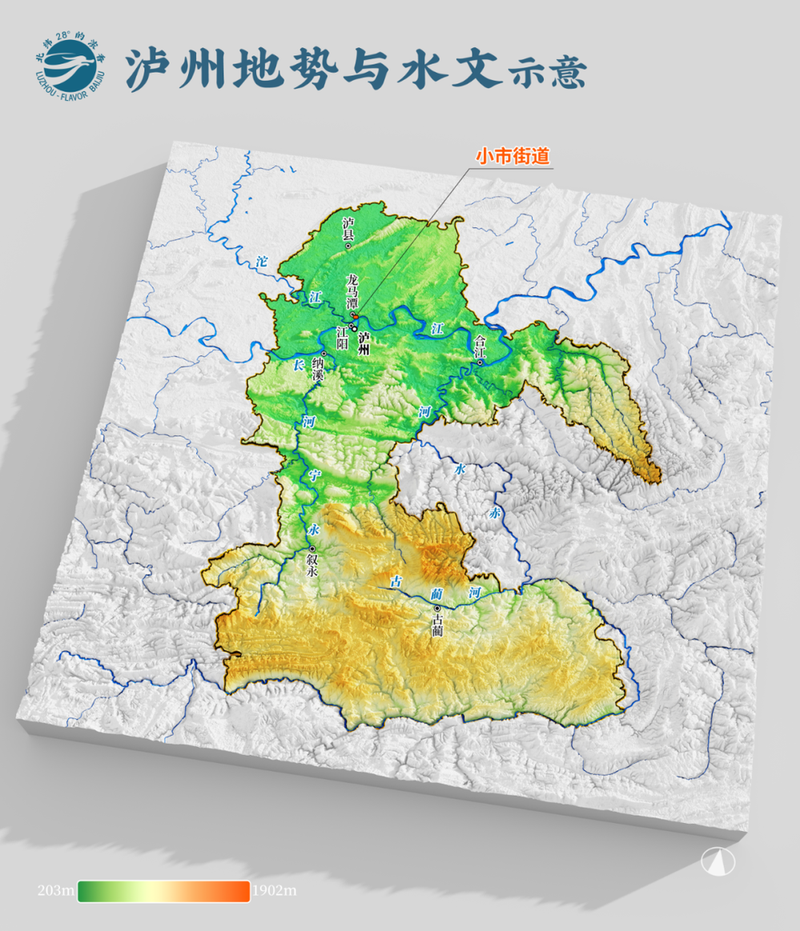

这首诗里还提到了泸州的另一处景点:小市。

王士祯的《蜀道驿程记》中这样写:十月初六日,晨起,与何生、许生登五峰,泛小舟由海观(楼)渡资江(沱江)。舟中四眺,晨曦掩蔼烟云卷舒,远望诸山浓淡出没。江楼水市,鱼浦风帆历历可数……穿小市,居人百余家,负山映江,蔬畦竹圃苍翠,弥望昔盛时为商舶辐辏之所。

小市沿江,长街两侧坐落着百余户人家,碧绿的菜畦与竹园,展现出这里恬淡自足的生活样貌。

“明清历代,驰驿者舍马下榻小市,官道所由,人烟以聚,风气以开,巨商云集,大户蔚成。盐商、糖商、米贩、茶客集于一市。街下风帆梭织,商货鳞集,小市商埠甲于城厢。”

在文献记载中,来自滇黔的商客和马队,往往要停留于小市,商船官舫泊于码头,画出一幅百舸争流、渔歌唱晚的美好图景。

作为泸州古码头,此处商贾云集,自然也会酒坊林立。

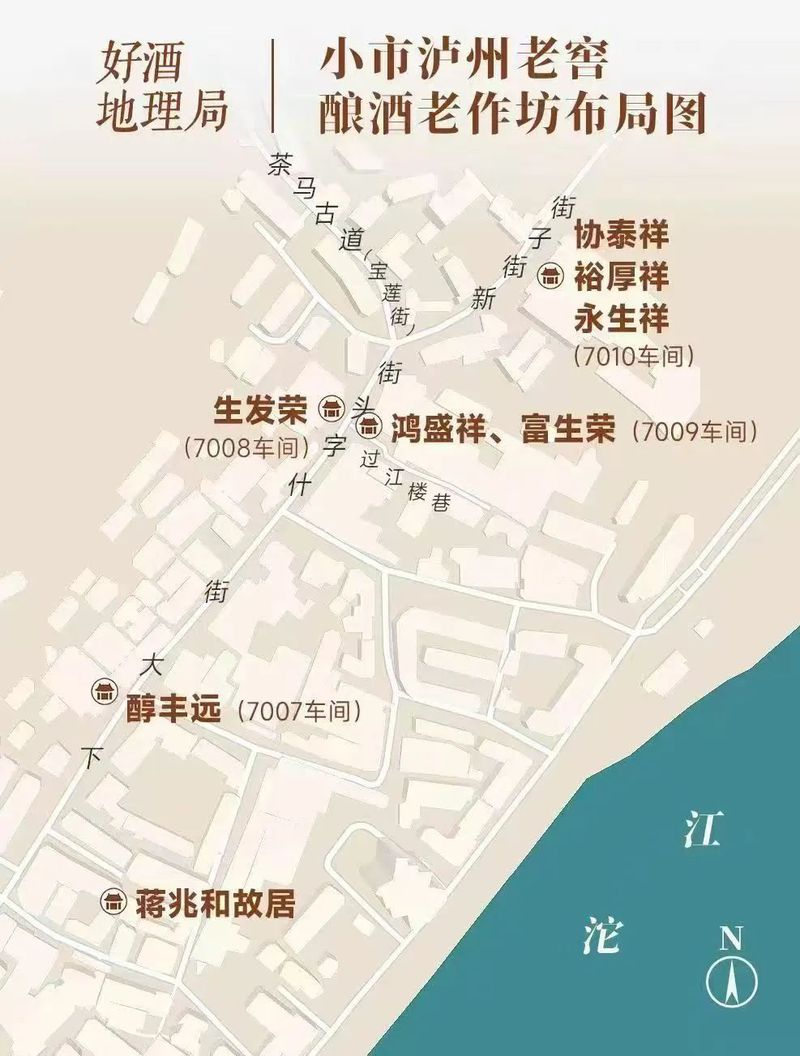

|早在宋代,小市地区就已经有了较为成熟的酿酒活动,为后来酒坊的开设奠定了基础。明清时期,泸州小市的酿酒业逐渐繁荣,酒坊众多。例如,始建于清雍正年间的协泰祥、裕厚祥、永生祥酿酒作坊,位于龙马潭区小市新街子53号,原作坊主为彭世锴、彭德修、王载之。

|早在宋代,小市地区就已经有了较为成熟的酿酒活动,为后来酒坊的开设奠定了基础。明清时期,泸州小市的酿酒业逐渐繁荣,酒坊众多。例如,始建于清雍正年间的协泰祥、裕厚祥、永生祥酿酒作坊,位于龙马潭区小市新街子53号,原作坊主为彭世锴、彭德修、王载之。

或许王士祯来到小市的时候,也曾遇见过此地酿酒窖池正在蒸馏醇厚的大曲酒。

而今,这些窖池群和作坊仍静静伫立于岁月之中,更添醇香。

从小市新街子走到什字头,再往前到下大街,始建于清雍正年间的“协泰祥”“裕厚祥”“永生祥”酿酒作坊,向世人展示着泸酒的昔日盛景。

1996年,“泸州大曲老窖池”被列入第四批全国重点文物保护单位,这是酒类首次进入此范围。

2013年,包含小市区域内的泸州老窖1619口百年以上老窖池、16处明清酿酒作坊及纯阳洞、醉翁洞、龙泉洞三大藏酒洞,一并入选全国重点文物保护单位。

泸州老窖的三大天然藏酒洞之纯阳洞、醉翁洞,就坐落在小市区域的三华山上,两洞支洞相连,属三华山天然山洞之一。

|泸州三大天然藏酒洞空气流动极为缓慢,温度常年保持在20℃左右,相对湿度常年维持在80%左右。这种恒温恒湿的环境堪称白酒酒体酯化、老熟的理想场所。刚出窖的新酒,其所含的香味物质如己酸乙酯、丁酸乙酯等酯类以及酸类物质比例并不协调,同时还含有微量醛类等物质,使得新酒口感较为刺激、辛辣。而在藏酒洞稳定的温湿度条件下,酒中的各种成分能够缓慢且持续地发生酯化反应。

|泸州三大天然藏酒洞空气流动极为缓慢,温度常年保持在20℃左右,相对湿度常年维持在80%左右。这种恒温恒湿的环境堪称白酒酒体酯化、老熟的理想场所。刚出窖的新酒,其所含的香味物质如己酸乙酯、丁酸乙酯等酯类以及酸类物质比例并不协调,同时还含有微量醛类等物质,使得新酒口感较为刺激、辛辣。而在藏酒洞稳定的温湿度条件下,酒中的各种成分能够缓慢且持续地发生酯化反应。

三华山下,长江江面波涛翻涌。江水拍打山体形成的共振效应,也加速了储藏在藏酒洞里的泸州老窖原酒的老熟过程。

或许当年的王士祯,也曾听到江水轰鸣,在江风之中,闻到泸酒之香。

1.王士祯的泸州诗作(如《泸州登忠山》《晨起渡江登五峰山过北岩寺》)以“江山胜迹”为媒介,将明清易代的家国悲慨融入巴蜀山水的永恒性中。他笔下的泸州“五峰影”“三峡流”“夕照层城”,既是地理实景,更是历史符号。——在明清易代的苍茫底色中,王士祯携刑部尚书的凛然风骨登临江楼,让蜀地的烟霞与京城的霜华在诗行中交响,终成"不著一字,尽得风流"的士大夫绝唱。

2.王士祯对小市的记载(《蜀道驿程记》)揭示了泸州作为“滇黔商道枢纽”的鲜活市井生态。诗中“风帆小市东”与文献中“商舶辐辏”形成互文,展现了他作为士大夫对民间经济的诗化观察。其笔下“蔬畦竹圃”的田园意象与“巨商云集”的现实形成张力,暗合清初士人“经世致用”与“隐逸超脱”的双重心态。而今日泸州老窖窖池群的活态文物,恰成为这种商业文明与诗意栖居共生传统的物质见证。

3.泸州独特的“江—山—城”格局(如忠山俯瞰两江交汇)为王氏“神韵说”提供了实践场域。更深远看,这种书写构成“巴蜀文学地理”的重要节点:从杜甫夔州诗到王士祯泸州吟咏,长江上游的险峻山水始终是催生经典文本的催化剂。

【单选题】近代化社会出现之前,中国交通最便捷最经济的是水道航运。都江堰外水在宜宾与金沙江汇合入长江,内水在成都金堂县与雒水合而为沱江。也就是说,长江在都江堰分为两条河流,而这两条河流在辗转润泽天府大地后又汇合在泸州。清初文豪王士祯的哪首诗词( ),体现了这种水系构成?

A、《泸州登忠山》

B、《晨起渡江登五峰山过北岩寺》

C、《江阳竹枝词三首·其一》

D、《闻官军复泸州》

本文系「北纬28度的浓香」原创

未经账号授权禁止随意转载

原文转载回复【转载】联系授权