↑ 丈量中国酒地理,解读中国酒文化

头图设计/kiki

底图摄影/陈伟楷

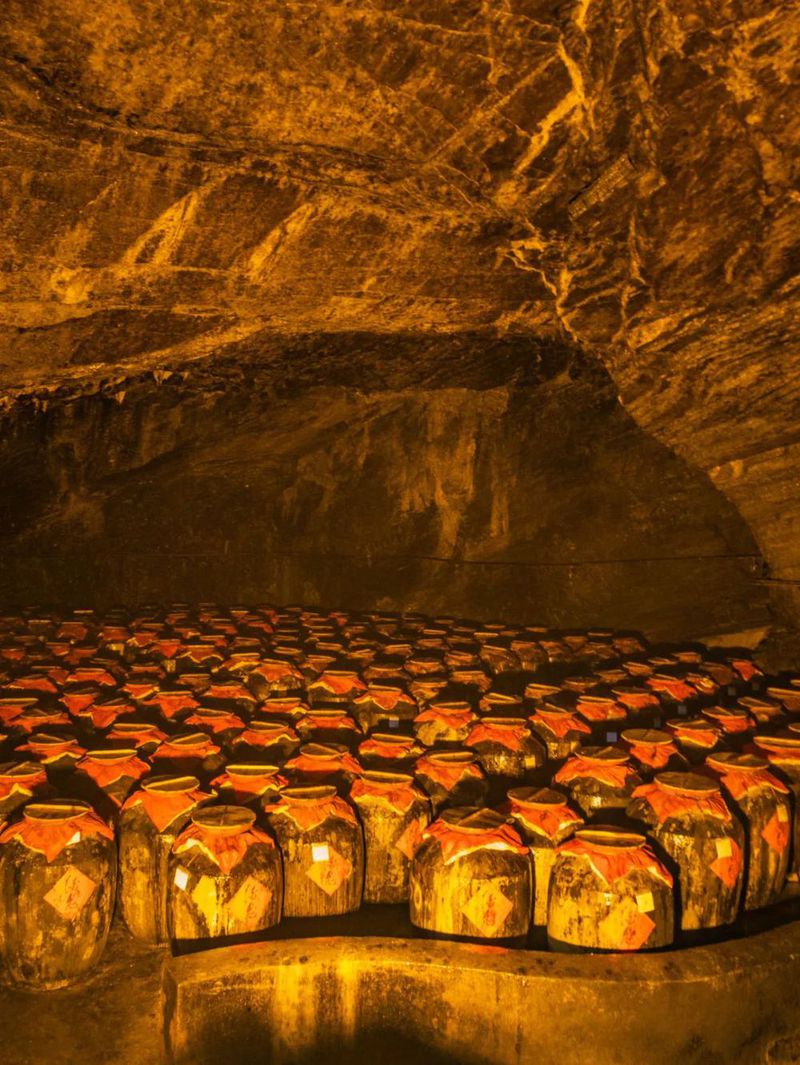

四川古蔺,郎酒天宝洞。

广西省桂林市,芦笛岩。

原载于《博物》2015年01期

洞藏,说起来挺玄学,其实就是一种白酒的陈化方式。

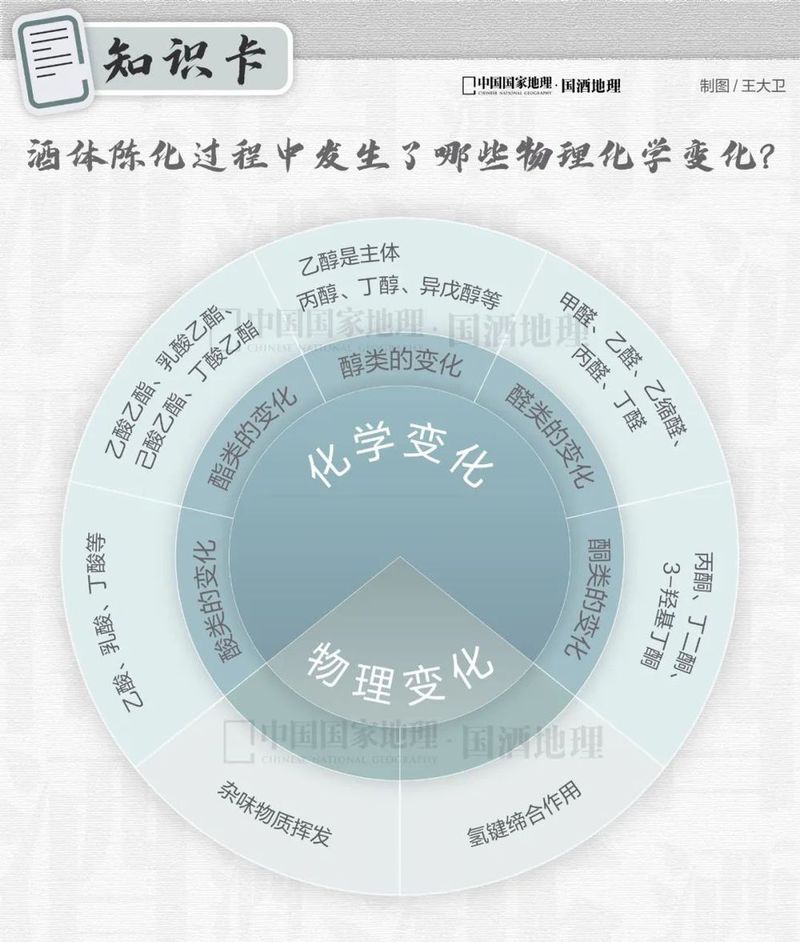

“酒是陈的香。”经过陈化的白酒自然老熟,酒体中的酸、醇、酯等组分发生变化,酒精分子和水分子产生缔合作用,具有怪、杂气味的物质逐渐挥发,口感变得更加绵柔醇厚。

陕西省洛川县,每到苹果丰收的时候,当地人都会把一部分苹果贮藏在窑洞中。在冬暖夏凉的窑洞中,苹果可一直存放至翌年的4到5月。不论是自然环境,还是人工改造空间,利用适宜的温度湿度来贮存食物,是人类刻在基因里的生存需求。

原载于《中国国家地理》2010年11期

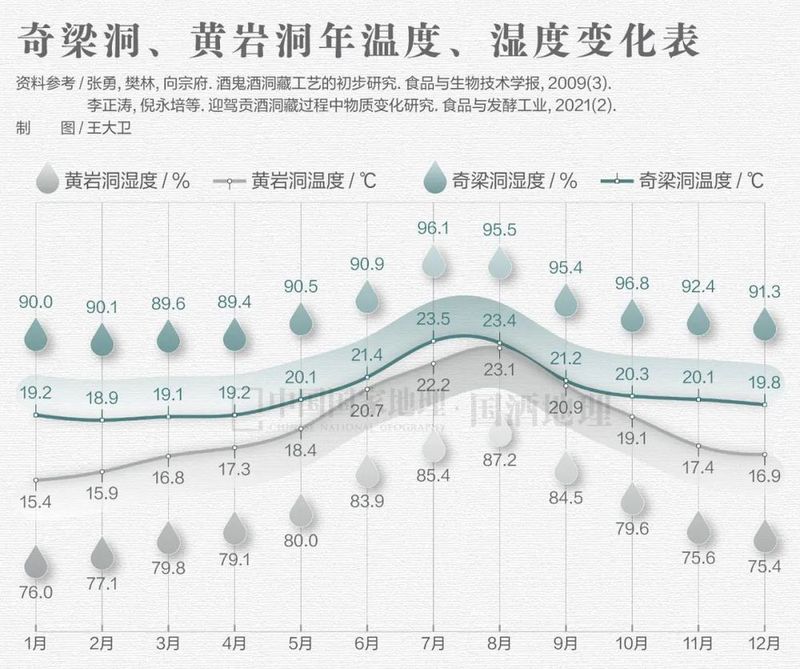

以温度为例:

如果温度过低,新酒老熟速度慢,有怪、杂气味的物质不易挥发。

若温度过高,虽然杂味物质容易挥发,老熟速度加快,但是香味成分因高温也随之挥发,风味难以稳定平衡。

如果温差较大,酒液在容器内产生较大幅度的膨胀或收缩,这种“呼吸”会加剧容器内外的空气交换,带进大量氧气,加快酯类物质的水解、氧化反应,加速酒味变淡变酸。(张勇等,2009)

因此,对于白酒的长期贮存,人们更倾向于选择在温度、湿度较为恒定的空间进行。

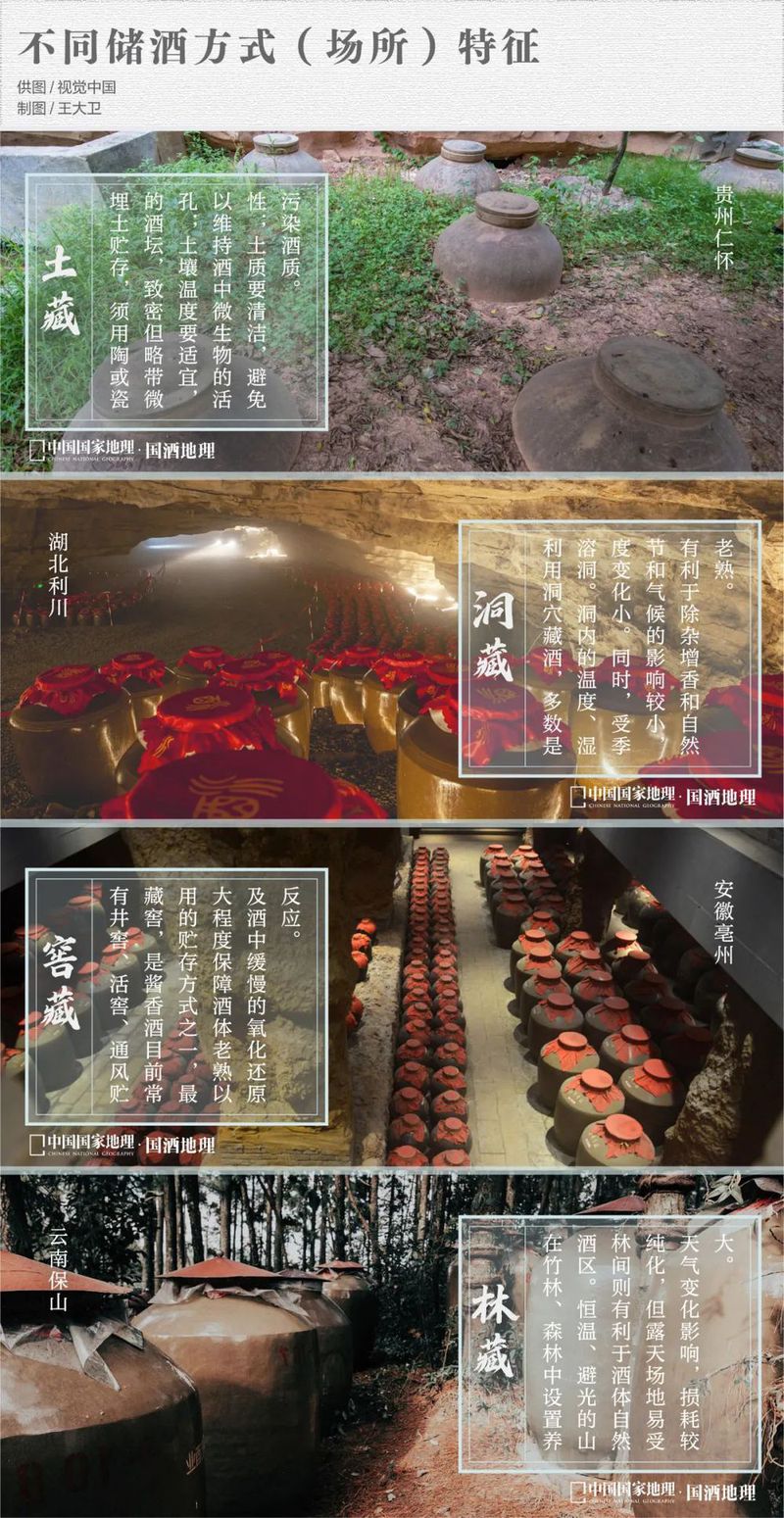

人们利用自然条件,结合人工技术,创造出不同的贮酒方式,土藏、洞藏、窖藏、林藏、库藏……五花八门,各具特色。

洞藏,可能是其中与中国白酒最有“缘分”的。

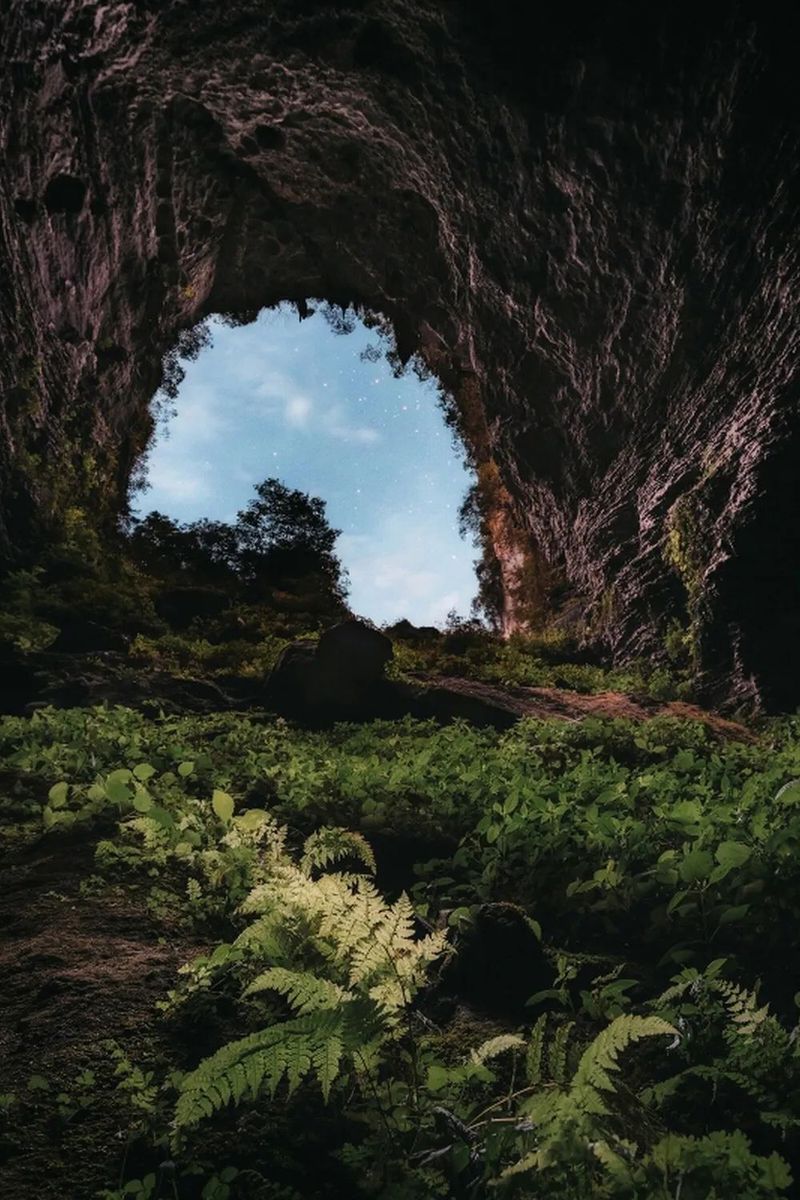

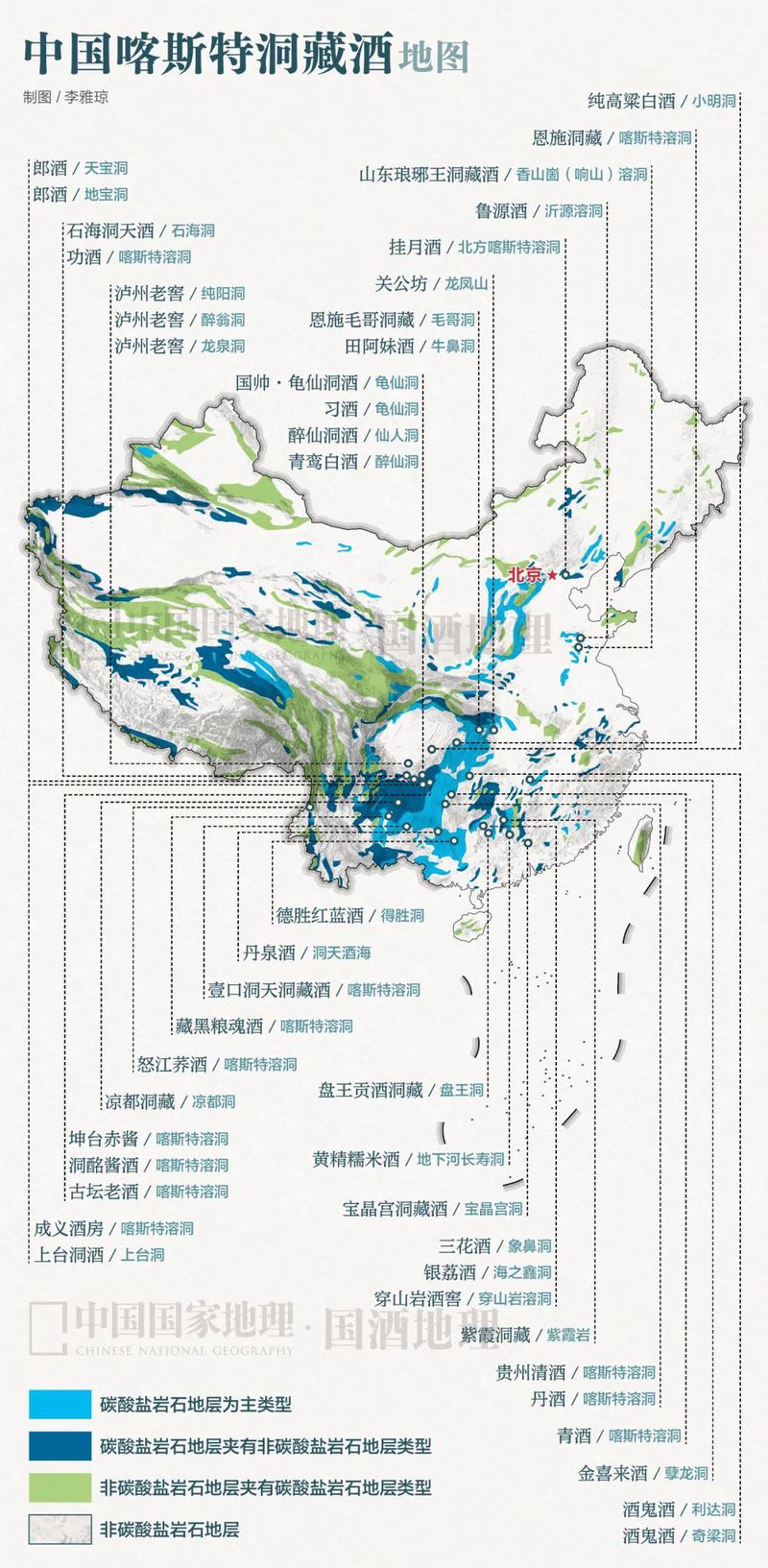

独特的洞穴小气候,打造出一个恒温恒湿的天然库房,特别是占绝大多数的岩溶洞,也就是我们熟知的喀斯特溶洞,似乎是为藏酒量身打造。

贵州省金沙县,村民查看溶洞里的藏酒。

因为洞穴是会“呼吸”的。

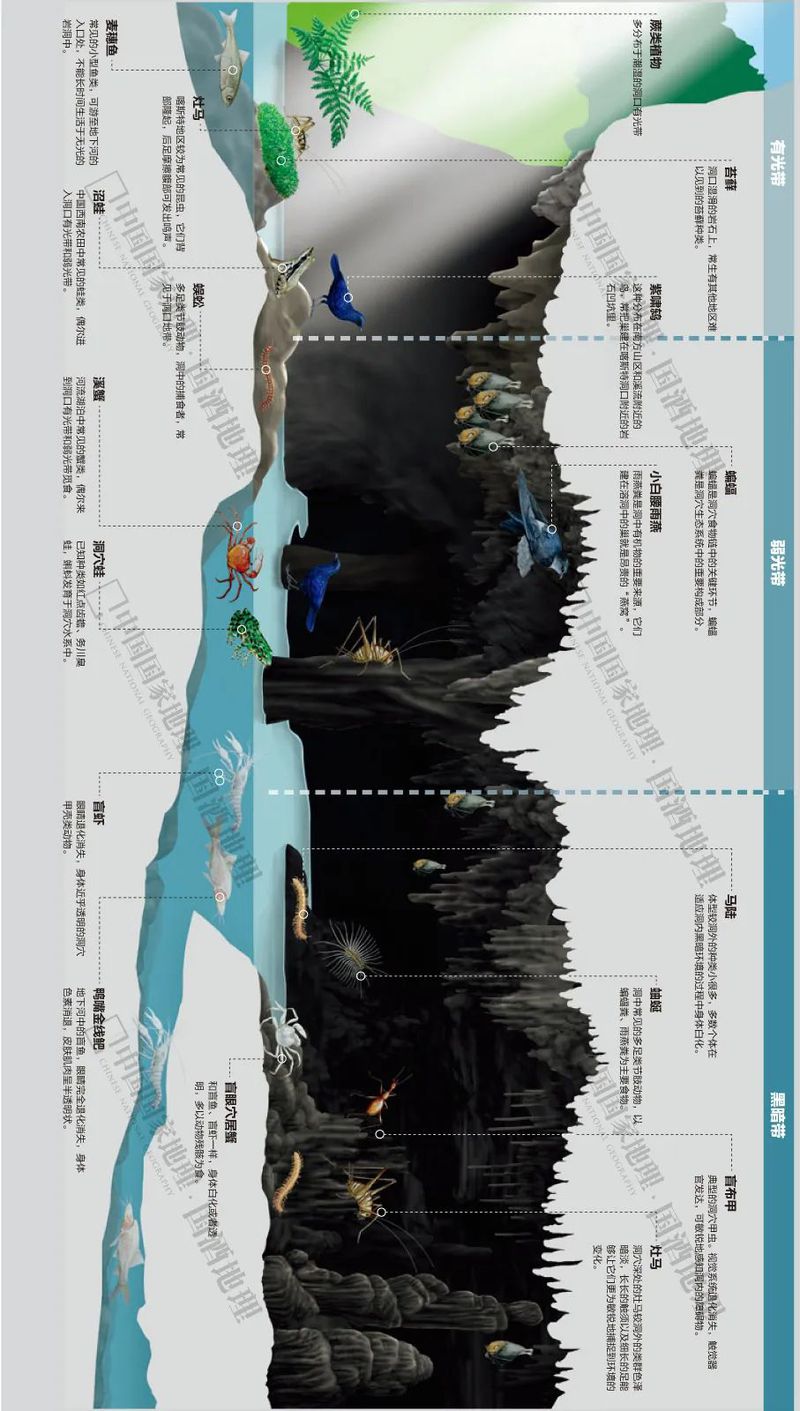

洞内外的气团因为压力、温度的不同形成了气流,这叫做“通风效应”。受通风效应的影响,洞穴内形成了恒温恒湿,高二氧化碳、低氧,负氧离子含量高的独特微气候。

洞穴探险,洞穴银河照耀下的“失落的世界”在怀托摩的青山翠岭之间,隐藏着无数的洞穴、地下瀑布、暗河与深渊,许多地方尚未探明,盘根错节形成迷宫,犹如“失落的世界”。洞穴发光虫的存在,给洞穴探险和暗河漂流带来了与众不同的乐趣和收获。

原载于《中国国家地理》2016年04期

一般来说,洞内的气温基本恒定,多与当地的年平均气温相近,受昼夜、季节、年际等变化的影响很小;相对湿度多介于85%~99%之间,常年基本恒湿。

喀斯特溶洞的形成离不开水。当水从洞顶跌落到地面,会裂解出大量的负离子,释放到空气中。因此,洞内空气负离子比洞外要高得多,洞外900~1200个/cm³,洞内1000~30000个/cm³。

贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县,一地下洞穴内,探洞队员在观察石笋的形成过程。

摄影/哼哼复叽叽

此外,洞内二氧化碳含量高于洞外,最大可达大气中所含二氧化碳的数倍,而氧气含量则比洞外略低。(韦跃龙等,2017)

专家观点

点击下方文字展开更多

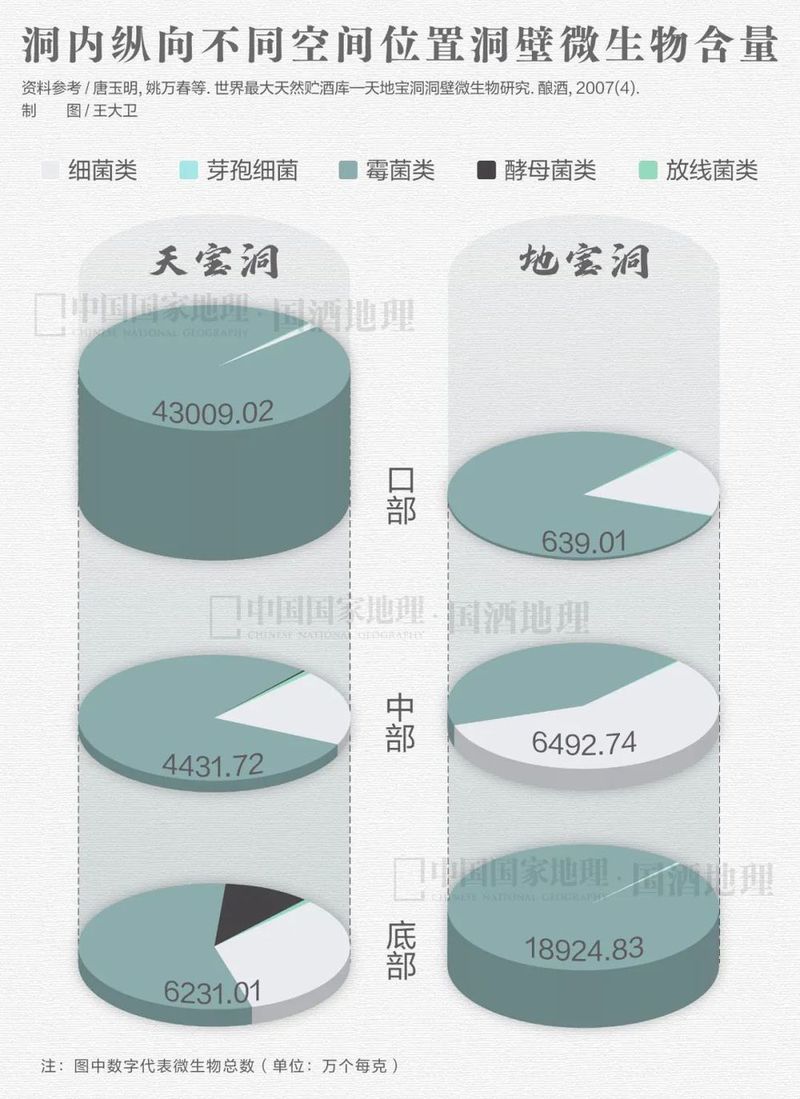

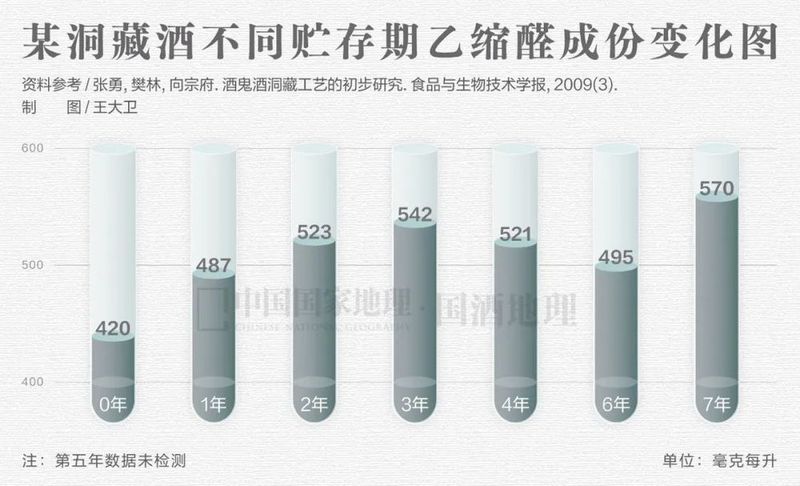

由图表中可以看出,酒坛表面酒苔的微生物总量,远远超出洞壁酒苔中的微生物总量。

在四川郎酒天宝洞和地宝洞,人们惊奇的发现,从储酒陶坛微孔中挥发的酒分子,凝结于洞壁及陶坛表面,日积月累,形成了厚达10多厘米的酒苔。

酒苔中富集着微生物。从数量上看,酒坛表面酒苔的微生物总量是洞壁酒苔的3~4倍,达到1.9×108个/克酒苔;从种类上看中,酒坛表面的酒苔主要是霉菌类数量占绝对优势(97%以上);而洞壁酒苔的细菌类数量则远远超过酒坛表面。

酒苔能够很好地吸收洞内湿气,酒苔越厚,温度湿度越恒定,空气的净化能力也越强。酒体、空气、微生物在洞中良性互动,形成了独特的储酒“微环境”。(张勇等,2009)

湖南省凤凰县,酒鬼酒藏酒洞。

摄影/铁丐

重庆市武隆区,泉口洞。实测表明,泉口洞云梯大厅的高度在全世界洞底面积超过5万平方米的洞穴大厅中,是当之无愧的世界第一,就算把北京奥林匹克公园观光塔放进去都绰绰有余。

原载于《中国国家地理》2018年05期

并不是所有溶洞都适合做藏酒洞。在湘西,当地少数民族承续传统酿酒工艺,在挑选酿酒洞时也有一套自己的标准。

他们谨遵“三不选”原则,即“干洞不选,洞中有水方具其魂;湿洞不选,水势汹涌则魂不纯;小洞不选,洞天广阔方容‘洞神’自在清居”。

抛开“神”、“魂”的玄秘,所谓的“三不原则”也有其科学性——不干不湿,确保了适宜的湿度;洞天广阔,有利于洞穴进行“呼吸”,维持洞中微气候的稳定。(韦跃龙等,2017)

储酒洞位置在“喀斯特”地貌或类似地貌上,土地肥沃且属微酸性土壤,植被丰富,有流动水、负氧离子含量高; 储酒洞所在区域无有害气体、污水、烟雾和其他危及白酒安全的物质; 周围1000米内无工业污染源; 酒洞内长年恒温、恒湿,温度在15~22°C之间,相对湿度在70%~90%之间; 储酒洞以自然形成的洞为宜,满足条件的优质人工洞亦可。

湖北省恩施土家族苗族自治州,建始县花坪镇田家坝村村民在月亮洞中烤高粱酒,洞穴酿酒史仍在延续。

摄影/陈力

也并不是所有酒都适合洞藏。草案中规定,洞藏基酒应是以粮食谷物为酿酒原料,经传统固态发酵、蒸馏。

有些企业会将基酒经过一系列自然陈化之后,再进洞贮存。他们认为,新酒具有明显的糙辣感,香味小,需要在自然状态下经历四季变化,消除杂味,突出香味。这种驯服了“火性”的基酒,更适合适合进洞陈化。

有研究人员对某浓香型洞藏酒进行了分析,发现洞口和洞内不同位置的基酒,在贮藏5年过程中,四大酯类以及己酸、乙酸、丁酸的含量均呈现显著性差异。图为广州市白云山,工作人员正在整理归类不同年份的贮存基酒。

摄影/杨艺

洞藏酒,不仅包涵自然的神奇造化,也体现着酿造的技艺之美。

洞内不同位置的微气候有差异,对储存基酒的影响也不尽相同。洞口、洞中、洞内,存放位置不同,基酒的风味可能天差地别。不同的车间、不同的班组生产出的半成品酒,质量风味不同,贮藏期限也有所不同。需要悉心甄别调整,才能达到完美平衡。

因此,在原生态环境下,要把握洞藏酒风味的标准化,对企业的技术人员来说,是特别的挑战。

洞藏酒的迷人之处,远不止我们目前了解的那么简单。它身上还有许多未解之谜,等待人们进一步探索、品评、欣赏。

那么中国都有哪些洞藏白酒呢?我们将在下期揭秘《中国白酒洞藏江山图》,敬请期待!

审稿专家:

中国科学院地理科学与资源研究所研究员 杨勤业

四川郎酒股份有限公司总工程师 蒋英丽

四川轻化工大学教授级高级工程师 赵金松