1935

诞生传奇的一年

1935年,“胡焕庸人口地理分界线”提出

定义了中华大地的人地格局

1935年,茅台前身的烧房展品

从赤水河畔出发

在“西南各省物资展览会”上荣获特等奖

今年1月

中国国家地理与贵州茅台酒股份有限公司

正式开启“茅台1935·寻道中国”科学探索

沿胡焕庸线

挖掘和传播沿线城市

独特的自然地貌和厚重的人文底蕴

首站从茅台启程

向美而行,共赴山河

第二站来到腾冲

带您感受胡焕庸线南起点的至美时刻

第三站来到阆中

带您感受胡线中心区的地理融汇之美

第四站来到延安

带您感受黄河黄土间的大美红色景观

第五站来到平遥

带您感受新月形沃地的璀璨文明印痕

第六站来到乌兰浩特

带您感受农林牧交织的天地浩然之美

第七站来到承德

带您感受燕山与坝上的农牧交错地带

第八站来到黑河

带您感受火山黑土上的资源精华之地

摄影/中国国家地理采编团队

黑

「第八站」

河

九月黑龙江,

树叶的颜色提示着初秋的时节,

而空气却已格外凛冽。

从哈尔滨乘车向北,

随着纬度一度一度升高,

我们的系列科学探索也抵达了

胡焕庸线北起点——黑河。

“胡焕庸线北起点”这个黑河名片

在这里可谓家喻户晓,

几乎每个人都能讲上几句胡焕庸线的知识。

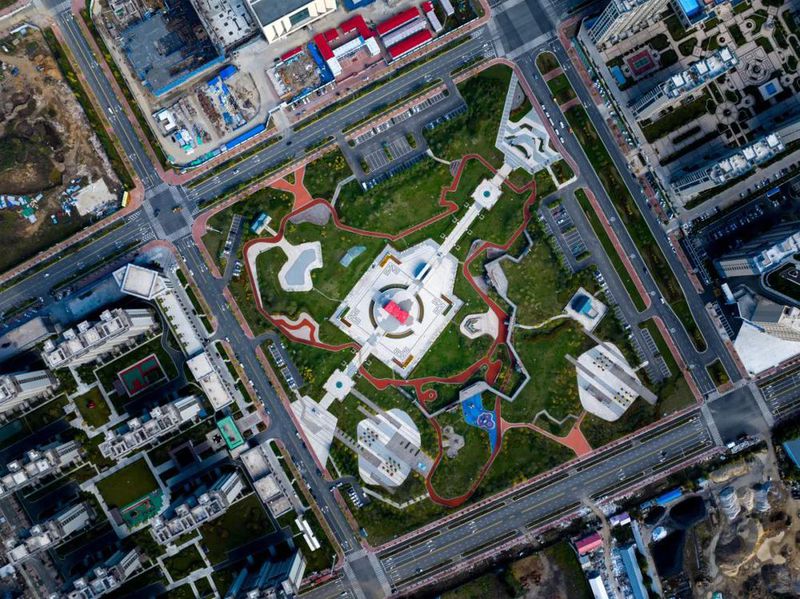

位于黑河市爱辉区的瑷珲腾冲中国人口地理分界线主题公园于2020年竣工,是位于腾冲的“腾冲-瑷珲”中国人口地理分界线主题公园的姊妹篇。

摄影/中国国家地理采编团队

火山

之美

大

地

PRAT

1

公元1719年,

黑龙江小兴安岭上空被浮荡的火山灰充斥,

昏天蔽日,遍地流淌着炽热的熔岩流,

植被受到熔岩灼烧而化为焦炭。

五大连池火山块状熔岩。

摄影/中国国家地理采编团队

一条条柔软的熔岩流,

注入附近水量颇大的“白河”,

“淬火”而成一堵堵坚硬的玄武岩岩墙,

将白河切成了好几段,

每一段之间,又都留下了相连通的水道。

当这场持续了两年的火山喷发结束,

五个连珠般的堰塞湖诞生了,

因其形态可爱,人们便叫它“五大连池”。

如今,这个独特的“火山堰塞湖”群,

以奇特的熔岩景观、串珠般的水域形态

成为知名旅游目的地。

人们都说,在这里游山玩水,

游的是火山,玩的是温泉,

五大连池火山留下的温泉资源

甚至还吸引到了相当规模的俄罗斯旅客群体。

黏性较强的熔岩流缓缓流动时,表层也在冷却固结,因而碎裂形成了渣块状熔岩,这些碎块被熔岩流搬运时进一步碎裂,最终沿熔岩流流出的“河道”杂乱堆积成这些大面积分布的块状熔岩。

摄影/中国国家地理采编团队

熔岩石海上并非生命禁区,

有种类繁多的地衣、苔藓,

更有长白蔷薇和兴安杜鹃等灌木。

扎根在五大连池火山熔岩上的长白蔷薇。

摄影/中国国家地理采编团队

行走在石海栈道上,还有声声虫鸣入耳,

仔细找寻,也可以看到暗褐蝈螽凭借保护色

隐藏在长满地衣和苔藓的熔岩上。

火山熔岩上的暗褐蝈螽。

摄影/中国国家地理采编团队

大江

之美

大

地

PRAT

1

在黑河市,

我们见证了今年寻道之旅的五大长河中的两席——

黑龙江和嫩江。

以流量而言,这两道大江都不逊色于黄河,

其霁空映照下蓝缎子一般的质地

也与黄河有很大区别。

作为边境口岸城市,黑河与俄罗斯布拉戈维申斯克隔黑龙江相望,成为中俄边境唯一一对规模最大的双子城,最近处相距仅750米,乘船横渡仅需七分钟。图为悠远平静的黑龙江。

摄影/中国国家地理采编团队

黑龙江旧称“哈喇木伦”,

契丹人将其汉译为“黑龙江”并沿用至今,

而对岸的俄罗斯人称呼这条江为“阿穆尔”,

很多生物的名称中都有这个词语,

比如阿穆尔蝎蛉、阿穆尔星吉丁、

阿穆尔莎草等物种的种加名都是“amurensis”。

红脚隼(Falco amurensis)旧称“阿穆尔隼”,是迁徙距离最远的小型猛禽,秋季来临时,它们从我国东北、华北及周边地区出发,飞越一两万公里,抵达非洲南部越冬,沿途捕捉蜉蝣等飞虫作为补给。

摄影/张戈

嫩江,

是黑龙江支流松花江的支流,

但它对于万类霜天以及经济民生的意义

远不止于一条二级支流。

它上游最近处距黑龙江仅几十公里,

但却没有沿最短的线段直接汇入黑龙江干流,

而是以迂回的方式掉转向南,

直到在吉林松原奔入松花江,

而后松花江再告别吉林省

一路向东北方向汇入黑龙江干流。

这样兜了一个大圈子,

让人不免想到黄河的“几”字弯带来富饶的河套。

的确,松嫩平原的坚实农业根基

也正与这不辞辛劳“绕路”的河流息息相关。

逶迤的嫩江。松嫩平原上的网状河并不像辫状河那样来回摆动游荡,茂密的植被、黏结性高的土壤使网状河河道更深更窄更稳定。

摄影/中国国家地理采编团队

得益于舍近求远的嫩江,

松花江流域的淡水沼泽地

至今保留着完整原始的湿地生态系统,

河道间的湿地、浅湖、沼泽

成为网状河比较典型的微地貌单元,

大小湖泡若群星溅落,

如织的水网成为鸟类偏爱的觅食和歇脚场所。

一只羽色变异为纯白色的凤头鸊鷉游弋在嫩江的碧波上。

摄影/中国国家地理采编团队

秋林

之美

生

道

PRAT

2

比起嫩江以西粗犷的大兴安岭,

地处小兴安岭的黑河市植物种类更趋多元,

有更多种类的阔叶植物。

时值秋季,

山林在西伯利亚寒流的涂抹下

更多了一丝悦目与动人。

正是最好的的季节,裂叶榆黄了叶,花楸红了叶,山楂红了果。

摄影/中国国家地理采编团队

明净苍穹下,

惹眼的金黄、绯红、绛紫将碧山一层层渲染,

并一直向目力不及的远方铺展。

四季常绿的红松、冷杉、紫杉中,

几株已是红叶的花楸和泛出金黄的桦树等阔叶树

撞色交织成璀璨缤纷的秋色赋。

当巨大的色谱在天地间展开,夏已成了记忆。

摄影/中国国家地理采编团队

与体感的严寒相对的是,

秋意笼罩下这片山林简直满眼都是鲜艳的色泽。

此时不需陶然亭的芦花、钓鱼台的柳影,

或什么古寺名泉的夜月和钟声,

就已足够醉人了。

滴翠的苔藓、如炽的红叶、宝蓝的蜣螂,无一不在绽放着明艳绚丽的光彩。

摄影/中国国家地理采编团队

落叶松林边,

即将冬眠的乌苏里蝮寻觅着适宜的躲藏地,

而樟子松林中,

随处可以看到北松鼠等小兽,

它们正奔忙着为入冬的口粮做最后的储备。

北松鼠也称“欧亚红松鼠”,但并不是所有地区的北松鼠都有红色的皮毛。有研究表明,欧亚红松鼠一生中有六成至八成的时间都用于搜索食物和进食,是个“以食为天”的物种。

摄影/中国国家地理采编团队

说起菌子,

人们很容易联想到胡线另一端点所在的云南省,

但其实其北端黑河的野生菌也不遑多让,

不过是下了几滴薄雨,

松林中采蘑菇的小姑娘小伙子大哥大姐大爷大娘的桶

就都差不多装满了。

只需在林中探索寻访几个小时,就可以发现数十种不同的菌类。

摄影/中国国家地理采编团队

秋日山林也是昆虫的一方童话世界。

异色瓢虫和六斑异瓢虫在枯叶间漫步,

黑角条胸蚜蝇忙碌地在百里香的花枝间穿行,

白矩朱蛱蝶和黑背皱背姬蜂不停飞舞,

而景区讲解牌的立柱上,

一只极北蜓安然歇落。

黑河站考察中遇到的几种昆虫,其中异色瓢虫因为正值迁徙季而以惊人的浓度汇集在嫩江附近。

摄影/中国国家地理采编团队

别样

之美

生

道

PRAT

2

以我国陆地动物地理区划而论,

位于滇南山地亚区的腾冲周边地区

因有着中国仅有的小片热带雨林,

而成为国内不可多得的犀鸟等生物观赏圣地,

与之类似地,

中国的寒温带区也很狭窄,

主要就在黑河以西及以北的大兴安岭亚区,

因此在这里可以看到一些在其以南大片地区

难以邂逅的动物,

以鸟类而言,

鬼鸮和乌林鸮是其中的鲜明例子。

鬼鸮名为“鬼”,其实是个可爱鬼。

它作为捕鼠健将,

偏爱毗邻苔原、沼泽、草原的

针叶林或针阔叶混交林,

二十几厘米的身量

使其很容易在啄木鸟留下的旧巢中栖身。

上扬如吃惊状的“眉毛”是鬼鸮重要的辨识特征,左右一高一低的不对称耳孔使其能迅速锁定声源大致位置,以便在暗夜中狩猎,或捕捉被积雪、高草、落叶遮蔽的猎物。

摄影/计云

乌林鸮更为奇特,

作为适应了寒带生活,无迁徙习性的留鸟,

它以巨厚而极蓬松的羽毛达到保温效果,

看起来体型硕大不输雕鸮,

且一张超大圆脸格外醒目,

但体重却少有达到1公斤以上,

块头纯是用丰厚蓬松的羽毛撑起来的,

就是“虚胖”。

乌林鸮是泰加林和白桦林中最大型的猛禽之一,经常站在贴近主干位置较低的横枝上静待猎物,由密集丝状羽毛辐射排列而成的“雷达锅”形独特面盘可以帮助它收纳声波,尤其那些人耳听不到的啮齿动物的高频尖叫声。

摄影/计云

这里的另一种特色鸟类是花尾榛鸡,

它在东北曾相当常见,

但在过去因受到森林砍伐和过度狩猎的威胁

而数量剧减,

如今已被列为国家二级保护动物,

在国内仅黑龙江北部及周边地区可见。

花尾榛鸡俗称“飞龙”,这个俗称来源的说法之一是满语中“树上的鸡”一词读音是“斐耶楞古”,听起来类似“飞龙”,这种鸡形目鸟类也确实习惯在树上活动,尤其是在冬半年。

摄影/计云

穿梭在黑河市的森林中,

最易邂逅的鸟类不是麻雀,

而是普通鳾(shī),

这种被当地人昵称为“蓝大胆”的鸟类,

是名副其实地又蓝又大胆,

对镜头基本没有戒心。

普通鳾是雀形目鸟类中相当神经大条的一种,即使已经贴着树皮一路下降到与人距离不到一米的位置,也依然忘我地沉迷于寻觅自己最爱吃的虫子大餐。

摄影/中国国家地理采编团队

与普通鳾同地而居的小鸟还有小斑啄木鸟、松鸦、

煤山雀、沼泽山雀、褐头山雀、北长尾山雀等,

它们都是守护山林的仙子精灵。

被昵称为“糯米团子”的北长尾山雀。

摄影/仙颏

多元

之美

人

道

PRAT

3

黑河是一个边境城市,

在这里随处可见繁多的俄罗斯元素。

街边隔三岔五的俄餐店和俄罗斯百货店暂且不论,

满街的中俄双语招牌

也体现了这里国际交流之密切。

在清晨五点的早市上,

还可以听到有摊主在接待俄罗斯食客时

冒出几句略带东北口音的俄语,

询问对方是否加点葱花。

花鼠蹲坐在俄式风情的白桦篱笆上。

摄影/中国国家地理采编团队

黑河市的多元人文还体现在

鄂伦春族和满族等少数民族的风土人情上,

这些在位于市区以西 9 公里的中俄民族风情园

都可以一览无余。

在中俄民族风情园曾拍摄过《这里的黎明静悄悄》《闯关东》等多部热播影视剧,图为其中紧邻黑龙江畔的教堂式建筑。

摄影/中国国家地理采编团队

在公元前的商周时期,

就有肃慎人生活在黑龙江、乌苏里江、松花江流域,

被视为今日黑龙江流域满民族的先祖。

为了探寻满族风俗,

我们来到位于四嘉子满族乡百年历史的

满族渔村小乌斯力村,

这里是瑷珲古城“十里长江”的源头,

村中满族人占近六成比例,

另有少量汉族、达斡尔族、鄂伦春族、蒙古族

也一同居住在村中。

小乌斯力村满族民俗记忆馆前用地砖铺出了一个满文字,意为“满族人”。

摄影/中国国家地理采编团队

满族民俗记忆馆中,

还保留着很多满族的书法、典籍和器物,

其中最引人注目的是手工制成的竹制弓箭。

满族民俗中会在下屋房梁上悬挂悠车以安置婴儿,同地居住的达斡尔族也有类似的习俗。

摄影/中国国家地理采编团队

在馆中还摆放着嘎啦哈和粮口袋,

不知是多少东北娃娃儿时的记忆。

嘎啦哈是牛、猪、羊、狍子等动物后腿中间的一块骨头,被用于和装着粮食的小布口袋一起玩抛掷游戏。

摄影/中国国家地理采编团队

收获

之美

人

道

PRAT

3

宏大,是这片黑土地的主格调。

位于小兴安岭以南,

大兴安岭以东的松嫩平原,

以有机质含量极高的黑土而名扬天下。

汽车行驶在广袤无垠的平原上,

随处的黑土地正展现着它强大的产能,

大面积种植的玉米、大豆,

让这里俨然成为一片丰收的海洋。

作为农业部认定的首批大豆区域性良种繁育基地之一,五大连池依托地理优势发展大豆种业,年加工销售的大豆种子占全省大豆用种量的四成,五大连池大豆也成为国家地理标志保护产品。

摄影/中国国家地理采编团队

“东北熟,天下足。”

在超大面积农用黑土地的保障下,

黑龙江省的粮食产量

自 2011 年起即连续 13 年居于全国榜首,

并不断拉大与榜眼间的差距。

松嫩平原的黑土,黑得名副其实。

摄影/中国国家地理采编团队

时而骄阳烈日、晴空万里,

时而乌云密布、大雨滂沱,

天气犹如一部跌宕起伏的交响曲,

令人震撼的同时也让人慨叹它的难以捉摸。

五大连池的农业优势,与来自火山群的滋养还是脱不开干系。

摄影/中国国家地理采编团队

今日的“北大仓”,地力足够肥沃,

素有“捏把黑土冒油花,插双筷子也发芽”的说法。

大片豆田中,排列整齐的大豆均已成熟,只待雨后的土壤不再松软,就可以将一台台联合收割机开进豆田,迎接一场酣畅淋漓的丰收。

摄影/中国国家地理采编团队

黄豆籽粒已经熟透,

走近还会看到黑土中冒出三两豆芽,

那是等不及被收割的黄豆粒挣脱了豆荚束缚,

投入黑土沃壤中,

率先开启了下一个生命周期。

豆秧低矮,却结实累累,每一颗豆粒都格外圆润饱满。

摄影/中国国家地理采编团队

除了大豆,

玉米也是这里主要种植的农作物,

玉米棒已经长得很大,颜色青翠可人。

中国三大传统主粮之一的玉米,自从2012年超过稻谷晋升第一大粮食作物品种后,产量持续增加,也因养殖业需求的日渐旺盛而在东北黑土地被越来越多地种植。论亩产,玉米是高粱的1.85倍,更是大豆的4.94倍。

摄影/中国国家地理采编团队

大豆和玉米也经常联手合作、各骋所长,

形成大豆玉米带状复合种植,

以科学的布局为种植户带来更高的收益。

大豆玉米复合种植技术既充分发挥高个儿玉米的边行优势,扩大矮个儿大豆受光空间,实现玉米带和大豆带年际间地内轮作,又比传统间套作种植更适于机械化作业,能在同一地块实现一季双收,即不仅玉米不减产,还可以额外多收一季大豆。

摄影/中国国家地理采编团队

农田里除了以上两位绝对主角,

也有高粱、水稻等配角。

这里对于水稻来说,纬度略微偏高,

而高粱的需求量更小,所以种植也不普遍。

“我的家在东北松花江上,那里有森林煤矿,还有那满山遍野的大豆高粱”,正如抗战歌曲《松花江上》所唱,大豆和高粱都是这片地区的作物,只是我们在黑河探索过程中发现大豆依然遍野,高粱田却仅看到一两次。图为黑河的高粱田和水稻田。

摄影/中国国家地理采编团队

满眼的丰收场景令人喜悦,

而回顾2023年

中国国家地理与贵州茅台酒股份有限公司

携手致敬传奇的“朝圣”之路,

我们沿“胡焕庸线”一路向北,

开展“茅台1935·寻道中国”科学探索,

在向美而行、共赴山河的路上,

也获得了较为丰硕的成果。

这一路,

我们探索了四个火山群、

五条大江和八条大山脉,

对比其间的异同,

且沿途进行了多手段并行的生物多样性调查,

发现了两个物种的省级分布新记录

和潜在的新物种。

漫漫“寻道中国”路,从贵州茅台启程,

在茅台中国酒文化城,

我们共同见证载誉前行的茅台 1935

和它的“百亿级”单品新征程,

随后又来到“胡焕庸线”南起点、

地处高原与丘陵之间的腾冲,

感受亚热带的生态之美和丰富的生物多样性,

体会多种少数民族交汇融合、

各具特色的民族风情和感悟西南大地上

火山地热并存区的自然之美、人文之美。

火山熔岩上的茅台1935。

摄影/中国国家地理采编团队

第三站,

我们来到有“阆苑仙境”之称的阆中,

这里极佳的山水格局、优美的自然环境

成就了历史厚重、风俗独特的人文氛围:

多种多样的飞禽走兽与人和谐共生,

而人们脚踏蜀道,

以对历史古城的尊敬、对文化遗产的保护

回馈山水人间。

第四站,

我们来到地处黄土高原上的延安,

在这里,

我们领略了黄河怀抱中千沟万壑的地质奇观,

饱览了黄土与沙地农田交织的浓墨重彩,

更体悟了其作为红色基地的人文风采。

第五站,

我们来到以古城闻名遐迩的平遥,

在这里,

我们体会由河谷地形赋予这片土地的

浓厚商业文化之美。

和茅台1935一同打卡平遥古城。

摄影/中国国家地理采编团队

随后我们分别来到承德和乌兰浩特,

见证了坝上草原和科尔沁草原的异同。

野生动物的灵动之美在这些森林、草原、湿地

相互关联的生态系统中体现得淋漓尽致,

游牧文化的顺遂自然

也于各色民族符号中悉数体现。

茅台1935来到群山之间的承德。

摄影/中国国家地理采编团队

作为对胡焕庸线的致敬和对“寻道中国”IP的纪念,

中国国家地理与茅台1935联名文创酒

“寻道中国·胡焕庸线”应运而生,

将胡焕庸线凝练于酒瓶,并于11月限量发售,

更具有收藏价值。

随着“寻道中国”项目的逐年持续开展,

这款酒作为

中国国家地理与茅台1935系列联名下的首款作品,

将迎来更高的价值增长。

向美出发

共赴山河

寻道中国

以“茅台1935·寻道中国”科学探索活动,

寻找串联大美中国的历史逻辑,

中华文明体系中的文化象征,

也寻找在融合之美,

共生之美中走出的茅台之道。

下一季,敬请期待!

策 划:中国国家地理

采编团队:李雪斌 冯胜 蔺伯维 吴梦遥 赵雅靓 刘洋

撰 稿:葡萄风

图片编辑:Phil

设 计:张哲 洪玥