1935

诞生传奇的一年

这一年,“胡焕庸人口地理分界线”提出

定义了中华大地的人地格局

这一年,茅台前身的烧房展品

从赤水河畔出发

在“西南各省物资展览会”上荣获特等奖

今年1月

中国国家地理与贵州茅台酒股份有限公司

正式开启“茅台1935·寻道中国”科学探索

沿胡焕庸线

挖掘和传播沿线城市独特的

自然地貌和厚重的人文底蕴

首站从茅台启程

向美而行,共赴山河

第二站来到腾冲

带您感受胡焕庸线南起点的至美时刻

第三站来到阆中

带您感受大秦岭地区的地理融汇之美

阆

「第三站」

中

阆中,历来为西南重镇,也曾是四川首府

有“丝盐之利,舟楫之便,可以通四方商贾”

地处“大秦岭地区”,

既是北与南的分界,又是东与西的界限。

阆中在嘉陵江和锦屏山的簇拥下,

以其极佳的山水格局而被誉为“阆苑仙境”。

优美的自然环境成就了良好的人文氛围,

使阆中自古以来就成了人文胜地。

阆中,巴象鼓舞。

摄影/中国国家地理采编团队

秦岭

之美

大

地

PRAT

1

阆中通过三国文化与秦岭紧密相连,

因而我们从秦岭的另一侧启程,

去探访这座有着太多故事的古城。

秦岭这道位于我国腹地的关键山脉的形成,

要感谢发生于晚古生代的海西运动

以及发生于

三叠纪至早侏罗纪之间的印支运动。

在经历了数亿年的地质演化过程后,

才有了这道雄踞我国中部的庞大山脉群。

它在中国的知名度恐怕不亚于喜马拉雅山脉,

因为1959年一些地理学家

在做全国的自然区划时,

提出以“秦岭-淮河线”划分我国的

亚热带与暖温带。

由此,我们越来越清晰地看出,

南北方的特点正是在这里融汇。

秦岭南部,光雾山。

摄影/叶君

秦岭将华夏大地分成差异明显的

南方(亚热带)和北方(暖温带)。

冬半年它阻挡着

来自极地方向寒冷气团南进的步伐,

夏半年则拦截着

来自热带湿热气团的“北伐”,

使得北方更趋寒冷干旱,

南方则更为湿润暖热。

秦岭南部,光雾山地形云(云在山的东北侧)。

摄影/叶君

秦岭分隔了物候节气的差异,

使我们在秦岭以北

还可以看到盛开的明黄色油菜花田,

但在穿过秦岭之后,

就只能看到在依然多的油菜田中,

油菜已纷纷花谢开始结籽了。

在油菜花田南望高耸巍峨的秦岭。

摄影/中国国家地理采编团队

秦岭是交界带,更是融汇带。

秦岭南北的温湿度差异在这里融汇的结果

很好地体现在了农田耕种的作物上,

因此我们可以在汉中盆地中看到,

左手边是已灌浆的小麦田和籽粒

正在成熟的油菜田,

而右手边就是正待插秧的水稻田。

除了温湿度,

我们在探访路上感受到

秦岭最实用的功能其实是遮挡沙尘。

在西安已被漫天黄沙吞噬时,

汉中以及更南的几处地点都仍是碧空如洗。

正是靠这样的地利,就在秦巴山地之间,

以汉中为核心的汉水两岸,

汉朝起始,谱写了一段风云往事。

碧江

之美

大

地

PRAT

1

穿越秦岭向南,

走进川北丘陵和四川盆地,

在这片建立于古老坚硬的

克拉通陆核之上的稳定地带,

我们看到了和陕西截然不同的人文风格。

满街的麻将、足浴、鱼疗、采耳店,

无不昭示了四川人极致的悠闲。

白糖蒸馍是阆中的三大特产之一。

摄影/甘霖

人悠闲,河仿佛也是。

河曲,

是四川盆地内极典型的自然景观之一。

嘉陵江是其中弯曲程度最高的代表,

也因而承载了阆中发达的风水文化。

俯拍嘉陵江,

我们看见“九曲十八弯”的嘉陵一水

在此分割阴阳,生财聚气,

水流以“大聚结”的“水法”,

三面环绕着人来人往的阆中古城,

呈金城环抱之势。

被嘉陵江环绕的四川阆中城。

摄影/宁大鹏

多样性

之美

生

道

PRAT

2

地处胡线,是东和西的交汇点;

毗邻秦岭,又是南和北的交汇点。

万物,在这里融汇,

古北界的鸟和东洋界的蝴蝶

可以在这里齐飞,

热带植物和温带植物能在这里相依而生。

因而在这个“大秦岭地区”,

生物多样性得到了自然界清晰的表达。

“大秦岭地区”的植物。图5为在秦岭以南的汉中拍摄的枳。《周礼》说“橘逾淮而北为枳”,其实是把两种植物混为一谈了。

摄影/中国国家地理采编团队

而除此之外,

还有更多的生灵被我们发现。

环境学家用一些水生动物

作为水质的指示物种。

当前国际上检测水质的三大类指示昆虫是

石蝇、石蛾和蜉蝣,

它们只能生活在极清洁的水中。

也就是说,有这3类小精灵生活的溪水,

甚至干净得可以放心地掬一捧来喝。

在经过四川广元青川县时,

我们恰好发现了其中的石蝇和蜉蝣。

“石蝇”是人们对这类襀翅目昆虫的俗称。

摄影/中国国家地理采编团队

蓝印丝蟌,一种身形较大的“豆娘”,

根据蜻蜓学者张浩淼的《中国蜻蜓大图鉴》,

仅分布在西藏、湖北、贵州和台湾,

在这一程的探访中,

我们首次在四川寻到了它的踪迹。

拍摄于广元市的蓝印丝蟌,是四川省新记录。

摄影/中国国家地理采编团队

除此之外,蝴蝶也是亮点迭出。

毕竟四川因植被资源丰富

而拥有逾700种蝶类,

种类数远超“蝶类王国”台湾省,

蝴蝶之外的昆虫也种类极繁多,

比如其中数量不少但颜值颇高的

泥红槽缝叩甲。

拍摄于四川的其中几种昆虫。

摄影/中国国家地理采编团队

溪水边的石头间也常能发现铜蜓蜥的踪迹。

作为变温动物,

它需要在巴蜀大地难得的晴天里

抓紧享受日光浴。

铜蜓蜥在很多地区都是优势物种,它的特点是以“卵胎生”为生殖方式,蜥宝宝会直接在母亲肚子里孵化。

摄影/中国国家地理采编团队

飞羽

之美

生

道

PRAT

2

穿越秦岭者,必对“秦岭四宝”有所耳闻,

经过几次大地构造运动,

几次抬升和长时间的剥蚀,

秦岭的山脉显得错综复杂,

河流切割袭夺之后更是山峰林立,

沟谷纵横。

这样独特的地貌也成为了

“秦岭四宝”赖以生存的宝地。

在“秦岭四宝”中,

与难以接近的大熊猫、

金丝猴、秦岭羚牛相比,

朱鹮实在是十分“接地气”的存在。

朱鹮在黄昏会归树休息。

摄影/中国国家地理采编团队

朱鹮的野生种群为中国独有,

而且只有陕西及周边少数地区有分布,

所以朱鹮在2003年

毫无争议地当选了陕西省鸟。

在汉中的一处水田中,

我们邂逅了这位

浅绯色飞羽如一剪轻纱的精灵。

在繁殖期,

原本一身雪衣的雄鸟

会用颈部分泌的一种灰色粉末,

将自己“染”得灰头土脸。

它们在水田里漫步着

捡拾昆虫草籽和小鱼小虾,

并不在意自己已被周遭的镜头瞄准。

朱鹮展翅。

摄影/中国国家地理采编团队

朱鹮的周围也有着许多不同的鸟类,

我们看到了雉鸡,

雉鸡有数十个不同的亚种,

与华北等地常见的亚种不同,

这个分布更靠西的亚种没有白色的颈环,

它在随风摇晃的油菜田中掩映着,

似要将人引入一个不寻常的梦境。

无数极常见的山斑鸠和白鹡鸰

与朱鹮一起在水田中觅食,

相对少见的白颈鸦、粉红胸鹨(liù)

也放心地栖息在水田上方的电线上,

不远处的乔木中

也隐藏着很多山区或南方特有的雀形目小鸟。

在汉中拍摄的几种鸟类。其中红头长尾山雀为幼鸟,羽色较成鸟暗淡。

摄影/中国国家地理采编团队

在我们后面抵达的唐家河保护区,

也有很多城市中难得一见的飞羽精灵,

比如遍山啼鸣的红腹锦鸡

和习惯夜间出动的黄腿渔鸮。

唐家河,红腹锦鸡。

摄影/董磊(“中国野生生物影像年赛”摄影师)

唐家河,黄腿渔鸮。

摄影/曾祥乐(“中国野生生物影像年赛”摄影师)

走兽

之美

生

道

PRAT

2

没能在秦岭去拜访秦岭羚牛

令我们多少有点抱憾,

但我们知道很快就能看到它的亲戚

四川羚牛了,

因为我们在穿越秦岭后

就去到了广元青川县的唐家河。

四川羚牛外观上比毛色金黄的秦岭羚牛

多了一些黑色斑块,

在野外的环境中显得更加隐蔽。

但尽管如此,

它还是因为在唐家河缺乏天敌导致数量很多

以及习惯走固定的路线去吃盐

而容易被人遇到。

四川羚牛是现存分布最广、数量最多的羚牛,它的装扮与一身金黄的秦岭羚牛有显著的差异。

摄影/中国国家地理采编团队

唐家河的兽类自然不是只有四川羚牛,

在沿河行走的过程中,

我们还遇到了毛冠鹿、藏酋猴、小麂(jǐ),

以及机灵敏捷的黄喉貂。

毛冠鹿摄影/董磊(“中国野生生物影像年赛”摄影师)

藏酋猴、小麂、黄喉貂摄影/中国国家地理采编团队

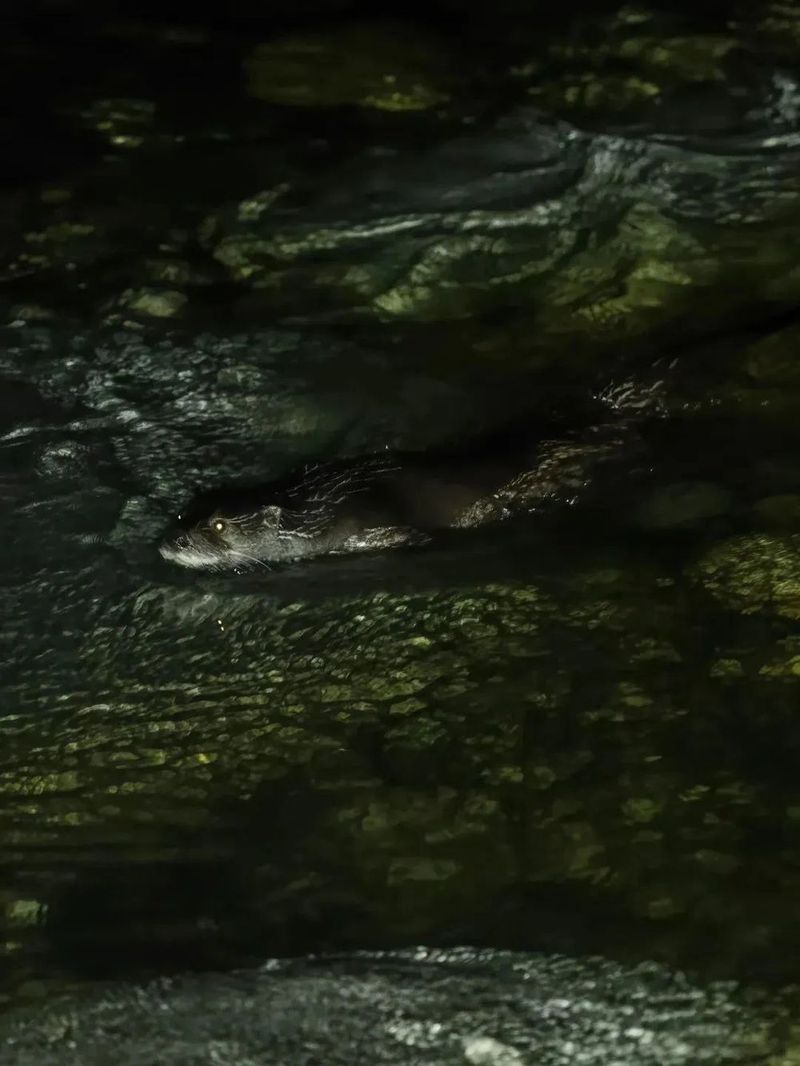

夜晚的唐家河更适宜于拍摄夜行兽类,

其中最亮眼的就是欧亚水獭。

唐家河作为国内水獭目击记录最多的地方

还曾在2019年4月举办过

第14届国际水獭研讨会。

唐家河,欧亚水獭。

摄影/曾祥乐(“中国野生生物影像年赛”摄影师)

历史

之美

人

文

PRAT

3

在历史上,

川人出川主要有南北两条线路,

“剑门天下险”,“夔门天下雄”,

夔门、剑门是四川的南北两大门户。

南线是出夔门经长江三峡直达湖北,

北线的剑门蜀道便是过剑门关、棋盘关后,

穿行在米仓山、秦岭这些大山中

连通汉中的山路。

我们这次的探访之路

就选择通过剑门蜀道逆向入川。

剑门蜀道沿线留下了不少的三国故事,庞统、蒋琬、姜维、邓艾、马超、鲍三娘等传奇人物都在此留下过足迹,图为其中的拦马墙一段,位于广元市剑阁县。

摄影/中国国家地理采编团队

在秦蜀之间,

在汉江上游地区,江为横、道为纵,

共同织就了与四方联络的庞大网络。

不同的历史时期中,

褒斜、傥骆、子午、荔枝、文川、

金牛、米仓、阴平等十余条古栈道

在中国古代交通史上担当了相当重要的角色。

中国国家地理采编团体成员在考察古道。

摄影/中国国家地理采编团队

历代人民前仆后继的开拓、修筑和改线,

产生了从关中入蜀的

有蜀道“北四南三”7条主要线路的

庞大交通网络系统。

从关中平原穿过秦岭至汉中的四条,

自西向东依次为:

故道(陈仓道)、褒斜道、傥骆道、子午道。

而从汉中再穿越巴山、抵达蜀地的三条线路,

自西向东分别是

金牛道(剑门蜀道)、米仓道和荔枝道。

取道秦岭南坡去拍摄朱鹮的路上,

我们见到了傥骆道的身影。

傥骆道长约240公里,

在穿越秦岭的诸条古栈道中,

如果要翻越太白山周围的五六座分水岭,

这是最便捷也最艰险的一条。

光雾山,米仓古道中的栈道。“地崩山摧壮士死,然后天梯石栈相钩连”,这些栈道确属我国古代交通史上的壮举。

摄影/中国国家地理采编团队

米仓道古称“大行道”,是最早的国道,

因有佛教石窟文化经米仓道传播,

米仓道沿途的古代石窟多如繁星。

金牛道南至成都,

曾是中原通往西南的咽喉要道,

重要性比米仓道更胜一筹。

而我们探访这条道路的更重要原因是,

金牛道与胡焕庸线在地面上的投影几乎重叠。

在剑阁的金牛道上遇见米仓山龙蜥。它并不知道自己的名字是来自“米仓山”,它也不知道自己脚下的石板也曾在川陕交通中,发挥过不弱于“米仓古道”的重要作用。

摄影/中国国家地理采编团队

通过蜀道,

行至阆中,

我们终于发现,

各段不同年代的历史,

正以铁马金戈或诗书笔墨的形式,

汇聚在这一片江山胜处。

俯瞰阆中古城,可以看到“中天楼”位于城中东西南北主干道的交会处,正应“天心十道”之喻。城内街巷即以此为核心,四向展开,分别与远山朝对,正所谓“城中飞阁连危亭,处处轩窗对锦屏”。

摄影/中国国家地理采编团队

阆中是一座有着2300多年历史的古城。

战国中期曾为巴国都城,

秦统一后设立阆中郡,

此后2000年里,

阆中一直是川北的政治、经济和文化中心。

在明末的1646年及其后的20年间,

阆中被定为四川的首府。

中天楼。据记载,中天楼建立的位置正是“凤凰山”被削平后的遗址。

摄影/中国国家地理采编团队

两千多年前,

出生和隐居在阆中的西汉天文学家落下闳,

编制了太初历,恒定了春节,

使阆中得以成为中国春节发源地。

人才辈出的阆中,

也是三国蜀汉名将马忠、黄权的故乡。

张飞任巴西总督时,

在阆中待了七年,直到在阆中遇刺身亡。

至今阆中人仍在用各种方式

表达对这位将军的尊敬和思念。

阆中汉桓侯祠,俗称张飞庙。其中张飞塑像的左右两侧袖子不同,代表他一方面是勇猛的武将,一方面是爱民如子的地方官,也就是人们所赞誉的“虎臣良牧"。

摄影/中国国家地理采编团队

风俗

之美

人

文

PRAT

3

古代巴人能歌善舞,

古代巴国重地阆中,

至今流传着古老的“巴象鼓舞”。

这种舞蹈的前身,

是世居巴地的广义巴人

——賨(cóng)人所创的巫舞。

巴地巫风盛行,

为古代巴蜀染上了浓厚的巫文化色彩。

在阆中张飞庙内拍摄巴象鼓舞。

摄影/中国国家地理采编团队

《山海经》有“巴蛇食象,

三岁而出其骨”的记载,

巴人最早的图腾就是蛇,巴又被称为蛇巴。

巴象鼓舞的鼓面其中一面就是巴蛇。

而鼓面另一面的阴阳八卦符号,

来自历史上的道学影响,

酷似三星堆面具的头饰,

则显示了巴蜀文化的一体化发展。

巴象鼓舞是巴文化的历史缩影。十余位舞者头戴面具,手持兽皮鼓,随着铿锵的音乐翩然飞舞。

摄影/中国国家地理采编团队

“巴”字本是地名。

大巴山脉

是分隔四川盆地和汉中盆地的地理界线,

也是嘉陵江流域与汉水流域的分水岭,

一般来说,居住在这片地域中,

所谓巴山之中、巴水之畔的便是巴人。

史载,

巴人曾统治过东至鱼复(今重庆奉节),

西至僰(bó)道(今四川宜宾),

南至黔涪(今重庆东南、贵州北部一带),

北至汉中的广大地域。

建于明代末期的阆中白塔和形如翠带的嘉陵江。

摄影/中国国家地理采编团队

在历史的不断发展中,

“巴”也成为了国名、族名,

乃至不同族群所共用的名字。

曲韵

之美

人

文

PRAT

3

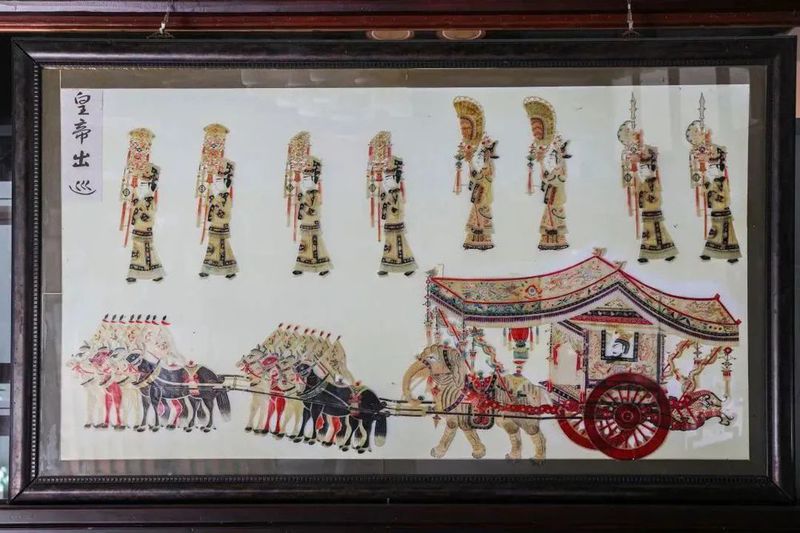

中国各地都有皮影。

在陕西我们拍摄到皮影表演,

来到四川,我们又专门寻访了阆中皮影。

古老的阆中皮影戏发展到现在,也糅合进了一些新潮的元素。左滑查看陕西皮影表演。

摄影/中国国家地理采编团队

以阆中为代表的川北地区与陕西毗邻,

是连接川、陕地区的重要交通要冲。

据推测,至迟在清代中期,

起源于汉代的陕西“渭南影子”

就已经传入川北地区,

与川北地区原有的“土灯影”并行发展。

“土灯影”的主要特征是鼻子圆,嘴较尖,

脸呈鼠面形,头、帽一般不相连。

“皇帝出巡”皮影

摄影/中国国家地理采编团队

四川皮影戏就主要包括土皮影、

广皮影(又称“渭南皮影”)

和阆中皮影戏这三类。

其中以阆中皮影戏最具特色。

而当下的阆中皮影戏,

系阆中民间皮影大师王文坤家族

结合土皮影、广皮影的优点所创。

王氏阆中皮影

摄影/中国国家地理采编团队

观看和体验阆中皮影时,

我们再次感叹融汇的力量,

不仅是皮影这种曲艺,

更是历史与人文的多样融汇。

曾经“难于上青天”的蜀道

也成了这片土地上的融汇之道。

向美出发

这一路上,我们探寻着属于阆中的

大美自然、地理、文化、历史印记,

它们建构酿造着我们的美好的生活;

共赴山河

这一路上,我们与凝结着

品质文化、人文气息、自然风情

和美好生活的香醇美酒,

探索着秦岭、森林、动物、植物、

蜀道、古城、风俗、曲韵、文化,

共同感悟祖国大地的地理之美、

人文之美和神奇之美。

寻道中国

以“茅台1935·寻道中国”科学探索活动,

寻找串联大美中国的历史逻辑,

中华文明体系中的文化象征,

也寻找在融合之美,

共生之美中走出的茅台之道。

下一站,敬请期待!

策 划:中国国家地理

采编团队:孙赛赛 赵月宇 陈一铭 吴梦遥 赵雅靓 刘洋

撰 稿:葡萄风

图片编辑:Phil

设 计:洪玥