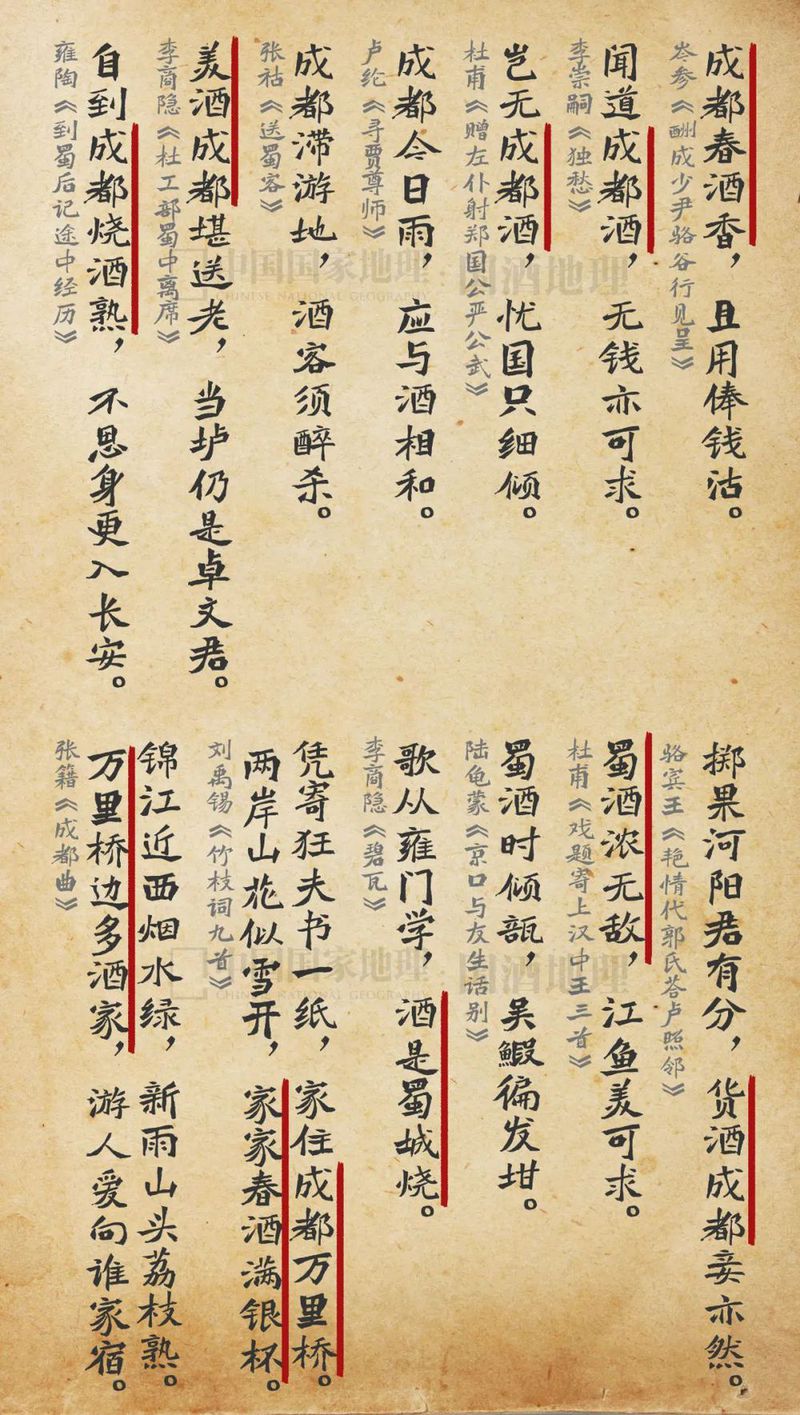

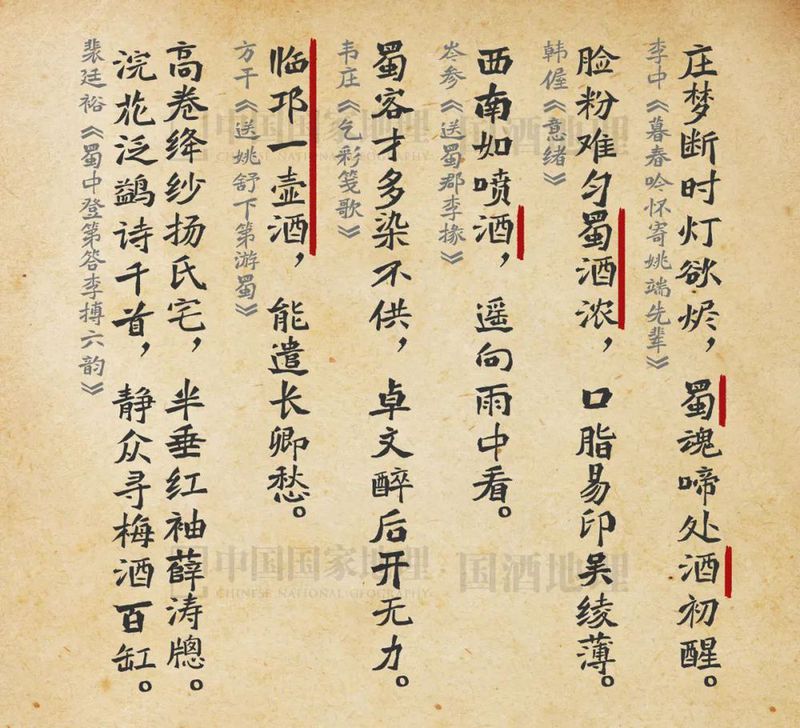

成都古已有酒。成都盛产美酒。

约三千年前的酒器,

出土于今成都青羊区金沙街道的金沙遗址。

两千多年前,

卓文君曾在临邛(今成都邛崃)当垆卖酒。

近两千年前的画像石酿酒图,

出土于今成都金牛区金泉街道的曾家包。

本文的任务,是以事实为依据,拨开表象,探究成都成为美酒产区的原因。

比较成都的地理条件与历史后我们发现:

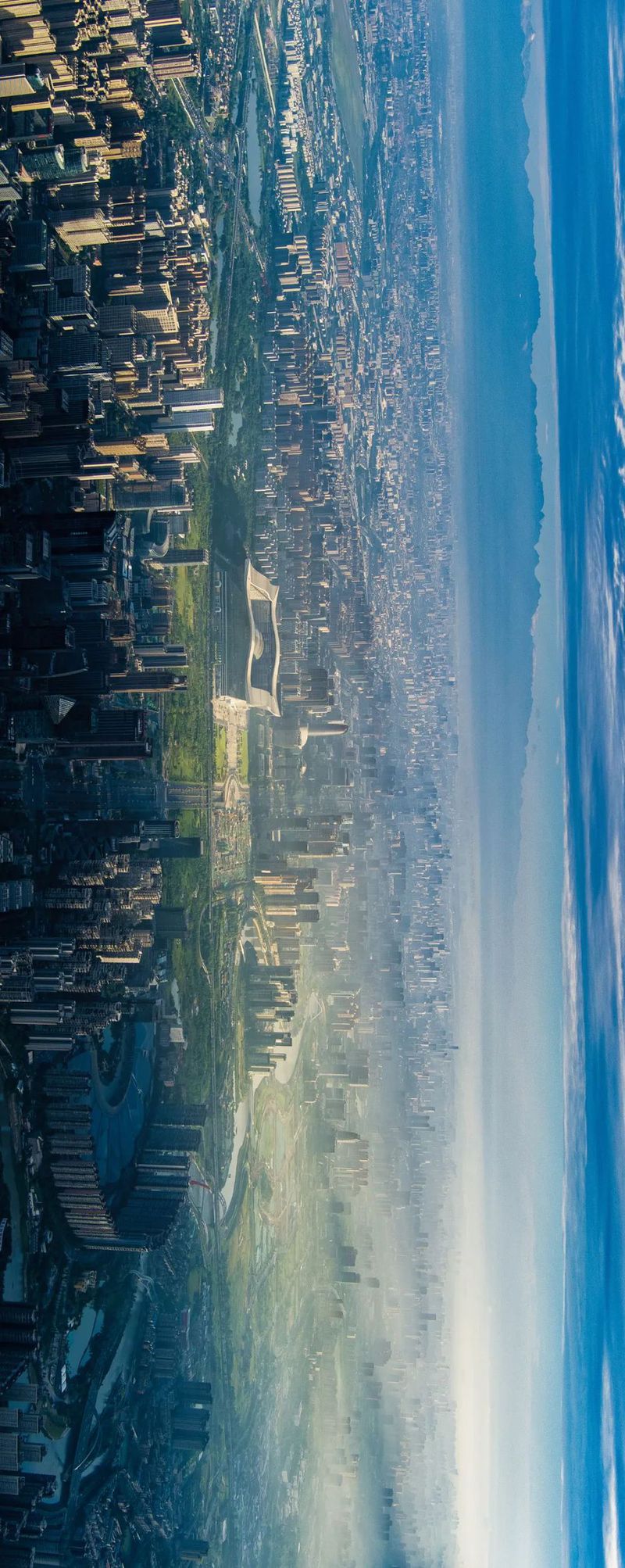

成都是秘境森林雪山融水滋养的城市,

是花花世界两千年的水都、酒都,

更加之不输于“美酒河”的酿酒环境与微生物遗存,

产区二字,当仁不让。

全文约7000字,图片50张,相对高差5229米,前后跨度2.15亿年,阅读约需11分钟。

1

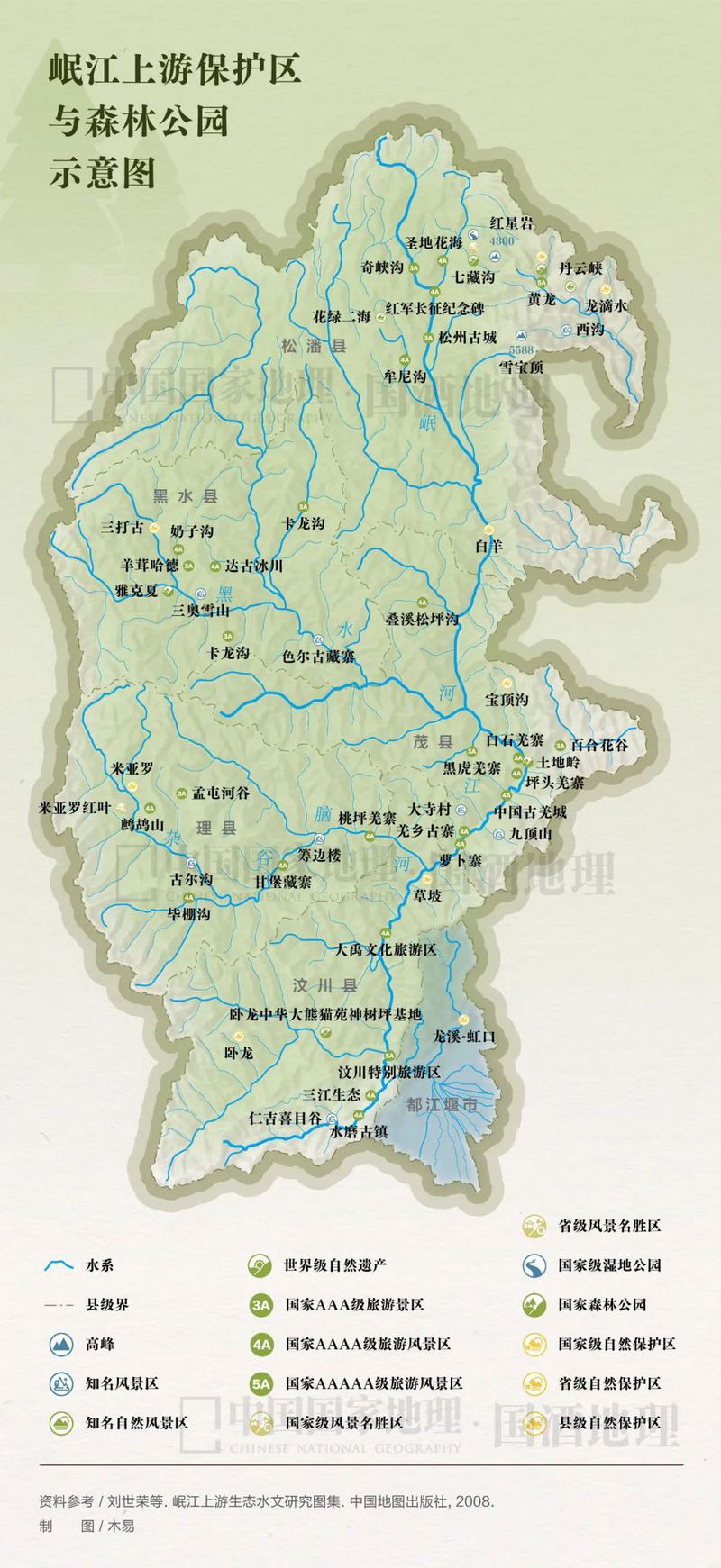

岷江

生物多样性的秘境水源

世人皆知都江堰。

确实,成都的水,来自都江堰。而都江堰的水,来自崇山峻岭的岷山深处——接受着冰雪融水的岷江。

据四川省生态环境厅发布的《2020年四川省生态环境状况公报》,岷江水系总体水质优。

干流13个断面(7个国考断面),优良水质断面占100%。

不只如此,成都的母亲河岷江还是一条大江,大到曾经长期被认为是长江的源头。先秦地理知识汇编读本《禹贡》有言“岷山导江(长江),东别为沱”。岷江出山,在龙门山南段的白沙河汇入之后、在都江堰分江之前,河槽达到350米宽,江心沙洲点点,确有大江之势。

而再向上溯源,则是流域面积两万多平方千米的崇山峻岭。

岷山山区的高山,海拔多为三千米左右,是云杉、冷杉、落叶松组成的亚高山针叶林,他们组成了岷江上游主要的森林类型。

针叶森林好,林下苔藓层更好。

它们层叠弥漫,擅长蓄水,构成滋养岷江流域的水源涵养林,像连绵的“天然长城”,庇护着四川和成都平原。

我们常用物种、特有种、珍稀种的数量及其分布形式,来衡量一个地区的生物多样性水平。在这方面,岷江上游是惊人的。

2

二龙戏珠

托起水做的成都

世人皆知都江堰。

但若没有青藏高原隆起,成都至今还泡在湖底。

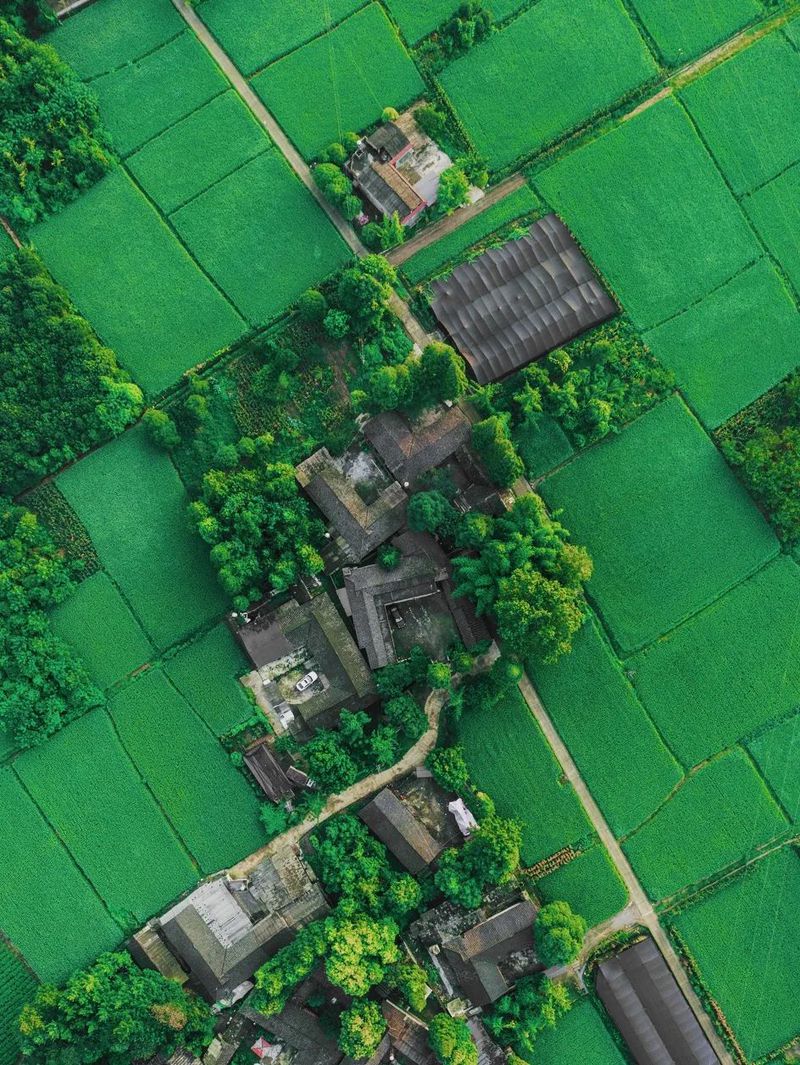

成都平原的肥沃,早在都江堰之前。

在以百万年为单位的漫长岁月里,岷江和沱江带来的大量砾石、泥沙在此处沉积,最厚处甚至有100米,逐步形成深厚的、重叠复合的平原。

世人皆知两千多年前都江堰水利工程造福成都。

殊不知成都本来正位于岷江与沱江两大水系的低分水岭上。

成都地势稍高于周围的河道,本就不易受到洪水的淹没。后世酒坊取窖泥原料的北门外凤凰山,就是这分水岭的见证。

成都也很可能是古蜀开明王兜兜转转之后,为了躲避洪水而找寻到的风水宝地。

后人对灌区河道的历次改造,才真正沟通了岷江与沱江两大流域。形成龙门山与龙泉山两相拱卫、河道纵横的千里沃野。

所谓成都地势稍高,也就高个几十米。成都市区地面高程约500米,其东北的金堂约450米、其西南的新津约460米。在成都西北的都江堰,岷江分出了稳定的内江之水,以2-5‰的比降,自流约60千米到达成都市区。

不急不徐,恰到好处。

洪水没有,沃土有。

成都平原的土壤以水稻土为主,包括潮土、黄壤和小网红紫色土,有机质含量基本上在2.5%以上。

自此才有“水旱从人,不知饥馑”,才有了余粮酿酒,有了卓文君和酿酒图。

成都市郫都区,袁隆平杂交水稻科学园。

当然这一路还有一些分支河道。

这些分支河道对成都也相当重要。

其意义不仅于灌溉,而是撑起了城市之为城市的意义——交流。

成都,夜游锦江(安顺廊桥)。

摄影/朱骏杰

我们都知道“门泊东吴万里船”。

这是唐代诗人杜甫于成都西郊浣花溪畔筑茅屋而居,住了4年之后,舒舒服服地歌颂安逸生活的诗句。

成都,浣花溪畔的杜甫草堂。

摄影/MIK米克

诗中东吴,主要指长江下游的南京,水路距成都浣花溪约3300千米。这句流传千年的古诗透露了成都的一个重要特点:

只有在成都以下的河道,才能顺畅地通过水运交流。

当年成都东面的水码头——金堂五凤溪古镇(沱江)。

摄影/冉玉杰

在西北高、东南低的成都平原上,上游河道比降稍大,平均为3‰,对古代木船来说不是很合适。而成都以下河道比降约1‰,满足较大船舶的通航条件。全长1279千米的岷江,主要航道只有成都至乐山段和乐山至宜宾段,分别长186和162千米。

成都,是航运交流与繁华的起点。

成都温润的大环境孕育出水井坊古窖池窖泥中的微生物菌群。

3

崇山峻岭的雨屏之下

是发酵微生物的天堂

酿酒,本质上是淀粉或糖在微生物的帮助下转化为酒精的过程。酿酒微生物离不开合适的温度与湿度。比如在控制曲坯品温时,室温10-20°C操作最简易,而在大曲制作的培菌期,相对湿度要大于80%。

以这个发酵指标来看,年平均气温在15.2℃至16.6℃、平均相对湿度为79-84%的成都,简直是酿酒的天选之地。

“巴山夜雨涨秋池”,每年10月,华西雨屏带收工下班,至次年3-4月,阴湿、微雨、多雾的气候模式持续运转。综合起来,将四川盆地的年平均云量推升至8.0,达到中国之最。

4

无冬无夜的海洋气候里

是纵酒狂欢的两千年

宋代成都酒业课税数目位居全国之冠。比如北宋熙宁十年(1077年),川峡四路境内有酒务361个,征收酒课220万贯,占当年全国酒税收入的14%。南宋更厉害了。建炎三年(1129年),四川CFO兼理财高手赵开从成都开始试点改革,将原来由官府和酒户垄断的酿酒业,扩大为任何人只要交纳税钱就可以经营,由此增加酒课收入。第二年,四川的酒课收入就达到690 万缗(mín),占全川财政收入的20%。

成都人吃喝玩乐喝大酒,还创造了成都十景下酒。

5

繁衍了六个世纪的菌群

是成都产区的高品质基因

专家观点

民国前期,四川的军阀都支持酿酒业的发展,因为可以收取高额的税收作为军费。抗战期间外省人大量移居四川,居住在成都、宜宾等地,他们有一定的消费能力,对当地所产的酒有一定的偏好,评价积极。尤其是其中的文人、学者,他们对川酒赞美不已,他们的口碑宣传影响甚大。加之国民政府为了抗战,也大力支持川酒的发展。抗战结束之后,外省人回到家乡,他们仍对川酒念念不忘,对川酒的向外传播起到了积极作用,甚至还托四川的友人帮其代购川酒。在这个渐进的过程中,1952年以后,人民政府在有限的条件下有限地支持酿酒业的发展。改革开放以后,成都的乡镇企业如雨后春笋,尤其是酿酒企业得到政府的鼓励,故酒业发展比较快,高峰时期,全市共有酒厂2500多家,逐渐形成了今天的成都产区概念。

成都温润的大环境孕育出水井坊古窖池微生物菌群。

因为浓香型白酒的固态发酵过程,是典型的微生物群落演替过程,是各菌种之间共生、共酵和代谢调控的过程。

众多研究认为,活跃的老窖泥微生物,是发酵与成香的秘密武器。

专家观点

成都水井坊,窖池。

人类在发现和研究微生物之前,把一切生物分成截然不同的两大界——动物界和植物界。20世纪70年代后期,美国人Woese等发现了地球上的第三生命形式——古菌,导致了生命三域学说的诞生。而这开创生命分类形式的“古菌”,正是窖泥微生物中的关键物种。

资料来源/中国科学院微生物所官网

行文至此,我们不妨重新审视《清末成都糟房、大曲烧房分布示意图》(后台回复“美酒成都”,获取同款高清清末成都老地图),想象这57处星星之火,是否还有其他尚未发掘的酒香,和等待着考古和科技工作者来揭示的基因谜团?

相信随着研究的进展,“老窖出好酒”的奥秘也会越来越为我们揭开。

美酒成都,未来,拭目以待。

...The End...

审稿专家:

中国科学院地理科学与资源研究所研究员 杨勤业

四川大学历史文化学院教授、

四川省人民政府文史研究馆馆员 刘复生

中国科学院微生物研究所高级工程师 韩培杰

本文创作团队

策 划:张婷

撰 稿:贝延长

图片编辑:Phil

制 图:kiki、木易、郭海雯、王乐、天涯

制图指导:@我就是个画地图的

设 计:白慧

实习编辑:白慧、刘芳冰、马羽彤、何佳荣

部分供图:视觉中国、FOTOE

参考文献:

扫码添加国酒菌微信,加入读者群

一起品味每一杯酒中的大好河山